黄正襄·艺术简历

黄正襄(1923—2018),生于台湾淡水,当代著名山水大家。曾任北京文史研究馆馆员、中国三峡画院第一副院长、海峡两岸书画家联谊会副会长、全国侨联文学艺术家协会副会长、中国老教授协会文艺委员、中国诗词协会会员、北京湖社画会副会长。

作品在台盟中央大会堂、中南海、毛主席纪念堂、人民大会堂收藏陈列,并载入各种画集。作品《长白山图》作为中共中央向朝鲜金日成主席赠礼。1996年4月,应美国洛杉矶市邀请赴该市举办画展,并接受市长雷以登颁发著名画师奖状;1996年6月,赴美国纽约的东方画廊举行画展,驻纽约中国领事阎世训为画展举行盛大酒会;1997年夏天,应邀在香港举行画展,作品《港岛欢庆之夜》祝贺香港第一任行政长官当选;2000年,赴马来西亚展览,马来西亚旅游部部长黄燕燕为其剪彩并举办盛大酒会;2006年,由新华社组织赴北欧五国艺术交流,并举办画展;2009年6月,赴日本京都举办画展;2011年2月,获台盟北京市委“先进个人”称号。

出版有《黄正襄山水画技法》《黄正襄画集》《黄正襄画选》《黄正襄诗画》等书。

20世纪,整个中国社会的各个层面发生着翻天覆地的变化。在艺术领域,新的艺术运动伴随着社会革命浪潮而起伏,这使得20世纪的中国绘画表现出新旧交替、中西混融、变化过渡的特点,呈现出错综复杂的新格局。

和中国古代绘画相比,20世纪的绘画出现了诸多新的特点:其一,绘画门类愈加多样化,除原有的国画、年画、壁画等品类外,产生了油画、版画、连环画、漫画、宣传画等新画种。其二,强调吸收外国文化艺术。清末兴起改造中国画的思潮,从广东岭南画派开始到后来的徐悲鸿学派,都是明显的表现。同时,中国画趣味高雅的写意、象征、表现手法,从世纪之初开始逐渐向较为大众化的写实过渡。其三,大量留学生东渡日本或远赴欧洲发达国家留学,学成归国后成为美术教学的主要师资力量和职业画家,这从整体上奠定了中国油画发展的根基。其四,艺术与社会、政治紧密相连,绘画强调为政治服务。辛亥革命前后的漫画,鲁迅倡导的新木刻运动,解放区的版画,新中国成立后的连环画、宣传画等,都可作为这一倾向的突出代表。

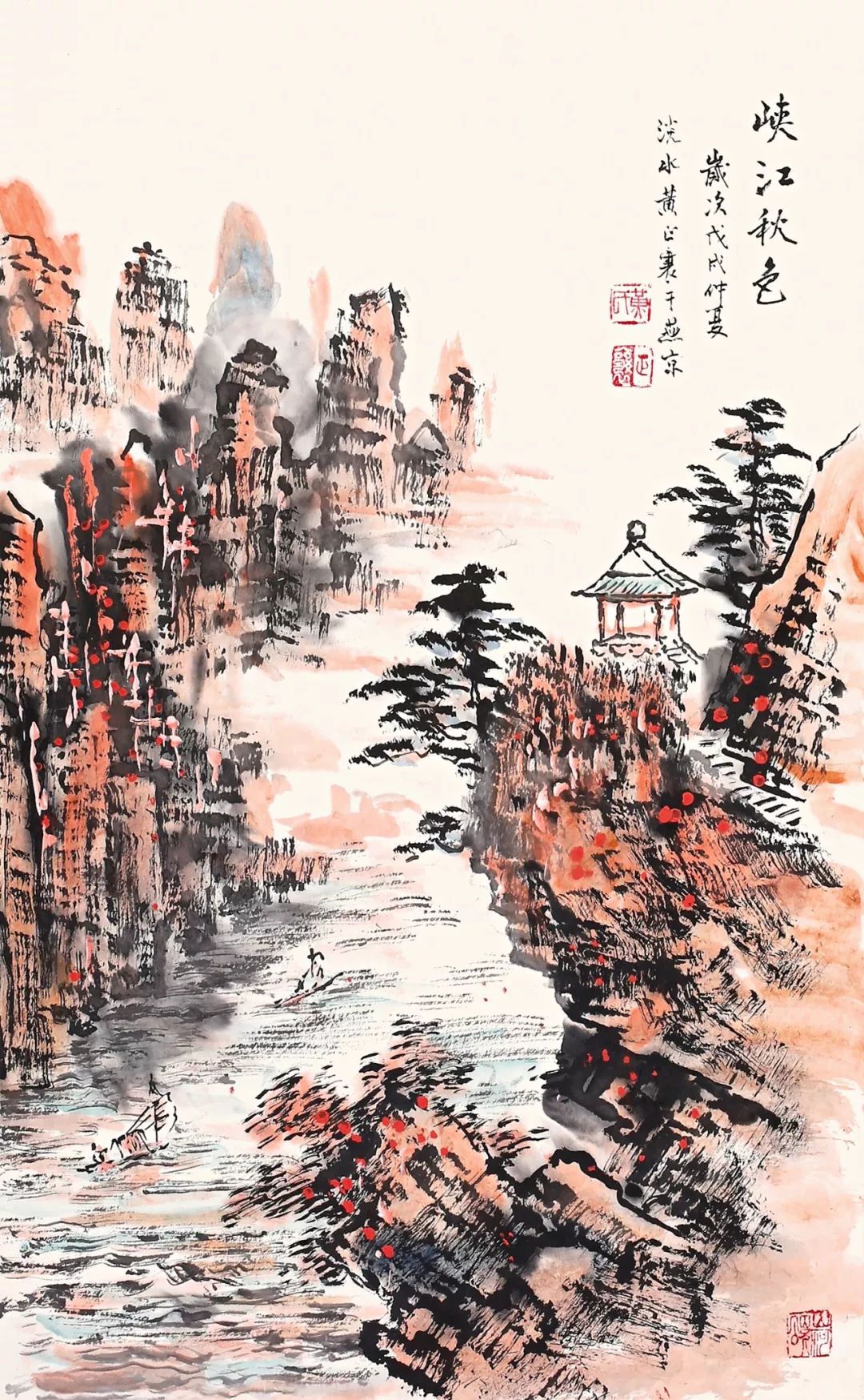

《峡江秋色》

41.5cm×68.5cm

中国画作为发源并根植于中国本土文化的一种艺术形式,其在整个20世纪亦经历了多元化的发展路径。在社会政治体制变革以及文化艺术运动的进程中,民国之后,中国画的发展理念主要集中在两个方向:一方面,当时艺术的“中西融合”是时代发展的趋势;另一方面,“传统”在中国又有着巨大的惯性与生命力,因此这种矛盾的两面性使得这两个方向的讨论在当时形成了明显的攻守两方。20世纪传统四大家——吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿是主张延续传统经典的代表。关于对中国画传统的守护讨论,无论是潘天寿在当时审慎、理性地提出“中西绘画要拉开距离,个人风格要多样化”的观点,抑或是陈师曾提出“文人画的价值”,其实都是对于康有为、陈独秀的“中国画改良”观与“美术革命”论的反驳,都具有一定的针对性。另外,融合型主张中西融合,革新中国画。除岭南画派“二高一陈”外,刘奎龄、刘海粟、徐悲鸿、蒋兆和、朱屺瞻、丁衍庸、李可染等,也是主张中西融合、革新中国画的代表,且以徐悲鸿、蒋兆和的艺术思想主张形成的“徐蒋体系”对后来中国画的发展产生了深刻的影响。

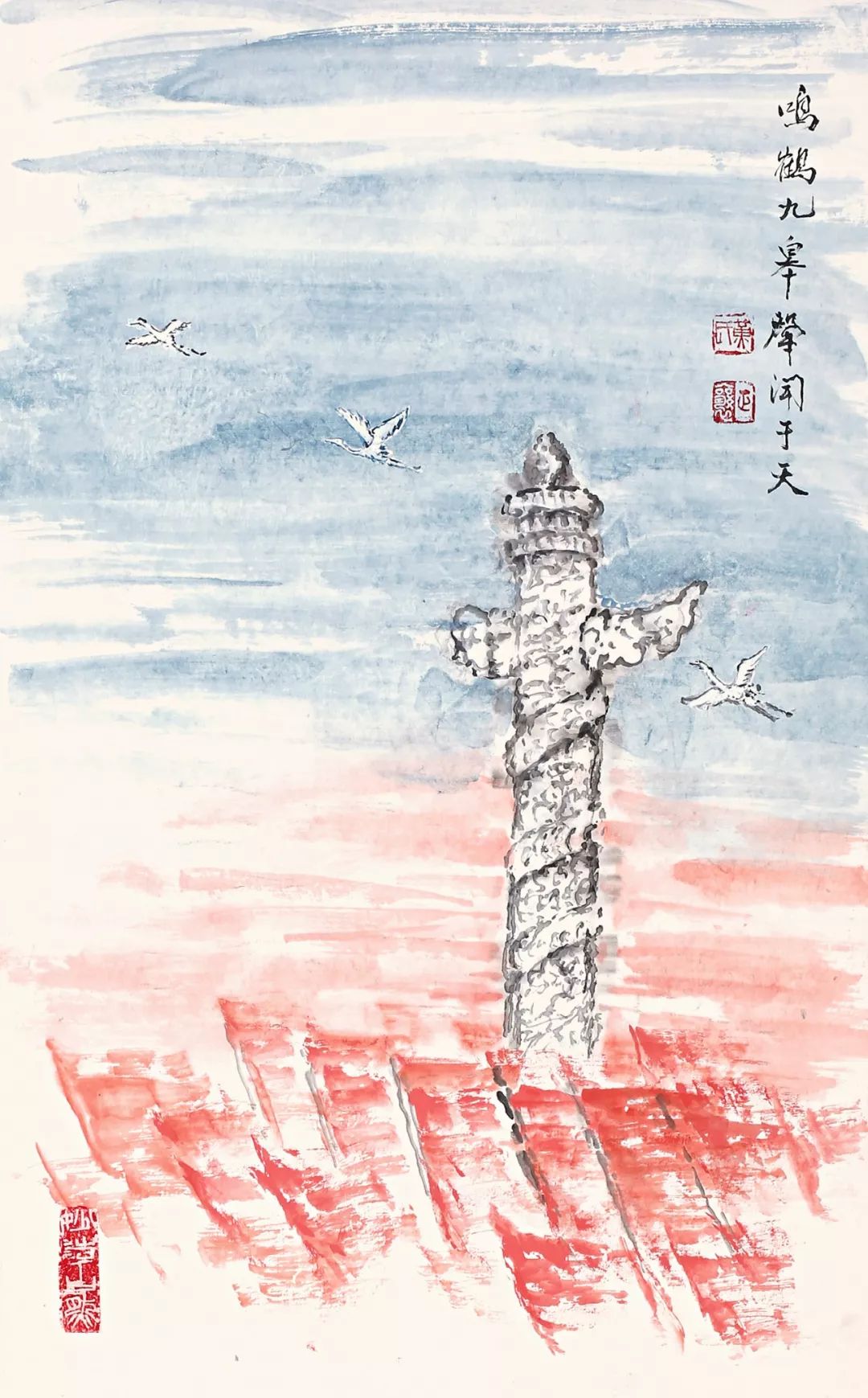

《鸣鹤九皋声闻于天》

41.5cm

×

68.5cm

我们今天回望20世纪中国画艺术的发展历史,可谓是星光熠熠,它比过往任何一个时代产生的国画大师都要多,这在很大程度上得益于艺术思想的多样性、发展方向的多元化。无论是主张“调和中西”,抑或是“延续传统经典”一路,每个方向都产生了诸多代表性的艺术大师。除了上述提及的国画大家之外,在20世纪以来的中国画发展历程中,也有一些取得了不俗艺术成就的艺术家,因为多种缘由却不被大众,甚至专业人士所熟知——而山水画家黄正襄便是其中代表之一。

黄正襄生于20世纪20年代的书香门第,家学渊源。他的祖父黄玉柱是清朝台湾的举人,也是当时知名的画家,且在《中国历代名画家大辞典》中有所记载。另外,黄正襄的父亲黄彦威亦是台湾举人,1953年被聘为北京市文史研究馆馆员。黄正襄因为长辈酷爱书画,受家庭熏陶,自幼年便也乐此不疲,稍长后拜台湾画家林中明为师。在开蒙恩师林中明的谆谆教诲下,黄正襄更加勤学苦练,对书画艺术的体悟渐入佳境。20世纪40年代,黄正襄随父亲来大陆,并于1944年考取北京大学,1948年毕业。在京期间,黄正襄由齐白石引荐,拜国画大师胡佩衡为师,专攻山水。

《溪山钓艇》41.5cm×68.5cm

北大毕业后,黄正襄定居北京,在新大众出版社当编辑的同时创作连环画,先后出版了《新中国英雄排》等多部连环画册。偶尔机会,黄正襄去工笔重彩人物画大师刘凌沧家拜望,他见刘凌沧的画作透视准确,景物逼真,自感功力太浅,由此认识到艺海无涯,并正式拜刘凌沧为师。同时,他还向单位申请在职进修,考入北京美专接受严格的素描、水彩画技法等西方艺术形式的训练,从此他的画技进入了新的阶段。尽管黄正襄在后来的“文革”中历尽坎坷,但他笔耕不辍,把齐白石大师的名言铭刻在心头:“夫画之道,乃寂寞之道,其人要心境清逸,不慕名利,方可作画。”因此,无论在瓜棚豆架之下,还是在场院角落,或在地震时的防震棚里,他都用画笔潜心地追求着一个完美的理想境界。

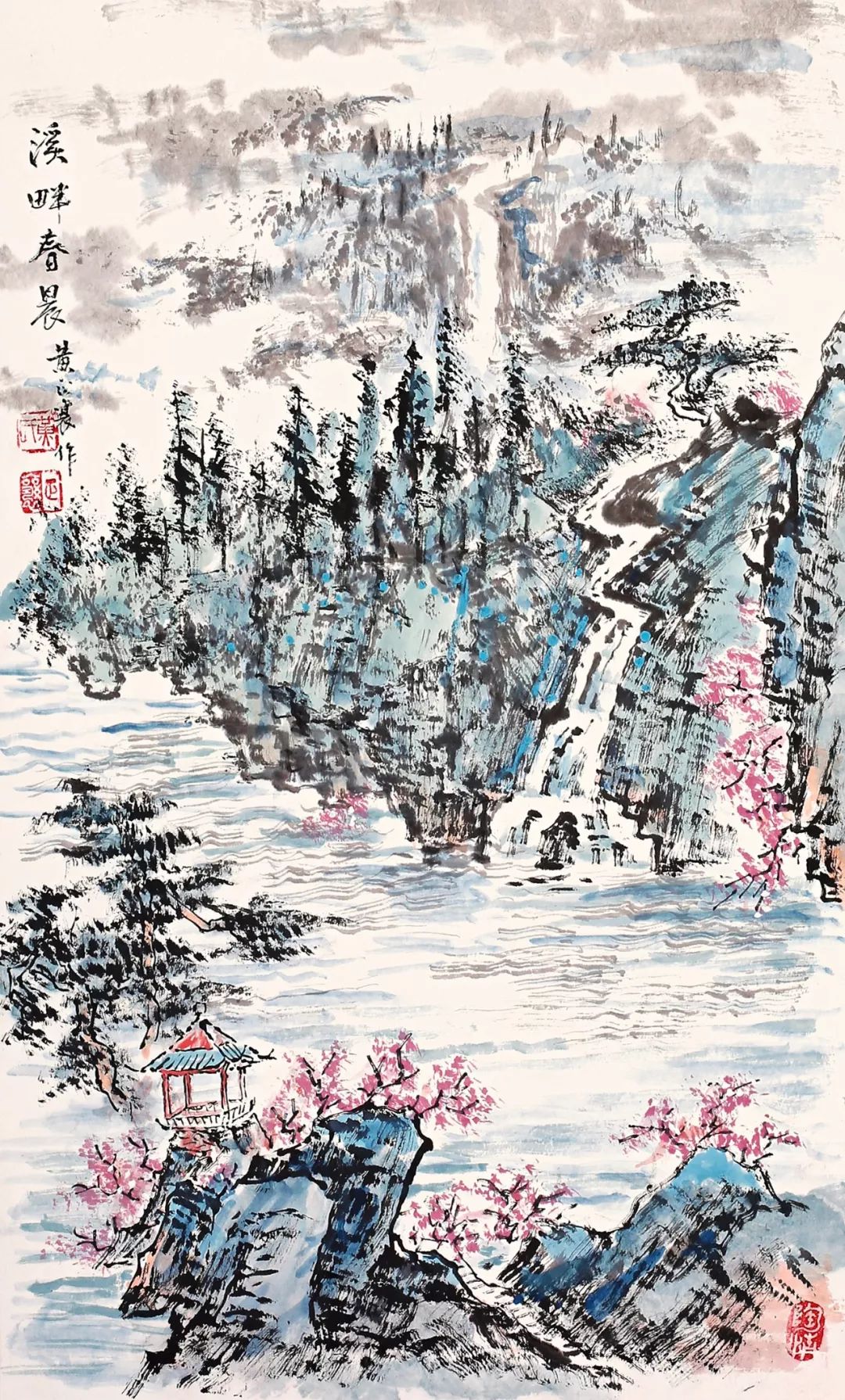

《溪山春晨》41.5cm×68.5cm

黄正襄前期作品风格以浓重热烈为宗,他承古开新,其画风在继续钻研传统的同时,独立创作增多,艺术个性也逐渐呈现出来。早期,他的作品大抵有两种面貌,一种结构繁复,勾皴细密,大体是从王蒙、石溪、吴历一路画风综合变化而来;一种多湿笔,结构有繁有简,多用泼墨,笔线粗壮,以泼辣奔放为宗,可以看到沈周、石涛的影响。黄正襄“精细”之作不多,即使这些精细之作,也带有纵放和随意的特质,可以说,能粗能细,而无论粗细,都流溢着纵逸奔放的气质。例如,其师胡佩衡曾用两句话概括黄正襄的作品:一是“精细可爱”,二是“不断致力于继承古人和吸收先进笔精墨妙的技法”;前一句是讲画法风格,后一句是指出其画作与传统的密切关联。另外,近现代美术史中知名的教育家、山水画家秦仲文亦曾评价黄正襄的山水画:“写山水风景,笔意之辣,气象之厚,青黛之浓,丹黄之粲,都显示出奔放雄奇的画境,而达到他所追求的推陈出新的成就。”

在整个艺术创作生涯中,黄正襄遍溯古今名作,周游名山大川,潜心创作,使其山水画立意新奇,神韵丰满。他认为:画家再现生命的能力,是“意在笔先”,即笔墨之下不仅是自然造化的画面反映,更是要使客观事物成为艺术家驾驭的符号,所谓登山则情满于山,观海则意溢于海”。这是成熟的画家必须达到的境界,方能打通物我之分,臻于“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷,悲落叶于劲秋,喜柔条于芬芳”的自然之道。而观画者便会通过画作受到强烈的艺术感染。

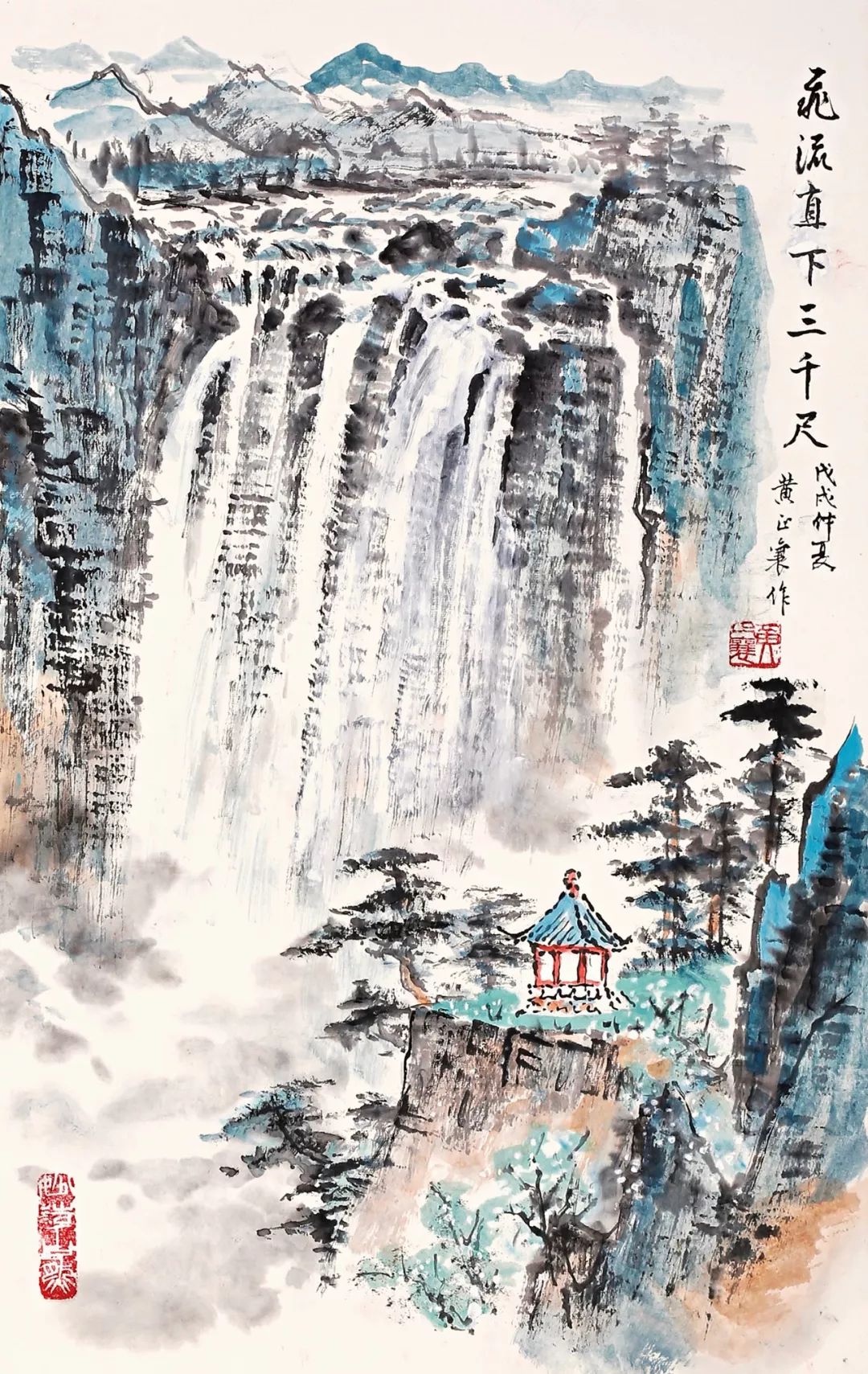

《飞流直下三千尺》41.5cm×68.5cm

对于黄正襄的山水画创作而言,之所以说其延承了中国山水画的经典,原因在于,他的创作不仅继承了中国传统山水画的精髓,同时他还延拓并发展了这些传统经典。例如,从方法论的层面看,可以看出黄正襄的山水画构图方式综合了宋画全景山水的空间感,传统的“散点”透视、“三远”法在他的山水画当中有充分体现。另外,黄正襄画面中所用的皴法也来源于传统的斧劈皴;在塑造方面吸收了中国绘画传统的语言,比如用一些中国画重视色彩、色相本身的传统用色的方法,其画面色彩基本上没有脱离青绿山水画的范畴。其次,中国画是强调诗、书、画、印统一的综合艺术形式,而这也恰恰是黄正襄一直坚守的。他经常是以诗的意境作画,以画的内涵写诗,正所谓“诗画相表里”。黄正襄生前曾是中国诗词协会的会员,他一生创作了大量诗歌,并且出版了《黄正襄诗画》等书。他的诗作是和他的高度的文学修养、豁达的人生观分不开的,他主张诗依平水,词遵正韵。既有充沛的思想感情,又有和谐的吟唱韵律。而事实上,能达到“诗中有画,画中有诗”境界的山水画家,现代以来并不为多见。

当然,黄正襄在继承中国画经典的同时,他还延拓了中国画传统的呈现形式。黄正襄虽然师从胡佩衡,临摹学习历代名家作品,从传统方向一路走来,但他画面的笔墨属于一种非程式化的。例如,他在晚期画面中的树基本没有程式化的元素,没有传统的双勾树叶,都是类似于写意的手法,或者说是油画的笔触,因此与传统的画法又有一定距离。

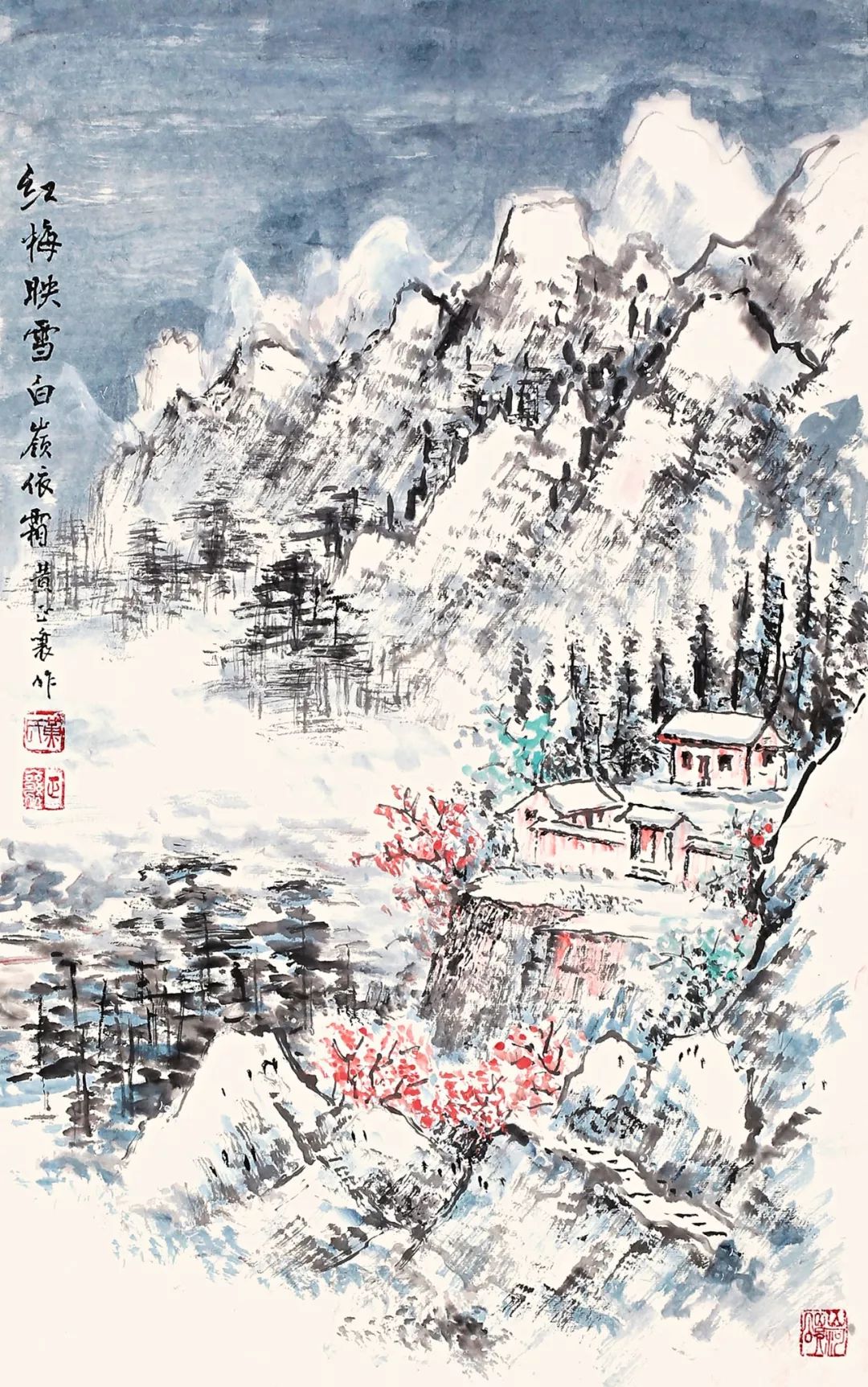

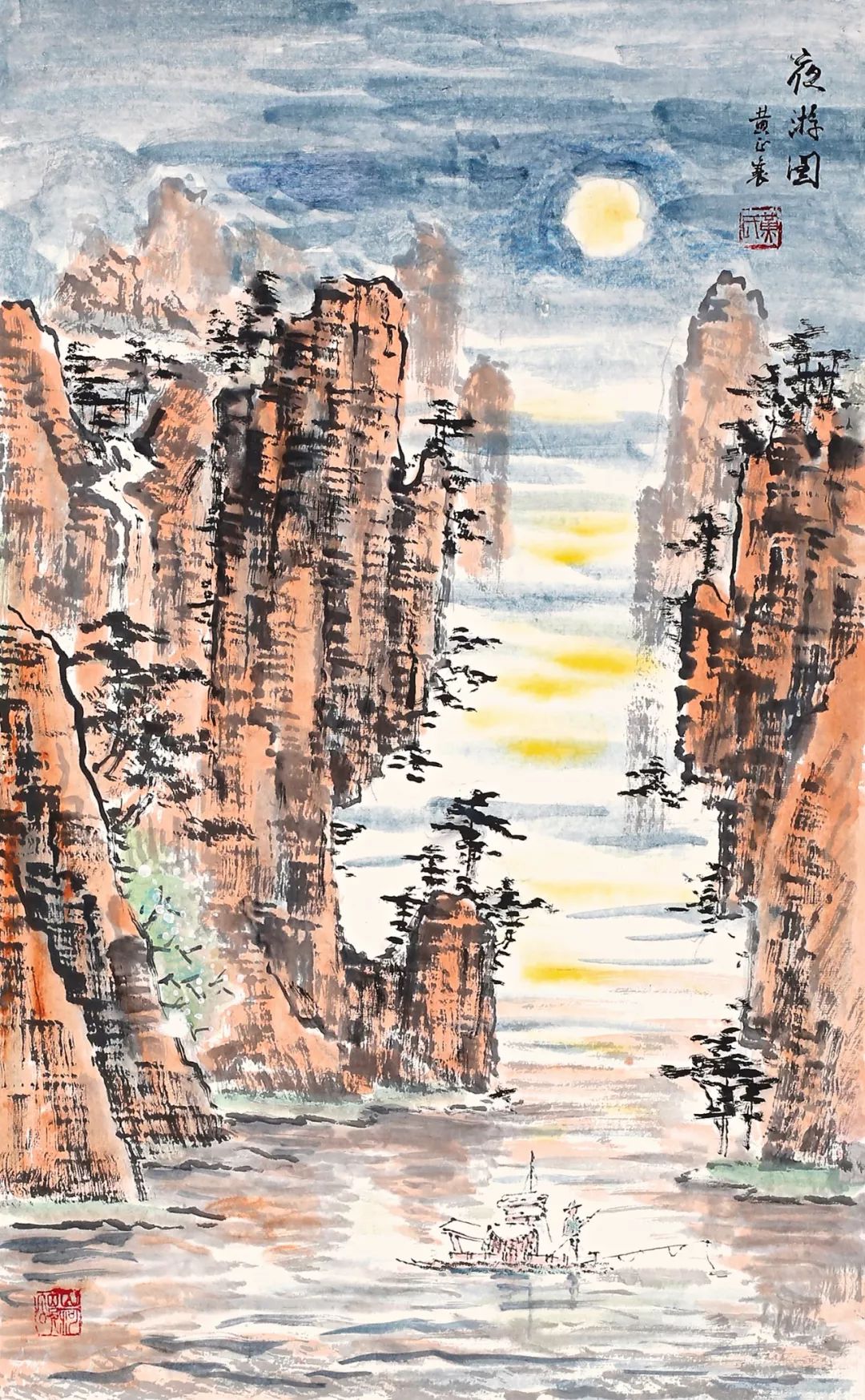

《红梅映雪白嶺依霜》41.5cm×68.5cm

在黄正襄的山水画作品中,我们又明显可以看出他在积极吸收西方绘画的一些精髓,这很大程度上得益于他早年在北京美专接受素描、水彩画技法等西方艺术形式的专业训练。最终,这些技巧可以让他游刃有余地在画面中运用,使散点透视与焦点透视相结合,明暗色调与线描力度相融会。特别是其整个画面色彩既不像古画,也不像临摹的灰暗调画面,而是清丽、明艳。作品充满了朝气的情感、心气。这些特色加起来,也就构成了他新山水画的基本面貌。当代的山水画总的面貌虽然很丰富,但很多作品的基调千篇一律,而且没有脱离传统山水画的程式。而黄正襄的山水画作品,大胆地吸收了西画的元素,尤其画水的光、色的倒影,值得当代山水画家探究。

《夜游图》41.5cm×68.5cm

纵观黄正襄的整个艺术生涯及其山水画创作,我们可以直观地感受到他在山水画艺术上极高的造诣。他的作品既有传统的水墨韵味,又有时代的新意;既有中国传统山水画水墨的皴擦点染,同时又吸收了西方绘画关于透视、造型、色彩的运用;他的作品结合了北派山水的磅礴气势和南派山水的水墨精华,从而最终形成了个人鲜明的黄氏山水艺术风格。

黄正襄山水画最直观的视觉特点是他作品整体的色彩鲜亮,这几乎可以让观者感受到他内心对中国山水画那种单纯而又热烈的爱,而也许正是这份纯粹和笃定才成就了他今天的艺术成就。今天我们所处的时代语境在不断发生着变化,简单的延续或重复过往已然不具有太大意义。如若空谈对中国画传统的守护,似乎容易让我们造成对中国画只有博物馆价值,而缺乏美术馆价值的错觉判断。而通过了解黄正襄的艺术生涯和成就,这在很大程度上也启示着诸多艺术从业者该如何为今天变动中的中国画增益新的形式及营养,以促进其持续的发展。

《风雨归舟》41.5cm×68.5cm

| 微信编辑:舟舟 |