西方的很多节日跟宗教有关,中国的传统节日多跟传说有关。

传说是什么?其实就是古代的谣言

。谣言

传得久了,说得人多了,影响大了就成“

真

”的了。就像有些字的读音,明明按照字典里是错误的,但人民群众都习惯了错误的读法,到后面专家也只能接受既成事实,把字典的读音改了。

古代的传说跟现在自媒体的文章一样,都喜欢跟名人扯关系蹭流量

。聪明一点的,找一些虚构的名人来蹭,本来就是捕风捉影的造谣,盘扯到本来就是虚头巴脑的IP身上,大家想找茬也难。比如嫦娥奔月、吴刚砍树、跨入逐日、精卫填海、女娲补天……

实在一点的传说就

找一些“真人”来蹭热点

,放到今天这是要吃官司的。这路数其实很凶险,把一些谣言攀附在古代的名人身上,即使当时的人不做追究,千百年后还会被一批称为“历史学家”的较真人士揪出来证伪,多没面子啊。

今天,@喵大大就跟大家介绍一个历史学家破除中秋谣言的经典研究,陈学霖先生破“八月十五起义”传说。

本文作者

朱戟影,发表在

澎湃私家历史。

一年一度的中秋佳节又到了,大家可能早已开始享用美味的月饼,可中秋节为什么非要吃月饼?其中流传甚广的一种说法是,中秋节吃月饼的习俗源于汉人所谓“八月十五杀鞑子”。

传说元朝蒙古贵族统治中国的时候,对汉族和其它兄弟民族进行了残酷的镇压,并且把汉族看作是最卑贱的奴隶,每个汉人家里都住着一个蒙古兵,以监视汉人。人们称这个蒙古兵为“家鞑子”。他们无恶不作,百般欺压汉人,不允许汉人有任何自由。百姓十分仇视蒙古统治者和“家鞑子”,决定奋起反抗。

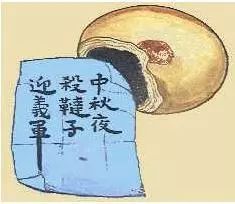

可这是不能走漏半点风声的大事,怎么暗自串联呢?有个聪明人想到了一个办法,在卖的面饼里夹上一个纸条,号召人们八月十五这天一起动手杀鞑子。让人们吃饼时看见这个纸条。

这办法果然不错,把号召起义的消息传遍四面八方,许多得到消息的人家都按时动手杀了鞑子。此事酿成起义,终于推翻了蒙古统治者。后来,人们便在八月十五这天吃月饼表示纪念。(黄叶《八月十五吃月饼的来历》,收黄泊沧编《节日的传说》)

上述这个故事来基本上可以代表“八月十五杀鞑子”的主流叙述。“八月十五杀鞑子”,又称“月圆杀鞑”。“鞑子”这个词源出“鞑靼”,原为北方游牧民族的一支,隋唐崛起,与契丹及蒙古族争雄,后为成吉思汗征服,宋元人泛称蒙古各部为鞑靼,明人也以此称呼元亡后的蒙古人,而“鞑子”则是近代以来汉人对蒙古人和满洲人的统称。

传统上被汉人视为异族统治者的鞑靼人那么故事中在背后策划、煽动了这场起义的“聪明人”到底是谁?

后世普遍认为这个“聪明人”就是明朝开国功臣刘基,也就是大名鼎鼎的刘伯温。他是明太祖朱元璋的帷幄辅佐、机密军师,学富五车,精于谋略兵法,在元末征战中屡建奇功。而在其他中国民间历史传说中,刘伯温早已超凡入圣,成为“大神”级的人物。他不仅通晓天文历算、占星看相、阴阳术数,而且写了不少预言奇书,最有名的就是《烧饼歌》这部谶语之作。

“八月十五杀鞑子”的故事在清朝诞生后,逐渐衍化出很多不同细节差异的版本。诸如有的说预谋时间在中秋之前,到中秋前夕举义,有的则说策划时间在中秋节、到除夕时起事;有的说策划者是刘伯温,有的说是张士诚等等,但根本的故事框架是不变的。直到民国以后,人们一提到中秋节,谈起吃月饼的风俗掌故,还都会想起元朝末年八月十五的汉人起义。

刘伯温像

如今在网络上,我们还经常可以看到这种说法:“蒙古人是不过中秋的,因为中秋和月饼是纪念朱元璋起义联络杀蒙古人的信号。”而且言之凿凿,令人半信半疑。那么,神机妙算的刘伯温真的导演过这场起义吗?“八月十五杀鞑子”究竟是虚构传说还是历史事实?要弄清这些问题,还得从故事诞生的时刻说起。

早在元明之际,已经有很多影射蒙古政权灭亡的民间谶谣见于私史杂著,例如权衡《庚申外史》、陶宗仪《辍耕录》、叶子奇《草木子》乃至明初官修的《元史》等等。

在这些近代流传的关于元末汉人起义的故事中,以“八月十五杀鞑子”最为脍炙人口,但奇怪的是,它不仅不见于元代史志,而且在下至明清的文献中也无记载。那么它是从何而来?

根据已故美籍华人历史学者陈学霖的考证,刘伯温“八月十五杀鞑子”的故事并非信史,无论说朱元璋领导起义,或刘伯温策划用月饼传信、发动汉人在中秋节杀蒙古人都是编造出来的。元末民变起于以白莲教之乱为基础的红巾军起义,已是学界公认。

“月圆杀鞑”的故事雏形,最早可能见于元初人徐大焯的《烬馀录》,徐氏在这本书里记述了苏州吴县在蒙元统治下遭受的残暴对待,随后经过民间的加工改造,包括把“大神”刘伯温搬来当作起义的幕后策划者,才变成了后来的样子。

值得注意的是,徐氏虽是宋末元初的遗民,但他这本《烬馀录》一直秘藏到清朝光绪年间方才刊印流通,所以可以推测这个故事大概到清末才从坊间口传而出,并由不同地区的民间文艺家记录下来,衍生出大同小异的流传版本,并逐渐固化成为汉人抗蒙的集体记忆。

那么一个普通的汉人反蒙故事,为何能在清末如此流行,乃至成为后来中秋节吃月饼的民俗起源?这当然和清末“驱逐鞑虏、恢复中华”的民族主义政治宣传密切相关。当时的反清会党和革命志士为了推翻满族人的统治,不惜利用同为异族统治的蒙古鞑靼作为靶子,大肆编撰、传播元末蒙古人欺压汉人、汉人奋起抗蒙的故事,实则指桑骂槐、影射清朝、宣传革命。

久而久之,杜撰的传说终于沉淀为汉民族的历史记忆,变成后世家喻户晓的民间传说,甚至还被某些蒙古人信以为真,并复制为蒙文抄本,以讹传讹。

以孙中山为代表的革命党人为推翻清政府甚至直接模仿满人口吻伪造文献,例如《灭汉种策》。

1949年后,在新时代的文艺和社会政策影响下,继续沿用“杀鞑子”这种有伤民族感情的说法未免不合时宜,因此在各类出版物中,“杀鞑子”这个词慢慢消失,同时像“起义革命”、“恢复大汉江山”这样的说法也逐渐淡化。取而代之的是反映民族平等、马列主义的理念和词汇,因此故事的主题也从汉人反对蒙古贵族统治的起义变成了民众反抗蒙古奴隶主阶级压迫的斗争。