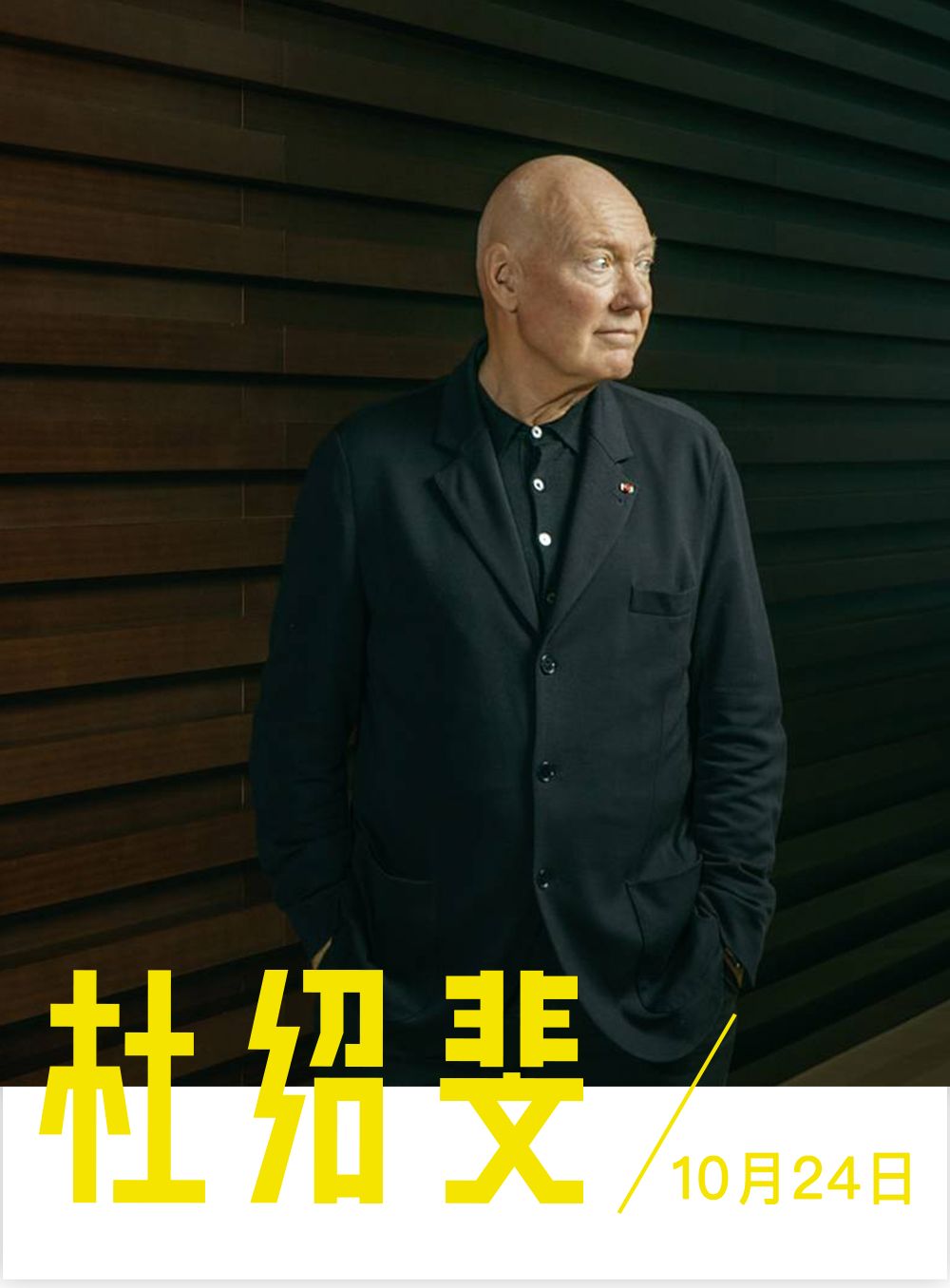

前不久,「福布斯」杂志官方网站突然发布一则爆炸新闻:

LVMH集团钟表部门的首席执行官Jean-Claude Biver宣布退休。

这则新闻在中国没有激起丝毫涟漪,但在10000公里外的瑞士,不亚于一次地震。原因很简单,在瑞士,Biver地位非凡:

他走进餐厅用餐,几乎所有人都会站起来向他行礼。走在路上,也会有人向他鞠躬问候,甚至亲吻他的手以示尊敬;「Hublot - 宇舶」表厂公共停车区,永远有一个Biver专属车位;他的话被称为「比马太福音还动听」。

有人说他是瑞士钟表业救世主、奢侈腕表大师,也有人说他的影响力早已超出钟表行业,是一名充满激情的领导者,一个国家级偶像。

全球最大奢侈品集团LVMH掌门人Bernard Arnault,相信Biver无所不能,「Be able to walk on water 」。

然而,44年前,当Biver还是个连工作都找不到的大学毕业生时,他根本不敢相信自己是「无所不能」的。

1974年,25岁的Biver刚刚找到人生第一份工作——在100年历史的「Audemars Piguet - 爱彼」表厂中,当一名实习生。

毕业3年都找不到工作的Biver非常珍惜这次机会,但现实并不如他想象那么美好:

薪水只有正式工一半,没有工位,没有名片,连座机也没有。老板说,你不需要这些东西。于是,Biver只能在满是机油味的工厂给制表师们打杂,哪怕他是世界排名前100的洛桑高等商学院高材生。

在不耐烦中熬了4年,Biver终于升职为爱彼欧洲区销售经理。他带着这些年自己总结出的经验和建议去见老板,希望在这个百年老厂里一展宏图,老板却不屑一顾地说:

「你可以采取不同做法,但必须等待14年。」

在论资排辈的爱彼,只有4年资历的Biver无足轻重,但这时,他已经快30岁了。

爱彼旧厂

出头遥遥无期,Biver只好换一份工作,在「OMEGA - 欧米茄」当产品经理,从头开始奋斗。

但好运气总跟他擦肩而过,这一次,Biver赶上整个行业的大萧条。

从70年代初开始,瑞士钟表市场就在石英表的打压下受到重创。曾经百家争鸣的传统制表业十不存一,很多小规模制表工坊扛不住危机关门歇业,连劳力士都为了生存自降身价生产石英表。

据统计,1970年瑞士还有1600家钟表厂,9万名工人,到了1980年代,只剩632家公司和3万名工人。2/3钟表工业岗位消失,超过一半钟表制造公司破产,大量瑞士品牌破产和消亡,瑞士钟表的全球占有率从 45% 陡降到 15% 。

风暴发起者:精工1969年生产的第一只石英表Astron

1982年,一个重磅消息雪上加霜:

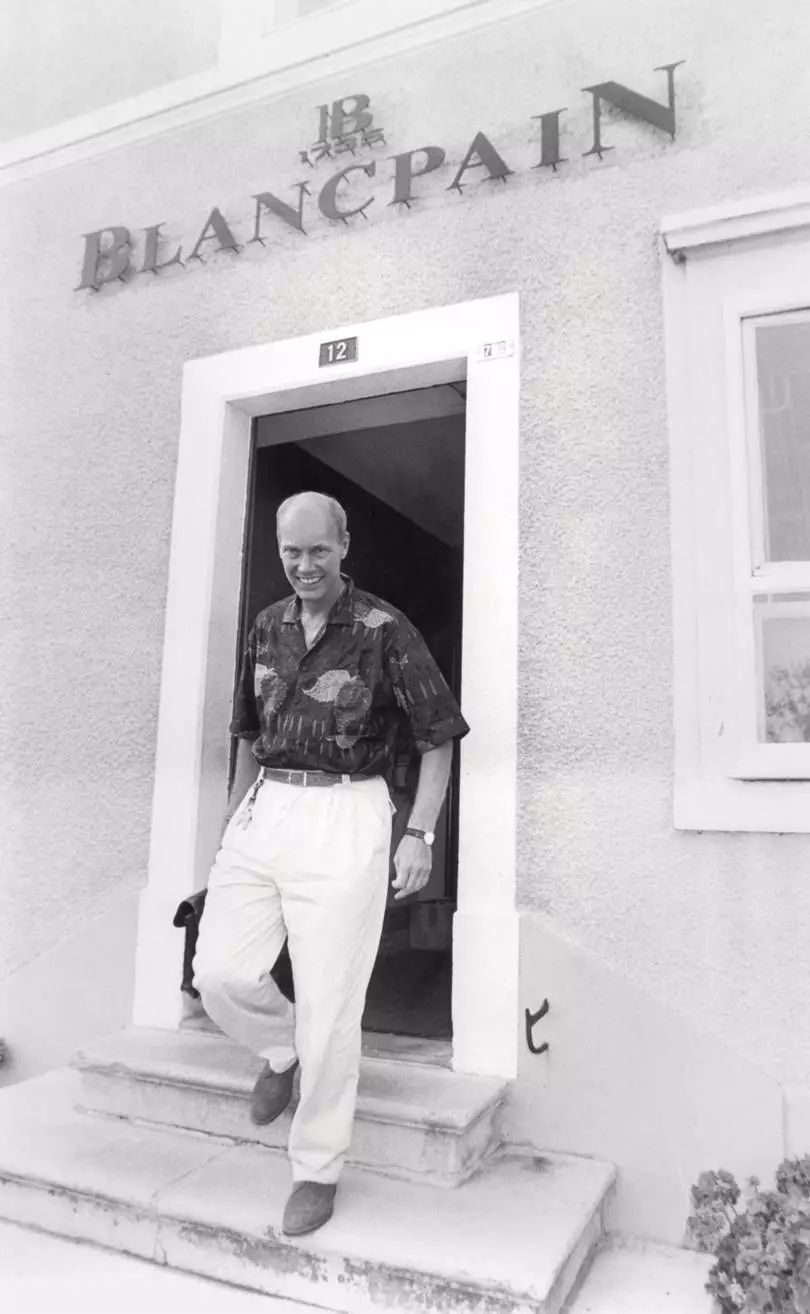

拥有200年历史,被誉为「经典时计的缔造者」的古老表厂「Blancpain - 宝珀」面临最艰难时刻。

尽管36年后,Blancpain跻身全球10大顶级腕表品牌,但在当时,它只值2万瑞郎。

工作8年却毫无建树的Biver决定赌一次:辞掉工作,买下Blancpain自己创业。

区区2万瑞郎还是在朋友帮助下凑齐,但他买下的,也仅仅只有一个招牌,没有工人,没有产品。这场跟命运的豪赌,他起手就是一把烂牌。

(右一)Jean Claude Biver

为了生存,Biver必须省钱,去美国谈合作,他带着睡袋睡在日内瓦机场,只为买到纽约最便宜的机票。到美国后,住不起酒店,就睡在露营车,淋浴和洗漱只能在火车站用3分钟快速解决,因为投币一次只能洗3分钟。

但这些艰难的挣扎,在1年后终于看到回报。

1983年,Blancpain历史上第一枚全历月相腕表诞生:

Blancpain Cal.6395全历月相表

在扎堆生产石英表的大势下,Biver反其道而行之,带领员工潜心研究复杂机芯。这枚全历月相腕表的出现,让无数人回忆起几乎被遗忘的机械表时代,这才是真正的艺术品:

「源自1735年,只做机械表。」

Biver为Blancpain写下这句广告词,一个百年老厂的重生从这一刻开始。

这场生死之战里,Biver以一己之力击败来势汹汹的日本石英表,用不到10年时间,就将仅值2万瑞郎的Blancpain变为营业额5千万瑞郎的世界顶级品牌。

整个瑞士制表业也在他影响下逐渐复苏,瑞士长达数十年的「抗日战争」告一段落,Biver一战成名。

带着Blancpain的荣耀,一晃10年过去,43岁的Biver迎来中年危机。

3年前,Biver的妻子决定分居,她再也忍受不了自己的丈夫:每天工作15小时,日日如此,脑子里除了工作什么也没有。

妻子离开后,Biver在痛苦中挣扎了3年,失去工作的动力,甚至将婚姻和生活分崩离析的责任归结于他一手打造出的Blancpain。

1992年,Biver做出一个重大决定:

以6000万瑞郎低价,将Blancpain卖给钟表集团Swatch Group。

随后,他回到妻子面前,对她说:「我把它卖掉了,我们重新开始吧。」

妻子回答:「但我已经不再爱你了。」然后,正式提出离婚。

这一年,Biver从事业家庭双丰收的创业领袖,变成孤家寡人,没有让他内心安宁的家人,也没有可供奋斗的事业。

但男人总是要工作的,Biver给Blancpain的新老板Nicolas Hayek打电话,问他能不能给自己找份工作先干着。

Hayek给Biver提供了个职位:到Swatch旗下的OMEGA负责品牌营销工作。

从Blancpain的挽救者变成给他人打工的品牌营销,Biver再次重头开始,并且,又一次拿到一手烂牌。

彼时,在瑞士知名度跟劳力士齐名的OMEGA,从1960年代就开始扩大生产,近30年里几乎每年出一个新风格,不同材质、产品线混杂,积累了大量库存。

然而,当时市场几乎饱和,没有新市场的OMEGA岌岌可危。

这一次,Biver把目光放在东方——改革开放后,欣欣向荣的中国。

90年代中国,是瑞士钟表业完全陌生的领域。那时的中国人只认识劳力士,怎样让OMEGA的名字跟劳力士一样出名,是Biver最大难题。

首先,他跟世界上最卖座的系列电影「007系列」成为长期战略合作伙伴,让OMEGA取代劳力士,成为007专用腕表。从那之后近30年里,几代邦德历经更迭,但手腕上永远带着一块OMEGA腕表。

「黄金眼

」

中皮尔

斯・布鲁

斯南佩戴OMEGA海马系列腕表

007冷酷、优雅、品位一流的形象,伴随观影热潮深入人心,那块始终不离的OMEGA腕表,也随着一起被中国人记住。

新邦德佩戴OMEGA海马系列300米防水腕表

如果说跟007的结合是针对男表,那么Biver跟超模「Cindy Crawford - 辛

迪・克

劳馥」合作的战略,就把OMEGA女表植入千千万万中国姑娘心中。

在8、90年代的美国乃至全球,Cindy Crawford是这个星球上绝大多数男男女女心中女神。1995年,她已登上过约600次杂志封面,年收入高达 960万美元,被「福布斯」杂志列为这个星球上收入最高的模特。

在刚刚了解什么叫时尚的中国姑娘心中,Cindy Crawford就是大家争相模仿的对象,她在海报里佩戴的OMEGA腕表自然也成为爆款。

1997年OMEGA官方海报上超模Cindy Crawford

在Cindy Crawford带领下,OMEGA成了时尚、高级的代名词,中国的高管太太、名媛贵妇没有一块OMEGA腕表,都不好意思出门见客。

随着这2套战略的成功,OMEGA品牌深入中国人心中。为了维护来之不易的中国市场,Biver在中国特别设立OMEGA维修站,雇用的售后服务人员比销售人员还要多,尽力提升OMEGA在中国人民心中口碑。

在OMEGA工作的10年间,Biver让它成为中国乃至全球最受欢迎的腕表品牌,销售总额几乎增长了2倍,一手挽救困境中的OMEGA。

2003年,Biver54岁,多数人混日子等退休的年龄,一个新的问题出现了:

年仅23岁的年轻品牌「Hublot - 宇舶」恳请Biver出手指点。

此时的Biver声望鼎盛,一手将Blancpain和OMEGA两个岌岌可危的公司,变成名利双收的国际顶级品牌,成就远超钟表业。他只需要打打高尔夫球、给下属指点一二,爱惜羽毛,避开风险,等到60岁,就能在众人敬仰的目光中,安稳而体面地退休。

而Hublot与「安稳」背道而驰:没有历史积淀,没有任何知名度,除了野心一无所有。接受它的邀请如同悬崖上走钢丝,一旦失败,Biver在传统表业辛苦奉献20余年换来的声誉,前功尽弃。

Biver接下了这个邀请,没人相信他能第3次成功,毕竟,他已经54岁了。

Biver开始他的第3次创业,第一步,就是用别人不敢用的材质制作机械表:锆、钽、镁、钛等贵金属,外加钻石、珍稀宝石、金、白金、陶瓷、精钢等。

五花八门的材料,催生了一个颠覆传统的系列——Big Bang系列:

Hublot第一只Big Bang腕表

名字像原子弹爆炸一样响亮,品质也不是浪得虚名,一经推出,便拿下当年表坛奥斯卡「日内瓦高级钟表大赏」的最佳设计奖。

在推广战略上,Biver把重点放在足球上。

让Hublot成为世界杯官方计时,4年一次,出现在数十亿全球观众眼中:

世界杯官方计时Hublot

除此外,Biver还让Hublot出现在全球各界有头有脸的精英们的手腕上:球王贝利、飞人博尔特、钢琴王子郎朗、新锐摄影师陈曼,他们无一例外,都戴着一块Hublot。

最精彩的推广是Biver对一次公共事件的应用。

2010年,时任F1赛事掌门人的Bernie Ecclestone在办公室被人攻击,连他的Hublot KING POWER腕表都被抢走,他把自己鼻青脸肿的照片发给了Biver。

随后,这张照片便被张贴在Hublot海报上发遍全球,海报上配了这样一则广告语「See What People Will Do For a Hublot - 瞧瞧人们为了宇舶都干了些什么。」