旅順博物館藏唐戶令殘片考

——以令文復原

與

年代比定爲中心

田衛衛

編者按:本文載《中華文史論叢》2017年第3期,193-214頁。

摘 要:旅順博物館藏大谷探險隊收集品LM20-1453-13-04文書是一件有關聽養、析戶、爲戶規定的法典殘文。本文從資料的比對出發,以令文的復原與年代比定爲中心,嘗試給出自己的令文復原案,考訂出此殘片爲唐《開元三年令》戶令的三條殘令文,並從寫本學的角度出發,對照已知敦煌唐令寫本,對其書寫格式和寫本性質做出了一定的探討。

關鍵詞:大谷探險隊 吐魯番文書 唐開元三年令戶令

前 言

眾所周知,20世紀初大谷探險隊的部分資料被運往了當時的關東廳博物館,即今日之旅順博物館(簡稱旅博),這批資料完好保存至今。2006年春,旅順博物館與大谷文書的另一重要收藏地龍谷大學,對這批文書進行了合作整理,雙方聯合主編出版了圖錄《旅順博物館藏新疆出土漢文佛經選粹》

[1]

,約刊載圖版一千四百餘幅,不少內容爲稀見資料。其中,旅博原編號爲LM20-1453-13-04者,書中將其歸之於不明佛典系列,未予定名

[2]

。自2015年開始,旅順博物館與北京大學、中國人民大學合作整理館藏新疆出土漢文文獻,對這批殘片重新考訂,發現此文書當爲一件唐戶令殘文。筆者受整理小組之命做文書考釋工作,現將初步成果闡述如下,請方家指正。

雖然隋唐時期已經有較爲完備的律令格式法律文本,並且此體系也曾對朝鮮半島、日本等東亞諸國家和地區形成了深遠的影響,但奈何歲月久遠,唐令文本與唐式、唐格一起,都早已不傳於世(僅唐律賴《唐律疏議》得存至今)。雖有繼承改用唐令之日本《養老令》、《大寶令》等文本以及天一閣藏《天聖令》文本可窺唐令一斑,但終究都不是唐令原本的樣子。近代以來,敦煌、吐魯番地區得地利之厚,多有晉唐古文獻出土面世,其中即有唐令寫本,可惜數量不多,迄今所見者不過《永徽東宮諸府職員令》

[3]

、《开元公式令》

[4]

、《台省職員令》和《祠令》殘卷抄本

[5]

等數篇殘文而已。自20世紀初以來,以日本學者仁井田陞爲代表的一代又一代學人致力於唐令的復原工作

[6]

,特別是隨著《天聖令》的發現,在中日學者的共同努力下,取得了非常好的成果

[7]

。爲此次旅博藏唐戶令殘片的發現,不僅對於研究當時的戶籍政策以及家族關係十分有益,還對唐令的復原研究,以及唐令和日本令的關係討論等等,都具有極其重要的參考價值。下文即從令文復原及其年代考證等方面略作闡釋。

一、殘片錄文及闕文推補

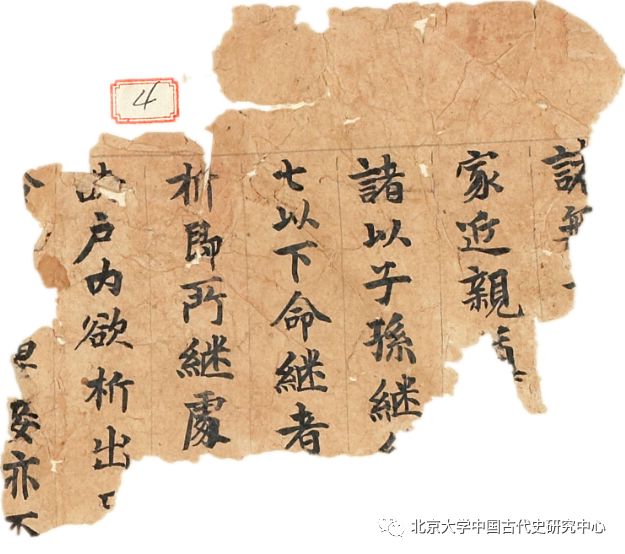

旅博藏LM20-1453-13-04唐戶令殘片(圖1),可見部分天頭,現存文字七行,原紙行款未知,現每行殘留3-7字不等,字體正楷,有墨色界欄,線形齊整,其墨色略淡於文字,未見朱點句讀等標識,亦無改字。爲討論方便,作錄文如下:

圖1 旅順博物館藏唐戶令殘片(感謝旅順博物館同意發表)

(前缺)

1

諸無

子

[

2 家近親

尊

[

3 諸以子孫繼

絕

[

4 七以下命繼者[

5 析即所繼處[

6

諸

戶內欲析出

口

[

7 □□

□

妻

妾亦不[

(後缺)

結合天一閣藏《天聖令》尾所附唐令文本形式以及日本令文本形式,據每條令文起首常見之“諸”字,以及每一條令文的書寫均不直接接續於前一條的行尾,而是單獨另起一行、頂格起筆的書寫格式,我們可以推定,此殘片所存之七行文字當分屬於三條令文,此三條令文在唐令原本中爲次第排列的順序。

本文待討論殘文,大體上可以和《唐令拾遺》及《唐令拾遺補》所復原的《戶令》第一四條至一六條的令文對應,鑒於殘片文字與唐令高度對應,結合中原政權統治該地區的歷史時期,可知此殘片所載內容當爲唐戶令。以下引出上面兩書的復原本,粗體爲殘卷所存文字:

一四【開二五】

諸無子

者,聽養同宗於昭

穆相當者。……申官附籍。

(據《唐戶婚律》卷十二、《文獻通考》卷十一)

[8]

一五【開二五】

諸以子孫繼絶

應析户者,

非年十八已上,不得析,其年十

七已

下命繼者

,但於本生籍內注云年十

八

,然聽。

即所繼處

有母在者,雖

小

亦聽析出。

(據《通典·食貨七·丁中》、《文獻通考·戶口考一·歷代戶口丁中賦役》,及《白氏六帖事類集》卷二二,《白孔六帖》卷七六)

[9]

一六【開二五】

諸户欲析出口

爲户,及首

附口爲户者,非成丁,皆不合析,

應分者,不用此令。

(據前列《通典》、《文獻通考》)

[10]

仁井田陞《唐令拾遺》復原案中,此處對應令文均被定爲開元二十五年令,鑒於旅博藏戶令文本每一條均與《唐令拾遺》復原內容在文字上有所出入,所以在此首先針對每一條令文內容的復原補全問題加以探討。

(一)唐戶令復原一四“聽養”條

旅博本首行行首僅存“諸無子”三字,與《唐令拾遺》復原唐令令文的起首相合,但其次行行首出現的“家近親

尊

”四字卻不見於《唐令拾遺》復原。但因爲《唐令拾遺》在復原時原本推斷“聽養同宗於昭穆相當者”與“申官附籍”之間尚有未知的內容,並且使用了省略號“……”表示,所以此處當有“家近親尊”存在的可能性。查唐宋法典,在《名公書判清明集》中載有無子孫之時有關“家近親尊”命繼的規定。《名公書判清明集》卷八户婚門立繼類“已立昭穆相當人而同宗妄訴(翁浩堂)”條云:

謹按令曰:諸無子孫,聽養同宗昭穆相當者爲子孫。又曰:其欲繼絶,而得絶家近親尊長命繼者,聽之。又曰:夫亡妻在,從其妻。

[11]

《宋會要輯稿》禮三六之一六載相關事例:

紹聖元年(1094)十二月五日,“尙書省言:元祐七年(1092)南郊赦書節文:‘今後戶絕之家,近親不爲依條立繼者,官爲施行。’今戶絕家許近親尊長命繼,已有著令,卽不當官爲施行。”從之。

[12]

由此可知,宋代在對無子孫者收養子孫做出條件限制的同時,還存在對繼絕和夫亡妻在兩種情況的補充規定,,而且至少在紹聖元年,這一規定還是明確行諸於令的。查《唐令拾遺》及《唐令拾遺補》復原解說可知,《唐令拾遺》對“無子”條的復原依據是《唐律

‧

名例》“會赦改正徵收”條疏議和《唐律

‧

戶婚》“養子舍去”條疏議所引唐令,並參考了《晉令》、《宋天聖令》、《宋令》、《金泰和戶令》、《明戶令》

[13]

,這些材料確實均不見有“家近親尊”字樣,存在“家近親尊”內容的《名公書判清明集》、《宋會要輯稿》、《宋史》並未被《唐令拾遺》所注意(後來《名公書判清明集》相關內容被補充到了《唐令拾遺補》中)。正如《名公書判清明集》卷八户婚門立繼類“已立昭穆相當人而同宗妄訴(翁浩堂)”條所示,“其欲繼絶,而得絶家近親尊長命繼者,聽之”這一內容,與“諸無子孫,聽養同宗昭穆相當者爲子孫”一樣,也應該是同屬於戶令的內容,並對無子聽養的規定是進行補充細化的作用。由此可以確定,殘文此處的“家近親尊”應當爲“其欲繼絶,而得絶家近親尊長命繼者,聽之”。考慮到《名公書判清明集》在引用此條文字時是“謹按令曰:……又曰:……又曰:……”的格式,所以此處或亦可追加復原“夫亡妻在,從其妻”這一規定。

至於此處起首“諸無子”後殘存文字,《明公書判清明集》作“諸無子孫,聽養同宗昭穆相當者爲子孫”,而《唐律•名例》卷四“會赦改正徵收”條疏議做“自無子者,聽養同宗於昭穆合者”,《唐律•戶婚》“養子舍去”條疏議所引唐令,則作“無子者,聽養同宗於昭穆相當者”,結合宋《天聖令》:“諸無子者,聽養同宗之子昭穆合者”,宋令:“諸無子,聽養同宗昭穆相當者爲子孫。”以及日本《養老令》戶令一四條:“凡無子者,聽養四等以上親於昭穆合者,即經本屬除附。”考慮到日本令在繼承唐令時,除刪改不適用本國的規定及本身固定用語外,對唐令一般用語較爲忠實遵循原本的情況,故此結合日本令與《唐令拾遺》復原文字,復原第14條戶令內容如下:

14 諸無子[者聽養同宗於昭穆相當者其欲繼絶而得絶]

家近親尊[長命繼者聽之夫亡妻在從其妻]申官附籍

按殘片所見文字的橫向對應來看,雖然縱向有界欄隔開,但橫向字跡高低大小大多不能對齊,故而此處行款相近卻不完全一致,應該說也影響不大。

(二)唐戶令復原一五“析戶”條

《唐令拾遺》據《通典》食貨七、《文獻通考》戶口考一及《白氏六帖事類集》卷二二和《白孔六帖》卷七六復原令文如前文所示。

按《通典》卷七《食貨七

‧

丁中》:

按開元二十五年《戶令》云:“諸以子孫繼絕應析戶者,非年十八以上不得析。即所繼處有母在,雖小亦聽析出。”

[14]

《文獻通考》卷十《戶口考一•歷代戶口丁中賦役》:

按開元二十五年《户令》云:“諸以子孫繼絶應析户者,非年十八以上不得析。即所繼處有母在,雖小亦聽析出。”

[15]

《白氏六帖事類集》卷二二“析戶令”條注:

《戶令》:諸子孫繼絶應以户者,非年十八已上不得析。其年十七已下命繼者,但於本生籍內注云年十八,然聽。即所繼處有母在者,雖小亦聽析出。

[16]

據《白氏六帖》,《通典》、《文獻通考》顯然是把“其年十七已下命繼者,但於本生籍內注云年十八,然聽”一段省略掉了,因爲所述也是所謂“年十八已上”這一標準的一種情況。好在《白氏六帖事類集》將全文保留下來,《唐令拾遺》即據《白氏六帖》補全。

按仁井田氏唐令復原文本“注云年十八,然聽。即所繼處”的地方,旅博殘文此處殘存“析,即所繼處”,多一“析”字。在“聽”字後加一“析”字,語義更爲完整。

其次,《通典》、《文獻通考》均爲“有母在”,而《白氏六帖》爲“有母在者”,文意無礙,而文字有略,此處也取《白氏六帖》,復原爲“有母在者”爲宜。

據以上資料可以推測,據旅博本改訂的第15條令文內容應作:

15 諸子孫繼絶[應析户者非年十八以上不得析其年十]

七已下命繼者[但於本生籍內注云年十八然聽

析即所繼處[有母在者雖小亦聽析出]

(三)唐戶令復原一六“爲戶”條

《唐令拾遺》復原此條令文的依據爲《通典

‧

食貨七

‧

丁中》和《文獻通考

‧

戶口考一

·

歷代戶口丁中賦役》,並以《晉令》作爲參考。《通典》稱:“諸户欲析出口爲户及首附口爲户者,非成丁皆不合析。應分者,不用此令。”

[17]

《文獻通考》同。旅博本此條首行行首爲“諸户内欲析出口”,與《唐令拾遺》復原令文完全一致。但是第二行行首僅餘殘筆畫,約第四字開始才清晰可見“妻妾亦不”四字,這四字卻又不見於《唐令拾遺》所依據的各種史料中。而據《通典》可知,戶令有明文規定:“無夫者爲寡妻妾。”可以推見,戶令中當有涉及寡妻妾的規定,但《通典》的引文可能并不完全。

在日本保存的來源於唐令的文獻材料中,可以看到有關“寡妻妾”的令文。

《養老令》卷四(第12-13條):

凡無子者,聽養四等以上親於昭穆合者,即經本屬除附。

凡戶內欲折(析)出口爲戶者,非成中男及寡妻妾者,並不合折(析)。應分者,不用此令。

[18]

《令義解》卷二引戶令文原文:

凡無子者,聽養四等以上親於昭穆合者,即經本屬除附。

凡戶內欲析出口爲戶者,非成中男及寡妻妾者,並不合析。應分者,不用此令。

[19]

《令集解》卷九引戶令文原文:

凡無子者,聽養四等以上親於昭穆合者,即經本屬除附。

凡戶內欲析出口爲戶者,非成中男及寡妻妾者,並不合析。應分者,不用此令。

[20]

據此,爲《通典》所載文字不見“無子聽養”以及“寡妻妾析戶”的內容,這有可能是後來的令文削除了這一規定,也可能是《通典》引用轉載不完全。同樣,日本令中也不見“首附口”的記載,且“非成丁”做“非成中男”,這也體現了日本方面因地制宜、修改唐令的部分,而所謂的“非成中男及寡妻妾者,並不合析”,若聯繫《唐令拾遺》“非成丁皆不合析”一起來看,或者可以大膽推測,旅博藏本或當爲日本令與《通典》等所引令文的母本,即,其原文很可能是兩者內容的綜合:“非成丁皆不合析,寡妻妾亦不合析”,如此則意思不改,只不過是兩句並爲一句、增加了此規定所針對的對象而已。由此,我們推定復原戶令第16條內容如下:

16 諸户内欲析出口[爲户及首附口爲户者非成丁皆不]

合

[析寡]妻妾亦不[合析应分者不用此令]

總結以上討論的結果材料,我們可以推補此旅博藏唐令殘片內容及格式,并得出如下三條完整的唐令(行前編號對應《唐令拾遺》令文編號):

14 諸無子者,聽養同宗於昭穆相當者,其欲繼絶而得絶

……21字

家近親尊長命繼者,聽之。夫亡妻在,從其妻。申官附籍。

……21字

15 諸子孫繼絶應析户者,非年十八以上不得析,其年十

……21字

七已下命繼者,但於本生籍內注云年十八,然聽

……19字

析。即所繼處有母在者,雖小亦聽析出。

……16字

16 諸户内欲析出口爲户及首附口爲户者,非成丁皆不

……21字

合析,寡妻妾亦不合析。应分者,不用此令。

……16字

根據以上分析可以確定,旅順博物館所藏這件殘片應當是唐令殘文,其滿行行款約在21字左右,其珍貴之處在於,所見三條令文的殘文中,都有今人復原相對條目中沒有的文字,我們根據宋代的《明公書判清明集》和日本令,基本上完整地復原出令文文字,所補文字與文書的行數相應。這樣,我們竟然由此殘片,獲得了三條唐令的原文,并可以據以補正從仁井田陞以來復原這三條唐令的不足,並可以從一定程度上看到唐代時間序列上後令對前令的繼承與修改,以及日本令在以唐令爲模本制定《養老令》時的取捨,因爲律令的修改訂正,往往是爲了更適應當時社會狀況,這也就使今人有機會管窺到當時更真實的社會歷史信息。

二、旅博殘令文的年代

關於有唐一代的法典,根據史料記載可知,唐朝從高祖武德七年(624)開始編纂法令,當時只是承繼隋《開皇令》。到太宗貞觀十一年(637),天下安定,正式形成唐朝自己的《貞觀令》。以後高宗永徽元年(650),修訂而成《永徽令》。以後經過多次修訂,如麟徳、儀鳳、垂拱、神龍、太極年間,均有修訂。到玄宗開元三年(715),再修訂成《開元三年令》,開元七年(719),又修訂成爲《開元七年令》,即《唐六典》所引之令文。到開元二十五年(737),唐朝全面修訂律令格式,形成《開元二十五年令》

[21]

。由令文記錄下來的唐朝制度不是一成不變的,官名、時節、禮法常常有變動,朝廷不時以詔敕形式發佈新的制度規定,并用格的形式過一段時間就編纂起來,然後再在較大規模修訂令的時候增補改訂進去。雖然史籍中有多次修訂令的記載,朝廷的敕書中也常常有“著之於令”的說法,但令文是比較正規的法律文書,平常只是用

“簽貼”沖改舊條的方式來增訂

[22]

,并沒有全面推倒重來。唐令大的改訂主要就是上述幾次,這也可以從《舊唐書》的《刑法志》和《經籍志》、《新唐書》的《藝文志》著錄的令,只有《武德令》、《貞觀令》、《永徽令》、《開元七年令》、《開元二十五年令》看出,而且都是三十卷,可見這是幾次大的修訂,并成爲專書,而從卷數來看,改動也不會很大。

開元以後,唐朝沒有再做大的唐令修訂工作,小的改訂當然仍然會存在。從史料記載來看,德宗、宣宗時,都曾有所改訂。但這些改訂不會很大,所以沒有形成并刊布“建中令”、“大中令”一類的專書。我們在宋代的目錄書中,只見到《直齋書錄解題》著錄有《開元七年令》三十卷

[23]

,《宋史·藝文志》著錄《開元令》(開元二十五年令)三十卷

[24]

,前者是私家收藏的記錄,後者是官方所藏,從道理上來說,《開元二十五年令》是開元以後具有官方法律效力的圖籍。戴建國教授在天一閣發現的宋《天聖令》抄本所保存的唐令內容,基本上說是開元二十五年令

[25]

。有的

學者認爲其中可能有中晚唐的令文,甚至是建中令

[26]

,但總體來說,中晚唐對開元二十五年令有所修訂是沒問題的,但并沒有取代《開元二十五年令》這部法典。

再回到前文的闡述,我們要討論的殘片文字,正與《唐令拾遺》所復原的《開元二十五年令》有著極高的對應關係。在這一基本認識的基礎之上,我們再來看旅博所存三條唐令文字的年代問題。

(一)唐戶令復原一四“聽養”條

戶令第14條的文字,仁井田陞《唐令拾遺》及池田溫等《唐令拾遺補》據《唐律疏議》等,只復原開元二十五年令的“

諸無子者,聽養同宗於

昭穆相當者,申官附籍。

”目前所見史料中能與旅博殘文全部吻合的,就是《名公書判清明集》卷八户婚門立繼類“已立昭穆相當人而同宗妄訴(翁浩堂)”條:“謹按令曰:諸無子孫,聽養同宗昭穆相當者爲子孫。又曰:其欲繼絶,而得絶家近親尊長命繼者,聽之。又曰,夫亡妻在,從其妻。”

[27]

按,《明公書判清明集》有殘宋本存於日本靜嘉堂文庫,只保存戶婚門的文字,有南宋理宗景定辛酉歲(1261年)序。此段文字,見於宋本《清明集》

[28]

。中国社科科学院历史研究所宋辽金元史研究室的先生們在北京圖書館(今國家圖書館)和上海圖書館找到明刻本,有張四維隆慶己巳(1569年)序,於是以明本爲底本,用宋本補充,於1987年整理出版標點本,上述引文即出自該標點本。陳智超先生曾仔細對照宋本、明本的存佚情況

[29]

,上引判文,兩本均在。

《清明集》保存的令文出自翁浩堂的書判。浩堂名甫,字景山,理宗寶慶二年(1226)進士,曾任知處州、浙西轉運使,書判地點均在江南東路

[30]

。從時間上推斷,翁甫所據之令,當爲理宗時編定的《慶元令》。按宋令的編纂譜系前人已經做過梳理,大體來說,北宋時期,不論太宗時所編《淳化令》,還是仁宗天聖七年(1029)所頒《天聖令》,基本上都是依據唐開元二十五年令而來,由於《天聖令》殘本的發現,我們得知其中包括據唐令調整改訂的宋令和宋代已不行用但仍附錄的唐令原文,可以說基本上都是來源於開元二十五年令。但自神宗元豊七年(1084)制定《元豊令》後,篇目從30卷增至50卷,內容也有改變,形成與唐令不同的系統,這一編纂系統由以後的《元符令》、《政和令》、《紹興令》、《乾道令》、《淳熙令》、《慶元令》、《淳祐令》繼承下來。目前我們可以從《慶元條法事類》中看到相當一部分《慶元令》的文字,與《天聖令》有許多不同點

[31]

。從一般情形來說,翁甫所引宋令的文字,不能直接看作是開元二十五年令了。

但是,《宋會要輯稿》禮三六之一六載相關事例:“紹聖元年(1094)十二月五日,尙書省言:‘元祐七年(1092)南郊赦書節文:“今後戶絕之家,近親不爲依條立繼者,官爲施行。”今戶絕家許近親尊長命繼,已有著令,卽不當官爲施行。’從之。”

[32]

說明至少在北宋哲宗紹聖元年時,“戶絕家許近親尊長命繼,已有著令’”。那麼這個著令或當來自《元豊令》,也可能是《元豊令》的新制。但是,旅博殘片出自吐魯番,因爲唐末五代的戰亂,以及宋初統治版圖的萎縮,完全不存在《元豊令》通行於吐魯番地區的高昌回鶻政權的可能性,而只能是唐代法令殘片的遺存,因此可以推知,“戶絕家許近親尊長命繼”這條令文,其祖本也應當是從《元豊令》到《天聖令》,並有可能可以進一步往前追溯到唐《開元二十五年令》、《唐開元七年令》、《唐開元三年令》、《永徽令》等。

(二)唐戶令復原一五“析戶”條

第15條殘文復原後的文字和白居易《白氏六帖事類集》所引文字,除個別文字《白氏六帖》傳抄有誤外,幾乎完全一樣。從白居易(772—846)生活的時代來看,當時的令只能是開元二十五年令。這段文字,《通典》只是摘引,因爲這裡是說“諸子孫繼絶應析户者,非年十八以上不得析”,後面提到在“其年十七已下命繼者”的情況時,需要“於本生籍內注云年十八”,才能析戶。換句話說,也是要在年十八的情形下才能析戶。《通典》爲了省文,所以略去了這種情況。《通典》前後兩句都和《白氏六帖》相同,而這些文字《通典》明確提示爲開元二十五年令。因此,《白氏六帖》的整條文字以及旅博殘片,可以確定其可見於《開元二十五年令》戶令的文中。

《通典》是具有權威性的

政

書,出自宰相杜佑之手,記載天寶之前的典章制度,成書於元和之前,其記載倍受後人信賴。《白氏六帖》是私家著述,主要爲詩文創作提供方便。兩相比較,前人更相信《通典》。過去學者見到《通典》引唐令特別標出開元二十五年令,就以爲後面的文字應當就是唐令的原樣。現在有了這個殘片,加上《白氏六帖》的印證,可以確認《通典》引唐令有時是部分摘引,我們不能因爲《通典》沒有抄錄齊全,就認爲開元二十五年令也沒有相應的文字。

戴建國先生曾列舉出《通典》所載唐令與宋《天聖令》所附唐開元二十五年令不盡相同之處,如(1)《通典》卷六《賦役下》:“諸課役,每年計帳至尚書省,度支配來年事。”《天聖令·賦役令》附唐令第1條作:“諸課,每年計帳至,戶部具錄色目,牒度支支配來年事……”(2)《通典》卷二《田制下》所載開元二十五年令沒有《天聖令·田令》附唐令第5條所載職事官永業田規定的“六品、七品各二頃五十畝,八品、九品各二頃”這一段文字。(3)《通典》卷四十《職官》所載官品無《天聖令·雜令》附唐令第8條的“漕史”。(4)《通典》把太史局曆生列爲“流外七品”,而《天聖令·雜令》附唐令第8條列爲“流外長上”

[33]

。他認爲這或許是《

天聖令

》所本唐令可能在後唐行用時被局部修改過,也有可能是《通典》傳抄刻寫之誤造成的

[34]

。其實,從我們討論的《戶令》第15條來看,《通典》在傳抄唐令原文時,可能有故意的省略。試想當時令文俱在,杜佑不需要把所有令文都原原本本抄到《通典》裏去。

綜上可知,至少在《開元二十五年令》中,此戶令“析戶”條內容應該大致是如此模樣。

(三)唐戶令復原一六“爲戶”條

上節已經指出,這一條仁井田氏是據《通典》卷七《食貨七》“丁中”復原的,原文其實是第15、16條連續抄錄的:“按開元二十五年《戶令》云:‘諸以子孫繼絕應析戶者,非年十八以上不得析。即所繼處有母在,雖小亦聽析出。諸户欲析出口爲户及首附口爲户者,非成丁皆不合析。應分者,不用此令。’”

[35]

上面討論第15條時,我們已經據《白氏六帖》保留的全文,指出《通典》引令文有省略現象。這裡引第16條文字,恐怕也有省略。我們從日本《養老令》、《令義解》、《令集解》保存的與唐令文字相應的地方,有“非成中男及寡妻妾者,並不合析”,可見有“寡妻妾”,只是與“非成丁”者一起,合稱爲“非成中男及寡妻妾者”。旅博殘片爲我們保留了令文原文形式。

《大寶令》是日本大寶

元年(701)由藤原不比等根據唐《永徽令》編纂而成的十一卷本日本法典,其注釋書有“古記”,今整本已不傳,僅可見部分引文。《養老令》根據《開元三年(715)令》以及《大寶令》制定於養老二年(718)或養老五年(721),於天平勝寶九歲(757)五月在藤原仲麻呂主導下確定並施行

[36]

。其注釋書有“令釋”、“跡記”、“穴記”、“義解”等,連同“古記”一起,可見於《令集解》。《令集解》是868年左右學者惟宗直本在綜合參考以上眾多資料的基礎上撰寫的私家注釋書。由上可知,《令集解》所有令文均來自《養老令》,又一定程度上體現著《大寶令》。對於《大寶令》、《養老令》的來源問題,日本學界基本將其定義爲分別祖本於《永徽令》和《開元三年令》

[37]

。這樣看來,保存在《養老令》中的第16條“寡妻妾”的內容,很可能也存在於《開元三年令》以及《開元二十五年令》之中。只不過由於《大寶令》中“寡妻妾”爲“寡婦”,所以或許可以認爲旅博藏殘戶令應該不屬於《永徽令》。

綜上所述,討論中所涉及的旅博本最爲重要的主幹內容,大體上都見於《唐令拾遺》(及《拾遺補》)復原本和《養老令》本。在此列後兩種文本內容如下(帶灰色底色的文字可見於旅博殘卷):

《唐令拾遺》及《唐令拾遺補》卷九《戶令》復原:

一四【開二五】

諸無子

者,聽養同宗於昭

穆相當者。……申官附籍。

(據《唐戶婚律》卷十二、《文獻通考》卷十一)

[38]

一五【開二五】

諸以子孫繼絶

應析户者,

非年十八已上,不得析,其年十

七

已下命繼者

,但於本生籍內注云年

十八,然聽。

即所繼處

有母在者,

雖小亦聽析出。

(據《通典·食貨七·丁中》、《文獻通考·戶口考一·歷代戶口丁中賦役》,及《白氏六帖事類集》卷二二,《白孔六帖》卷七六)

[39]

一六【開二五】

諸户欲析出口

爲户,及首

附口爲户者,非成丁,皆不合析,

應分者,不用此令。

(據前列《通典》、《文獻通考》)

[40]

日本《養老令》戶令:

12 凡

無子

者,聽養四等以上親於昭穆合

者,即經本屬除附。

13 凡

戶

內

欲析出口

爲戶者,非成中男及寡

妻妾

並

不

合析。應分者,不用此令。

[41]

仁井田陞《唐令拾遺》復原案中將此處三條對應令文均定爲《開元二十五年令》,而旅博藏殘文在與《拾遺》復原條文主旨相合、先後次序一致的同時,於第一條和第三條令文又分別有所增衍,第一條因爲有省略號的存在,並不相悖,第三條多出來的“寡妻妾”雖不見於《拾遺》復原,卻見於《養老令》戶令的對應令文。

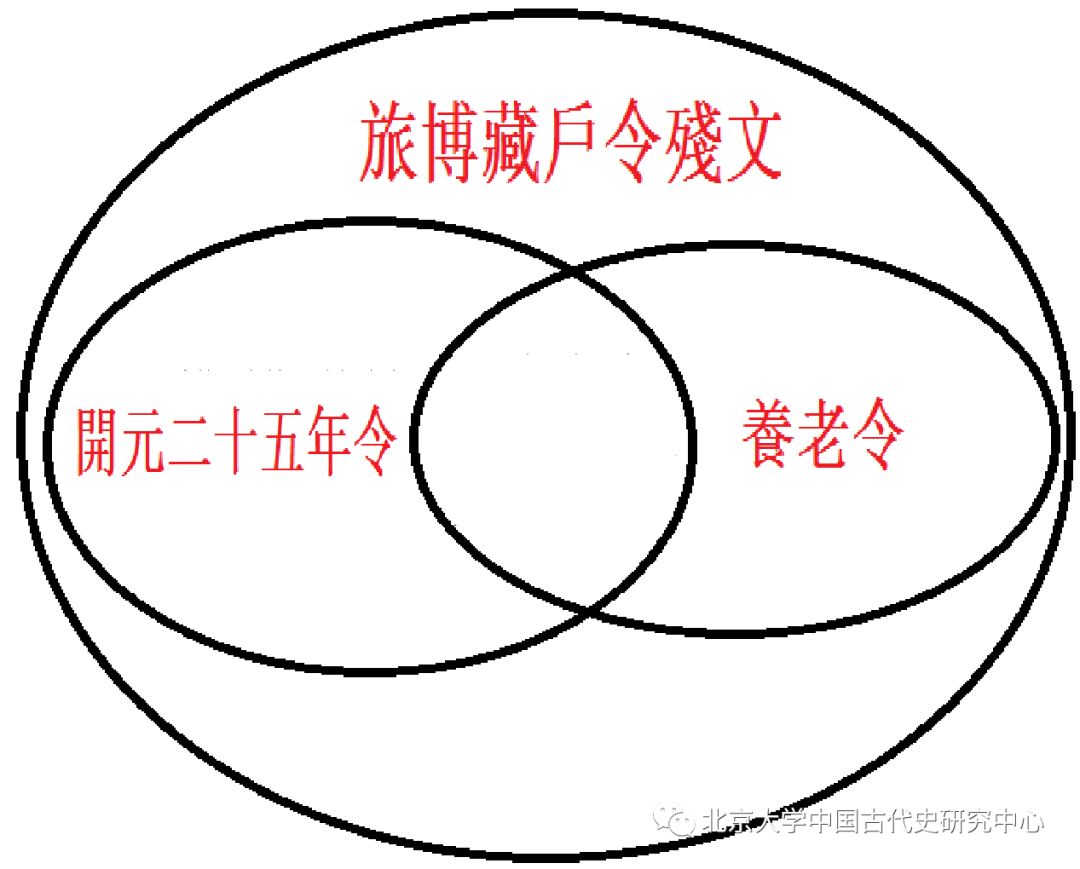

對比旅博藏唐戶令殘文、仁井田復原《開元二十五年令》、體現《開元三年令》的《養老令》這三種文本來看,旅博本的內容不僅囊括了後兩者的內容,還多出了“家近親尊”等內容規定(參圖二)。考慮到后兩者本身都具有修改自其以前的令文的因襲性,可以推斷,此旅博本很可能是開元二十五年令及日本《養老令》的母本。再考慮到吐魯番地區歸屬中原統治的時期,以及《養老令》的“寡妻妾”一詞是在《大寶令》“寡婦”一詞的基礎上參照《開元三年令》修改而來,可知旅博殘片應當就是《開元三年令》戶令殘文。

圖二 三種令文之所屬關係圖

三、旅博

唐令寫本的

性質

此前所見唐令原本,有敦煌發現的《永徽東宮諸府職員令殘卷》(

P.4634+P.4634C2+P.4634C1+S.1880+S.3375+S.11446

)、《开元公式令残卷》(

P.2819

)、《台省職員令》和《祠令》殘卷抄本(

Дx.3558

),後兩篇是類抄性質,而前兩篇分屬“職員令”和“公式令”。

《永徽東宮諸府職員令》背面紙縫處鈐有“涼州都督府之印”,結合卷尾的題記,我們知道是沙州吏人到涼州都督府抄寫的文本

[42]

,當時律令格式甚至開元道藏都是經過十道首府轉抄給各州的

[43]

。作爲《職員令》,其書寫格式有其特殊性。首先單列一行頂格書寫職員單位,然後另起一行頂格書寫該單位下所屬職員名稱及其人數。所有職員名稱及其人數均按照官位高低順序書寫,並在每一條的後面附加雙行小注解說該職員的執掌,有所屬單位不同,但是職員名稱相同而且職責相同的,省略重複加注。

《开元公式令》紙縫背各鈐有一方“涼州都督府之印”

[44]

,說明也是從涼州轉抄而來,其形式是按照官文書的格式抄寫,與一般以“諸”字開頭的令文格式不同。

因此,旅順博物館藏唐戶令殘片以“諸”字,在每一條內容結束之後,另起一行頂格書寫。這些從已有的格、式或其他官文書中也有所見,但旅博殘片提供了令的寫法。因爲旅博戶令殘文存字不多,未見雙行小注。據《東宮諸府職員令》,令文以卷爲單位書寫,每卷後可能有抄寫題記。

從書法的角度來看,《東宮諸府職員令》和《開元公式令》的書法極爲工整精美,一絲不苟,鈐有官印,是正式的官府定本。旅博此卷的書法稱不上有多麼精美,格式也不見得有多麼謹嚴,因此這件西州的寫本,或許並非從涼州抄來的正本,而是再次轉抄的地官文本。儘管如此,雖然其書法水平不夠高,但筆畫書寫認真,字架結構規整,仍爲官府書吏按照書法精美的唐令正本抄錄而來,用於當地官府行政部門。無論如何,我們今天看到了《開元二十五年令》的原始面貌,這一點實際上是非常珍貴。明抄本《天聖令》中雖然保存了不少開元二十五年令的文字,但格式畢竟已不是唐人寫本的原樣。

結 語

作爲律令的重要組成部分,戶令與田令、賦役令一樣是規定民政的大綱

[45]

,在晉令以降、唐宋令文中始終存在,且篇名一致,不曾有變。以律令格式爲標誌的律令體制是古代東亞的共通統治形式,歷來受到研究者們的矚目。自2008年戴建國發現天一閣藏《天聖令》文本以來,關於唐宋律令的研究更是進入了高峰時期。我們在旅博所藏大谷文書中發現了一片唐戶令殘片,在對文本的復原補全基礎上,進一

步確定其年代爲開元三年戶令,在此過程中,對日本《大寶令》、《養老令》、唐《開元二十五年令》甚至宋代各法承襲接受《永徽令》、《開元三年令》等早期令文的表現有了一定的發現,也進一步猜測到了一點關於當時社會狀況以及發展的變遷。雖然

LM20-1453-13-04

殘存文字較少,但在整理補全其文本內容的同時,這三條殘文也對我們復原唐令、考察日令在取捨唐令時的思考,都提供了很好的材料。對於唐代的戶口繼承關係、戶籍管理政策等研究、唐令復原研究,以及對日本令與唐令的關係的研究,也都具有十分重要的參考價值。

(本文爲旅順博物館、中國人民大學國學院、北京大學中國古代史研究中心合作的“旅順博物館藏新疆出土漢文文書的整理與研究”項目[即“教育部人文社會科學重點研究基地北京大學中國古代史研究中心重大項目”]成果之一。論文寫作過程中獲同項目諸位老師和學長的多方幫助,在此表示誠摯感謝。本文成稿之時,筆者正留學於東京大學日本史研究室,故亦曾得大津透老師、吉永匡史老師、神戶航介博士生等多位專家諸多提點,在此一併致謝。)

[1]