按:近日,英国社会举行了庆祝英国女王伊丽莎白二世登基

70

周年的庆典。

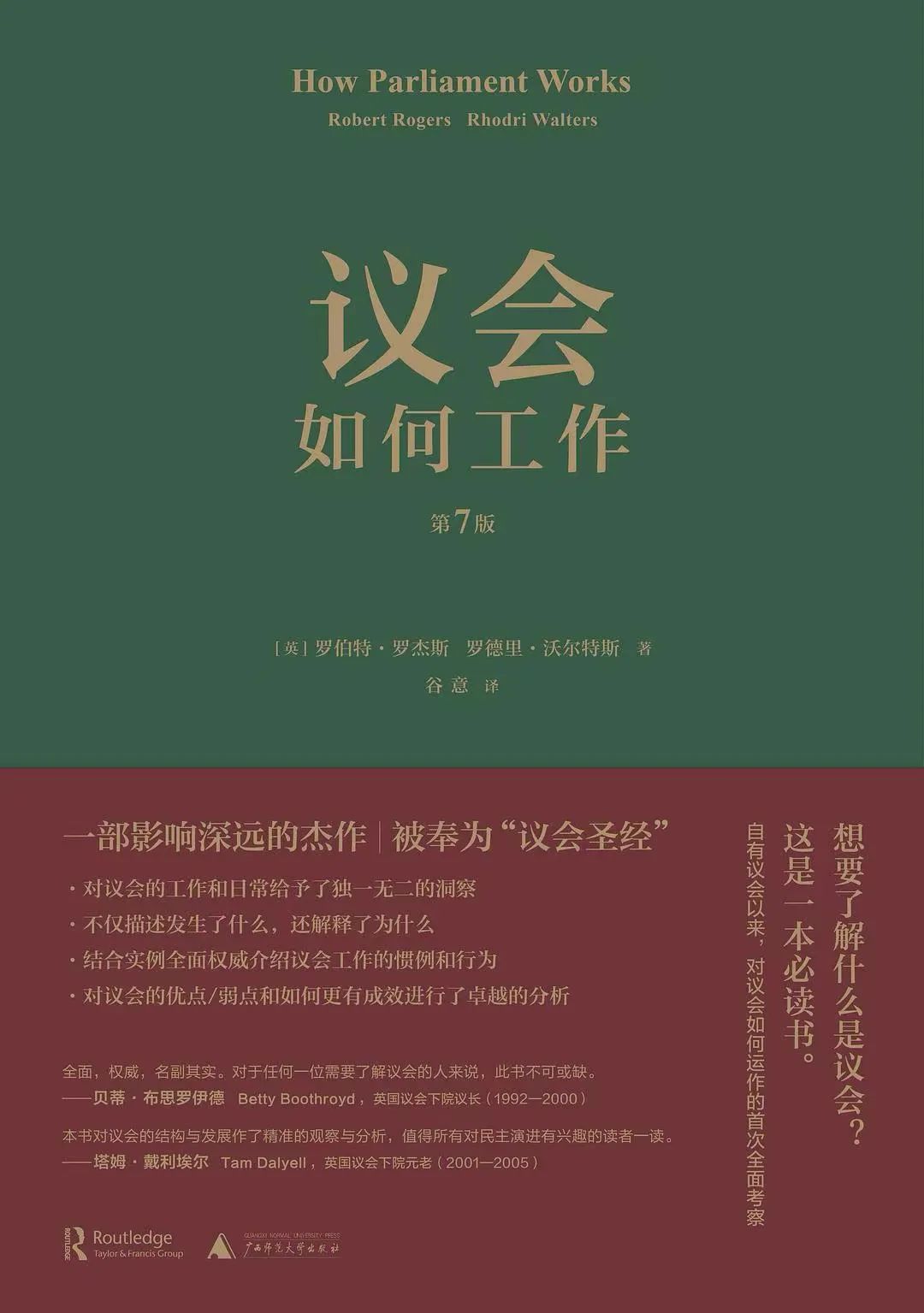

本文选自罗伯特·罗杰斯、罗德里·沃尔特斯《议会如何工作》(第七版),谷意 译,广西师范大学出版社,

2017

年版,第

49-52

页。

人们很容易以为议会只由上下两院组成,其实

君主也是议会制度的一部分。

事实上,每一部议会立法(

Act of Parliament

)的前言都提醒我们,一项法案(

bill

)如果要成为法律(

law

),在两院的认可之外,也要得到女王的允准:

谨依女王之至上尊荣与权威,并受神职与世俗上议员、下议员之建言与同意,颁布本法如下……

女王之名,在议会的程序中反复出现。法案必须受到御准(

Royal Assent

);一项法案当其影响君主特权(

Royal Prerogative

)或女王的个人利益,必须女王表示同意才能获得通过;任何要花费纳税人的钱的法案,必须取得女王的荐言;政府立法规划,从会期开幕当天的女王演讲开始起算;许多正式提交两院的文件,上面都写有“按女王陛下的手谕”;枢密院君令(

Orders in Council

)——一种授权立法的类别——是以女王之名做成;英国政府是“女王陛下的政府”;大臣则是“王国政府大臣”。

这些术语若是用在中世纪专制君王和其羽翼未丰的议会,感觉似乎比较恰当。

然而在这

21

世纪的初期,这些话语已经是全然象征性的了。

法案确实得经女王同意——方式是一次签署数项当时通过的法案,而非逐一签署——但她没有实际上的否决权。

上一次拒绝签署御准,还是安妮女王在

1707

至

1708

年间作出,

针对一项为解决苏格兰民兵问题的法案。在那之后的几个世纪,英国的君主们日渐远离政治事务。

超越政治

:

政治中立

传统上都会说女王是“超越政治”的,或者一如沃尔特·白芝浩针对王权及维多利亚女王所说的话:“

神秘是其生命所在。我们切不可将魔法暴露于阳光下,也切不可将女王拖人政治争斗,否则她将不再受到任何参战者崇敬

;

她将只不过是众多争斗者中的一员

。”白芝浩的《英国宪法》出版已经

150

年过去,

女王的政治中立性,依然具有宪制上的重要性

:一方面,大部分的人都不能接受将君主等同于某个政党(就算是自己所支持的政党);另一方面,女王可能得完成一项极为关键的宪制任务:决定由谁在大选后组建政府。

挑选首相

正常情况下,这项任务非常简单。

大选日后的隔天,女王会召唤取得下院最多席位——因而可以掌控下院、完成政务——的政党的党魁到白金汉宫来,邀请其担任首相组建政府,

也即任命内阁成员和其他大臣,并且肩负起治理国家的责任。

同样,若是发生现任首相辞职,就如

1976

年的哈罗德·威尔逊或

1990

年的玛格丽特·撒切尔在失去党内信任后所做的,君主的任务也很简单。执政党会依自身党章挑选新的领导人

——

只要该党在下院依然保持多数

——

女王将邀请新党魁组建政府。

悬浮议会

(

hung parliament

)

然而,若是大选后出现悬浮议会,亦即没有任何政党在议会中取得多数优势,此时女王的任务可能就变得比较棘手。当最终的席次确定之后,政党之间多半会先进行密切协商,探寻彼此之间有多大共识,以组成联合政府(大臣出自两个以上的政党)或者由一党支持另一党执政。

当保守党在

1974

年

2

月的大选中失去多数优势后,爱德华·希斯就曾试图通过协商取得自由党的支持,以期能继续执政。当情况明白显示他的努力不可能成功后,女王转而邀请哈罗德·威尔逊组成少数政府,一直苦心经营到同年

10

月大选威尔逊以

3

席的微弱优势取得压倒多数为止。

2010

年

5

月戴维·卡梅伦领导的保守党为最大党,但要达到压倒多数还差

20

席(

306

席对工党的

258

席)。不过,保守党和自由民主党在

5

月

7

日到

12

日间商定联合执政协议,意味着联合政府拥有压倒多数,女王的任务便很轻松。

对君主来说,更困难的是大选后下院三党分立,且彼此之间少有交集。假如一开始受邀组政的党魁,很快出现无法维持政局安稳的现象——例如没办法让女王演讲中提出的立法规划顺利获得通过——女王可能会改邀别的政党领导人重组政府。

这个程序应该延续多久见仁见智。一方面论者认为,人民既然已经用选票说话,此时应该由政治人物去协商出一个有建设性的办法来。如此短的时间内硬是举行另一次投票,无异于叫疲惫不堪的全国选民再来一次大选,还无法保证选举结果会有什么不同。另一方则称,政府的施政不能停摆,再大选一次,比起让政党去争吵冲突、讨价还价几个月,说不定更为可取。

遇到这些情况,君主的政治中立性至关重要。在其他人大可只关心政党利益的时候,她必须只考虑全体国民的利益。这种做法并非绝无风险:

1975

年,澳大利亚总督以议会无法就预算问题达成共识以及行政事务延宕不前为由免除总理职务,这样的举动无疑给主张共和政体的人士火上加油。相反,在对联合政府已习以为常的比利时,国王于