千人之诺诺,不如一士之谔谔。

苏东斌在担任广东省和深圳市政协常委、民盟深圳市委副主委期间,积极参政议政,敢于直抒己见,给人留下深刻印象。

他创办《建议活页》,供领导决策参考:

“冲破

‘

人身依附’

”

“确认‘人才流动

’

”

“没有廉洁官员,哪来廉洁城市

”

“不能把转型时期的过渡形式当作改革的目标模式

”

……

在这些精炼的阐述中饱含着学者参政议政的勇气、经邦济世的情怀。

▲

苏东斌创办《建议活页》

“三言两语、一家之言、理论色彩、内部争鸣”

02

「

中国经济特区理论研究的开拓者

」

经济特区

研究以及市场经济理论前沿是苏东斌一直关注的重点

。

他撰写

了大量关于特区发展的学术论文,出版了《中国经济特区的前沿专题》、《中国经济特区导论》,

成为经济特区研究领域的重要学术著作,推动了经济特区与中国道路的研究,是中国经济特区理论研究的开拓者。

他还

主编了《中国经济特区史略》和《曾经沧海:深圳经济体制创新考察》。

在这些论著中,苏东斌有力驳斥了

“有计划的商品经济论”:

“严格地讲,商品经济是不能计划的,如果仅指国家宏观调节,那么现代经济都具有这功能。”

在这里,

他

以否定思维的方式表达了中国经济改革

的方向绝不是

“有计划的商品经济”。

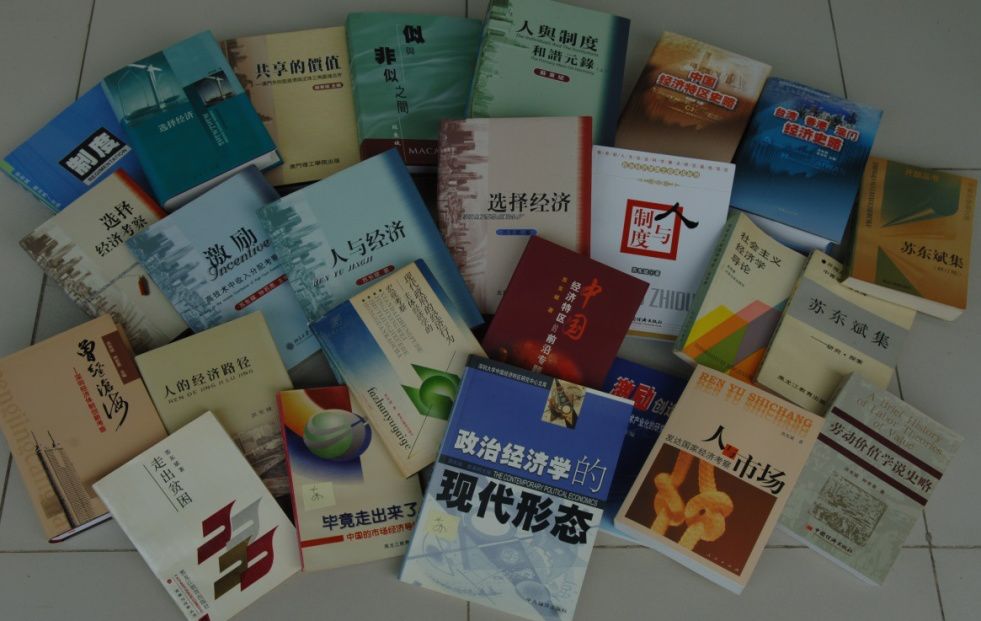

▲

深圳大学中国经济特区研究中心的部分导师与

第一、二届硕士研究生。左四为苏东斌。

同其他经济学家不同,苏东斌特别强调社会主义市场绝不可缺少劳动力市场,这足以显示出苏东斌内心深处的中国市场化改革信仰。

特别需要指出的是苏东斌后来的

“改革”、“开放”一元论。

1992年,苏东斌多次重申他这个著名的论断:

“从根本讲,‘改革’就是要把计划经济体制改为市场经济体制,而‘开放’也不过是市场经济的延伸罢了。”

杨龙芳教授在《

经济学家苏东斌的思想贡献

》一文中分析:

基于这个根本结论,苏东斌全面地探讨了经济特区存在的根本原因、时代使命、现实基础、发展要义、成功因素、历史性贡献、深层动力等重大理论问题。

▲

苏东斌与深圳大学中国经济特区研究中心

政治经济学专业第三届硕士研究生。

苏东斌在解释和分析中赋予经济特

区以自由的要义,他在《中国经济特区导论》的序言中就深圳未来建设一个什么样的国际性现代化大都市时谈到:

我们必须借鉴英美在城市化进程中的经验,对城市与自然环境的冲突,城市与道德文化的冲突,城市与阶级阶层的冲突及政府与市民的冲突等‘城市病’给予充分的社会预警。

但是,毋容置疑的是,真正的幸福只能存在于法治社会的大环境中……

这也许就是“君自故乡来,应知故乡事”吧!

苏东斌于

2010年出版的《中国经济特区导论》(商务印书馆),总结了中国经济特区的历史性贡献。

其中概述篇《中国经济特区的时代使命》,开创性地提出“经济特区与中国道路”的理念,指出中国经济特区的创建与发展是在探索一条中国由普遍贫穷走向现代化的道路。

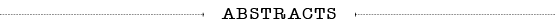

▲

苏东斌一生潜心研究学问,

出版了

28部具有较大学术影响与价值的学术著作

。

在这本被列入纪念中国经济特区成立

30周年系列丛书的著作中,苏东斌回顾和研究了经济特区30年发展历程,从

“改革”、“发展”、“精神”这三个层面来考察中国经济特区的历史性贡献。

▌

从对

“改革”的贡献来看

中国经济特区的贡献是,探索到一个从计划经济体制走向市场经济体制的转型模式,为经济社会发展提供了制度性上的基础和保障

;

▌

从对

“发展”的贡献来看

中国经济特区寻找到从区域性一般城市走向现代化、国际化的全国重要的中心城市的发展道路,这条道路,达到了从普遍贫穷走向共同富裕的根本目标

;

▌

从对

“精神”的贡献来看

中国经济特区的

创新精神不仅为中国内地城市的发展贡献了一种敢闯敢冒的精神和意识,而且集中反映在思想解放和由此引发的结构调整与升级上。

▲

2009年,苏东斌在深圳大学作新中国经济六十年主题演讲。

△

苏东斌是深圳大学理论经济学学科的奠基人和领军人物。

自

1996年起他带领深圳大学理论经济学团队成功演奏了学科建设“三步曲”:

• 1996年创建政治经济学硕士点;

•

2006年创建政治经济学博士点;

•

2010年取得理论经济学一级学科博士点,这个博士点至今依然是深圳大学第一个,也是唯一的文科博士点。

▲