张居正的中兴从一场宫斗开始

明帝国从万历元年(1573)到崇祯帝上吊的崇祯十七年(1644),短短的七十二年,明朝从霞光满天的中兴,很快就走向了天崩地裂的覆亡。

由张居正主政而带来大明朝十年的黄金时期,开启于一场残酷的宫廷权力斗争。

张居正变法,这场后世看上去很美的历史事件,而在实际演进过程中,充满着密室阴谋、排斥异己、陷害政敌等等种种丑恶的东西,这才是中国传统政治的真实面目。

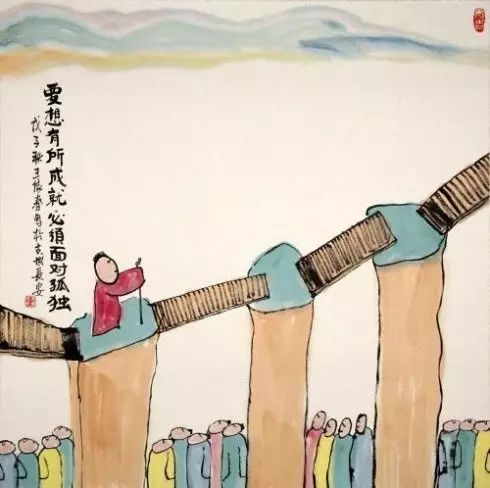

因为在皇权政治的权力场中,道德是很苍白的,玩弄权术、掌握权力是一个政治家必修的功课,不如此所有济世救民的远大抱负只能是空中楼阁。

要以不光明的、甚至厚黑的手段,去建立光明的、伟大的事业,这是那个时代政治家的宿命,他们无可选择。

一个政治家要走到权力金字塔的顶端,是多么的不容易。一般他要经过过关斩将、淘汰率极高的三级跳:府试加院试取得生员资格;乡试取得举人资格;再赴公车通过会试和殿试取得进士资格,这才算是“释褐”,脱掉平民的衣服换上官袍,开始在波涛汹涌、暗礁密布的宦海中沉浮,时时都可能触礁翻船,时时都可能被鲨鱼吃掉。

熬到最后能够进入高层的,那都是些在官场这个八卦炉里修炼到极高段位的牛人。他们要学会等待、忍耐,学会伪装、掩饰,学会合纵连横,拉一派打一派;学会伺机出击,一剑封喉。

高拱是这样的高手。

张居正更是这样的高手。

高拱,字肃卿,河南新郑人。《明史》说他“才略自许,负气凌人。”属于那种牛皮烘烘的人,做他的同僚或下属,基本上会觉得不太舒服。

他是张居正的前辈,曾经他做国子监祭酒时(最高学府的校长,正四品),张居正在他手下做司业,隆庆帝还是裕王时,两人都是裕王府邸的讲官。应当是彼此熟悉,知根知底。

张居正,字叔大,湖北江陵人。《明史》说他“

勇敢任事,豪杰自许

”,和高拱一样属于那种敢为天下先、性格刚硬而才能出众的政治强人,然而他

“然深沉有城府,莫能测也。”

这点高拱所不能及,高手过招,一点差别就会决定胜负,高拱和张居正相比,落败就在他不够“深沉”的性格上。

张居正自小便以神童著称,十六岁中举人,二十三岁中进士,可谓少年得志。此后在翰林院等地方坐了近二十年的冷板凳。直到嘉靖宾天,隆庆即位,为隆庆即位前充当过讲官的高拱、张居正等藩邸旧人,全部成为淮南鸡犬,跟着主人扶摇直上,进入权力核心层。顺理成章入阁,但高拱因资历排名在前面,是内阁首辅。

隆庆六年即1572年五月,正当盛年的隆庆帝一病不起,遽然崩驾。即位的万历帝只是个虚岁十岁的小孩,先帝遗诏命高拱、张居正、高仪三位旧臣做顾命大臣,一起辅佐小皇帝。受先帝顾命是一种莫大的荣耀,也担负极大的责任。

据有些史料记载,当时忝列三位大臣之后身受顾命的,还有从小照顾万历帝的“大伴”、司礼监掌印大太监冯保。但这一说法,很多史家怀疑,认为是张居正和冯保合计弄出来的伪诏,尤其是当时的首辅高拱,认为国朝无太监顾命的先例,他和冯保早有过节。文渊阁大学士高仪,性格仁厚而本分,他是被高拱举荐入阁的,但秉承的是明哲保身之术。

如此局势很明朗,内阁中两大顾命大臣高拱、张居正好似火星碰地球,都是要自己说了算,不甘为人下的主,一山不容二虎,他们的冲突是必然的。在万历帝登基前,两人已有矛盾,高拱报复了张居正的恩师、致仕在家的前首辅徐阶,而且对张居正和大太监冯保关系亲密很是痛恨。

结交宫中太监,是明朝对大臣的一条禁令,皇帝担心内外大臣勾结,左右朝局。但官场上的事情,说归说,做归做,尤其在太监专权的明朝,没有内应,外廷大臣将举步维艰,因为大太监掌握有关皇帝的一切信息,他们和皇帝朝夕相处。万历帝的父亲隆庆刚当皇帝时,张居正早就看好照顾太子起居的冯保,百般结交。——这个道理很简单,太子登基,陪伴他度过童年时代的太监一定会受到重用。

而高拱正相反,他要千方百计遏制冯保的权势。应当说,高拱这样做,更符合开国皇帝朱元璋的教导,不许太监干政,是真正的为大明朝考虑。但当时,大明已建国两百余年,太监干政成为惯例,明智的选择应当是尊重现实。

隆庆帝在位时,冯保已经是宫内太监的二把手——司礼监秉笔太监提督东厂,也就是说他掌握了令百官十分恐惧的特务机构——东厂,东厂是皇帝私人武装,可以不通过朝廷的司法机构刑部,不受都察院和大理寺的监督,自行侦缉、逮捕、关押人犯,到后来都能左右审判了。

恰逢宫内太监最高职位司礼监掌印太监空缺,冯保作为二把手,本可以顺理成章的升任,但高拱担心他难以控制,向皇帝推荐了另一位太监陈洪担任此职,而陈洪能力实在太差,不久罢职。高拱干脆将冯保得罪到底,又绕过冯保推荐了另一人孟冲,可想而知,冯保能不对高拱恨之入骨?

隆庆帝崩驾前,冯保走通了两宫太后的路子,让隆庆帝下诏驱逐掌印太监孟冲,以冯保代之。因此万历一登基,内阁两大臣高拱、张居正,加上内廷第一大太监冯保成为左右大明政局的三驾马车。

三足鼎立犹如曹、孙、刘三股政治势力,高拱好比曹操,因为他是首辅,说话最有分量,而张居正和冯保好比刘备、孙权,和高拱没法单打独斗,但两人联合起来,力量的天平就向张、冯这边倾斜了。张居正早就和冯保暗通款曲,两人的联合几乎是水到渠成、一拍即合。

明朝在洪武帝朱元璋手里,已经废掉了宰相的设置,六部直接向皇帝负责,内阁学士只是备皇帝咨询的顾问人员。到了中后期,内阁权力越来越大,大学士成为了无名而有其实得宰相。

内阁学士最重要的权力就是票拟,即替皇帝起草有关军国大事的文书,无意外情况,大学士所拟票皇帝一般照准,因此等于最初的决策由内阁出;大学士所拟的票到了内宫,由皇帝身边的掌印太监批红,即替皇帝批准草案。

这就相当于唐代的中书省草诏,门下省审核,没有手握批红大权的大太监配合,内阁大学士很难有什么作为。因此与“外相”内阁大学士相对应,内廷司礼监掌印大太监被称为“内相”。

如果冯保这个大太监偏向于张居正,高拱必定势单。对这样的局势,高拱也早默察在心,隆庆帝病重时,双方已经暗中来个回合,相互侦查火力,首先是张居正的亲信唆使户科给事中曹仲平上疏弹劾高拱。

给事中是监察六部九卿的,和监察十三行省、两都的御使合称“言官”,专门给官员找毛病的。这本来是一种很好的制度设计,可到了明朝后期,一些言官基本上沦落成皇帝或者权臣的枪手,说让咬谁就咬谁,说咬几口就几口。

曹给谏的上疏中列举高拱十大不忠。“不忠”是帝制时代能给政敌扣上的最大帽子。可快死的隆庆帝不想自己见列祖列宗前朝局动荡,他还得让首辅高拱在非常时期稳定局势,所以他很生气,要求处罚这个乱咬的监察官员,张居正和冯保当然要保护为自己打头阵的先锋,便做了手脚把曹给谏调到京外,异地做官。

高拱也不示弱,你能找到言官当枪手,难道我就找不到?因为他知道关键时刻皇上离不开自己,一方面上疏要求退休,反守为攻;另一方面授意御史张集上疏攻击张居正和冯保,举太监赵高杀李斯引来秦朝亡国之祸,嘉靖朝大奸臣严嵩勾结太监害死夏言等典故。拿历史说事,中国士人的传统,其所指者谁,昭然若揭。

扣帽子、抓辫子是那个时代政治斗争中最重要的技艺之一,张居正何等聪明的人,一眼就看出这个典故的破绽,说这厮如何把圣上比喻成秦二世?——这一击简直无可抵抗,而冯保作内应,放出风来,说万岁爷爷因为被比喻成秦二世,非常生气。这一下,把上书的张集吓了个半死。

张居正的聪明就在于他并不想简单地报复,去处罚被高拱指使的抢手,而是吓唬攻击自己和冯保的言官,制造一种气氛,让人不给步张集的后尘。

这场风波过后,新皇帝登基,朝局基本稳定,高拱和张居正也到了摊牌的时候。高拱首先发起攻击,要求扩大内阁权力,削弱司礼监的作用,同时,和自己推荐的高仪商量,决定用“两高”同盟来和“张冯”同盟对阵,可高仪看出这场斗争的极大风险,不敢趟这池超级浑水,对高拱说,先生说的不错,所说的都是大丈夫该做的事情。但祸福难以预料,我固然不赞成先生这样做,但也不敢阻止先生。

高拱决定先下手为强,孤身出击,草拟一道奏折,建议采取五项措施,限制司礼监的权力,扩大内阁的权力,并且通报给张居正。——同是辅臣,这是必须的程序,抑制宦官是个政治正确的命题,张居正没理由反对,还当面夸赞高拱此举将建不世之功勋。可一转身,马上派人向冯保通风报信,商量对策。

高拱的奏折递上去后,得到的回答是:照先朝的既定方针办。这就是委婉地否决高拱的建议。高拱不甘心,干脆图穷而匕首现,授意一帮言官,明确攻击冯保有“四逆六罪”、“三大奸”,要求将冯逮捕公审治罪。