【特别提示】本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券海外研究团队编写,仅面向光大证券客户中专业投资者客户,用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户,请勿订阅或使用本订阅号中的任何信息。

科技出行,蔚然成风 ——“绿色智行”之汽车自动驾驶产业链深度报告(一):

倪昱婧/邵将/

付天姿/刘凯/姜国平/王威/秦波

【文章摘要】

华为正式进军汽车自动驾驶领域;在引爆市场关注度的同时,也将带动国内自动驾驶系统稳步推进。2020全球电动车渗透率仅约4.6%(IEA),当前量产车型自动驾驶系统尚处于L2/L2+级。结合“十四五”规划和2035年远景目标纲要,我们预计汽车下阶段发展重心将紧密围绕绿色+智能两大核心主题。长期坚定看好国内各行业龙头切入产业链,引领基于中国场景的自动驾驶系统迭代升级。

◆软件/算法、激光雷达、以及芯片/域控制器为产业链最受益子行业

车企或陆续在智能电动车领域采取直营、以及软件包分拆销售的模式;其中,1)2010-2030E与软件相关的整车价值占比从7%上升至30%(McKinsey),预计软件包售价取决于用户差异化体验,为长期竞争差异的核心;2)自动驾驶系统推进或带动激光雷达搭载数量不断增加(L3级2个、L4/L5级5-12个,McKinsey),市场增长空间可期;3)自动驾驶芯片的关键在于设计;其中,主机厂或基于其不同软件/算法能力,与供应商开展合作。预计在手机芯片等领域具有产业链优势又可提供基础软件包助力主机厂自主研发软件/算法的tier-1供应商更具竞争力。

◆软件/算法是长期差异化竞争的核心

软件/算法的关键在于人才与团队(包括团队定位/架构、技术能力、执行力/稳定性)、以及大量实际路况数据的采集与应用。我们基于软件/算法团队的综合优先排序分别为百度、特斯拉、Waymo、新势力(小鹏或相对占优)、头部民营背景传统车企、以及国企/央企背景传统车企。

◆激光雷达即将量产,芯片最大挑战或来自于如何规模量产

1)激光雷达正从机械式至半固态式再至固态式的方向逐步推进;其中,更易符合车规要求的MEMS/转镜等半固态式激光雷达即将于4Q21E-1Q22E量产交付,预计技术迭代对应的规模量产与降本前景可期。2)自动驾驶芯片市场长期或高度集中;其中,华为与高通的发展路径较为相似,具有较强的芯片设计能力与产业链优势。预计当前核心难点或在于规模量产(挑战分别来自于光刻机、EAD软件、以及ARM)。

◆重点推荐

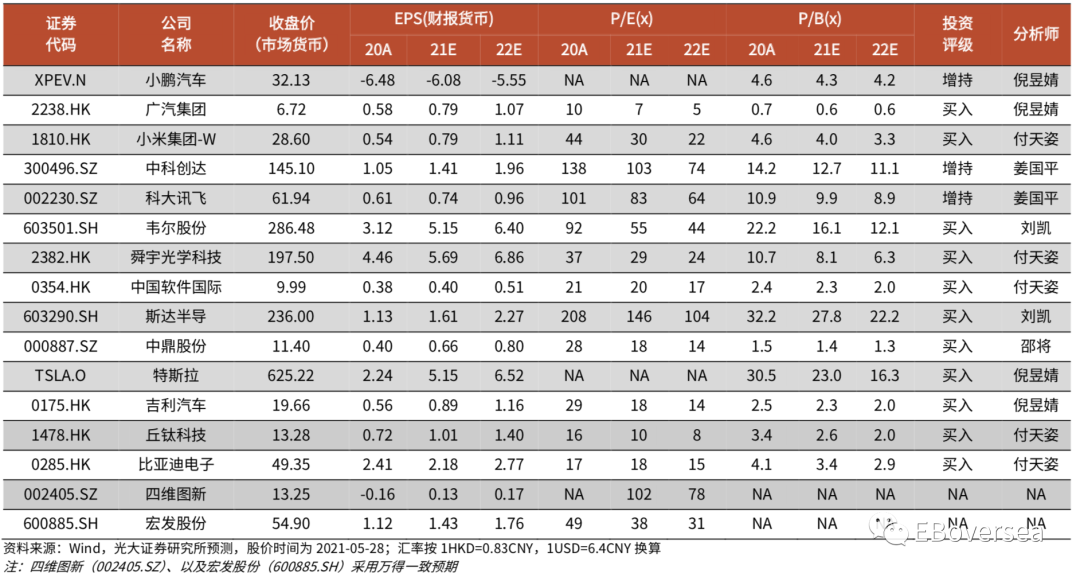

小鹏汽车(XPEV.N)、广汽集团(2238.HK)、小米集团-W(1810.HK)、中科创达(300496.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、舜宇光学科技(2382.HK)、中国软件国际(0354.HK)、斯达半导(603290.SH)、中鼎股份(000887.SZ)

,

建议关注

特斯拉(TSLA.O)、吉利汽车(0175.HK)、丘钛科技(1478.HK)、比亚迪电子(0285.HK)、四维图新(002405.SZ)、宏发股份(600885.SH)。

◆风险分析:

政策风险;自动驾驶辅助系统选装率不及预期;研发设计、技术迭代、以及规模量产与成本控制不及预期;软件/算法的团队推进不及预期;产业链合作不及预期;数据长尾风险;基础设施推进不及预期;行业垄断竞争风险等。

【投资聚焦】

自动驾驶系统的推进受政策层面、感知系统(系统冗余)、决策系统(芯片、软件/算法)与数据、高精地图、以及基础设施(5G+C-V2X)等因素综合影响。

我们对政策、以及自动驾驶系统产业链的感知系统/传输系统/决策系统等进行了全面梳理,并对芯片与软件/算法等核心技术做了详细拆分。

我们区别于市场的观点

当前市场基于自动驾驶的聚焦点主要在于智能座舱域(五大域包括动力域、底盘域、智能座舱域、自动驾驶域、以及车身域),我们判断汽车自动驾驶系统推进的核心在于自动驾驶域;通过拆分梳理、以及横向比较,我们的核心观点如下:

1)当前全球自动驾驶系统仍处于L2/L2+级;其中,激光雷达、以及软硬件技术升级驱动的部分L3/L3+级功能或于2022E-2023E开始逐步兑现。

2)车企或延迟L3级自动驾驶系统的落地/量产目标(直接定位至L4级及以上系统并进行相应的技术孵化与储备),已实现的部分L3/L3+级功能或嵌入其原有的L2+级自动驾驶系统用于提升品牌/车型市场竞争力;待政策权责制清晰、以及技术成熟/落地之后,直接切换至L4/L4+级自动驾驶系统。

3)自动驾驶系统的技术难点在于决策系统的芯片、以及软件/算法;其中,芯片的关键在于设计,软件/算法的关键在于团队、以及实况路侧数据的积累。

4)预计自动驾驶系统的推进,带动产业链最受益子行业排序分别为软件/算法、激光雷达、以及芯片/域控制器。其中,(a)软件/算法方面,综合优先排序分别为百度、特斯拉、Waymo、新势力(其中,小鹏或相对领先)、头部民营背景传统车企、以及国企/央企背景传统车企;(b)激光雷达方面,MEMS/转镜等半固态式规模量产与降本前景可期,看好国内科创类公司的长期发展前景;(c)芯片/域控制器方面,预计在手机芯片领域具有产业链优势且又可提供基础软件包助力主机厂自主研发软件/算法的tier-1供应商具有更强市场竞争力。

投资建议

结合产业链各子行业推荐顺序、以及基本面发展前景,推荐小鹏汽车(XPEV.N)、广汽集团(2238.HK)、小米集团-W(1810.HK)、中科创达(300496.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、舜宇光学科技(2382.HK)、中国软件国际(0354.HK)、斯达半导(603290.SH)、中鼎股份(000887.SZ)。

建议关注特斯拉(TSLA.O)、吉利汽车(0175.HK)、丘钛科技(1478.HK)、比亚迪电子(0285.HK)、四维图新(002405.SZ)、宏发股份(600885.SH)。

【正文部分】

1、自动驾驶产业链

2020智能电车蔚然成风;期间,特斯拉首次实现市值超越丰田/大众,新势力陆续上市且实现市值翻番,大众通过MEB平台强势宣告进军电动车市场。

2021百度与苹果/小米等互联网与消费电子巨头纷纷公布造车规划,吉利/长城/广汽等传统车企逐一加码智能电动化,科技出行已成为市场关注焦点。

我们判断,当前智能电车市场呈现特斯拉与新势力领跑,传统车企快速转型,互联网与消费电子巨头加速进场的趋势;主要由于1)估值体系切换(特斯拉约10x-20x PS、新势力约5x-10x PS vs. 传统车企的估值中枢约10x-15x PE);2)2C端需求逐步释放(我们预计2021E国内新能源乘用车销量有望达200+万辆,渗透率近10%);3)智能电车涉及上游的电池、电子/通信与软件、中游的整车制造、以及下游的互联网生态,产业链延伸价值可期。

2、自动驾驶推进路径

我们预计,汽车电动化渗透率的抬升,有望带动智能化的加速推进。从系统分拆来看,汽车自动驾驶主要分为1)感知系统(包括以车载摄像头为主导的视觉感知与以激光雷达为主导的激光感知),结合GPS/IMU/北斗等在内的导航系统,收集车身周围的实时数据;2)传输系统,通过元器件/V2X等通讯设备与通讯技术,将相关数据传输至决策系统;3)决策系统,通过运用芯片、软件/算法、以及高精地图等,得出相应的路径规划与决策信号;4)执行系统,通过接收感知系统的数据、以及决策系统的决策信号采取包括刹车/警示等在内的行车决策。

2.1、全球仍处于L2+级自动驾驶系统

从自动驾驶等级分类来看,工信部将自动驾驶系统分为六级(L0-L5级);其中,L3级为有条件自动驾驶(在驾驶自动化系统激活的情况下,可接管驾驶员完成设计运行条件内的全部动态驾驶;但在不满足设计运行条件的情况下,需向驾驶员提出接管请求/无法自动达到最小风险状态 vs. L4级在不满足设计运行条件或接管无效的情况下,可自动达到最小风险状态;L5级为无设计运行条件限制)。

从全球主要国家的自动驾驶推进规划、以及当前发展阶段来看,均处于法律监管不断优化,实现在2025年前后达到L4级高度自动驾驶的目标;其中,1)美国/中国/日本处于积极稳步推进状态(均已开放道路测试);2)欧盟则相对更偏谨慎,当前允许开放道路测试的国家仅包括德国/瑞典/荷兰/奥地利/比利时。

我们判断,1)自动驾驶的安全责任方从驾驶员单一主体切换至包括主机厂等在内的多方主体,叠加产业链较长(涉及硬件/软件与零配件/整车的高度融合)且尚处于技术孵化阶段;因此,政策监管/法律法规的标准化与合理化对准入门槛、技术推进、以及商业化落地等起到决定性作用。

2)各国政府基于自动驾驶系统的事故责任划分尚未明确界定,是导致现阶段全球规模量产车型仍处于L2+级系统的主要原因之一(2017全球首款搭载Ibeo与法雷奥合作的车规级4线Scala激光雷达车型奥迪A8正式量产,但受制于政策监管等因素,导致具有L3功能的Traffic Jam Pilot无法释放)。

3)自动驾驶以提高交通安全性/降低事故发生率为核心,涉及用户与国家地理等数据采集/信息保护等,结合各国路况/驾驶习惯等差异性,我们预计各国或将各自陆续出台更具有针对性(符合各国特征)的自动驾驶标准与监管要求,预计国内在芯片与全栈软件/算法等领域具有核心优势与竞争力的公司有望长期受益。

我们判断,1)L3级及以上系统的核心在于增强安全性;2)对于感知系统而言,系统冗余可通过增强软件/算法的深度学习,或采用更多更全面的传感器(降低信息误读与系统故障率,提高数据采集的可靠性);3)激光雷达在读取物体信息(包括探测距离/角度分辨率等)方面优势突出且无需深度学习算法(可进一步确认/补充其他传感器收集的数据),是自动驾驶系统推进的有效方式之一。

当前,激光雷达量产车型仍较为有限;主要受制于车规要求较高、技术尚未成熟、规模量产能力较低、以及成本较高等方面的影响。我们预计,激光雷达正在从机械式至半固态式再至固态式的方向快速推进;其中,相对更易符合车规要求的MEMS/转镜等半固态式激光雷达即将交付,对应的规模量产与降本前景可期。

自动驾驶的技术核心在于硬件层的芯片、以及软件层的算法(数据);其中,芯片的数据处理速率(算力/功耗)是自动驾驶等级的主要参考指标之一。根据分类,L3/L4/L5级自动驾驶系统芯片的算力要求分别达30+/200+/1,000+ TOPS。

我们认为造成当前规模量产车型尚处于L2/L2+级系统的主要技术原因,包括1)现阶段大部分车企仍采用Mobileye EyeQ4芯片(单颗芯片算力<10 TOPS);2)Mobileye提供基于底层数据的CV视觉算法及其配套的CVP模块,部分主机厂或无法获取底层数据用于全栈软件/算法自研;3)当前主机厂的软件/算法能力或仍相对偏落后(大众MEB ID3海外版由于无法实现FOTA升级导致上市延迟)。

我们判断,1)芯片处于快速迭代阶段(2022E/2025E英伟达Orin/ Atlan单颗芯片算力将分别达200 TOPS /1,000 TOPS);2)L3-L5级系统的应用场景更复杂,感知系统(底层数据)、决策系统(芯片与软件/算法)、以及执行系统(零配件/整车)的融合度要求更高,Mobileye等供应商或向主机厂逐步开放其底层数据,用于不同场景自动驾驶系统的共同研发(4Q21E Mobileye EyeQ5H将向主机厂提供芯片、以及软件工具开发包vs. EyeQ 1-4为基于芯片、以及底层数据/视觉算法的打包产品);3)主机厂基于软件/算法的研发投入不断增强,预计软硬件技术升级驱动的部分L3/L3+功能或将于2022E-2023E开始逐步兑现。

我们判断,高精地图是实现L3级及以上自动驾驶系统的另一不可或缺因素,主要在于可以进一步增强系统冗余的可靠性。高精地图:1)可以提供包括车速限制、以及道路曲率/坡度等特殊路段的信息,用以弥补传感器无法提前采集的各项数据;2)可以提供精度更高的静态信息、以及实时更新的动态信息。

2016年国内出台《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》,明确自动驾驶地图(高精地图)归类于电子导航地图;根据《测绘资质管理规定》,高精地图公司须满足甲级电子导航地图的测绘资质要求。

当前,国内高精地图的瓶颈或主要在于,1)测绘高级人才仍处于稀缺状态,具备测绘资质牌照的企业数量或仍相对有限(截至2020/10,国内仅28家企业具备资质);2)高精地图涉及底图制造、数据收集、以及数据分析处理等各项环节,对应的生产平台开发/设备投入/人力与研发投入、以及后续更新/维护投入等资金成本较高;3)现阶段国内高精地图的静态信息精度约10-20cm(可满足L3级及以上系统的10-30cm要求),但动态信息更新频率仅为分钟级(仅满足半动态更新频率标准 vs. L3级及以上系统需达每秒动态更新频率标准)。此外,国内路况可采集信息的精度与共享性标准(涉及国家地理安全等敏感性信息)、以及GPS/V2X的不同发展阶段等,也会对高精地图的推进起到决定性作用。

我们判断,政策监管、技术瓶颈、以及V2X尚未落地等,或导致高精地图仍以国内厂商为主且需较长时间才有望实现规模化应用;其中,基于高精地图产业链布局延伸(软件/算法+高精地图)的国内主机厂/互联网公司有望长期受益。

V2X(Vehicle-to-X 或 Vehicle-to-Everything)定义为车辆与外界信息交互,涵盖车辆与车辆通信(V2V,Vehicle-to-Vehicle)、车辆与基础设施通信(V2I,Vehicle-to-Infrastructure Communication)、以及车辆与行人通信(V2P,Vehicle-to-Pedestrian)等。从技术路径分类来看,V2X 包括 DSRC(专用短程通信)、以及 C-V2X(LTE-V2X 与 4G/5G-V2X 等蜂窝移动通信)。

从 DSRC 与 C-V2X 之间的比较来看,C-V2X:1)在通信距离/通信范围、可靠性/抗干扰性、以及非视距性能等方面具有明显优势;2)可与现有的 4G/5G 蜂窝网络复用(vs. DSRC 仍需新建大量路侧单元 RSU 等),网络覆盖成本相对更低且利用率更高;3)基于 3GPP(3rd Generation Partnership Project,当前涵盖全球七大移动通信组织协会)制定的标准,C-V2X 在全球范围内具备更佳的兼容性并且可以反向兼容 LTE-V2X,预计 C-V2X 是行业发展主要趋势。

从全球V2X的推进情况来看,中国/美国分别于2018年/2020年正式确定C-V2X为未来车联网的发展路径,日本/欧盟分别于2019年/2020年开展有关C-V2X的试验与测试。我们预计当前C-V2X推进的难点包括,1)DSRC与C-V2X技术路径尚未最终统一(日本/欧盟仍处于C-V2X的试验与测试阶段)且3GPP定义的通信技术标准尚处于版本持续更新状态;2)全球5G尚未全面普及且当前仍以增强移动宽带等业务为主(根据2020/11工信部的数据,中国5G基站与用户比例或占全球约70%),5G高网络速率/高可靠性/低延迟性等通信优势对应的C-V2X垂直应用尚处于技术验证早期;3)V2X所需涵盖的路侧单元/车载终端等、以及各单元与基站之间或各单元相互之间的接口等基础设施尚未完善。

我们判断,1)C-V2X是L4/L5级自动驾驶系统的核心环节之一;主要由于与摄像头/激光雷达等车载传感器相比(表3),V2X不易受极端天气等影响、无需深度依赖数据与学习算法、以及可通过多车辆实时信息融合用以补充盲点,扩大感知范围/增强可预测性与收集信息的可靠性。2)C-V2X或仍需较长时间实现规模化技术落地(根据5GAA预测,2020-2023E实现4G LTE-V2X,2024E-2026E实现部分场景5G-V2X,2026E之后实现全场景5G-V2X或C-V2X试运行);预计随着政策扶持、技术路径/标准逐步统一、5G渗透率抬升、以及基础设施陆续完善,V2X有望助力L4/L5级自动驾驶系统的长期稳步推进。

2.2、L3级自动驾驶系统,是否可跨越?

根据工信部的定义,L3级为有条件自动驾驶(在不满足自动驾驶设计运行条件的情况下,需向驾驶员提出接管请求 vs. L4级及以上系统可自动达到最小风险状态)。但从实际操作角度来看,从系统自动驾驶至交由驾驶员全权接管存在时间差;此外,鉴于驾驶员的不同反应速度,由系统切换至驾驶员的预留时间或仍存争议。根据国内多家机构的研究,预计L3级系统预留接管的安全时间约7秒。

我们判断,1)自动驾驶以提高交通安全性/降低事故发生率为核心,其终极状态为L4/L5级自动驾驶系统(L3级为过渡系统,其驾驶员接管标准制定与实际应用情况等或仍待商榷且当前各国政府尚未界定自动驾驶系统的事故责任划分)。2)硬件方面,预计4Q21E-2022E光雷达开启量产,芯片算力(组合芯片算力)有望达L4/L4+级标准。3)软件方面,芯片供应商也将向主机厂逐步提供基础软件包(用于不同场景下高度自动驾驶的共同研发)、叠加主机厂基于软件/算法的研发投入不断增强,预计智能电动化将步入规模量产与快速迭代阶段。

从发展趋势来看,预计车企或放弃L3级自动驾驶系统的落地/量产目标(直接定位至L4级及以上系统并进行相应的技术孵化与储备);已实现的部分L3/L3+功能或嵌入其原有的L2+级系统用于提升品牌/车型市场竞争力;待政策权责制清晰、以及技术成熟/落地之后,直接切换至L4/L4+级自动驾驶系统,带动智能化下一阶段的快速发展(其中,奥迪已取消L3量产计划,博世无限延长L3量产时间,丰田/沃尔沃已放弃L3并直接定位至L4,特斯拉已布局L5功能等)。

3、芯片

3.1、芯片发展历程

汽车自动驾驶采用SoC(System-on-a-Chip)系统级芯片集成,包含完整的硬件系统及其承载的嵌入式软件,是多个具有特定功能的集成电路组合在一个芯片上形成的系统或产品。SoC涵盖处理器、存储器、接口控制模块、以及互联总线等;其中,处理器是体现芯片技术/性能高低的核心。按处理器分类来看,包括CPU/GPU/NPU、FGPA、以及ASIC等;其中,CPU/GPU/NPU为通用型处理器,分别用于逻辑控制/图像处理/深度学习;FGPA为半定制型处理器,通过可编程的开关控制电路结构(输入不同代码连接相应电路),实现不同逻辑功能;ASIC为全定制型处理器,针对用户的算法需求进行研发设计,具有更强专用性。

我们判断,自动驾驶仍处于技术升级/快速迭代的过程;1)鉴于当前软件/算法尚处于技术投入的早期,预计短期SoC或仍以CPU/GPU等通用型处理器为主、以ASIC全定制型处理器为辅;2)虽然ASIC初期包括研发在内的投入较高、开发与验证周期较长,但鉴于其更高的专用性(算力/功耗等性能占优)、更强的可靠性、以及基于指定算法定向设计研发(减少不必要的硬件等),预计ASIC规模量产后的性能/成本更优于FGPA,或为下阶段自动驾驶芯片处理器的核心。

3.2、芯片技术核心为设计

当前特斯拉是全球唯一可以自研量产自动驾驶芯片、全栈自主软件/算法、以及

整车制造的车企;其中,特斯拉从 2016/2 开始建立芯片自研团队,2019/4 发布 FSD 芯片方案 HW3.0,预计 4Q21E 发布 HW4.0(性能或为 HW3.0 的 3 倍)。

我们判断,特斯拉也曾采购Mobileye(2014 年 HW1)、以及与英伟达(2016年 HW2.0/HW2.5)的芯片,预计其自研量产芯片的主要原因或在于 1)通过全栈自研的软件/算法更合理设计芯片,改善性能并具有更强的芯片专用性(提高 算力/降低功耗 vs.HW2.5实际应用或存约30%算力损耗);2)双芯片(HW3.0采用双芯片 vs. Mobileye/英伟达为单芯片)增强冗余安全性;3)降级成本。

我们判断,自动驾驶芯片的核心在于改善性能(提高算力/降低功耗等)、增强安全冗余、以及降低成本;其中,技术的核心在于设计(在通用性、不同软件/算法对应的芯片有效算力与功耗等综合性能、以及成本控制等方面获取平衡,同时通过组合设计进一步改善性能/增强冗余)。

从芯片行业的发展趋势来看,1)制作工艺向 7nm(甚至 5nm)推进(即将量产的特斯拉HW4.0/MobileyeEyeQ5/英伟达Orin均已达7nm工艺 vs. 华为也已具备 7nm 工艺能力),预计制程工艺的改善有望在控制功率的同时也将大幅提升算力;2)随着智能电动化渗透率抬升,芯片规模量产/成本控制前景可期;3)鉴于 ASIC(全定制型处理器)规模量产后的性能/成本更优于 FGPA(半定制型处理器),预计算法固定后的 ASIC 或为下阶段自动驾驶芯片处理器的核心。

a)特斯拉

特斯拉 FSD HW3.0 芯片包括 CPU/GPU/NPU*2 等通用型处理器、以及 ASIC 全定制型处理器。其中,NPU(神经网络处理器)是特斯拉 HW3.0 的核心竞争力 (已获取包括运算/数据处理等 4 项专利);1)NPU 在分析图像数据方面具有处理速度更高效/精准度更强等优势(每个 NPU 涵盖一个 96x96 MAC 数据矩阵,SRAM 存储容量 32MB,工作速度在 2GHz vs. 英伟达/Mobileye 并未配置 NPU,需通过软件/算法与深度学习等模拟 NPU,造成功率/算力损耗);2)NPU 最大程度的简化控制逻辑与编程模型/控制流(仅保留 8 项指令集,仅需配置 4 个信息即可完成一次运算),达到运算和功耗之间的有效平衡;3)NPU 采用数据循 环处理直至最优化得出指令的模式,改善安全性;4)NPU 双处理器设计,是实现进一步提高运行速度,同时控制芯片面积/简化芯片布线的最佳设计。

我们判断,特斯拉的核心优势在于可以根据全栈自研/软件算法,自主研发设计并量产芯片,对应具有与软件/算法匹配度更高的芯片综合性能(算力/功耗等)、 成本控制(复杂性下降)、以及冗余/安全性(双芯片设计),预计 NPU(神经网络处理器)是决定其 FSD 芯片综合性能(算力/功耗等)的核心因素。

b)英伟达

英伟达 Xavier 芯片包括 CPU/GPU 等通用型处理器、以及 ASIC 全定制型处理器,ASIC 包括深度学习加速器(DLA,与深度学习算法高度耦合用于加速处理相关 数据)、以及可编程视觉加速器(PVA,用于视觉应用程序的性能优化);其中,GPU(图像处理)为 Xavier 芯片的核心。对于即将量产的 Orin 芯片而言(预计2022E 量产),其芯片架构与 Xavier 相似,但包括 CPU/GPU 处理器与 DLA/PVA加速器等性能均有大幅提升(单颗 Orin 芯片算力为 Xavier 的近 7 倍)。

我们判断,英伟达的核心在于 GPU,可实现多个超长流水线高效并行运算(在大数据流/密集型数据处理等方面具有优势),但功耗等也相应较高;具有高算力/高功率等特征且 GPU 通用型处理器基于不同软件/算法或存算力损耗等。

c)Mobileye

Mobileye EyeQ5 芯片包括 CPU 等通用型处理器、以及 ASIC 全定制型处理器;其中,ASIC 包括计算机视觉算法处理器(CVP,匹配 CV 算法用于 2D/3D 场景 物体检测与追踪的描述/存储/识别/理解等)、深度学习加速器(DLA,与深度学习算法高度耦合用于加速处理相关数据)、以及多线程加速器(MA,同时提供多个执行线程用于加速数据处理)。

我们判断,Mobileye 的核心在于 CVP,为 Mobileye 针对传统视觉算法定制化设计,与其 CV 算法的匹配度较高(可更大程度释放芯片算力等性能/降低功耗); 但鉴于其芯片设计缺少 GPU 等处理器,其芯片算力偏低/功耗也相应偏低。

d)华为

华为自动驾驶芯片昇腾 310(22TOPS,12nm 工艺)、以及昇腾 910(640TOPS,7nm 工艺,尚未规模量产)均来自于华为基于 ARM(英国芯片架构公司,英伟 达拟收购)的自研达芬奇架构;其中,MDC210(48 TOPS)、MDC610(160 TOPS)、MDC600(352TOPS,搭载于北汽极狐)、以及 MDC810(400+ TOPS)等均 为基于昇腾 310 的组合芯片算力,针对 L2-L5 不同等级的自动驾驶系统。

华为集成张量(3D Cube 多维数据)、矢量(Vector 有方向的数据)、以及标 量(Scalar 无方向的数据)等多种计算单元,分别负责矩阵运算、基本和定制 类型运算、以及标量运算和程序循环控制等,可满足不同场景下的数据精度要求。

我们判断,华为的核心在于针对 AI 运算特征进行设计,应用 3D cube 矩阵设计 (或需 1 个周期即可完成 16*16*16 对应 4,096 次 MAC 矩阵运算 vs. 特斯拉的HW3.0 NPU 采用 2D 矩阵设计,或需 96 个周期才可完成 96*96 对应 9,216 次MAC 矩阵运算),预计华为具有更高的 AI 算力效率与算力密度。

3.3、芯片发展趋势

我们判断,1)芯片属于典型的资本密集型行业,需要较高的包括工厂/设备等在 内的资金投入、以及基于制造工艺/技术迭代更新等对应的较高持续性研发投入。2)预计一代芯片的生命周期约 5-6 年(研发设计与认证周期合计约 3 年、规模 量产周期约 2-3 年 vs. 技术迭代),行业具有较高壁垒性(盈亏平衡周期或相 对滞后)。3)短期来看,参与者或增多(通过收购/整合、手机等产业链延伸、 以及以初创类公司等方式进军市场),预计大部分主机厂或仍以外购的方式基于 其不同定位/需求与芯片供应商进行合作。4)长期来看,行业或高度集中,通过 手机等产业链延伸且又可提供基础软件包的 tier-1 芯片供应商有望长期受益。

当前除 Mobileye/英伟达、以及特斯拉(尚未外供)之外,其他芯片供应商分别通过收购/整合、产业链延伸、以及以初创类公司等方式切入自动驾驶芯片赛道。

英特尔从 2015 年至今已收购多家初创类科技公司;其中,2017 年以 153 亿美 元全资收购 Mobileye。通过多轮收购/整合,当前英特尔已拥有相对完整的基于 自动驾驶芯片的供应链,涵盖英特尔 CPU(中央处理器)、Movidius VPU(视 频处理单元)、Altera FPGA(半定制型处理器)、以及 Mobileye EyeQ 系列芯 片(CPU+ASIC 全定制型处理器)等,可提供基于自动驾驶芯片的整套解决方案。

英伟达也于 2020 年以 70 亿美元全资收购 Mellanox(拥有 InfiniBand 互连技 术、叠加其以太网,已被较广泛应用于全球超大规模数据中心),有助于进一步 优化/增强英伟达数据中心负载量,提高性能与运营效率/降低成本。此外,当前 英伟达正在规划收购日本软硬集团旗下全资子公司 ARM(英国芯片架构公司, 苹果/高通/华为等均基于 ARM 架构进行芯片设计),其收购成功性或仍待观望。

我们判断,行业巨头可通过收购/整合等方式陆续进军或进一步增强其在自动驾 驶芯片市场的竞争力,完善业务板块布局与产业链整合,带动业务协同。

手机芯片与智能座舱芯片在逻辑控制与通用类型数据运算、图像处理单元、以及 神经网络单元等技术领域存在相似之处;其中,智能座舱芯片作为车载芯片还有 更高的基于芯片稳定性/可靠性/安全性等车规要求。自动驾驶芯片又在智能座舱 芯片的基础上,对芯片的设计与算力/功耗等有更高的技术要求。

作为全球手机芯片行业巨头,高通已于 2014 年开始成功推出智能座舱芯片;当 前,高通智能座舱芯片已量产至第三代(包括骁龙 602A/骁龙 802A/骁龙 8155), 根据 2020/1 高通数据,全球 25 家主流车企约 20 家已采用高通骁龙数字座舱平 台。此外,高通第四代智能座舱芯片或采用 5nm 技术工艺,有望于 2022E 量产。

在自动驾驶芯片方面,高通也已于 2020 年推出 Snapdragon Ride 自动驾驶计 算平台,涉及安全系统级芯片、安全加速器、以及平台开放式解决方案(可以与 主机厂自主研发的算法相结合,具有更强的可扩展与可定制化等特征)。其中, 高通研发的自动驾驶芯片或将采用 5nm 技术工艺(具有更佳的能耗比),可提 供 10TOPS-700TOPS 算力用于满足 L2-L4/L5 级不同自动驾驶系统的需求,预 计 Snapdragon Ride 有望于 2022E 量产(2022E 长城与高通开展合作)。

我们判断,1)行业巨头也可通过产业链延伸(从手机芯片/智能座舱芯片至自动 驾驶芯片延伸)的方式,切入市场;其中,预计华为与高通的发展路径较为相似。2)预计在手机芯片领域具有较强产业链优势的 tier-1 芯片供应商或具有更强的 快速流片/规模量产/控制成本/技术迭代等优势;其中,又可提供基础软件包助 力主机厂自主研发软件/算法的 tier-1 芯片供应商则具有更强的市场竞争力。

除了行业巨头,国内也在自动驾驶芯片领域涌现一批优质的初创类科技公司,包括地平线(2015/7)、以及黑芝麻(2017/1)等;其中,地平线是继 Mobileye、 英伟达之后第三个实现前装量产的芯片供应商,旗下自动驾驶芯片征程二搭载车 型已达 8 款(截至 2020/12,征程二出货量已突破 10 万),征程三也即将量产。

我们判断,1)智能电动化是行业包括高端至低端车企品牌在内的整体趋势;2) 初创类科技公司与行业巨头或仍在成本控制/技术迭代等方面存在差距;但鉴于其可与主机厂深度绑定(提供芯片+软件/算法的全套自动驾驶解决方案),预计 仍有望通过其基于全产业链的布局定位,在国内自主市场占有优势。

综合而言,当前自动驾驶芯片市场呈现快速迭代、以及参与者增多的趋势(主要 来自于收购/整合、产业链延伸、以及以初创类公司等方式进军市场)。

我们判断,软件/算法是各车企形成长期差异化竞争的核心;1)短期来看,主机厂或基于其不同的软件/算法能力,与不同的芯片供应商开展合作(全栈自研软 件/算法 vs. 芯片供应商提供软件工具开发包或全套自动驾驶解决方案);2) 长期来看,预计在手机芯片等领域具有较强产业链优势且又可提供基础软件包助 力主机厂自主研发软件/算法的 tier-1 芯片供应商或具有更强的市场竞争力。

3.4、 国内芯片发展情况

根据 2021/3 发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》第二篇第四章第二节的相关内容,明确将包括芯片与软 件/算法等在内的新一代人工智能、以及 IGBT/MEMS 等技术工艺在内的集成电 路纳入需加强原创性攻关的科技前沿领域。此外,国内相关政府机构也针对芯片产业从政策/人才/减税/知识产权/生态环境等多方面给予支持,进一步扶持国内 芯片供应商的自主技术创新与规模量产。

现阶段,国内芯片供应商主要为华为、以及地平线/黑芝麻等。

我们判断,1)自动驾驶芯片的技术核心在于设计(在通用性、不同软件/算法对 应的芯片有效算力与功耗等综合性能、以及成本控制等方面获取平衡,同时通过 组合设计进一步改善性能/增强冗余)。2)预计华为与高通的发展路径较为相似, 具有较强的芯片设计能力、以及基于手机芯片延伸至自动驾驶芯片的产业链优势 (快速流片/规模量产/成本控制/技术迭代等长期前景可期)。3)预计地平线/黑芝麻等或通过与主机厂深度绑定(提供芯片+软件/算法全套方案)获取竞争力。

鉴于当前华为的芯片采用 Fabless(无晶圆制造)设计模式,仅负责产业链中游的芯片电路设计与销售,其余生产/测试/封装等环节均外包。因此我们预计,当前以华为为主的国内芯片供应商主要瓶颈并非在于设计等技术层面,而是在于如何规模量产;其中,涉及上游的 EDA 软件/ARM 架构、以及下游的光刻机。

a)EDA 软件

EDA 是完成芯片设计方案输入、处理、模拟、以及验证的计算机软件工具,主要以 Synopsys、Cadence、以及 Mentor Graphics(已被西门子收购)三家美 国公司为主(合计约占全球 70%+市占率,约占国内 90%+市占率);其中,华 为 EDA 也来自此三家美国公司,虽已买断授权但仍或面临无法更新迭代的风险。

当前国内 EDA 行业仍存研发/人才短缺、产品不完整、以及工艺相对落后等问题; 其中,华大九天作为国内 EDA 的领先企业,已在相关的数据处理软件等领域取得突破,有望逐步打破国外技术垄断,提供专用 EDA 与一站式晶圆制造服务。此外,FPGA(半定制化处理器)的设计流程与 CPU/GPU 等通用型处理器不同, 具有更强的自主可控权,预计国内也有望通过 FPGA 自主设计打破 EDA 垄断。

b)ARM 架构

ARM(英国芯片架构公司)采用 32 位精简指令集(RISC)处理器架构,可以非常广泛的运用于嵌入式系统设计,具有完整的生态链且可针对不同类型的体系结构进行设计,苹果/高通/三星/华为等均在此架构下完成芯片处理器的设计研发。

2020/9 英伟达正式提出计划以 400 亿美元全资收购日本软硬集团旗下全资子公司 ARM,预计其收购成功性或仍待观望;此外,2021/4 ARM 正式发布全新一代Armv9 架构(不受美国相关条例约束),华为有望获得 Armv9 架构永久使用权。

c)光刻机

芯片的制造核心在于光刻/蚀刻;其中,国内的中微半导体蚀刻机精度已可达5nm 工艺。然而,在光刻机领域,全球主要企业为荷兰 ASML(市占率达 90%+); 其中,ASML 光刻机的大部分原材料仍需全球采购且其核心技术仍在美国。

英伟达/Mobileye、以及特斯拉的下一代芯片(分别为 Orin /EyeQ5、以及 HW4.0, 预计 4Q21E-2022E 上市)均采用 7nm 工艺;此外,5nm 工艺也处于研发阶段。对比来看,华为昇腾 910(640TOPS,310W)也采用 7nm 工艺,同时公司也 具备 5nm 工艺能力(2020 与台积电合作,发布 5nm 麒麟 9000 5G 手机芯片)。

我们判断,1)华为等国内芯片供应商的技术研发能力处于全球领先水平,其核心难点或在于如何实现规模量产;其中,预计最大挑战或来自于光刻机、其次为EAD 软件、最后为 ARM(英伟达收购仍需多方机构批准且或面临反垄断审查, 预计其收购成功性或仍待观望)。2)在光刻机方面,预计华为或通过提前备货、 以及向其他芯片供应商或有资质的供应商采购等方式弥补由于美国相关条例约束导致的 7nm 无法自主量产等困境。在 EDA 方面,或通过加大国内 EDA 投入、 以及 FPGA 自主设计等方式,打破美国基于 EDA 的垄断。

4、软件/算法

4.1、软件/算法是长期差异化的核心

我们判断,全球芯片供应商或主要以 Mobileye/英伟达、高通、以及华为等为主; 在硬件性能差距缩小或逐步趋同的情况下,软件/算法是各车企形成长期差异化 竞争的核心(不同软件/算法对应的自动驾驶功能兑现性与用户体验的差异性)。

根据 McKinsey 测算,预计 2010-2030E 与软件相关的整车价值占比上升至 30%(vs. 与机械相关的占比不断下降);各大车企加大软件自研/合作已成趋势。

从现阶段来看,1)Waymo 与百度等跨越式车企(直接定位至 L4/L5 级自动驾 驶系统)、以及特斯拉与小鹏等渐进式新势力车企(定位于 L2/L2+级逐步升级 至 L4/L5 级自动驾驶系统)均采用全栈自研软件/算法的模式;其中,特斯拉通 过自研量产芯片,具有软件/算法与芯片匹配度更高的综合性能。2)传统车企分 别通过成立子公司/部门、与全球软硬件公司合作/收购等方式,加大软件投入。

4.2、软件/算法仍需与硬件高度匹配

我们判断,除了芯片本身的工艺/性能差异之外,芯片是否能最大程度的释放其 性能(高算力/低功耗),还取决于与软件/算法的匹配度(芯片的核心在于设计)。

从芯片 ASIC(全定制型处理器)与其对应的算法分类来看,主要分为 1)视觉 类处理器与算法、2)神经网络或深度学习类处理器与算法、以及 3)数据类处 理器与算法;其中,自动驾驶的核心在于视觉、以及神经网络或深度学习。

特斯拉的芯片应用 NPU(神经网络处理单元)或 NNA(神经网络加速器),是基于神经网络的加速处理器,具有高效运行且可实现存储/计算一体化等特征; 结合与其高度匹配的特斯拉神经网络算法(计算机视觉算法与深度学习算法融 合)通过影子模式(收集/标记数据,对比计算机模拟与实际驾驶员操作的差异 性)进行大量计算机自动训练学习与升级应用,不断完善其自动驾驶的行车决策 (其中,Dojo 系统定位 L4/L5,10^6TOPS 算力,适用于 3D+时间的 4D 场景)。

1)在视觉方面,Mobileye 的芯片应用 CVP(计算机视觉处理器),结合其自主研发的 CV(计算机视觉)算法(vs. 英伟达的芯片应用类似 Mobileye CVP的 PVA 处理器),Mobileye 或在此领域具有更佳的软硬件匹配度;2)在深度 学习方面,Mobileye/英伟达的芯片应用 DLA(深度学习处理器);其中,DLA的设计结构与 DNN 算法匹配(包括处理静态任务的 CNN 卷积神经网络与处理 时间相关任务的 RNN/LSTM),采用端至端的模式(通过对输入图像的归一化 处理至不同卷积层对核心数据的提取/输入,利用输入至输出大量映射算法的学 习/处理,得出自动驾驶的行车决策),具有减少数据量/更高运行效率等特征。

我们判断,1)特斯拉神经网络学习的算法与其芯片处理器高度匹配,核心在于利用影子模式,实现系统的自动训练学习与升级应用。Mobileye/英伟达深度学习的算法为 DNN(CNN 与 RNN/LSTM),核心在于通过输入至输出映射算法学 习/处理(端至端的模式),得出系统的行车决策(不同卷积层对核心数据的提 取/输入,具有更高的运行效率等);其中,Mobileye 在视觉方面采用 CVP 处 理器+CV 算法或相比于英伟达在此领域具有更高的软硬件匹配度。2)软件/算法 与芯片的匹配度,是自动驾驶系统是否能更高效率释放其性能的关键;其中,软件/算法的核心在于人才与团队、以及大量实际路况数据的采集与应用。

4.3、软件/算法的核心在于团队、以及数据

4.3.1、人才与团队

软件/算法的核心之一在于人才与团队,包括团队组织架构的定位与清晰程度、 团队的技术能力、以及团队的执行力与稳定性。

从 Waymo/百度、以及特斯拉的团队架构分拆来看,1)Waymo 根据自动驾驶产业链,具体分拆为基础设施、视觉/感知、以及路径规划业务组等。

2)百度于 2019/12 对其团队做了较大幅度调整,保留原有车联网业务组(车载OS 系统等)、新增智能交通业务组(车路协同等基础设施)、以及将智能汽车 事业部(L3)与自动驾驶事业部(L4)重新分拆合并(L3 与 L4 技术线合并,L3 事业线的高精地图分拆)并且对自动驾驶业务组进行扩充升级(当前,百度 自动驾驶业务组涵盖智能汽车业务部、智驾地图业务部、以及自动驾驶技术部)。

3)特斯拉聚焦于软件/算法的技术层面,其团队具体分拆为 AI 算法、软件集成 与验证、以及底层代码业务组等(每组负责人均可向 CEO 马斯克直接汇报)。

我们判断,1)Waymo 与百度定位 L4/L5 级系统,其团队架构更完整(涵盖高 精地图、以及车路协同等在内的基础设施业务等);其中,明确三种商业模式的百度 Apollo(为主机厂提供自动驾驶技术解决方案、造车、以及共享无人车) 的定位更完整/更清晰(vs. Waymo 或面临数据长尾效应风险)。2)由于特斯拉定位 L2/L2+级(从 L2/L2+级渐进至 L4/L5 级),其团队架构更聚焦于包括底 层代码与软件/算法等技术层面。3)新势力与传统车企均处于加大软件/算法投 入的阶段;鉴于团队陆续组建(期限较短),预计定位与清晰程度或仍待观望(其中,小鹏的团队组建较早且具备全栈自研软件/算法能力,或处于相对领先位置)。

从 Waymo/百度、特斯拉/新势力、以及传统车企的团队负责人技术专业性分拆 来看,均具有相关领域的全球顶级教育与工作背景;1)Waymo/百度与特斯拉/新势力的团队核心负责人以电子/计算机等理科背景为主(vs. 大众等传统车企 或仍存以动力机械等工科背景为主的团队负责人);2)新势力与传统车企或更 多通过挖掘人才的方式确定团队核心人员,并以此为基准搭建软件/算法团队。

我们判断,人才等对应的团队技术专业能力与企业战略规划/激励机制/企业文化 等高度相关;1)Waymo 与特斯拉更易吸引/培养硅谷顶尖人才(vs. 百度已将 部分美国研发业务迁至国内);2)预计国内吸引软件/算法等相关人才的先后排 序分别为百度、新势力、头部民营背景传统车企、以及国企/央企背景传统车企。

从 Waymo 与百度、以及特斯拉的团队执行力与稳定性来看,均处于自动驾驶功能优化/陆续兑现阶段,但仍面临较高的人才流动风险;其中,百度的人员流失或与其团队组织架构调整等相关。此外,从百度与特斯拉离职人员的去向来看, 大部分成为初创类公司的创始人/高管;其中,与百度相关的国内初创类公司包 括地平线/黑芝麻(芯片)、以及小马智行/文远知行(L4 系统 Robotaxi)等。

我们判断,1)自动驾驶产业链仍处于发展早期且市场增长空间巨大,当前面临高端人才(尤其国内高端人才)短缺且行业参与者不断增多的趋势,预计人才/团队的执行力与稳定性是决定公司自动驾驶系统是否可持续稳步推进的核心。2) 预计 Waymo/百度与特斯拉或通过吸引全新优质人才的方式,部分对冲原有团队人员的离职风险;鉴于新势力与传统车企的团队陆续组建,预计其团队执行力/稳定性或仍待观望(其中,蔚来与小鹏已面临一轮软件/算法团队的人员调整)。

4.3.2、数据长尾效应

软件/算法的核心之二在于数据(实测路况数据的积累)。

决策层(芯片与软件/算法)的路径规划需要大量实测路况数据的积累与验证; 其中,特斯拉 NPU 对应的神经网络学习算法、以及 Mobileye/英伟达等 DLA 深 度学习处理器对应的 DNN 算法,均需在充分且完备的数据环境下才可分别达到 计算机自动训练学习、以及深度学习的效果。

然而,由于人类行为符合正态分布;由长尾效应(<=5%小概率事件)造成的极 端特殊场景数据或永远无法捕捉完整,而这些数据或覆盖部分交通事故场景。因 此,如何解决长尾效应,是攻克 L4/L5 级自动驾驶系统的非技术层面最大难题。

我们判断,1)实验室/模拟场景与真实场景存在差异(实验室/模拟场景的算法 有效性不等同于真实场景);此外,算法于不同国家/地区真实场景的应用效果 也或存在差异性。3)实测路况数据的积累是解决长尾效应的方式之一;当前, 特斯拉拥有绝对领先优势、其次为百度(降维至 L2/L2+级与车企开展合作), 预计传统车企在陆续配置自动驾驶系统后的数据积累优势也或将逐步显现。

我们的观点,软件/算法是各车企形成长期差异化竞争的核心;其中,软件/算法 的决定性因素包括,1)团队组织架构的定位与清晰程度、团队的技术能力、以 及团队的执行力与稳定性,2)实测路况数据的积累。我们基于软件/算法(团队 与数据)的综合优先排序分别为百度、特斯拉、Waymo、新势力(其中,小鹏 或相对领先)、头部民营背景传统车企、以及国企/央企背景传统车企。

5、产业链市场空间比较与标的梳理

5.1、 产业链市场空间比较

我们判断,随着智能电动化的不断推进,与软件相关的整车价值占比将不断上升; 其中,由于越来越多车企或在智能电动车领域采取直营、以及软件包单独分拆销 售的模式,预计整车硬件售价取决于零配件成本、以及市场供求等,软件包售价 取决于用户差异化体验、以及自动驾驶系统功能兑现性。

我们将产业链拆分为 1)汽车电子硬件市场、以及 2)汽车软件市场。

根据 McKinsey 测算,2020-2025E、以及 2020-2030E 汽车电子硬件市场规模的年复合增速分别约 7.8%、以及 6.5%;其中,与 L3 级及以上自动驾驶系统相关的汽车电子硬件(EDU/ECU 与传感器)年复合增速分别约 14.9%、以及 12.4%。

1)DCU/ECU(域控制器/电子控制单元)

预计 2020-2030E,DCU/ECU(域控制器/电子控制单元)的汽车电子硬件市场 占比约 40%-45%;其中,与 L3 级及以上系统相关的 DCU/ECU 市场占比抬升 (2025E/2030E 分别约 13.0%/15.6% vs. 2020 约 9.3%),对应 2020-2025E、 以及 2020-2030E 年复合增速分别约 15.5%、以及 12.2%。

2)传感器

预计 2020-2030E,传感器的汽车电子硬件市场占比约 15%;其中,与 L3 级及 以上系统相关的传感器市场占比抬升(2025E/2030E 分别约 8.4%/11.2% vs. 2020 约 6.3%),对应 2020-2025E、以及 2020-2030E 年复合增速分别约 14.0%、 以及 12.7%;其中,预计 2030E 激光雷达的市场空间或达 120 亿美元。

汽车软件涉及操作系统与中间层/应用层、车载/互联/安全系统、以及 L3 级及以上自动驾驶系统等。根据 McKinsey 测算,2020-2025E、以及 2020-2030E 汽车软件市场的年复合增速分别约 12.1%、以及 9.1%;其中,预计与 L3 级及以上系统相关的软件市场占比抬升(2025E/2030E 均约 50%+ vs. 2020 约 40%+), 对应 2020-2025E、以及 2020-2030E 年复合增速分别约 16.4%、以及 11.1%。

我们预计汽车下阶段发展重心将紧密围绕绿色+智能两大核心主题,自动驾驶系统是带动汽车产业链(电子硬件与软件市场)稳步增长的核心驱动力;1)驱动以算法与用户生态等为主的软件市场规模/价值量占比增加;2)驱动硬件性能与 冗余要求增加,对应自动驾驶芯片与激光雷达等性能改善/硬件搭载数量增加。

我们预计软件/算法是决定用户差异化体验、以及自动驾驶系统功能兑现性的核心;预计产业链最受益子行业分别为软件/算法、激光雷达、以及芯片/域控制器。

结合产业链各子行业推荐顺序、以及基本面发展前景,推荐小鹏汽车(XPEV.N)、 广汽集团(2238.HK)、小米集团-W(1810.HK)、中科创达(300496.SZ)、 科大讯飞(002230.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、舜宇光学科技(2382.HK)、 中国软件国际(0354.HK)、斯达半导(603290.SH)、中鼎股份(000887.SZ)。

建议关注特斯拉(TSLA.O)、吉利汽车(0175.HK)、丘钛科技(1478.HK)、 比亚迪电子(0285.HK)、四维图新(002405.SZ)、宏发股份(600885.SH)。

6、重点公司

6.1、小鹏汽车(XPEV.N)

2020/8 小鹏汽车在美国成功上市,2020 全年交付量约 2.7 万辆,1Q21 交付量1.33 万辆(超此前指引)带动 Non-GAAP 归母净亏损收窄至人民币 7.0 亿元。我们判断,2C 端需求释放(销量同环比改善)、成本压缩、以及 XPilot 软件包 累计计提,是导致 1Q21 业绩超预期的主要原因。管理层指引,2Q21E 交付量约 1.55-1.60 万辆(已体现全产业链供应瓶颈),总收入约人民币 34-35 亿元。

受供应链、以及成本费用端影响,2Q21E 利润率或爬坡放缓:

1Q21 整车毛利率 同环比增加 15.4pcts/3.3pcts 至 10.1%(其中,XPilot 软件包累计计提的毛利 率贡献约 2.5pcts)。我们判断,1)2Q21E 业绩或体现原材料价格上涨风险、 叠加 XPliot 软件包采用当季计提,预计 2Q21E 毛利率爬坡放缓;2)截至 1Q21全国销售网点 178 家/自有品牌超充站 172 座(vs. 指引 2021E 销售网点 300 家/自有品牌超充站 500 座),预计 2Q21E 运营费用增加,或拖累经营利润率爬坡。

实现全栈软件/算法自研,基于中国场景的长期推进前景可期:

行业 2C 端需求 逐步释放;其中,软件/算法为长期差异化竞争的关键。我们看好小鹏 1)扩大 用户结构的战略布局(G3/P7 磷酸铁锂版车型分别于今年 4 月/5 月开启交付);2)全栈软件/算法技术优势与数据快速迭代,有望驱动智能驾驶功能快速兑现(截 至 3 月,P7 用户 XP3.0 系统 NGP 激活率 25%;其中,NGP 渗透率 50%+), 预计第三款(首款激光雷达车型 P5,2022E 配置 XP3.5 系统)与第四款车型(配 置 XP4.0 系统)将分别于 4Q21E 与 2022E 开启交付;3)后市场生态圈的定位。

维持“增持”评级:

我们看好磷酸铁锂版 G3/P7 上市驱动的 2H21E 销量爬坡、 以及 XPilot 渗透率抬升驱动的毛利率长期改善前景。维持 2021E/2022E/2023E Non-GAAP 归母亏损分别约人民币 36.9 亿元/23.7/11.5 亿元,我们维持目标价US$32.00(对应约 10.2x 2021E P/S),维持“增持”评级。

风险提

示

:

全产业链供应瓶颈;利润率爬坡不及预期;行业与市场竞争加剧;XPilot 功能兑现与渗透率不及预期;持续融资/摊薄风险;市场与金融风险等。

6.2、 广汽集团(2238.HK)

开发 ADiGO 4.0 智驾互联生态系统,携手科技型公司,智能化提速:公司与华 为共同开发 L4 级自动驾驶车辆,与地平线签署战略合作协议,联合发布广汽版 征程三芯片,并与百度签署战略合作框架协议,全方位拓展智能化。

持续看好日系稳健增长前景:

我们看好 1)2021E 广丰全新车型凌尚(TNGA 平 台轿车,车型定位介于雷凌与凯美瑞之间,预计 1H21E 上市)、威兰达插电混 动版、以及现有车型汉兰达换代与 C-HR/凯美瑞改款等驱动的销量增长前景;2)2021E 广本全新车型(思域姐妹款,预计 2021E 年末上市)、皓影插电混动版、 以及现有车型雅阁改款等驱动的销量增长前景;3)预计广本/广丰销量稳健增长 驱动的单车盈利持续爬坡趋势有望延续,盈利贡献前景可期。

行业修复带动广汽传祺改善,广汽埃安推进前景可期

:

1)我们预计 2021E 国内 乘用车高个位数或近 10%销量同比增速(vs. 中汽协预计约 7.5%);其中,自 主或具有更高修复弹性(2021E 广汽全年销量目标同比增长 10%)。我们预计2021E 广汽传祺销量同比增长近 9%至 32 万辆,预计销售规模扩大/规模经济等 有望驱动减亏。2)我们预计 2021E 国内新能源乘用车销量同比增长超 60%至200+万辆(渗透率或近 10%),行业 2C 端需求逐步释放前景可期。根据集团 的十四五规划,2025E 广汽总产销量年复合增长 10%+至 350 万辆;其中,新能 源产销量占比 20%+至 70+万辆。我们看好广汽埃安 Y/S/ V/LX 差异化定位与ADiGO 自动驾驶系统功能兑现,预计 2021E 广汽埃安扭亏前景可期。

维持 H 股“买入”评级:

我们维持 2021E-2023E 公司归母净利润分别约人民币82.1/110.9/136.5 亿元,维持 H 股“买入”评级。

风险提示:

行业需求修复不及预期;自主减亏幅度不及预期;广本/广丰销量与 盈利爬坡不及预期;广菲克/广汽三菱销量与盈利承压;市场与金融风险。

6.3、 小米集团-W(1810.HK)

21 年起显著加强线下渠道管控,高周转渠道驱动更高投资回报:2021 年初以来 公司显著加强对门店分层管理、对不同层级门店的管控力度,从而更直接敏感有 效把握最终消费者需求,尤其是专卖店模式引入“零售通”系统及零库存策略, 能够提升渠道周转效率从而提升投资回报率,有利于线下门店数量迅速扩张、单 店坪效提升。

高效率的智能硬件零售模型跑通,利润放量之路刚刚启动:

公司整体战略调整之后,品牌力+产品力升级+渠道新模型撬动的利润放量之路刚刚启动。我们预计 其 21-23 年业绩增长主要驱动力将来自硬件销售业务盈利提升,生态链等股权投 资收益是重要的潜在利润弹性,互联网业务增速相对逊色、利润占比或下降。线 上线下打通的新渠道模型具备高周转优势,有望放大包括手机、IoT 在内的硬件 销售收入规模效应、降低 OPEX 费用率从而驱动净利润抬升。

小米造车能实现既有品牌/渠道优势延伸,未来产品能力等待验证,短期考验硬件整合能力,中长期软件生态占优:

电动车终端销售业务将围绕品牌、渠道、产 品三大维度展开较量。1)品牌:小米作为消费电子品牌影响力强势,受众基础 广泛,有助前期推广,但切换至汽车耐用品领域更需强调安全可靠性、需做印象 转化;2)渠道:小米线下渠道加强以及大型商厦旗舰门店布局,正好适合电动 车销售;3)产品:芯片等核心硬件配置、AI 算法能力、以及未来的软件应用生 态将为主要竞争要素。公司自研芯片能力基础偏弱,但在核心芯片采购能力占优。小米相比传统车企、造车新势力而言软件能力突出,而相比苹果、百度等企业在AI 算法能力及数据积累基础暂时较为薄弱;在软件生态方面,基于小爱同学 APP以及自有生态链模式来实现 IoT 平台生态扩容,基于多场景布局积累可实现更好 的联动协同性,能够大幅提升用户体验,AIoT 生态协同性将显著占优。

盈利预测、估值与评级:

维持 21/22/23 年 non-IFRs 净利润预测 190/267/367亿元,对应同比增速分别为 46%/41%/37%。小米特有的生产-流通模式成就了 高效率的智能硬件零售公司,渠道+品牌底层优势稳固,线上线下打通的渠道模 型撬动的增长潜力值得重视,基本面内生持续增长空间广阔。我们维持目标价40 港币,维持“买入”评级。

风险提示:

手机份额扩张不及预期;海外市场拓展不及预期;互联网变现不及预期。

6.4、 中科创达(300496.SZ)

2020 年实现营业收入 26.28 亿元,同比增长 43.85%,实现归母净利润 4.43 亿 元,同比增长 86.61%;21Q1 实现营收 7.9 亿元,同比增长 78.80%;归母净利 润 1.10 亿元,同比增长 64.60%。公司收入和利润快速增长主要系公司核心竞争力持续加强,客户粘性持续增加,业务量增加所致。

全球领先的智能操作系统产品和技术提供商:

公司成立于 2008 年,致力于提供卓越的智能操作系统产品、技术及解决方案,立足智能终端操作系统,聚焦人工智能关键技术,助力并加速智能手机、智能物联网、智能网联汽车、智能行业等领域的产品化与技术创新。公司在全球拥有超过 500 家客户,并覆盖了超过 1/4的产业链内世界五百强企业。受益于操作系统的垂直整合优势,公司与包括芯片、 终端、运营商、软件与互联网厂商等建立了多渠道、多方位的合作关系。

技术和市场双轮驱动:

技术方面——源于多年在 Android、Linux、Windows 和HTML5 等操作系统技术的研发与创新,中科创达形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系。公司在通信协议栈、操作系统优化、 系统安全、图形图像处理、人工智能算法等领域均形成了自有 IP 和核心关键技 术。市场方面——公司起步于智能手机和平板电脑, 2013 年前瞻性布局新一代 智能网联汽车业务,汽车业务收入占比由 16 年的 5.45%提高至 20 年的 29.31%,16-20 年复合年均增长率高达 102.04%;21Q1 公司智能汽车业务实现收入约2.36 亿元,同比增长约 91%。此外,2016 年推出“核心板+操作系统+核心算法” 一体化的 SoM 产品,开始在机器人、AR/VR、可穿戴等 IoT 领域进行产业布局。持续的市场开拓和自身的技术壁垒将为公司提供长期增长驱动力。

智能座舱正在成为新车比拼竞争力的关键因素:

根据高工智能汽车研究院监测数 据显示,2020 年 1-10 月国内新车(合资及自主品牌)销售上险标配搭载双屏(全 液晶仪表+中控大屏)为 254.05 万辆,同比增长 57.42%;搭载视觉 DMS 系统8.07 万辆,同比增长接近 4 倍;搭载 OTA 功能 321.49 万辆,同比增长 153.77%。从实际前装上险搭载率来看,1-10 月双屏搭载率为 17.46%;OTA 搭载率为22.09%;视觉 DMS 搭载率为 0.55%。2020 款上市新车在智能座舱功能搭载方 面,相关数据全面超过平均数;其中 1-10 月双屏搭载率为 30.03%,高出平均搭载率近一倍。OTA 搭载率为 32.34%,高出平均搭载率十几个百分点。HUD、DMS 等功能搭载也成为新车的卖点。智能座舱的各种功能搭载量和搭载率均实 现快速上涨,智能座舱正在成为新车比拼竞争力的关键因素,预计相关需求还将持续增长。

盈利预测、估值与评级

:

维持 21-23 年公司归母净利润分别为 5.98、8.30 和 11.48亿元,维持“增持”评级。

风险提示:

5G 低于预期;智能网联汽车业务拓展不及预期;市场竞争加剧等。

6.5、科大讯飞(002230.SZ)

2020 年实现营业收入 130.25 亿元,同比增长 29.23%;实现归母净利润 13.64亿元,同比增长 66.48%。21Q1 实现收入 25.01 亿元,同比增长 77.55%;实现 归母净利润 1.39 亿元,同比实现扭亏为盈,各项财务指标稳健增长。

动态看待公司价值,长短逻辑兼备战略标的:

中短期看公司深耕的教育、司法、 消费者、汽车等赛道呈现高速的增长势头和成长前景,收入维持高增长高确定。中长期看随着语义理解等技术进步,语音交互将成为重要的交互手段,垂直行业 应用将持续渗透深化,公司一方面在垂直领域应用能不断拓展新的增长点,另外 基于平台生态及用户数据积累带来的变现空间亦值得期待。

汽车智能化加速发展,公司迎来新的增长点:

根据高工智能汽车研究院监测数据 显示,2020 年国内新车(合资+自主品牌)前装搭载语音识别及交互功能上险量 为 1206.4 万辆,同比增长 17.88%;搭载率从 2019 年的 49.82%提升至 2020年 63.25%,搭载率快速上升其中公司和赛灵思占据市场前两位,合计份额达到70%。公司自 2003 年开始已经在汽车智能化领域深耕了 18 年,致力于解决汽 车驾舱交互痛点,主要业务模式为在前装市场为车厂提供语音软件和套件的技术 授权,现已推出了飞鱼 OS、飞鱼智能助理、飞鱼智云、知识大脑、A.l.销服等汽 车智能化产品。公司汽车领域营收快速增长,2017 年至 2019 年,营业收入增 长率分别为 113.06%、7.36%、39.08%。疫情期间,汽车厂商经营受到影响, 导致公司 2020 汽车领域营业收入 3.24 亿元,同比下滑 12.98%。截至 2020 年11 月,公司在汽车领域已经完成 1200+前装项目交付、90%以上中国合资&自 主品牌乘用车采用了科大讯飞产品,车载智能产品出货量超 2500 万。公司作为 车载语音识别及交互领域龙头企业有望率先受益于智能汽车的快速发展及语音 识别及交互功能搭载率的持续提升。

投资建议:

维持公司 21-23 年归母净利润分别为 16.55、21.35 和 26.28 亿元。看好 AI 时代背景下公司 AI 技术应用深度和广度持续增加,维持“增持”评级。

风险提示:

新产品推广不达预期,市场竞争加剧。

6.6、 韦尔股份(603501.SH)

汽车 CIS 行业高速增长:1)未来单辆汽车需搭载 11-15 颗摄像头。随着自动驾驶渗透率的不断提升,自动驾驶汽车上搭载摄像头的数量大幅提升,如蔚来 ET7搭载了 12 颗摄像头,小鹏 P7 搭载 14 颗摄像头。根据 Yole 数据,L4/L5 级自 动驾驶汽车需在舱外搭载 8-11 颗摄像头(4 颗成像+4~7 颗感知),需在舱内搭 载 3-4 颗摄像头,合计 11-15 颗摄像头。2)汽车 CIS 单价提升显著。相比于手 机,汽车 CIS 需满足更苛刻的条件,要求具备 120-140dB 的高动态范围,能在-40-105°C下正常运行,较好的夜视能力并解决 LFM 和伪影等问题。因此同像素 的情况下,汽车 CIS 价格即高于手机 CIS,1-2M 单颗价格在 3-8 美金左右,8M的量产单价在 10 美金以上,单颗 CIS 价值量大幅提升。

受益于 ADAS,2025 年汽车 CIS 市场有望超 30 亿美元:

据 Yole 预计,ADAS车用摄像头模组市场在 2020 年为 35 亿美元,2025 年可增长至 81 亿美元。按 照 2019/2025 年摄像头模组中 CIS 价值占比估算,2020/2025 年 ADAS 车用 CIS分别将达到约 16/34 亿美元的市场规模。

产品+技术+客户三大优势下,豪威汽车 CIS 市占率有望进一步扩大

:

1)豪威产品线齐全,32 款产品覆盖 0.3M-8.3M,丰富产品矩阵构筑强大竞争壁垒。豪威 在 2004 年左右进入汽车 CIS 市场,历史积累深厚,公司不断推出新型汽车 CIS产品,目前拥有 32 款领先的汽车 CIS 产品,对于环视、ADAS、舱内监控和倒 车影像等功能均可满足,产品矩阵丰富。2)豪威的空间域曝光技术可解决高 HDR和 LFM 问题,自动驾驶趋势下抢占安森美份额。自动驾驶趋势下,汽车 CIS 需 使用大小像素技术解决高 HDR 和 LFM 问题,豪威过去在手机(小像素技术)和 汽车(大像素技术)均有深厚积累,可开发出高阶大小像素技术,而安森美因缺 乏小像素技术,在未来的汽车 CIS 产品竞争中将处于劣势。3)拥抱优质客户, 加速渗透国内市场。豪威在汽车 CIS 行业布局已久,欧洲大型车厂奔驰、宝马、 保时捷等均是公司深度绑定客户,公司客户优势明显。公司在国内市场亦呈加速 渗透状态,如理想 one 和零跑汽车 C11 均搭载了豪威传感器。公司 20 年汽车CIS 收入约 2.6 亿美金,预计到 2023 年公司汽车 CIS 收入将达到 10 亿美金。

盈利预测、估值与评级:

韦尔股份收购豪威后,成为全球领先的 CIS 龙头企业。公司不断升级自身技术实力,在手机 CIS 和汽车 CIS 领域持续取得新突破,公司市占率和盈利能力亦不断提升,在汽车 CIS 高速增长下公司有望进入新的发展阶段。维持公司 21-23 年归母净利润 44.69/55.54/68.32 亿元,维持“买入”评级。

风险提示

:

新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧风险。

6.7、舜宇光学科技(2382.HK)

手机光学出货量增速短期放缓,全年达到指引无虞:受芯片缺货导致行业供需错配影响,预计2Q21手机镜头出货量增速放缓,但在市场集中度提升背景下,2Q21手机镜头出货量仍有望录得同比双位数增长;手机摄像模组方面,鉴于下游终端客户份额提升空间更大、叠加持续发力三星客户拓展,预计2Q21出货表现将优于手机镜头,后续月度出货有望持续超市场预期。21年全年来看,我们仍对手机出货量增长给予乐观预期,维持手机光学产业链顺周期复苏观点。伴随上游产能陆续释放,芯片供需格局有望于3Q21起好转,芯片缺货预计有所缓解,从而进一步提振出货动能,驱动2H21手机光学出货量环比提升。我们预计21年手机镜头、手机摄像模组出货量增速将达到公司指引区间。光学仍为各大手机厂商主打卖点,21年光学升级趋势重启驱动公司产品结构持续改善。

客户+产品线扩张逻辑启动,重点关注效率、良率提升带来的盈利能力改善机会:

下游终端品牌份额重分配背景下,公司客户结构多元,oppo、vivo、小米、三星等其他品牌业务占比扩大有望对冲华为相关业务下降风险。公司通过切入美国大客户镜头供应链,叠加三星供应链份额提升机会,有望带动公司业绩持续增长。伴随生产自动化率进一步提升带来良率、效率改善,手机光学毛利率具备进一步提升空间。重点关注产品结构改善,以及效率良率提升带来的盈利能力改善机会。