李晓桐对本文有贡献

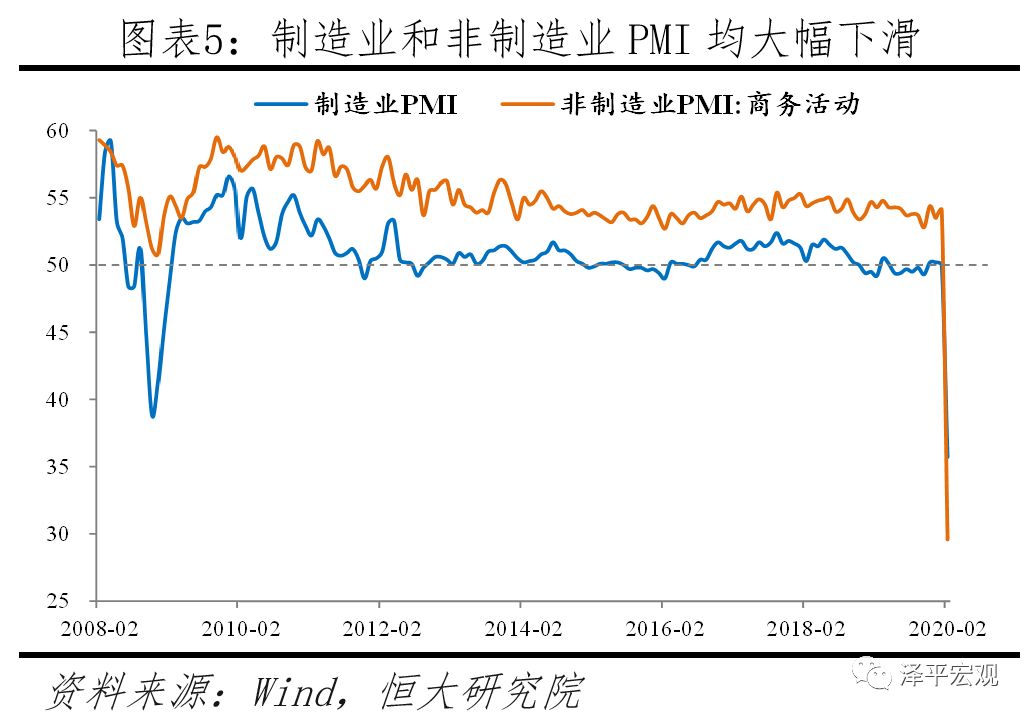

受疫情冲击,2月中国制造业PMI和非制造业商务活动指数大降至35.7%、29.6%,创历史新低,短期影响超过2008年国际金融危机。

虽然中国疫情暂时得到初步遏制,但全球快速蔓延,各国股市大跌。

我们认为,应充分估计当前经济形势的严峻性,是时候启动“新基建”了,改革战“疫”,化危为机。

艰难困苦,玉汝于成。

1 疫情冲击2月中国PMI创历史新低,超过2008年

1.1 中国疫情初步遏制,但返城复工明显推迟

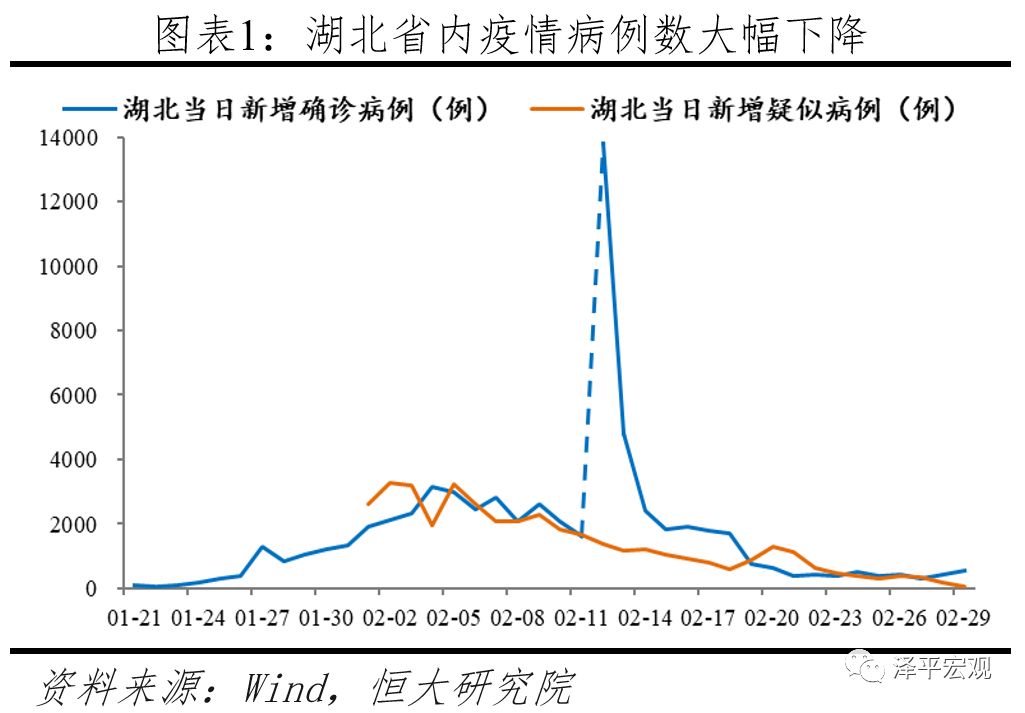

中国疫情初步遏制,湖北省连续11日新增确诊保持在三位数,湖北省外多省近日新增确诊降至0或个位数。

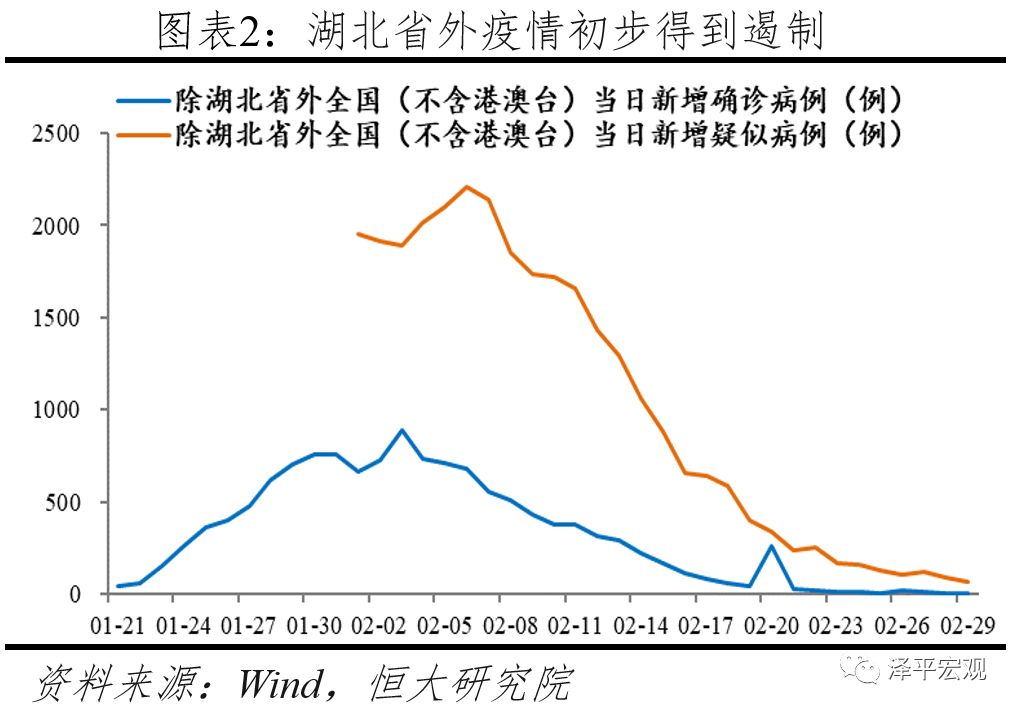

自1月新冠肺炎疫情爆发以来,疫情一度迅速从武汉快速蔓延至全国,但中国政府果断采取封城、居家隔离、延长假期、推迟复工、各方驰援湖北等措施,有力防止了疫情进一步扩散蔓延。截至2月29日24时,全国(不含港澳台)累计报告确诊病例79824例,现有确诊病例35329例(其中重症病例7365例),累计治愈出院病例41625例,累计死亡病例2870例,现有疑似病例851例。湖北省内疫情缓和,自2月19日以来新口径下当日新增确诊案例持续保持在三位数,疑似病例存量大幅减少。湖北省外当日总新增确诊案例自2月21日以来保持在两位数,多省近日新增确诊为0或个位数,疫情已初步得到遏制。

但春节假期正常生产生活受严重冲击,年后复工明显延迟,2月25日全国大中型企业复工率为78.9%,预计3月底将升至90.8%。

受新型冠状病毒疫情影响,全国及各省纷纷调整复工时间,国务院将春节假期延长3天至2月2日,多数省份规定企业复工时间不早于2月9日,湖北复工时间不早于2月13日。

根据交通运输部数据,

春运40天(1月10日至2月18日),全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客14.76亿人次,比去年同期下降50.3%。

截至2月25日,在全国采购经理调查企业中,大中型企业复工率为78.9%

,

其中大中型制造业企业达到85.6%。

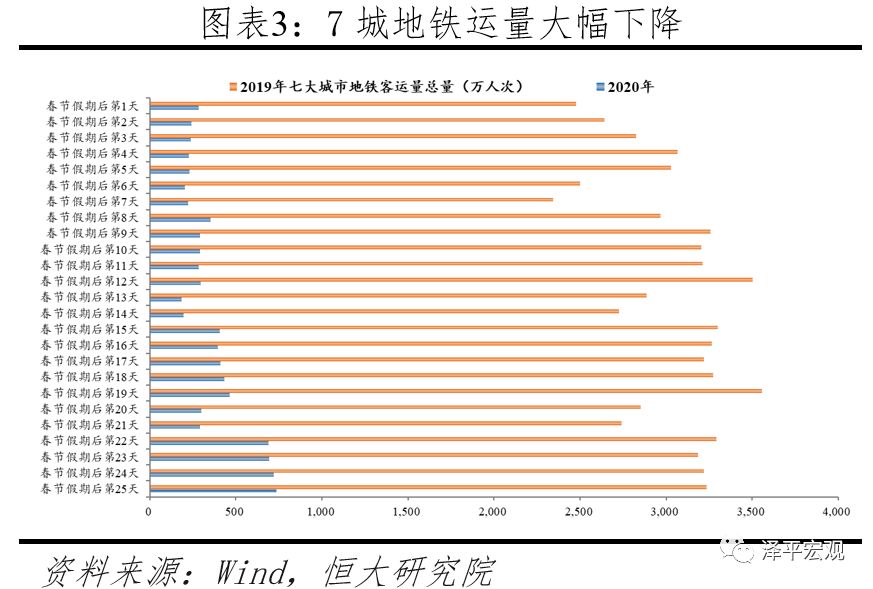

以上海、广州、成都、南京、西安、苏州和郑州七大地区的地铁客运量为样本,则春节假期后第一周2020年客运总量仅相当于2019年农历同期的8.8%,春节假后第四周(22-25日)有所上升,但仍仅22.3%。

以30大中城市商品房销售面积来看,房地产销售大幅下滑,2020年春节后前34天销售面积仅相当于去年同期的18.4%。

同

时,

采购经理调查显示,大中型企业3月底复工率将升至90.8%

,其中制造业为94.7%,分别比当前上升11.9和9.1个百分点,因此

总体复工水平将在3月明显提升。

1.2 2月制造业PMI指数为35.7%,较上月大幅下滑14.3个百分点,低于2008年11月全球金融危机时的38.8%

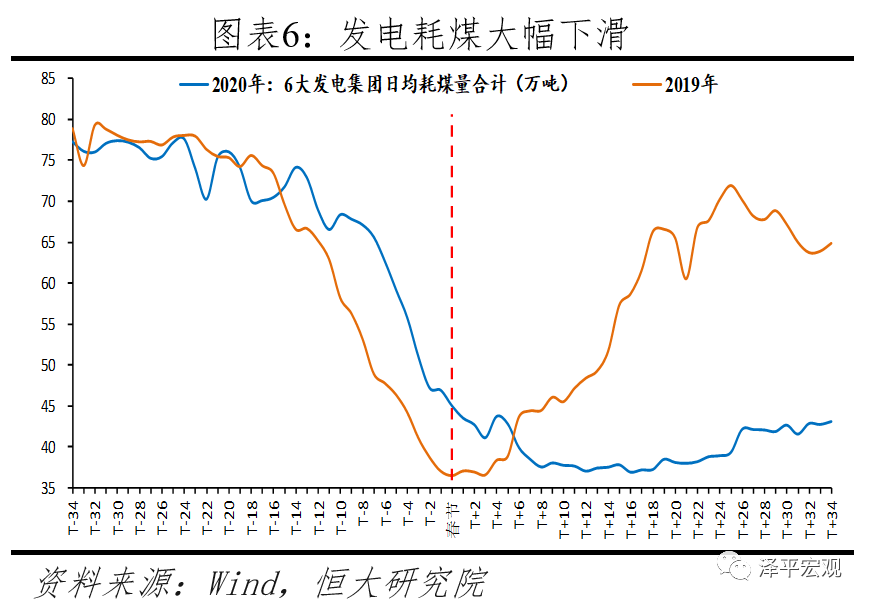

生产端,2月PMI生产指数为27.8%,较上月大幅下滑23.5个百分点。

生产指数下滑与高频数据一致,

生产指数下滑与高频数据基本一致,2020年节后34天六大电厂

日均

耗煤量相当于去年同期的70.5%。

生产放缓原因主要是新冠疫情冲击下企业延迟复工、生产停滞。

从复工结构看,重大工程项目复工迅速,广东、浙江等省市复工较快。

截至2月27日,国家交通建设、能源领域一批重大工程已完成复工,全国533个重大交通项目开复工率超过70%,电力、石油、石化行业复产率超过95%。

分省看,全国规模以上工业企业复工率逐步提高,其中浙江、广东、山东超过90%,江苏、福建、江西、河北复工率超过70%。

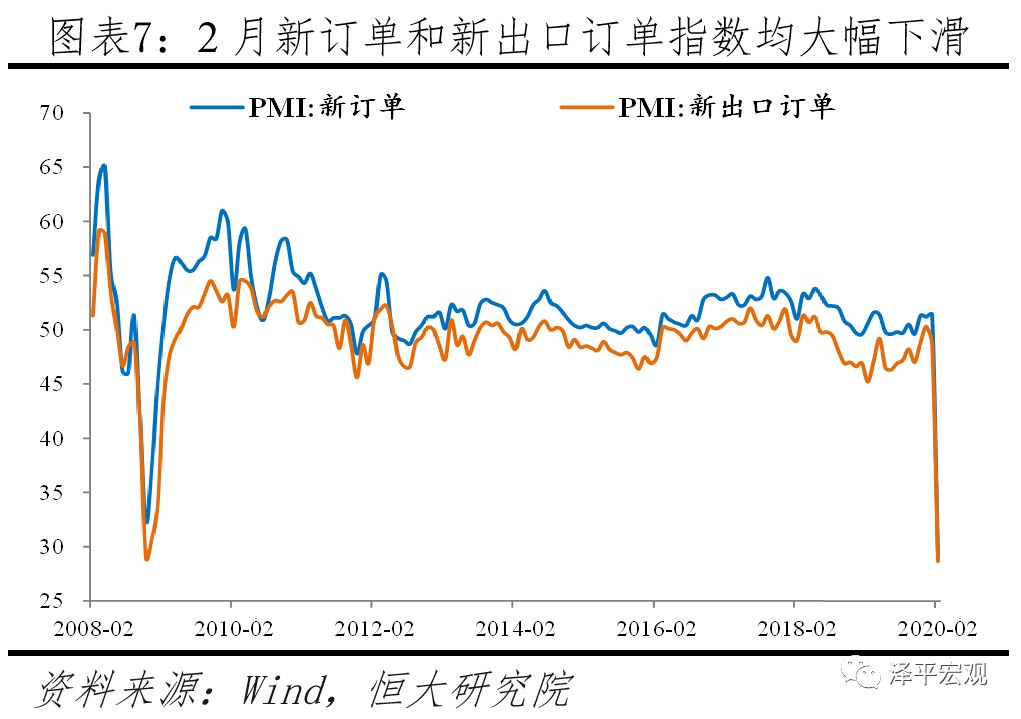

需求端,新订单和新出口订单均大幅下滑,同时海外疫情发酵将继续冲击未来出口订单。

2月新订单和新出口订单指数分别为29.3%和28.7%,分别较上月大幅下滑22.1和20.0个百分点,原因仍主要是疫情冲击导致复工推迟,加之部分国家对中国采取贸易管制。

一是截止2月28日,已有24个国家或地区对我国货物贸易采取管制措施,

包括伊朗、俄罗斯、韩国、印度、印度尼西亚、泰国、越南等。

展望未来出口依然承压,新出口订单短期或难恢复到年初水平。

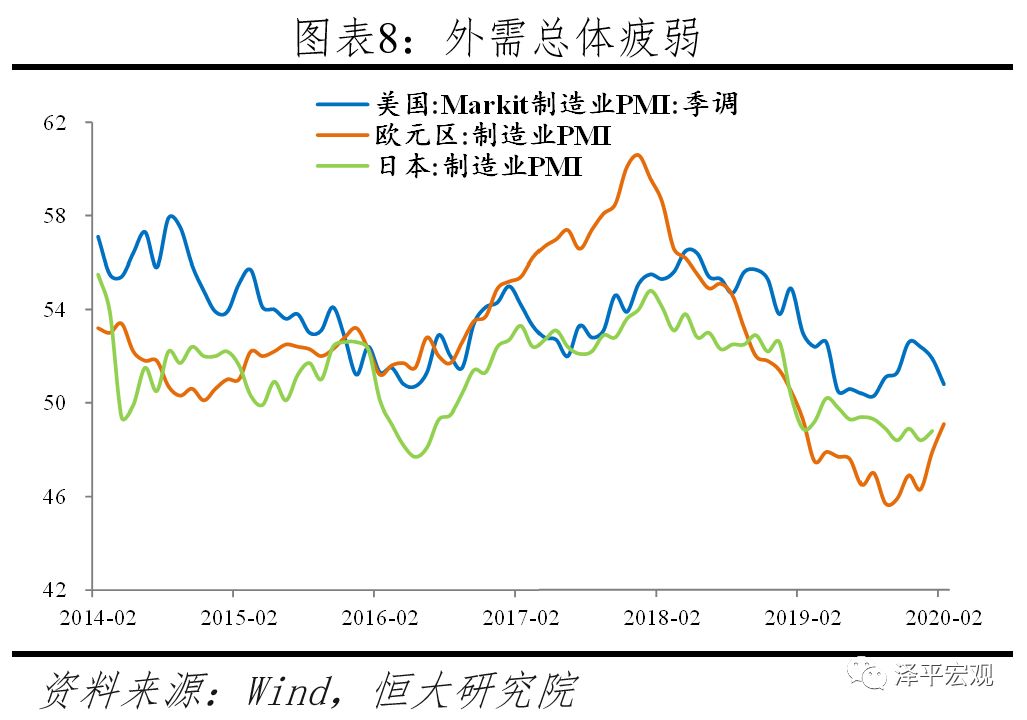

二是美欧日自身经济增长动能趋弱,且海外疫情开始发酵限制需求。

2月美国Markit制造业PMI为50.8%,较上月下滑1.1个百分点;

2月欧元区PMI为49.1%,连续13个月低于荣枯线;

其中,欧洲经济火车头德国制造业PMI为47.8%,连续14个月低于荣枯线。

三是贸易摩擦带来的产业链转移仍在持续,2020年中美贸易形势仍有变数。

中美贸易摩擦只是再次阶段性缓和,2020年依然存在形势反复可能,企业面临不确定性,仍可能持续进行产业链转移。

2019年越南和中国台湾对美出口同比分别达35.6%、18.6%,中国对美出口同比-16.2%。

此外,本月进口指数大幅下滑,进口指数31.9%,较上月下滑17.1个百分点。

1.3 原材料价格指数大幅下滑,企业亏损和通缩风险加大

2月出厂价格指数为44.3%,较上月下滑4.7个百分点;

主要原材料购进价格指数为51.4%,较上月下滑2.4个百分点。

原材料价格下滑幅度较小主因原材料库存消耗较快,对价格有所支撑。

近期新冠疫情冲击油价、铜价等大宗商品价格,PPI通缩风险加剧。

近期新型冠状病毒疫情打击全球原油需求预期,叠加避险情绪上升,原油价格快速下跌。

2月布伦特原油环比-12.2%,南华工业品月均环比-7.0%,螺纹钢月均环比-7.1%,预计2月PPI环比大幅下跌。

同时,出厂价格和原材料价格指数差值迅速扩大,2月差值为-7.1个百分点,而1月差值为-4.8个百分点,中下游企业盈利压力加大。

1.4 采购量和经营预期指数大幅下滑,产成品库存积压,原材料库存大降后期存补库需求

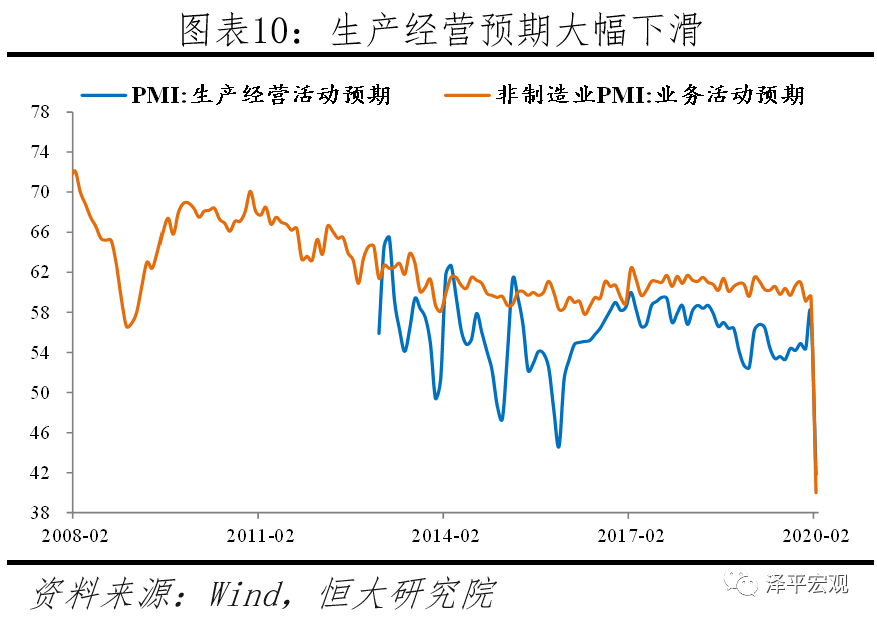

2月生产经营预期指数为41.8%,较上月下滑16.1个百分点。

采购量指数为29.3%,较上月下滑22.3个百分点。

经营预期指数下滑幅度较采购、生产等指数小,主因是疫情防控初显成效和政策提振企业信心。

2月原材料库存指数33.9%,较上月下滑13.2个百分点,反映原材料消耗较快,后期有较强补库存需求;

产成品库存指数46.1%,较上月上升0.1个百分点,反映疫情期间物流堵塞、消费放缓导致的库存积压;

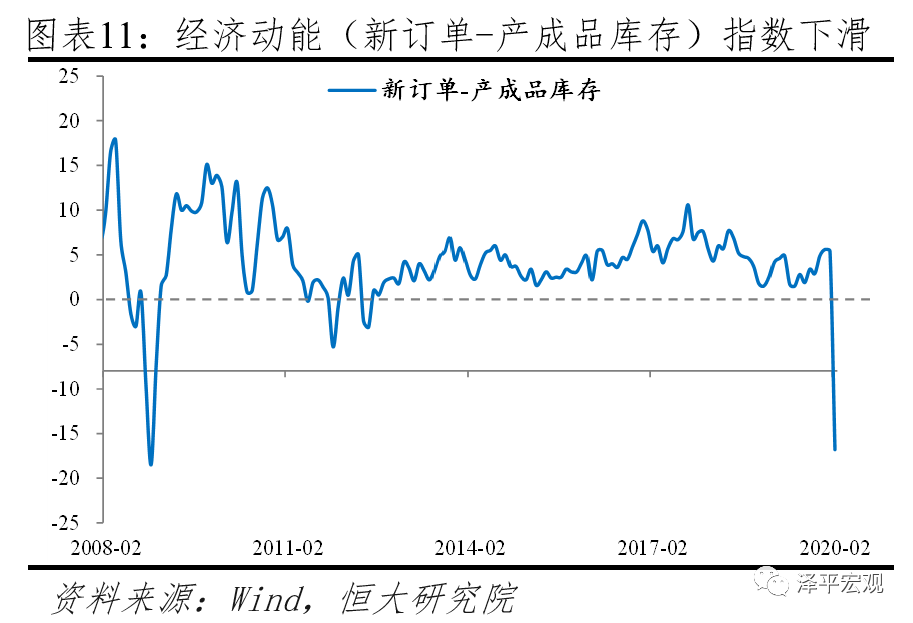

同时经济动能(新订单-产成品库存)指数较上月下滑22.2个百分点。

自疫情爆发以来,财政货币双发力,央行MLF降息,财政下达新地方债券额度。

央行2月3日进行OMO降息10BP,2月17日MLF降息10BP,同时提供3000亿低息专项再贷款支持疫情防控。

财政部2月11日宣布再提前下达2020年地方债券额度8480亿元,含专项债限额2900亿元,结合去年底下达的额度,财政部累计下达2020年债务限额18480亿元;

阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费,预计涉及超5000亿元。

交通运输部2月15日通知全国收费公路免收车辆通行费截止日期延至6月30日。

发改委22日印发通知,明确降低企业用点用气成本,自2月1日至6月30日,除高耗能行业用户外,电力用户收费按原到户电价水平95%结算,预计惠及5000万户。

2月21日政治局召开会议,明确疫情拐点尚未到来,提出“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”,释放积极政策信号。

2

月25日,国常会再次强调稳就业,提出扩大硕士研究生招生、引导用人单位推迟面试和录取时间等措施;

加大对中小微企业复工复产的措施,增加再贷款和再贴现额度5000亿元,重点用于中小银行加大中小微企业信贷支持。

1.5 受疫情影响,大中小型企业PMI均大幅下滑,中小企业受冲击更大

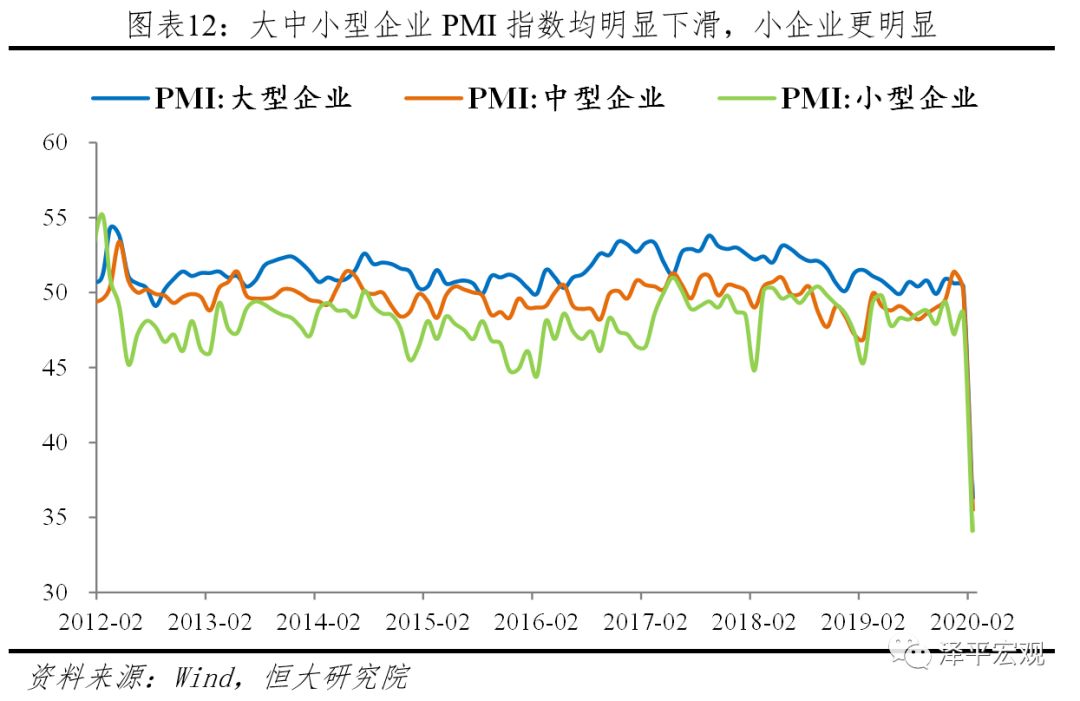

2月大中小型企业PMI指数分别为36.3%、35.5%和34.1%,较上月分别下滑14.1、14.6和14.5个百分点,中小企业下滑更大。

从生产看,大中小型企业指数分别下滑23.2、24.1和23.2个百分点;

从新订单看,大中小型企业分别下滑22.4、22.0和21.4个百分点,反映新冠疫情对大中小型企业的生产、新订单的全面冲击。

受益于部分利好政策出台,大中小型企业生产经营预期下滑幅度好于生产和新订单,分别下滑16.9、14.8和15.8个百分点。

但由于疫情造成的复工延迟、消费空白对现金流周转能力较弱、信贷支持较弱的中小微企业影响更大,后期政策应重点关注中小微企业的生存问题。

1.6 21个制造业行业PMI均落入收缩区间,仅食品和医疗行业景气度相对较好

分行业看,本月制造业21个行业PMI均落入收缩区间,但各行业受影响程度不同。

其中,化学纤维、通用设备、专用设备、汽车等行业PMI落至30.0%以下;

在稳产保供政策支持下,保障人民群众基本生活需求的农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等行业PMI保持在42.0%以上,提供卫生健康与医疗保障的医药制造业PMI为39.7%,均高于制造业总体水平,受影响相对较小。

1.7 服务业整体受冲击比二产更严重,21个行业中19个收缩,交通、餐饮、旅游受损大,在线办公和娱乐受益

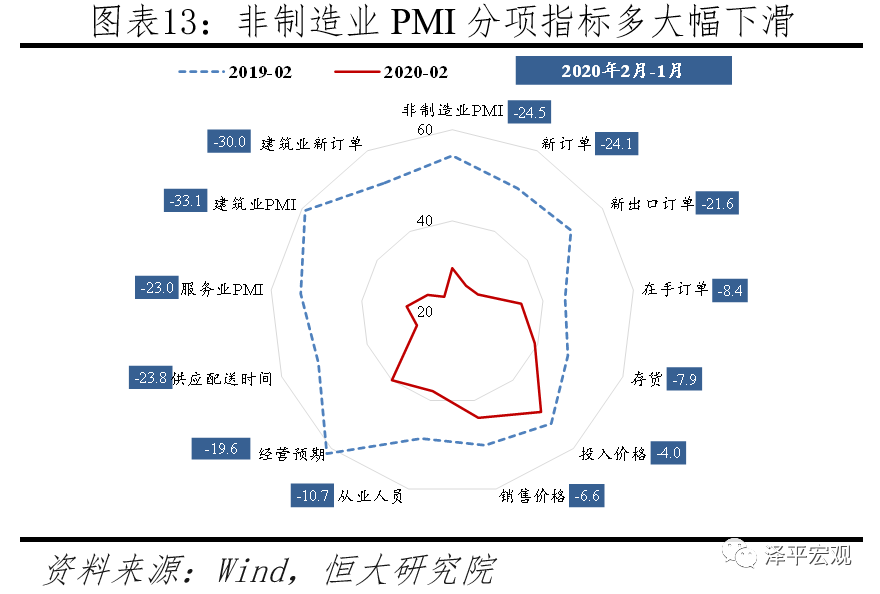

非制造业商务活动指数大幅下滑24.5个百分点至29.6%,而2008年金融危机最低值为50.8%。

新订单指数26.5%,较上月下滑24.1个百分点。

服务业商务活动指数为30.1%,比上月下滑23.0个百分点,

在调查的21个行业中,有19个行业的商务活动指数位于收缩区间。

但是从子行业来看,不同行业景气度分化较大。

一是交通运输、住宿餐饮、旅游、居民服务等人员聚集性较强的消费行业需求骤减,

商务活动指数均落至20.0%以下。

受新型冠状病毒影响,春节期间服务业受冲击明显。

交通运输方面,1月10日至2月18日,春运40天,全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客14.76亿人次,比去年同期下降50.3%。

电影方面,2019年春节档票房58.59亿,占全年票房的9%,但2020年春节档7部电影全部撤档,此前预计总票房近70亿。

二是金融业继续保持在扩张区间,其商务活动指数为50.1%。

三是在云办公、在线教育和远程医疗等新业态新技术的支撑下,电信、互联网软件行业商务活动指数明显好于服务业总体水平。

据Questmobile报告,中国移动互联网人均每日使用时长自春节前的6.1个小时提升至春节期间的6.8个小时,节后因在线办公和学习提升至7.3个小时。

其中,效率办公日均活跃用户提升近4000万;

生鲜电商日活用户自平时的800万提升至1000万,节后再提升至1200万。

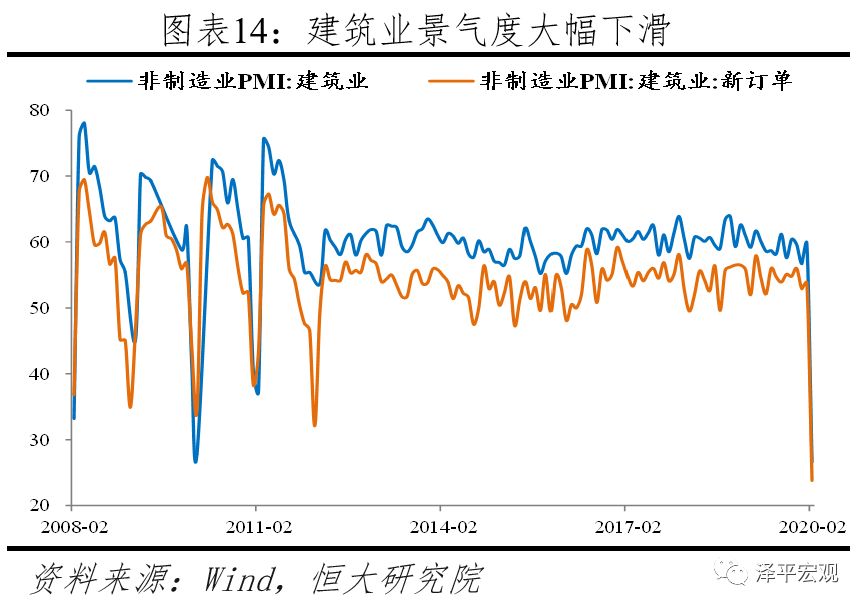

建筑业活动大降,但预期相对较好,市场对复工和基建期望高。

建筑业商务活动指数和新订单指数分别为26.6%和23.8%,较上月下降33.1和30.0个百分点。

从市场预期看,业务活动预期指数为41.8%,较上月下降22.6个百分点,但其中土木工程建筑业业务活动预期指数为51.8%,保持在临界点以上。

2019年11月27日,财政部提前下达2020年部分地方政府新增专项债务限额1万亿元。

2020年2月11日,财政部再次下达新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务5580亿元,专项债务2900亿元,已达到法定授权范围的上限。

2020年1月全国共计26个省市发行地方政府债券7851亿元,其中专项债7148亿元;

2月截至27日共发行2463亿元,其中专项债1547亿元。

随着专项债发行到位,大型项目复工加速,二季度将迎来基建施工高峰。

2 中国疫情快速升级为全球大瘟疫,国际金融海啸,世界经济增长蒙上阴影

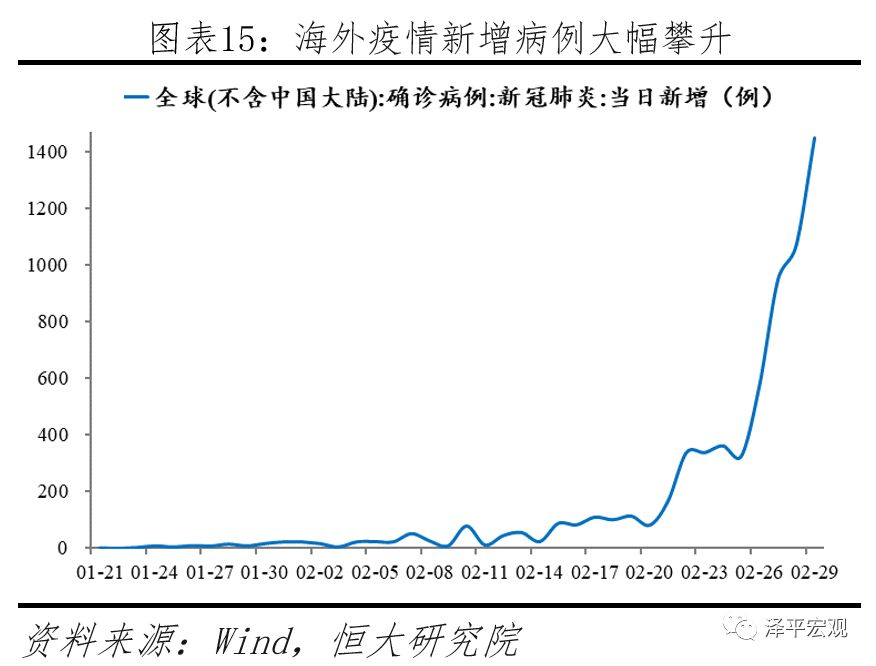

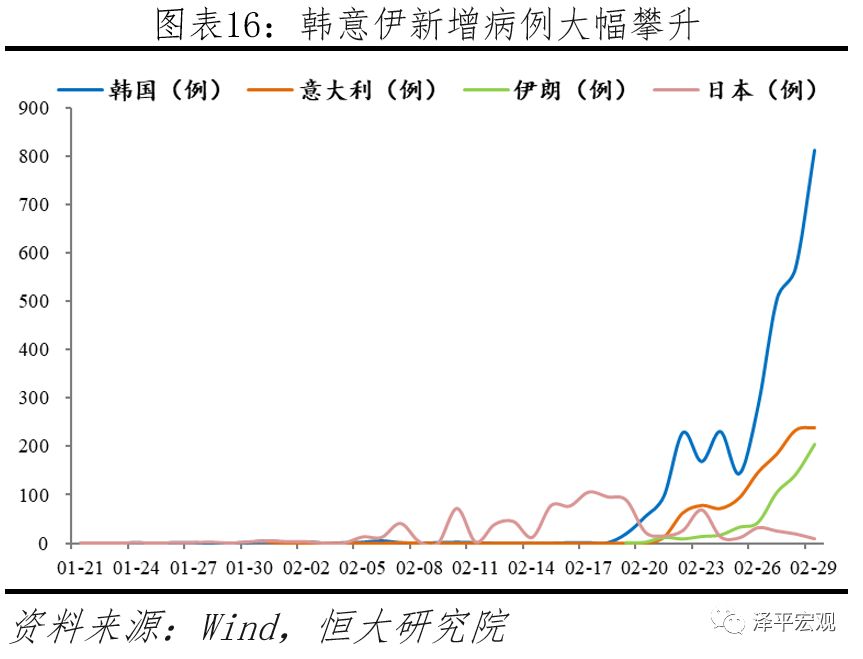

疫情迅速蔓延全球55个国家和地区,日本、韩国、意大利、伊朗成为重灾区,海外日新增确诊病例数持续攀升至四位数。

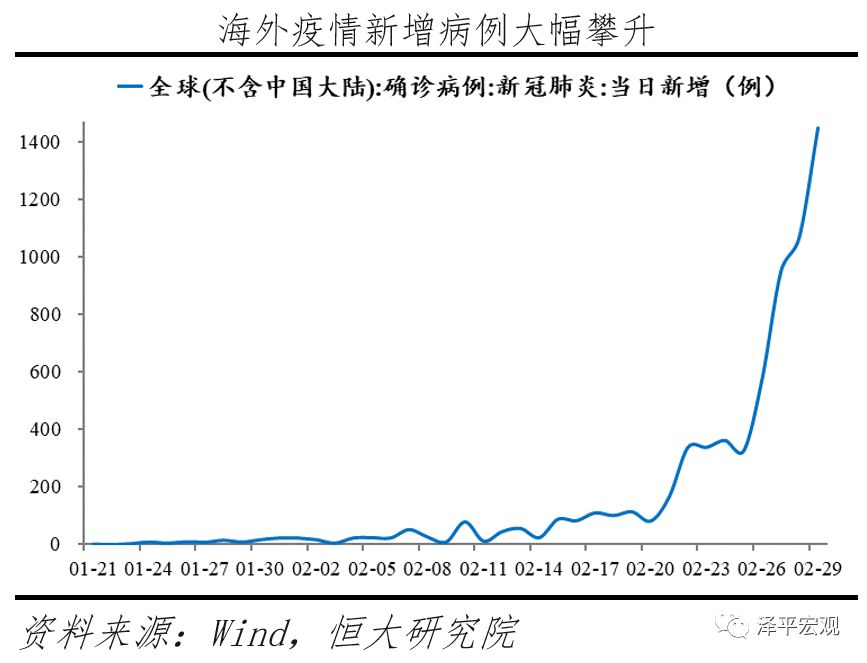

截至2月29日,海外新冠肺炎累计确诊病例6676人(截止3月1日16时Wind统计),日新增确诊1448例。

其中,韩国、意大利、日本(含钻石公主号)、伊朗累计确诊分别为3150、1128、947和593例,29日新增确诊分别为813、239、9和205例;

美国累计69例,29日新增7例。

并且,由于部分国家要求居民达到较高的病征门槛和费用门槛,且检测试剂盒的供应能力有限,可能导致部分病患未能

获得检测机会,实际患病人数可能高于公布数据。

比如,日本厚生劳动省要求满足医生判断病情严重(连续四天以上发烧37.5度,且出现倦怠感及呼吸困难等肺炎症状)、或有湖北旅行史、或接触过确诊患者等条件,且必须获得公立保健所同意,才可进行新冠肺炎的核酸检测;

根据美国CDC官方数据,截至2月29日美国仅对本土472人进行了核酸检测。

有限的检测可能导致确诊病例数据被低估。

从防疫措施来看,部分国家早期重视程度不足、采取措施过晚,导致疫情快速蔓延,当前不少国家已宣布进入紧急防控状态。

总体看,海外初期比较大意,应对不如中国政府及时果断有效。

复盘除中国外四个确诊病例较多的国家:

1)韩国,疫情初期未做到切断传播途径,导致新天地教会聚集性感染,疫情在韩国爆发。

2月23日韩国宣布最高级疫情预警,当前已采取监测疑似病例、延期开学、封锁大邱等疫情严重地区政策。

2)意大利,因缺乏疫情诊断监测,出现超级传播者,导致疫情发酵。

尽管1月31日意大利已宣布全国进入紧急状态并限制入境,但并未践行入境检疫等环节,未经检疫的归国居民无限制出行,导致2月21日起疫情爆发、境内确诊激增,意大利政府从2月22日起才在11个市镇采取“封城”、暂停生产、公众集会、比赛及教学活动等政策。

3)日本,早期把具体防疫措施放权给企业,而企业则要求个人决定防护措施,2月仍举办了大型马拉松赛事、东京奥运圣火传递彩排等大型集会活动。

2月13日起日本才开始制定应对疫情的紧急方案,采取限制入境、加强边境检疫、取消大型活动、公立学校停课等政策。

4)伊朗,因卫生系统反应不及时、医疗设备和药品原料严重依赖进口和受到美国制裁,导致其2月19日起出现确诊病例,但当前已成为中国境外报告死亡病例最多的国家。

2月23日伊朗政府紧急关闭伊朗与多国边境、动用军方力量管理疫情、关闭娱乐场所和景点、取消公共活动、14个省份学校停课等政策。

由于新冠肺炎传染性强、部分国家防疫能力有限,不排除发展为全球“大流行病”的可能性,世卫组织28日宣布将风险级别提高至最高级别。

从防疫能力来看,部分国家医疗卫生系统较为落后,在新冠肺炎防护、检疫、治疗方面的能力均有所欠缺,感染控制机制薄弱,疫情可能在这些地区快速恶化,并随着跨国人口流动扩散。

以新冠肺炎检测能力为例,部分国家如较贫穷的非洲地区,缺乏资金和完善的医疗卫生体系,预防和控制新冠肺炎的基础卫生设施和防疫能力较弱,根据VOX和《华盛顿邮报》报道,非洲仅两个国家(塞内加尔和南非)具备实验室筛查新冠肺炎病毒的能力,缺乏检测能力、患者无法确诊将使新冠肺炎传播的速度加倍上升。

即便是在高度发达的美国,截至目前美国除疾控中心总部外仅5州具备核酸检测能力,最早发往各州的新冠肺炎病毒检测试剂盒有较大缺陷和数周的检测延误。

世界卫生组织组织总干事谭德塞于28日表示,鉴于目前新冠肺炎在全球多个国家蔓延,部分国家疫情严重,将新冠肺炎全球风险级别从此前的“高”提高至最高级别“非常高”。

在全球经济周期正见顶回落的背景下,疫情爆发将加大经济下行压力,如果演变为全球大流行,甚至可能引发全球经济金融危机。

在疫情发生前,全球主要经济体均预期2020年及之后经济增速有所下滑。

比如,美联储对2020年美国经济增速预测为2%,较2019年下滑0.3个百分点;

法国央行对2020年法国经济增速预测为1.1%,较2019年下滑0.2个百分点。

1)海外疫情爆发将影响居民消费、企业投资及出口,加大经济下行压力。

2020年全球出现黑天鹅事件,1月初中国疫情爆发,2月中旬发展为全球疫情。

当前各国采取高度防疫政策,导致生产放缓,进而影响就业及居民收入,进而导致消费下滑,拖累经济。

如果持续时间较长,甚至演变为全球大流行,则全球经济增长将进一步受到影响。

2月19日,牛津经济研究所下调对2020年全球经济增长预测,从2.5%下调至2.3%。

并在假设疫情演变为全球大流行病的情况下,预测两种可能增速,一是乐观情形(疫情仅限于亚洲范围内),2020年全球GDP会下降0.4万亿美元(-0.5%);

二是悲观情形,2020年全球GDP会下降1.1万亿美元(-1.3%),美国和欧元区或将在2020年一季度进入技术性衰退。

2月22日,IMF下调2020年全球经济预期0.1个百分点。

2月28日韩国央行宣布下调经济增长预期0.2个百分点至2.1%。

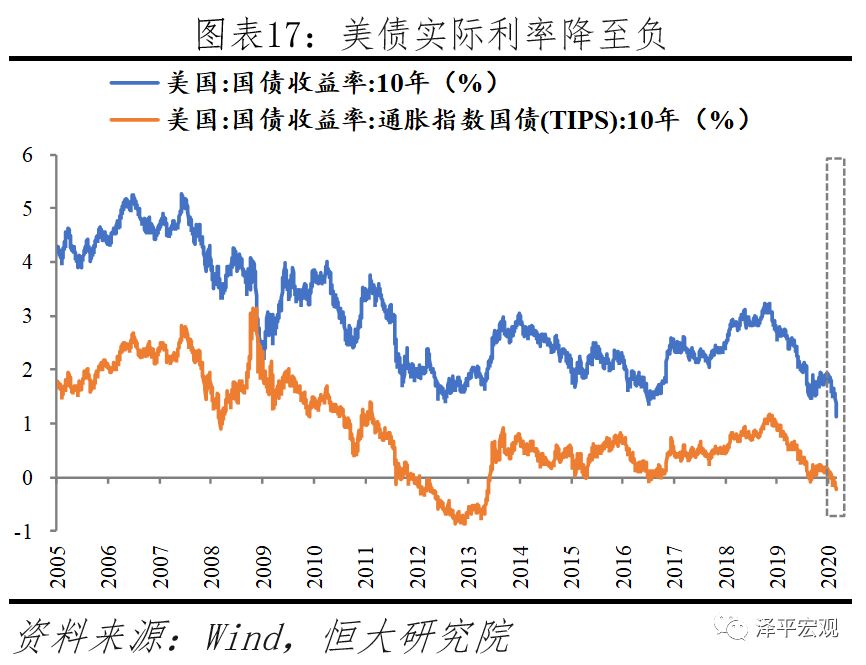

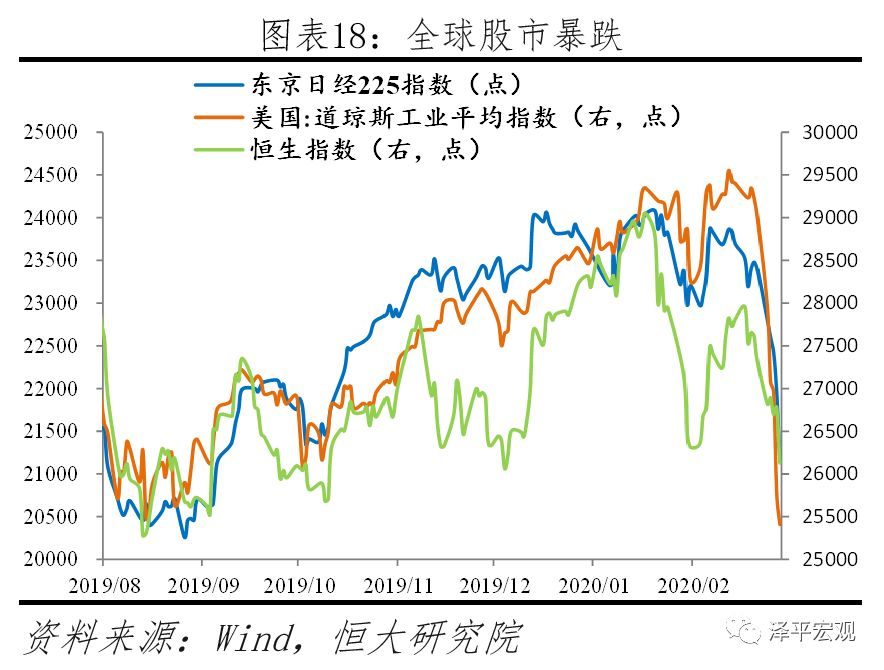

2)近期欧美日韩股市大跌,美债收益率创历史新低。

一方面,美债、日元等避险资产纷纷上涨。

10年期美债收益率从2月19日1.52%迅速下降至2月28日1.13%,突破历史低点,10年期美债实际利率为负。

黄金价格从2月11日快速上涨,由1566.9美元/盎司上涨至2月27日1641.2美元/盎司,创2013年以来新高,但2月28日黄金价格大幅下跌至1582.2美元/盎司,或与通缩预期有关。

另一方面,恐慌情绪上升导致资产重新配置,全球股市大跌,VIX指数从2月19日14.4迅速上升至2月28日的40.1。

近1周,美国道琼斯指数、日经指数、英国富时100指数分别下跌12.4%、9.6%和11.3%。

并且,美欧日等主要发达经济体以消费为主要驱动,家庭财富主要配置在资本市场,股市暴跌、低迷将使得消费乏力,经济下滑。

从产业链看,全球疫情蔓延或引发生产停滞及贸易管制,暂时阻断全球供应链。

全球化时代各国产业高度依赖、密切关联,疫情对各国产业链影响取决于该国在全球产业链中的地位、依赖程度以及该国对疫情的管控程度;

若疫情演变为全球大流行,则全球产业链受冲击将更大,无一能避免。

当前疫情较为严重的海外国家为日本、

韩国、

意大利,其贸易总额在全球占比分别为3.8%、2.9%和2.7%。

考虑到日韩在全球产业链上的重要地位,若日韩疫情持续升级,可能会引发全国性隔离停产以及贸易管制措施,冲击全球产业链。

同时,应警惕因欧盟人员自由往来,导致意大利疫情蔓延至全欧洲的风险。

从中国角度看,日韩疫情升级将冲击我国机电产品、化学品、塑料和金属制品等中游产业,导致原材料及产成品涨价和断供,对半导体、汽车下游产业产生负面影响,倒逼中国自主产业链供应。

中国与日本、韩国贸易往来关系密切,

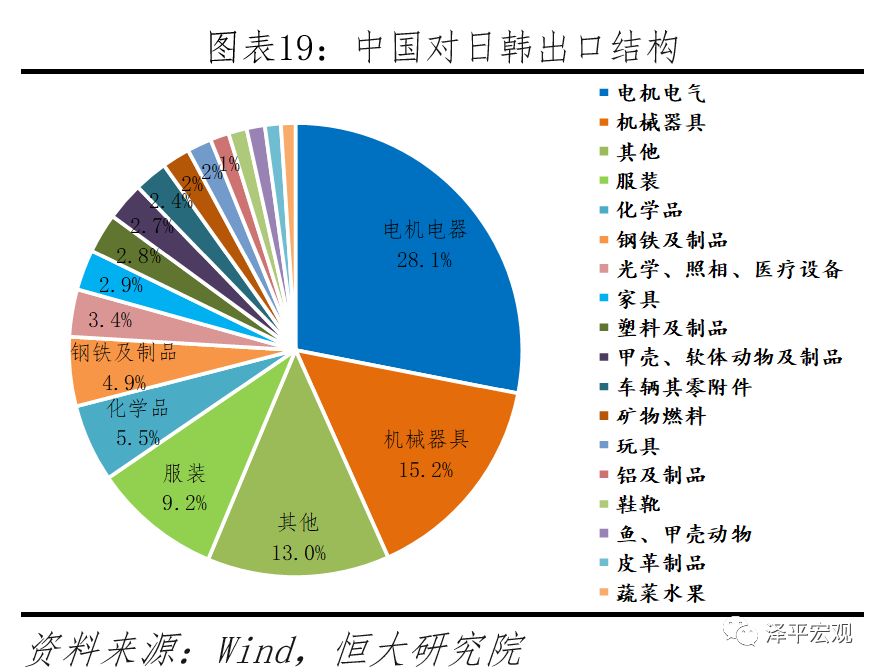

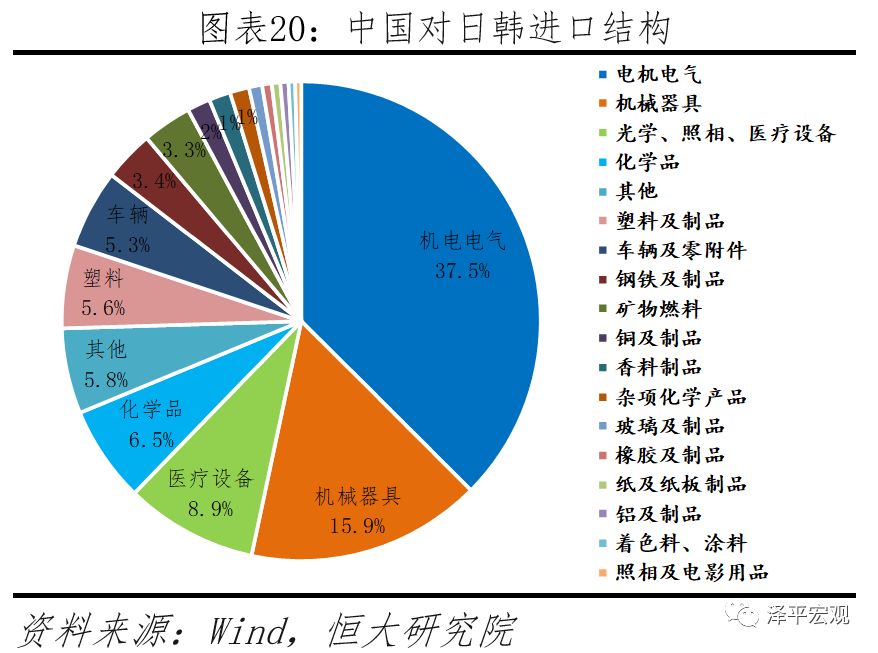

2019年中国对日韩贸易总额合计占中国进出口总额的13.1%,中国是日韩的第一大进口国,日本、韩国出口占其总出口额比重分别为19.5%和26.8%。

分产品看,中国对日韩出口最多的产品有机电产品(电机电器、机械器具)、劳动密集型产品(服装、家具、塑料、玩具)、医疗设备和化学品等,中国向日韩进口最多的产品为机电产品、医疗设备、化学品和塑料,其中,自日、韩进口机电产品分别占自日、韩进口总额的45.5%和60.3%。

若日韩疫情持续发酵将导致这些中游产业及其对应的下游行业受到较大冲击。

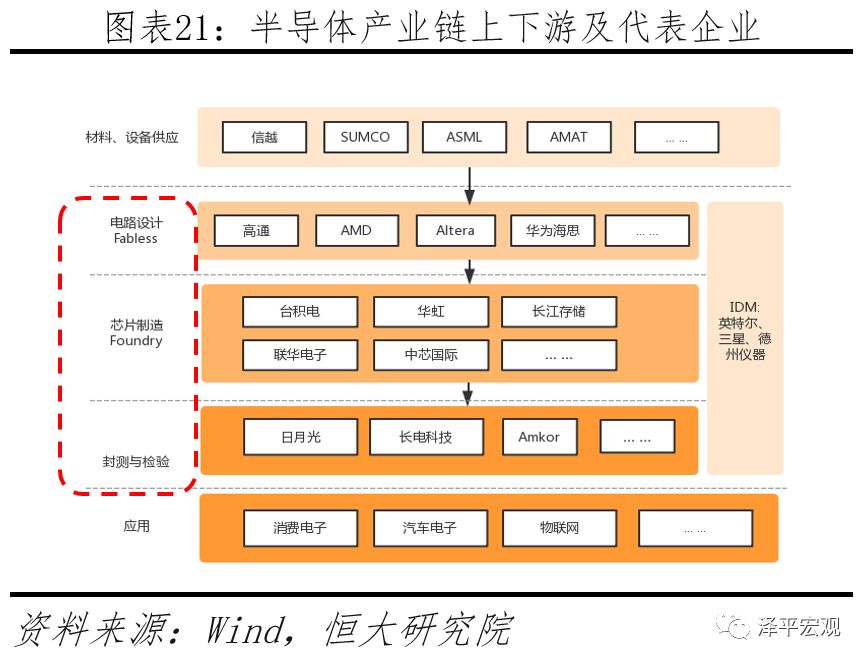

1)半导体行业方面,从产业结构来看,我国主要集中下游封测行业,2018年我国集成电路产业销售额达6531.4亿人民币,同比增长20.7%,设计、制造、封测三大产业占比分别为21.5%、25.6%、16.1%。

由于日韩在晶圆、光刻胶等原材料,DRAM、NAND闪存、CIS图像传感器等核心零部件拥有过半市场份额,一旦疫情升级,将对我国设计、封测等环节造成压力,主要表现为上游材料和零部件短缺而形成的采购成本上升、产品交付延期等。

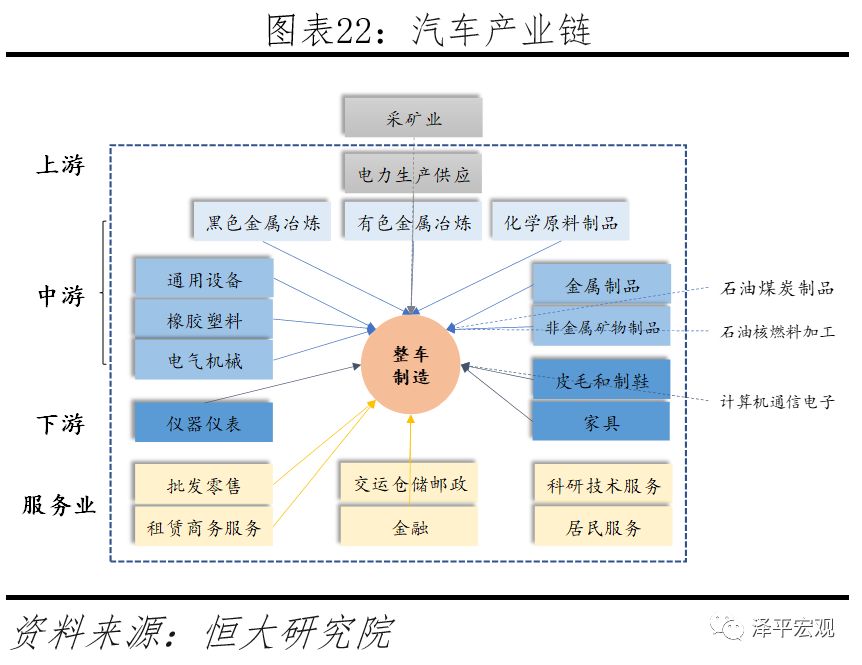

2)汽车行业方面,汽车产业链长,涉及工业部门种类仅次于房屋建筑,最直接相关行业为黑色金属冶炼、通用设备制造、橡胶及塑料制品、有色金属冶炼、电气机械、金属制品和化学原料等。

其中,金属制品、橡胶等化工原材料以及机电、运输设备与日韩供应链相关,若出现断供料将对汽车制造链条造成一定影响。

3 下调一季度GDP增长至3%左右,若不推动“新基建”难以完成今年目标和全面建设小康目标

我们1月31日在影响广泛的报告《疫情对中国经济的影响分析与政策建议》中提出“初步判断疫情对中国经济的影响将超过非典,但可能时间更短”,正逐步得到验证。

从目前疫情情况、发生时点、内外部环境来看,新冠疫情对中国经济的影响要远超非典。

2003年3-4月非典疫情大规模爆发,引起政府重视并采取相应措施,2003年四个季度的GDP增速分别为11.1%、9.1%、10%和10%,二季度中国GDP同比较一季度大幅快速回落2个百分点。

从疫情数据看,

新冠疫情虽然致死率低,但传染性、波及范围都远高于非典。

截至29日中国内地已累计报告确诊79824例、海外6676例,而非典时期分别为5327例、3095例,当时海外疫情只涉及31个国家地区,而当前已达55个。

并且海外疫情尚处于快速发展期,不排除演变为全球大流行大幅冲击全球经济的可能。

从发生时点看,

新冠疫情发生的时点为春运返乡阶段,春节生产生活严重受冲击,且节后复工明显推迟;

2003年非典虽然始于2002年底的广东,但在2003年4月春节过后才迅速升级,对春节期间正常生产生活影响不大,节后开工影响较小。

从外部环境看,

2003年中国正处于入世后的全球市场红利期,美国因911事件需要携手中国共同反恐,中美关系温和,国际贸易活动相对活跃,而当前逆全球化抬头、中美贸易摩擦不断反复。

从发展阶段看,

2003年中国经济处于库存周期、产能周期、房地产周期共振向上的阶段,整体经济趋势性、周期性上行,人口红利释放,财政货币政策空间充裕;

当前中国经济处在大的增速换挡阶段,自2010年以来持续下行十年,人口老龄化趋势加快,宏观杠杆率偏高,2019年底经济低位暂稳但基础不牢。

从经济结构来看,

相对于2003年,当前第三产业对我国经济拉动作用不断提高,消费对经济的贡献占主导,疫情对服务业带来的负面冲击或被进一步放大,2019年第三产业占GDP比重达53.9%。

消费对我国的经济贡献占主导地位,2019年最终消费支出、资本形成总额和净出口的贡献率分别为57.8%、31.2%和11%,其中消费的贡献率高于2003年22.4个百分点,资本形成总额的贡献率低于2003年38.8个百分点。

基于近期疫情蔓延成全球瘟疫和国内复工进展不及预期的情况,我们下调1月31日报告《疫情对中国经济的影响分析与政策建议》对经济受疫情影响的三种情景分析,第一种情景目前概率较大,预计二月GDP负增长,一季度GDP增速3%左右。

从节奏看,2020年整体延续下行趋势,预计4个季度的GDP增速3.0%、6.0%、5.8%和5.6%,全年5.2%。

疫情对经济的影响主要取决于其海内外持续时间和政策应对力度,未来有三种情景:

1)情景一:

国内外疫情防控及时得力,疫情持续时间较短。

国内疫情在3-4月基本结束,3月底全国复工率达约90%,4月达100%。

同时,海外疫情迅速得到有效控制,疫情高峰出现在3月上旬,4月基本结束。

对中国经济的冲击集中在一季度,对中国经济全局影响可控。

2020年四个季度的GDP增速预计为3.0%、6.0%、5.8%和5.6%,全年在5.2%。

2)情景二:

国内疫情防控及时得力,疫情持续时间较短,但海外疫情迅速发酵,高峰期出现在3-4月,5月基本结束,但并未演变为全球大流行。

海外疫情导致国际贸易大幅萎缩,进一步冲击国内经济,一季度和二季度的经济增长均受明显影响,四个季度GDP增速预计分别为2.0%、5.0%、6.0%和5.8%,全年GDP增速为4.8%。

3)情景三:

国内疫情因复工、外部输入再度蔓延,海外疫情演变为全球大流行。

国际贸易活动大幅萎缩,同时恐慌情绪蔓延导致金融市场动荡,引发全球范围内的经济和金融危机,对中国一季度和二季度经济增长造成严重冲击。

四个季度GDP增速预计分别为2.0%、4.0%、6.0%和5.8%,全年GDP增速为4.6%。

从历史经验和当前进展来看,国内疫情已得到初步遏制,但海外疫情仍在持续蔓延,第一种情景目前概率较大,但也要做好第二、三种情景的准备,做好疫情恶化、形势更严峻和持续时间更长的准备。