一带一路是中国特色的新世界秩序

作者:安娜·艾琳·巴卡(Anna Irene Baka)

译者:陈韵仪

法意导言

近代以来,西方以殖民扩张和跨国贸易手段主导着全球法治秩序的构建。然而,当代“一带一路”战略的提出,以及欧洲国家对此的不同态度似乎正在打破这一主导局面。针对这一现象,希腊国家人权委员会(Greek National Commission for Human Rights)高级法律助理安娜·艾琳·巴卡(Anna Irene Baka)于2019年5月5日在希腊《新闻报》(Ta Nea)发表《一带一路是中国特色的新世界新秩序道路》。在安娜看来,“一带一路”有助于建构中国特色的国际法治秩序(international legal order)。在近代西方国家主导的着全球法治秩序中,因此中国一度只能被迫接受西方列强的屈辱条款。然而到了当代,欧洲国家对“一带一路”的不同态度表明,“一带一路”正逐步打破西方主导的世界秩序,深刻反映出中国特色的国际法律体系和国际法治秩序的逐步建构。值得澄清的是,中国特色的世界新秩序并非新殖民主义,而是一种遵循传统儒家“天下”世界观的防御性理念,一种延续中国保护藩属国却不干涉其内政的观念。对此,西方国家应重新认识中国,“真正秉持诚信和互惠精神去学习、理解中国,并与中国展开沟通”。本文翻译自安娜向法意提供的英文稿件One Road for a New World Order with Chinese Characteristics。

图为本文作者安娜·艾琳·巴卡,照片为作者本人提供

2018年,在美国国会下属的“美中经济与安全审查委员会”举行的听证会上,明茨(Mintz)集团管理合伙人、中情局驻华首席代表兰德尔·菲利普斯(Randall Phillips)强调了“一带一路”(BRI)与马歇尔计划(Marshall Plan)的相似性。他认为,中国超凡的汇集能力给他留下特别深刻的印象,这不仅体现在“一带一路”国际合作论坛的成功举办,而且中国用“相对精简的通知”(on a relatively short notice)就能汇聚到29位国家元首。将近一年后,第二届“一带一路“论坛(the Second Belt and Road Forum)更加引人注目。会议聚集了近40位国家元首、360位政府部长和100名国际组织高级代表。

图为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛

图片来源:谷歌图片

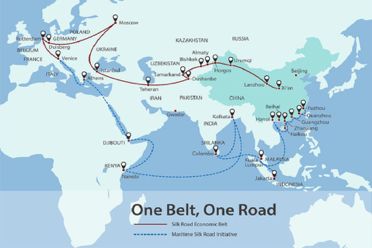

根据世界银行的数

据显示,“一

带一路”是21世纪规模最大、最雄心勃勃的发展计划,它涉及三大洲和65个国家。这些国家共占全球国内生产总值的30%、世界人口的62%和全球能源存量的75%。

2018年8月,希腊成为第一个签署“一带一路”谅解备忘录(Memorandum of Understanding,MoU)的“西方”国家,也是第一个签署该条约的“老”欧盟(“old” EU)成员国,意大利、卢森堡和瑞士紧随其后。许多波罗的海国家、中欧和巴尔干地区的前社会主义国家也与中国签署了类似的谅解备忘录,同时还宣布加入中国-中东欧国家的“16+1合作”。4月11日至13日,就在第二届一带一路论坛前几天,希腊在克罗地亚杜布罗夫尼克正式宣布成为该区域合作计划的第18个成员,目前称为“17+1合作”。此时距离希腊就马其顿更名争端与马其顿达成的普雷斯佩斯协议(Prespes’ agreement)仅过去一个半月。

尽管谅解备忘录没有法律约束力,但欧盟个别国家缔结谅解备忘录和加入“17+1合作”的行为让布鲁塞尔反感。因为其中一些缔结国也是欧盟成员国或具有候选国地位。对此,德国财政部长彼得·奥尔特迈尔(Peter Altmaier)表明,“欧盟大国“(the big EU states),即德国、法国、西班牙和英国,已协商同意不与中国签署任何双边条约,继续遵循原本在欧洲经济区(the greater European Economic Area)与大中华经济区(the economic area of Greater China)之间的协议。

根据奥尔特迈尔的说法,只有当“绝大多数”(in its great majority)欧盟成员国不与中国签署条约时,这样的立场才能成为欧盟的共识。

图为中国的“一带一路”战略

图片来源:谷歌图片

显然,对“一带一路”的不同态度表明,欧洲内部陷入了分歧。欧盟的反思有助于解释,为什么加入BRI的大多数欧洲国家都是中欧、巴尔干国家以及欧洲南方国家。西方国家对BRI的质疑是出于经济和地缘政治的考虑,因为美国以及“欧盟大国”往往认为BRI是一种新殖民主义。并非说这种质疑完全不对,但这种说法是片面的,因为它在很大程度上只反映了西方的观点和历史经验。

西

方人所惯常理解的扩张主义和殖民化,从

未真正成为中国历史传统的一部分。

虽然中国确实在清朝有众多藩属国(vassal states)如安南(Annam),一个位于今天越南的地区,但中国的藩属国完全不同于西方的保护地或殖民地。在西方看来,殖民地既带来经济和政治利

益,又明确涉及对殖民地内部政治的管理。然而,中国的藩属国却与之大相径庭。为了理解中国与其藩属的关系,有必要审视中国传统的世界观,这是一种

中国中心主义(Sino-centrism)观念,和现代国际法的主权平等理念

相悖。

图为清朝的藩属国

图片来源:百度百科

从儒家教义来说,中心(中国)与其外围(藩属国)之间的不平等关系已经存续了几个世纪。中国的世界观建立在“天下”(

Tian Xia

)的基础上,“天下”是一个兼具地理和形而上学的概念,意味着“天下帝国”(Empire under Heaven)。因而,中国的邻国应当承认天子(the Son of Heaven),即中国皇帝的优越地位,并向中国朝贡(pay tribute)。中国人往往认为,国家以及整个世界是家庭的延伸。对于中国来说,安南多年来一直是他们的藩属,他们对藩属国的保护是出于美德、责任和仁慈,根据这种理解,中国不会干涉藩属国的生活,除非发生错误或敌意。根据儒家传统教义,这些教条一直延续到今天——甚至在习近平执政期间——区域小国仍会自然地寻求大国保护,以避免源自外部或内部的危险。相反,较大国家对周围较小国家的依赖程度低,仅把它们作为抵御外部威胁的缓冲区。

在1883-1885年中法战争期间,中国和西方国家在国际关系和保护国的定义存在着严重分歧。在中法战争之前,该分歧在今天越南的边界上体现得尤其明显。1874年,法国与安南签署了《西贡条约》,认为安南已成为法国的殖民地。法国的论点是,中国对安南的国际保护只是名义上的,因为中国没有实际管理安南的政治

地位

。然而,由于中国和安南同为信奉儒家的国家,因此他们另有一套理念,认为他们的关系并非占领夺取关系。于是,安南继续每年向中国缴纳税款,继续组织官方人员访问北京,甚至继续请求中国皇帝的帮助,以缓解其边境上持续不断的海盗侵扰。

图为中法战争

图片来源:谷歌图片

于是,中法战争最终爆发,各种屈辱条款强加给(或用现代国际法的“同意”)(agreed upon)了中国。在两次鸦片战争之后,中国人的反西方情绪更加强烈。中法战争也标志着清朝灭亡、1911年辛亥革命、以及中华民国民族主义的开端。

因此很显然的是,从历史上看,中国在与现代国际法治秩序的交锋中受尽挫折,而这已载入中国历史,成为中国人的集体记忆。

如今,看似中国和西方在地缘政治上的地位逆转,并不一定意味着中国会学习西方的逻辑。虽然自清朝沦陷已过去一个多世纪,但习近平新时代的社会主义中国仍然在原则上

,

遵循着马克思列宁主义和儒家理想,遵循着一种防御性理念。2017年10月18日,习近平在中国共产党第十九次全国代表大会(19th NCCPC)上的讲话强调,“中国奉行防御性的国防政策。中国的发展不会对任何国家构成威胁。无论处于什么发展阶段,中国都永远不称霸或搞扩张。

[

习近平的社会主义理想,以及其BRI的宏伟蓝图,均写入了2018年中国宪法修正案当中。该举措的意义在于,“一带一路”从此被赋予了一个“永久性”(permanent)地位,同时,也将习近平置于与邓小平和毛泽东的同一位置。