2月18日,应邀在外滩美术馆参加“五十不知天命”宋冬艺术展的游读活动,在游读之后,有30分钟的主题演讲。下面是当时的演讲稿概要。

2015年佩斯北京年度重要展览项目“北京之声——宋冬:剩余价值”

“日常生活中的自觉”是我看宋冬作品之后最大的感受。宋冬所有的作品都是从日常生活中生发出来的,而不是凭空借助某物去呈现的。他非常注重实用日常的材料,比如小板凳、坛城的调味料,以及他住过的5.8平方米的房子。宋冬对自己的日常生活有极强的反思。

宋冬曾做过《日常生活三部曲》系列,分别是《物尽其用》、《剩余价值》、《穷人的智慧》。《穷人的智慧》代表作是鸽子笼,《剩余价值》的代表作是旧窗与镜子装置。但我个人对《物尽其用》这个作品印象最深。

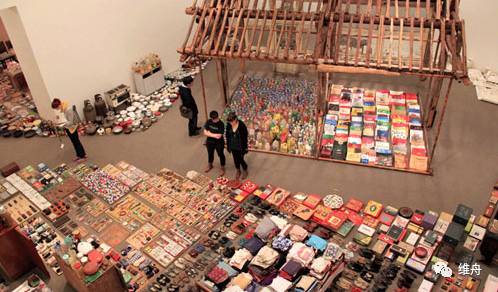

这个作品是宋冬母亲赵湘源所存储的几万件作品的集中展览。当时在MOMA展出时,它曾引起很大的轰动,巫鸿也为此专门写过文章。宋冬的母亲赵湘源女士是与消费时代的人截然不同的那类人,她经历过困难年代,养成了惜物的习惯。她攒下上万件物件,它们铺开像一个旧物的海洋。这些存下来的东西对于年轻人而言可能是垃圾,但对她而言,每件东西都有用处、价值,并且附着着回忆。

在《物尽其用》展览时,宋冬的母亲很感慨地说,这些东西能摆出来,终于有用了一回。这很有意思,像是对消费时代的讽刺。对于反消费主义的人来说,宋冬的妈妈会对物品被展示出来表现出一种内疚。匮乏的年代,是以积累为特征的,而消费时代则是以抛弃为特征。宋冬在展出的时候说,母亲的生活就是艺术,只是她自己不知道。宋冬在帮助母亲做展出的时候,不是在策划,而是在帮他妈妈治心病:母亲讲述物的故事,从自己的回忆抽身,进而得到释怀。

“物尽其用”展

艺术的边界

当我们看到物尽其用的展览的日常生活用品,勺子、布条、锅碗瓢盆……我们不禁会思考,为什么这些东西是艺术呢?这不就是我们平时所见到的东西吗?

巴纳特·纽曼有一句很反讽的话:“美学之于艺术,正如鸟学之于鸟。”这就是说美学根本就没有意义,艺术就是去表现艺术而已,人们对艺术的解读都是废话。纽曼自己本人画过《White Fire》,卖了380万。有些人觉得这就是小孩子的涂鸦,他们不断追问为什么这是艺术,要求一个解释。

这些人的困惑其实和阿瑟·丹托的困惑是一样的。在1964年,当丹托看到沃霍尔《Brillo Box》的时候,他就在想:他的画作与原本的商品看上去无法分别,那为什么放在商场的商品不是艺术,在他笔下的就是艺术呢?艺术的边界成为了一个非常耐人寻味的东西。还有一个很有意思的例子,书法家白谦慎在他的书《与古为徒和娟娟发屋》中说魏碑体,这种很有价值的书法,它们最早是平民百姓雕刻的,那为什么现代人涂鸦写字就不是书法呢?于是他选了一些普通百姓写的字,比如路边摩托车广告上面的光阳摩托车。他用拓写的方式把它们写下,去问别人,就有些人认为这是书法艺术作品。

再回到刚才的问题——很多人下意识地觉得,日常生活不是艺术。中国人常常觉得艺术是脱离日常生活的,比如画水墨画、弹钢琴。但宋冬说,你的生活就是艺术,只是你自己不知道。这让我想起我上次去黔东南看梯田,一个农夫问我来这里干什么。对于这个农夫来说,梯田就是他日常生活的一部分,他真的不明白梯田的魅力何在。当我诚恳地表示这里的梯田很壮观很美时,他哈哈大笑,说:“一个骗一个,都到这个鬼地方来。”我很理解农夫的想法,作为崇明人,在90年代初的时候,当得知崇明岛要开发旅游业时,我们老家的人也是同样的反应:“这些上海人来崇明看什么?这里没什么‘风景’啊。”

可以见到,很多人觉得自己的日常生活是不上台面的,就不理解艺术和生活的挂钩。还有另一种观点质疑现当代生活的合理性,觉得艺术家在装神弄鬼,是对“生活即艺术”的滥用。如此,任何一件普通作品都能成为艺术品吗?在我看来,答案是否定的。因为不是人人都是艺术家,成为艺术家需要有一些东西去支撑。不过,阿瑟·丹托最后在《艺术的终结》给我们的答案是,艺术品之所以成为艺术品在于其有某种意义。这样一来,其实艺术就成为哲学,作品就是在表达哲学观念。

Alain Delorme: Totems

日常生活中的艺术自觉

我们要在日常生活中去发现意义,而不是将其视为理所当然。有一位拍摄中国的社会的法国摄影师,他拍中国街头的一些运输物和鲜花的堆砌,命名为《图腾》。其实在我们看来,是司空见惯的,但是它们进入作品之后竟成为了令人印象深刻的、有点魔幻的照片。

德国摄影师Bernd Hagemann:Sleeping Chinese

还有一位德国摄影师,他执着于拍摄中国人睡觉的照片。因为他来中国时,发现中国人在何时何地都能睡觉,卡车上、洪水泛滥逃生时……他为此专门建了一个网站“Sleeping Chinese”,上面有几千张中国人睡觉的照片。

当你看到照片,不是一种不好的感受,不会觉得这是在抹黑中国。反而一些人会觉得有点悲悯,思考中国人是不是活的太累了。无论如何,我们都能感受到照片中的这种生活状态,他们存在我们身边,自己原来可能没意识到,它不但真切存在而且是值得我们注意的。

不过,问题并不仅仅只是在于日常生活中发现美,或隐藏在生活中的荒诞讽刺。否则,艺术就变成一种揭发现实的工具了。日常的生活只有在被认识到的一瞬间,才成为艺术。

宋冬艺术:吃城市

艺术家之所以为艺术家,就在于他有那种意识,有着日常生活中的自觉。宋冬的艺术就是把现实呈现给大众看,去解释产生这些意义的结构。

每个人的生活都依靠习惯的力量来维持,没有谁能忍受每件事都反思一下——吃饭时想着“吃饭的意义”,走路时反思“走路的意义”——那样大脑会不堪重负,生活也难以继续,但也因此,我们会把习以为常的事物忽略掉,而却正是它主宰着我们的生活。艺术家则是在反转习惯,把我们未曾察觉的意义给我们看,让我们也学会这种方法。《物尽其用》就是一个例证。

安迪·沃霍尔说过,每个人都能当上15分钟的名人。人人都有创造力,但这些15分钟的“艺术家”,他们的创造力是偶发的。比如我妈妈,她经常说出一些有道理甚至毒舌的话,但她并不是语言艺术家。

很多人有创造力,但没有自觉地意识到生活的艺术性。他们的创造力是偶发的

(就像《比海更深》里的老妇的台词:“我刚才好像说了一句很有道理的话?”),而不是一个生产创造力的结构——那意味着用一种不同的角度去看世界。