韩愈《送诸葛觉往随州读书》诗云:

邺侯家多书,插架三万轴。一一悬牙签,新若手未触。

为人强记览,过目不再读。伟哉群圣文,磊落载其腹。……

[1]

读昌黎之诗,未能参悟“学问得所欲”之真如,惟仰羡“入海观龙鱼,矫翮逐黄鹄”之气象,寻章摘句,以之为写本时代私家文库之证

[2]

,宜乎小儒之刺。自甲戌(

1994

)之岁,初窥石室秘藏,从业已十余载

[3]

。然则中古写本之底蕴究竟为何,昧昧我思之,乃于《中古异相》之后

[4]

,复有《博望鸣沙》之编次

[5]

,倡言中古写本研究与现代中国学术史之会通,试图以敦煌吐鲁番文献、日本古钞本及相关图像资料的整合性探讨,观照中国现代学术成立史之一侧面,追索其内在理路,重绘其变幻云图,进而构建中古写本研究及其现代镜像之“交错的文化史”,并藉此对写本文化之于中国学术研究之意义进行博观与省思,期望不仅拓展敦煌学史、写本学、知识社会史诸领域之疆界,亦有资于推进东亚世界学术思想史研究。在此基础上,笔者从更大的宏观视野进行了思考,提出从历史学、考古学、宗教学、物质文化研究、书籍史、艺术史、知识史等多学科角度,来综合考察中国写本文化传统,并尝试进行写本与印本的通贯研究以及东西方古写本的比较研究,是极富前景的学术新疆域。谨将近年思虑所得,缀为小文,求教于同道,所献轻陋,

愧惧

唯深。

一、碎片之学与寻常之书

敦煌吐鲁番研究,由于是建立在新材料基础上的学问,虽被冠以“国际显学”之尊号,其实圈外不乏鄙薄者,以为无非靠一些破纸残字,写些饾饤之作。不容否认,以往敦煌学界的确充斥着这样的情形,至今仍不绝如缕。然而在学术史和方法论层面,其实最近二十年,也有许多省思和突围之作问世,可以看作是敦煌学的“学科自觉”。

敦煌莫高窟藏经洞被移出的写本,斯坦因所摄照片

长期以来,敦煌学的学科合法性一直饱受质疑:敦煌学是否为一独立学科?是否有自身独特的学科理论和方法?随着资料的刊布殆尽,敦煌学还能走多远?二十一世纪,敦煌学还会是“学术新潮流”吗?

[6]

在经历了八十年代初以来的兴盛期之后,中国敦煌学就是在这种焦灼与反思中跨入新世纪的。一方面对于外界的疑虑,不能不生出为敦煌学申辩的想法,企图以实在的业绩证明敦煌文献绝非“地方性知识”,而是具有普遍学术价值的宝藏,并仍将是显学;另一方面,对于敦煌研究的自说自话和碎化倾向,又不免感到忧心忡忡,认为跨学科和综合性研究,才是再造辉煌的大道

[7]

。作为二十世纪九十年代后期进入敦煌学的研究者,笔者求索的轨迹,无疑也带有上述时代的印痕。本书标题“故意隐匿和毁弃”敦煌学这个词,意在强调本书不是传统的敦煌学著作,而是企图在更宏大的背景下思考写本作为探察中古时代知识与信仰生成过程的媒材而存在的价值,追寻写本鉴藏作为现代中国学术确立的历史进程中不可或缺之一环而呈现的意义。

有人跟我说,“我是只读寻常书的”,说此话时颇有些自得。我明白,言下之意,他是以陈寅恪先生为楷模,善于从习见之书,读出发覆之见。其实,我很不以为然。殊不知,寅恪先生最注重新材料与新问题,他早年对于形形色色的新理论和新史料,无不孜孜以求。后来只用寻常书做大学问,实因目疾之故;再者,“欲将心事寄闲言”

[8]

,书写“世变”之“心史”

[9]

,自然也就不再需要追踪新资料了。以为陈寅恪提倡只用旧史料才能做出真学问,甚至以为这才是治学的最高境界,实乃大谬,正是所谓“国人治学,罕具通识”之所讽者。出土文献、考古文物以及传统史家所漠视的杂著(蒙书、类书、笔记、小说等)所重构的历史图景,正在全面改写我们的历史认识。或许我们有必要超越王国维先生所倡“二重证据法”。因为“二重证据法”的核心,仍是视正史为基础的传统文献为“经”,“地下之新材料”为“纬”,为“附翼”,仅仅是起“补正”的作用。我们并没有主张废弃正史,或将传统文献束之高阁,但是直至今日,仍有许多学者认为新史料不过是些碎片,至多只是提供一些细枝末节的补充,这是我无法苟同的。有新史料而茫然无知,或视而不见,或弃而不用,只能说明见识短浅,不足以言学。学问之道,贵在通达,无论新旧,不分东西,但求“真理因得以发扬”。如此持衡,方可臻于澄明之境。

爱因斯坦说过,时间和空间其实是不存在的,它们只是人们的一种错觉。假如这个世界真的是弦在十维空间的振动

[10]

,那么,时空中所发生的历史事件的本质是什么呢?答曰:“象数”之镜像。

“象”与“数”的概念,源自周易,是中国古代理解世界及其存在意义的基本范式。中古时代最为系统而清晰的表述,为隋代萧吉《五行大义序》:

原始要终,靡究萌兆。是以圣人体于未肇,故设言以筌象,立象以显事。事既悬有,可以象知;象则有滋,滋故生数。数则可纪,象则可形。可形可纪,故其理可假而知。可假而知,则龟筮是也。龟则为象,故以日为五行之元;筮则为数,故以辰为五行之主。若夫参辰伏见,日月盈亏,雷动虹出,云行雨施,此天之象也。二十八宿,内外诸官,七曜三光,星分岁次,此天之数也。山川水陆,高下平污,岳镇河通,风回露蒸,此地之象也。八极四海,三江五湖,九州百郡,千里万顷,此地之数也。礼以节事,乐以和心,爵表章旗,刑用革善,此人之象也。百官以治,万人以立,四教修文,七德阅武,此人之数也。因夫象数,故识五行之始末;藉斯龟筮,乃辨阴阳之吉凶。是以事假象知,物从数立

[11]

。

从“象数”的角度再来看历史文本与历史研究法,或许会有新的体悟。因此,在我看来,所有的史料运用,目的都不在于复原客观的历史真实(假如存在的话)。历史不可复原,只能重绘。我们所收集的史料,其实只是来自遥远的时空边界的几个信息片段的残留,能否交叠,并释放出信号,乃是未知数。所以,我很同意马克布洛赫的话,历史研究是“历史学家的技艺”,也就是说,是一门手艺活

[12]

。能否匠心独运,完全取决于“你的心在哪里”

[13]

,你的历史观与历史感,还有你所掌握的技能。一个被看作是专攻敦煌学的研究者这样讲,或许有人会感到惊诧。其实,我无意于否定历史客观性和实证研究的价值,而恰恰相反,强调的是我们如何以“

艺术家

欣赏古代绘画雕刻之

眼光

及精神”

[14]

,深度发掘和运用史料,来寻绎它与生俱来的丰富性和无限的可能性,建立起“整体思考”。写本虽不可避免地具有作为出土文物的偶然性和破碎性,但我们绝不可以做成“碎片化的历史学”。

[15]

二、重估写本于中国学术之价值

姜亮夫先生在二十世纪五十年代出版的《敦煌:伟大的文化宝藏》中,关于敦煌写本在中国学术上的价值,有如下论说:

至于敦煌这次的献宝——六朝以来写本卷子的发现,规模之大,内容之富,方面之博,可以说是空前。而且与我们民众的生活之贴切,有血有肉,不仅是几种古经、几部竹简之可伦比。即数万片甲骨相较,也各有其长短精粗!它在文化上的整个价值,虽此时尚不能作确切的估定。将来影响于学术文化,甚至于我们民族创进的资鉴,亦正待于国人的兴起研究。但我可以平平实实,不夸张、不收不揜的说,它的深邃之处,容或不如孔壁之于儒家经典,甲骨之于殷商史实,铜器之于两周史迹,而博大之处,关连之处,即综合的比价,必不在前几次任何一次之下。但目前的研究,还在幼稚时代,就要估定他的文化上的价值,为时太早,事实上还不可能,而且也不应该

[16]

。

重温姜亮夫先生的这段文字,我们在冷静的学术评判之下,仍能深刻感受到那种溢于言表的激昂。那么半个世纪之后,重估中古写本学术价值的时代来临了吗?我们不妨开启重寻这一伟大的文化宝藏的意义之旅。

“书籍史”、“写本时代”之类的提法,一直被认为是来自海外汉学的概念,其实不然。注重书写介质和书写方式的变化对中国学术传统构成的影响,本来就是考证学派的重要治学门径。被誉为“有清三百年朴学之殿”的孙诒让,在其名著《札迻》中对此曾有很好的概括:

复以竹帛棃枣,钞刊娄易,则有三代文字之通叚,有秦、汉篆隶之变迁,有魏晋正艸之辊淆,有六朝、唐人俗书之流失,有宋、元、明校椠之羼改,逵径百出,多歧亡羊,非覃思精勘,深究本原,未易得其正也

[17]

。

然而以往的写本研究大体不出以下两个维度:文本内容考释和物质形态研究,后者亦称为写本学,或被纳入书志学的范畴

[18]

。随着研究的深入,原先专攻写本学的学者,开始致力于综合考察二者的关系。法国高等研究实验学院的戴仁(

Jean-Pierre Drège

)教授,是国际公认的“书籍考古学”权威,他在最近的一篇报告中指出,中国书籍史的编撰大都局限于印本时代,秦汉简帛和敦煌、吐鲁番写本有助于重建完整的书籍史。但是研究的根本目的并不在于填补上述空白,而是如何理解书籍与书写介质之间的关系,文本是如何制作与排置的,以及如何被读者阅读和接受的。由于以往简帛研究和写本研究是割裂开来的,因而成立于这两种媒质之间的书目文献都存在不同程度的缺失,有必要重新建立二者的关联性和历史延续性。他还指出,写本并非一成不变,时而伴有评注,时而以章节排列,时而冠以目录,因此写本的排列方式、标注方式、字体大小的选择方式、标点符号、插图以及图注,都是重要的分析对象

[19]

。

戴仁的研究思路有可能受到麦肯泽(

D. F. McKenzie

)《书志学与文本社会学》一书的启发。麦肯泽主张书籍作为一种表达方式,文本的物质形式对文本意义的产生、流传和复制具有重要影响,甚至可以归结为文本的物质形式决定文本意义。文本的物质形式不仅包括书写材质,也包括功能性的表达形式,如版式、字体、章节、题记、标点符号等

[20]

。虽然这只是麦肯泽的一篇演讲稿,颇有方法论意义。

除了中国书籍史的研究理路外,赋予写本以知识社会史和中国学术史研究旨趣的努力,也是近些年的学术转向

[21]

。不过,当我们重新清理学术脉络的时候,不难发现,这些因子早在敦煌学草创期即已初露端倪了。

中村不折是日本著名美术家,也是有品位的文物收藏家,他在

1927

年出版的《禹域出土墨宝书法源流考》中写道:

如今,学术界的进步波及到书法界,其探求的足迹也延伸到了中国边陲之地。在甘肃、新疆的石窟、古墓中发现了众多古代墨迹,上至汉魏,下至五代以及赵宋,悉是千年以前之尤物。淋漓墨迹,没有一件不是星凤之翎毛、苍龙之鳞甲。试临摹数行,真有身生魏晋之世,亲闻书法于钟、王之感

[22]

。

但是他的关切点尚不止书法艺术,他在记述鄯善吐峪沟出土北凉承玄二年(

429

)六月写《法华经方便品》时注意到:

异体文字颇多,足资小学家参考,作为谬误而排斥是错误的。字型是追随时代而变迁的,入唐后才大致稳定下来

[23]

。

在论及吐鲁番三堡出土承平十五年(

457

)写《佛说菩萨藏经》时,又发挥道:

书风清隽遒美,无寒险奇峭之风。体虽属今隶,但饶有八分之意。求之于碑,与《

爨

宝子碑》最合。《

爨

宝子碑》在云南,东晋安帝义熙元年所建。比此经早五十余年。想当时,中国南北相通,才有可能有此相似书风

[24]

。

吐鲁番阿斯塔纳墓葬出土女俑及身上用作胳膊的纸文书

关于沮渠安周统治时期高昌与南朝交往,唐长孺先生仔细分析了吐鲁番出土写经题记,曾有精彩的抉发

[25]

。近年,荣新江教授根据新获吐鲁番出土文献《永康九年、十年(

474-475

)送使文书》,揭示了刘宋王朝与柔然的使节往还,并对当时错综复杂的民族关系和国际形势做了极具启发性的阐释:公元五世纪下半叶,正是中亚历史上最为混乱的时代,柔然汗国在中亚政治生活居于重要地位,送使文书所出自的高昌,再次向人们展示它在东西南北各国交往中的咽喉作用,也说明阚氏高昌作为柔然汗国的附属国,在柔然汗国控制西域、交通南北时所扮演的不可替代的角色

[26]

。笔者曾对《送使文书》正面的《易杂占》做过探讨,并对阚氏高昌时期的易学及其中所隐含的南北学术与文化的源流同分问题,略有触及

[27]

。如今,再来看中村不折当年的推想,虽从书风立论,实已涉及南北分裂时期的学术文化交流问题。唐长孺先生和荣新江教授所揭示的,来自南朝的使臣“吴客”为当时高昌最高统治者“大凉王”沮渠安周抄写佛经的史实,更是凸显了复杂的时势下,宗教信仰作为一种增进政治关系而施展的外交手段所承负的角色和使命。

假如将中村不折的妙语,视为将写本特征考察融入中国学术史研究的先声,只是出于追认的话,那么,池田温先生对于写本在知识社会史上意义的提示,则是出自敏锐的学术判断,尽管他没有使用这一时髦的名词来概括。他指出:

生活在古时候的人们平时拥有什么样的知识,有着怎样的思考方式,过着怎样的生活,这些活生生的信息以升华了的艺术作品,或是以被整理出来的抽象的历史记录的形式,通过敦煌文献传达给了我们

[28]

。

池田温先生也留意到了写本在研究中古时代知识的生产、传播与消费过程中的独特价值:

当时在民间通用的写本的各种形式,比如说假借字非常多、使用句读的情况也并不少见等等,这些对于我们理解由汉字所进行的文化传承的实态提供了有益的启示。於(餘)、教(交)、止(指)、感(敢)、第(地)、事(是)、岂(氣)――还有更多的假借字在敦煌使用得很普遍,这对于习惯于通过字形、字义来理解文章的人来说是很辛苦的。但是如果靠耳朵听到的音来写成字的话,那么这种现象就非常地容易理解了。另外,虽然说十二世纪的《岳珂相台家塾刊经书》中使用的句读被称为是用句读断句的先驱,但是在敦煌写本里,不管是佛典还是文书,使用句读的例子并不少见。可以说在书籍普及和教授过程中,句读的使用是非常自然的事情。此外,在儒教的经典及本草的书籍里,经文用红色来写,注释用黑色来写,可以说是一目了然。有因为注疏刊本的难读而烦恼的人,看到了这种用颜色来区别经文和注释的本子,就会知道其烦恼是后人造成的了

[29]

。

对于池田温先生五十年前所指出的上述“二、三个容易被学术界忽略的问题”,我在参与整理新获吐鲁番出土文献整理工作时有了更深的体会。譬如说《易杂占》文书中有这样一节:

震化为艮,家忧父病,若侄儿,有言语为妖。

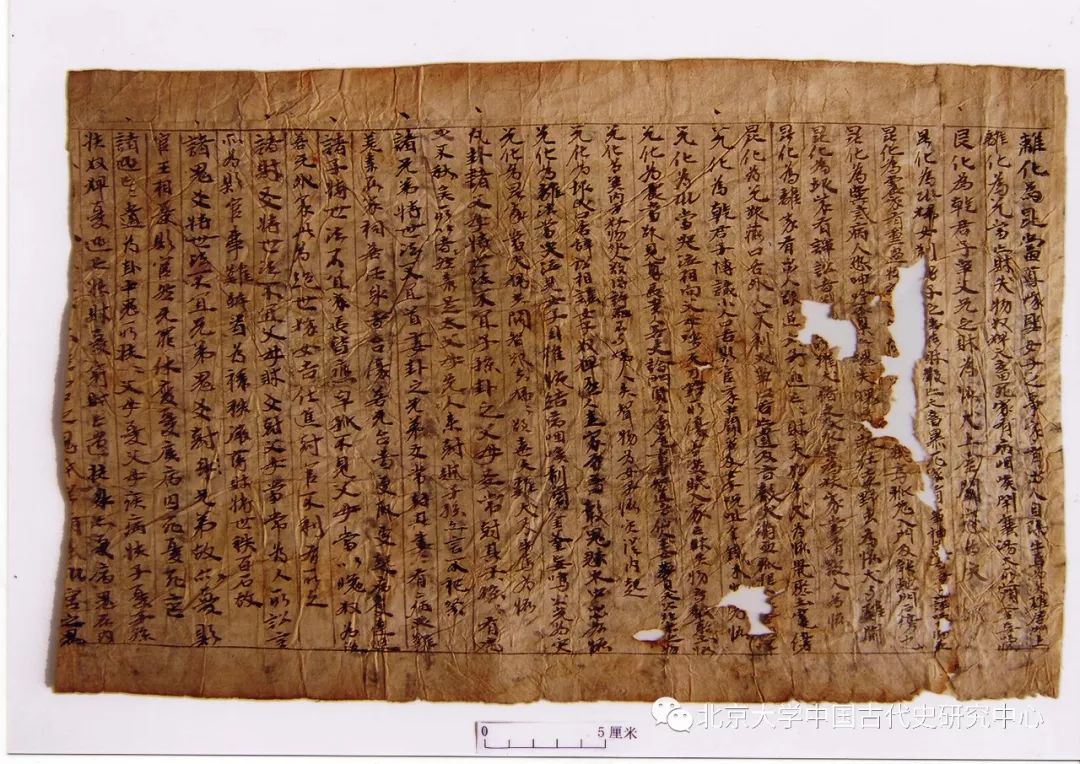

吐鲁番洋海墓地出土《易杂占》

言语为妖,犹言妖言为祸,即《六韬》卷三《龙韬·兵征》所云“言语祅祥”

[30]

。“妖”,原写作“幽”字,旁有删除符号。个中缘由,便是池田温先生所强调的听音成字的缘故。在《广韵》中,“妖”为效摄影纽宵韵,“幽”为流摄影纽幽韵,二者纽同音近,故抄手误听而讹,继而迅速发现并以符号标注后改正。只要多读原卷,而不是只是征引一下前人的录文,就会发现这类例子是不胜枚举的。这些书写符号和修改痕迹,不仅具有校勘的功用,对于音韵学和文本作成过程研究,更是不可多得的材料。

再如朱墨分书和双行小注问题,森鹿三早就指出,由于十世纪以后刊本的流行,朱书本经和黑字小注往往混淆,以致古本原貌不可知。明代以来,考证学家努力复原,亦未能克竟其功

[31]

。我在

2001

年着手准备进入中国古代博物学研究领域时,开始接触大量本草书,才意识到其重要性。后来专题讨论的文章只有关于敦煌、吐鲁番出土《本草经集注》写本这一篇,并且侧重于学术史(已收录为本书第七章),并没有详细的分析书写体例与医学知识传承之间的关系

[32]

。但是我经常思考的问题是,假如能将出土文献中的经籍(或许还应包括佛经音义)和本草写卷的例证收集齐全的话,将会有助于真正理解何为“经文”,何为“注疏”,而注疏体系的逐渐确立,正是它之所以能在思想领域成为权威文本――“经”的首要条件

[33]

,由此我们可以分析文本的经典化过程是如何完成的,经典又是如何被诠释与应用的。

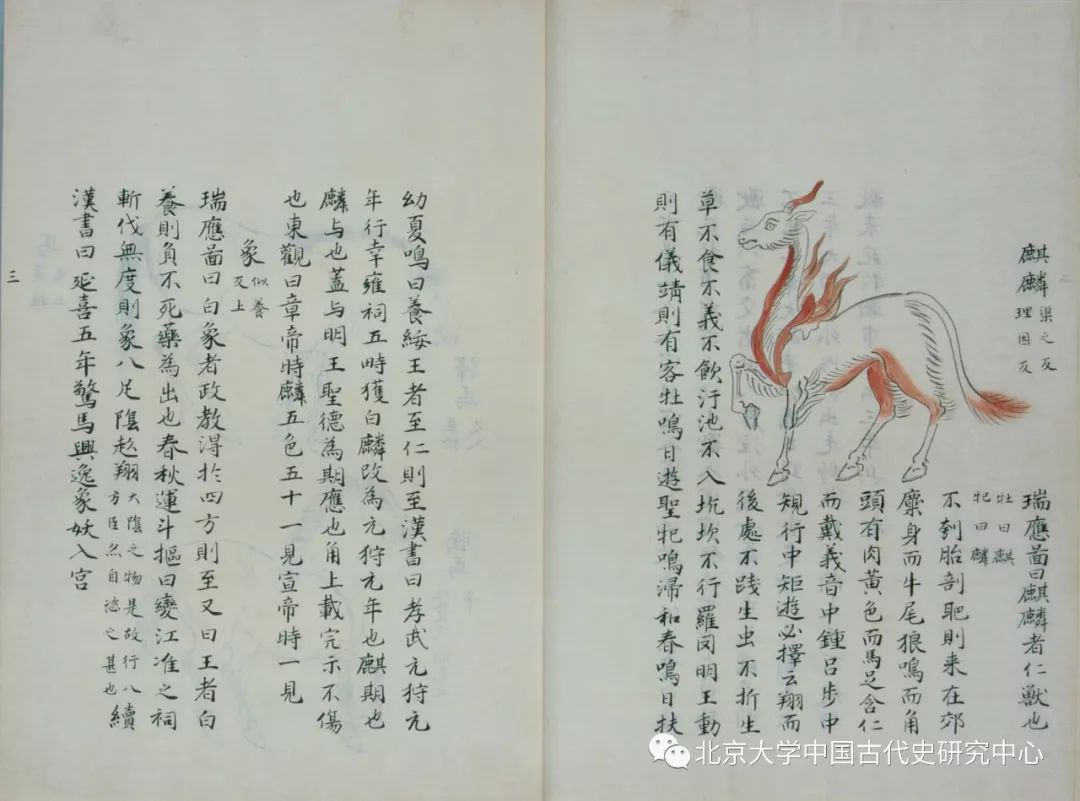

类似现象不仅存在于敦煌、吐鲁番写本中,在日本古钞本中也屡见不鲜。《天地祥瑞志》,可视为

“

佚存书”的典例

[34]

。

此书题为唐麟德三年(

666

)太史萨守真撰,是一部以祥瑞、灾异、星占、杂占为中心的专门类书

[35]

。目录所列卷三列有辰星占,虽然此卷已佚,有目无文,但从《天地瑞祥志》与《天文要录》、《开元占经》的相互关系来看,应该也是同类性质的东西

[36]

。是书国内不存,《旧唐书•经籍志》、《新唐书•艺文志》及历代私家藏书目录均未见著录。但《日本国见在书目录》卅四“天文家”中著录有“天地瑞祥志廿”,《通宪入道藏书目录》第一百七十柜“月令部”也载有此书。现有九卷

钞

本残存,藏东京前田育德会尊经阁文库,保存了相当数量已佚文献的遗文,其中不乏对中古史研究至关重要的材料,堪称珍贵的唐代佚籍

[37]

。尊经阁本虽抄写于贞享三年(

1686

),但字形皆唐五代敦煌本常见写法,如卷一中“刺”、“因”、“开”、“渊”等字与敦煌写本如出一辙,可见此本抄写年代虽晚,却是以唐本为底本摹写,应是属皇家阴阳道世家土御门家据唐

钞

本过录。作者萨守真《启》

[38]

,云“今钞撰其要,庶可从□(之)也”,自此以下至“并修天地灾异之占”,文字与《晋书·天文志》多有雷同,即撮其要旨略为增广改订而成。古人撰述,萃取前人,而不明言征引者,乃是常例。又,“要”字旁墨笔小字注“要,或本作之”,可见抄写时,曾以他本对勘。凡此不可枚举,皆文本体例及作成过程之珍贵资料也。

日本不仅保存了许多中国已经亡佚的汉籍,而且产生了大量受中国学术激发而自撰的纂集、训注乃至创制的著作。尤其是平安后期以降,日本文化的创新能力逐渐增强,对中国文化的学习,逐渐从单纯的仿效转向有所扬弃,乃至自我创作,不但“与中土可互证者尤多”(杨守敬语),对日本文化性格的塑造,也产生过积极的作用。因此,我们的目光绝不可以局限于“域外汉籍”

[39]

。

日本学者自己编纂的写本,可举类书《宝要抄》为例

[40]

。此卷为久安二年(

1146

)写本,今藏大阪杏雨书屋,被日本文部省指定为“重要文化财”。是书以金、银、琉璃、真珠诸宝物为纲,抄录佛典、诸子、史籍、方志、类书、本草、小说、诗赋等百余种中日典籍之相关文字,汇为一编,征引宏富,颇具史料价值,尤其是其文字和插图有不少均可与《太平御览》和《证类本草》比勘,可考其资料来源及编纂体例

[41]

。

日本平安时期的贵族文人和宫廷女流,究竟采取一种什么样的方式阅读和吟咏从海外传来的汉籍,这是日本汉文化受容史乃至东亚汉籍传播史上最令人感兴趣、最亟待解决的问题。静永健的研究表明,平安文人用汉字撰写,用汉语音读汉诗文,是当时学习和欣赏汉诗文的日常风景。古

钞

本所保存的训点符号和“秘点图”,一方面是抄写者将先人之训读汇集起来进行校读,增加对汉语的认识,另一方面对同一词语的不同训读大大丰富衍生了古日语的词汇,而且“声点”保留了现在中土已经散佚了的“唐音”,古训读法不仅揭示了古代日本语义的来源,还忠实地保留了唐人对这些词语的诠释,因此可以说代表了唐代知识层的共通见解。此外,

钞

本上被涂抹的文字,往往隐藏着解读这一文献传承历史的重要线索

[42]

。

前田尊经阁文库藏《天地瑞祥志》

尊经阁本《天地瑞祥志》的抄写者为江户时代日本皇家阴阳师,《宝要抄》的编纂者和抄写者均为镰仓时期日本密教高僧,却都保留了鲜明的唐写本的特征。从俗字、重文符号到音近、形近讹字,无不可在敦煌文献中找到相应的例证。本书第八章关于《大唐西域记》写本的调查札记,除了集聚中日古写本书志解题外,亦曾涉及御茶之水图书馆藏《大唐西域记》写本之日本训点问题

[43]

。至于静永健所讨论的古写本的涂抹现象,也是值得细心揣摩的课题,第十一章对敦煌女人社文书的诠解,亦主要基于被涂抹的文字立论,可谓异曲同工。因此,无论是文本内容,还是写本学的考察,东亚中古写本的综合研究,不仅前景广阔,而且有着切实的孔径

[44]

。

三、整体书写文化史的构筑

我们所倡导的“整体书写文化史”,不同于通常所谓“书史”研究

[45]

。图书,应该视为文本记录(语言的和图像的)、物质媒材、历史原境、历史记忆和历史经验的“统一场”。因此,我们关心的不仅仅是书籍史层面的作为记录形式的文本,以及它的产生和接受的过程,而是如何从社会和精神层面看知识以书写与阅读的方式所建构的各种意义。

广义的写本,应该包括雕版印刷大规模应用之前所有的手写文献,本书讨论的重心是狭义的写本,即中古时代的纸质写本,并且继续使用大致对应于中古时期的“写本时代”这一术语,但并不意味着笔者认为写本与印本之间存在着不可逾越的鸿沟,也不代表我们排斥其他书写媒质的研究,事实上我们从中汲取到许多营养。

书写材料与阅读方式的演变,所带来的文本形态结构和知识传播方式的影响,是我们时刻应该提醒自己的。晚清著名文献学家俞樾对此是极为警觉的,他在《古书疑义举例序》中告诫我们切不可以今律古本:

夫周、秦、两汉,至于今远矣。执今人寻行数墨之文法,而以读周、秦、两汉之书,譬犹执山野之夫,而与言甘泉、建章之巨丽也。夫自大小篆而隶书,而真书,自竹简而缣素,而纸,其为变也屡矣。执今日传刻之书,而以为是古人之真本,譬犹闻人言笋可食,归而煮其箦也

[46]

。

夏含夷(

Edward Shaughnessy

)基于对上博楚简《缁衣》的精细研究,进一步发展了俞樾的看法,他提出一个基本论点:所有原来书于竹帛的中国古书,在漫长的流传过程中,都经历了后人繁复的整理,才变成今天图书馆和书店里的印本书。因此我们不应该忘记它们在物质形态上和原来完全不同,而这一点至关重要

[47]

。

之所以说文本的物质形态是一个极为根本的问题,是因为它对文本意义的生成和传达有着决定性的影响,换言之,是文本逐渐“固化”的主要驱动因素。

大致来看,先秦时期古书类文献以竹简为主要载体,缣帛可能主要用于附有图画或版式特殊的文献,金石等“硬材料”偶尔也作为古书的载体,但由于这类材料不利于古书的著述和传布,一直没有成为古书的主要书写载体。不同的载体对于古书的体例、构成以及编纂、抄写和传布过程的影响各有其特点

[48]

。

“硬材料”和“纪念性”,是李零受巫鸿的启发提出的概念,对于理解不同书写材质与文本属性的关系还是很有帮助的:

文字的作用是什么?主要是两方面,一是它的记录性,二是它的纪念性。关于前者,大家注意得较多,其实后者也很重要。因为西方介绍古文字的书,它们经常会说,某些文字或文献是纪念性的(

monumental

)。中国的“纪念文字”是什么,这个问题很重要。因为“纪念性”和“记录性”还不太一样。“纪念性”是为了“永垂不朽”,常常是用“硬材料”,或刻铭于丰碑,或垂言于鼎彝,有开放的空间,强烈的视觉效果,让你看见了就忘不了;而“记录性”则不一样,它记下来是为了藏起来(“藏之府库”)。不但材料往往是“软材料”,要靠誊抄翻印,才能传之后世,而且有些还“秘不示人”,只是需要了才查一查,不需要了,该销毁就销毁。中国的记录文字主要是简帛文字,纪念文字主要是金石类文字(但战国秦汉时期“物勒工名”的工匠题名也属“记录性”,却使用“硬材料”,应作别论)。如两周经文和秦汉碑铭,就是中国纪念文字的典型

[49]

。

写本时代古书的最大特性是文本的流动性。李零对此有一个精辟的比喻:“战国秦汉的古书好像气体,种类和篇卷构成同后世差距很大;隋唐古书好像液体,虽然还不太稳定,但种类和构成渐趋统一;宋以后的古书则是固体,一切定型,变化多属誊写或翻刻之误。”

[50]

来国龙进而指出,当前的出土简帛研究,往往只是通读文字,从中提取研究古代思想文化的抽象的文献材料,对出土古书的物质形式和古今阅读习惯的差异还注意得不够。印刷术发明之前,文本是流动的,表现在四个方面:文字方面,书写习惯比较自由,文本中许多具有语法功能的虚词,经常是最不稳定的;古书流传方面,主要通过传写文本和口耳相传,这两种方式都可能造成文本的变化;阅读习惯也是文本流动性的来源之一;古书体例方面,从文本的基本单位“章”,到最后定型成书,其间要经历一个漫长的历史过程。早期文本的经典化,就是对文本流动性的控制,通过不断的校阅整理,从而产生比较固定的文本

[51]

。

《简帛》第

4

辑上发表的一组具体问题的探讨,有助于我们深入了解书写者、阅读者与文本之间的关系。李孟涛提出,对文本流传影响最大的因素是抄写目的和书手的识字能力

[52]

。金秉骏认为,句读符号的标示方式,有可能给我们了解包括墓主人在内的当时的人们如何阅读各种书籍的重要线索。记录符号的主体是读者,是在阅读过程中依照个人关注点来标入的,而不是书写过程的一部分。这些符号表明了读者的兴趣所在,在一定程度上可以为我们揭示读者个人的身份、切身利益、所属的地区性以及时代性

[53]

。冯胜君认为,先秦两汉文献主要是通过辗转传抄,而非口耳相传或凭记忆泄露的方式传布的。因此,文本的抄写者在传布过程中所起的作用和产生的影响,就非常值得关注。例如抄手个人的书写风格,抄写来自其他国家的文献时在文字形体和用纸习惯方面表现出的特点,在处理抄写过程中产生的讹误所遵循的方式,抄手的身份问题,是否有职业抄手的存在等等

[54]

。上述论文以丰富的例证进行了细致的论析,提出了许多有意思的课题,值得中古写本研究借鉴。

关于印本书对于人类知识与文明的贡献,已经有很多经典的研究著作了,例如年鉴学派创始人之一费夫贺(

Lucien Febvre

)在阐述其写作《印刷书的诞生》的主旨时说:

我们试图厘清,印刷书所代表的,如何、为何不单只是技术上巧妙发明的胜利,还进一步成为西方文明最有力的推手,将多位代表性思想家散布于各地的理念,荟萃于一处。它对研究的重大贡献,在于将某人研究的成果,直接传递给另一位研究者,并以省时、方便,既不费力也不昂贵的方式,将所有领域中最卓绝的创造精神,恒久地熔于一炉;如此贡献,经过

19

世纪米什莱的妙笔叙述,愈发令人印象深刻。透过知识的汇聚,书籍仿佛为前述理念带来新生,为其注入无可匹敌的力量与活力。这些新理念不仅获一以贯之的新轴心,并基于同样理由,得到改革与倡导的强大能量。在极短的时间内,新的概念传遍了全世界每一个语言不致造成隔阂的角落。书籍创造出思想的新习惯;这些习惯不独存在于博览群经者的小圈子里,更远远地向外延伸,扩及每一个懂得思考的有智之士

[55]

。

讨论雕版印刷发明之后的知识与文本生产,及其对士人、经济、社会的影响的研究论著,已经有不少了

[56]

。不过,将此类研究推进到写本时代的,仍然相当匮乏。近期,西方学界从“写本文化”这一角度进行研究的主要是美国的唐代文学研究者。代表性的学者有宇文所安(

Stephen Owen

)及其弟子倪健(

Christopher Nugent

),他们认识到只有重新考虑文学书写的性质和特点,文本流传和影响的方式和渠道等文化和物质的面相,才能对重要作品的产生背景和影响作更精确的判定,分别发表长文,着重于对唐代文学作品创作习惯和文本流传的不确定性做了探讨

[57]

。倪健还在此基础上出版了分析敦煌诗集写本的专著,强调如果我们不了解唐人如何创作、体验和传抄诗歌的过程,就会对记忆和抄写在诗歌传播中所扮演的角色,以及读者在文本创制中的能动作用等基底性要素深昧无知

[58]

。

诚如陆扬所指出,徐俊在《敦煌诗集残卷辑考》前言中提出,写本时代的文本特征在很大程度上受到写本制作和传播方式等介质的制约。海外唐代文学研究的这一转向,实际上是受到徐俊对敦煌文献中的唐代文集选本研究的启发

[59]

。从历史学角度考察知识建构与文本形态、书写行为、使用实践之间的关系,笔者做过不少努力。对于写本时代文本的不稳定性,笔者曾概括为“文无定本”现象,并且曾以敦煌女人社文书、《瑜伽师地论》听讲笔记为例,专门探讨了文本的生成过程与宗教信仰、社会生活、学术传承之间的关联

[60]

。此后,又对《汉书》及《易杂占》写本做了详细的考证,不仅将从经典文本的社会化制造的角度加以考察,而且试图把文本重置到其产生与流通的历史语境之中,探讨各种

钞

本背后撰述者和传抄者的立场与目的,发掘其深层内涵。进而从知识的获得与利用方式的角度对精英传习的实态进行了考察,揭示其在学术活动中的实际运用和在人生实践中所发挥的道德教化功能。然后通过对蒙书、类书、俗文学等材料的分析,考察经典知识和历史意识又是以何种方式转化为实际的、日常的、地方性的知识和集体记忆,进入一般人的思想与生活领域,成为一种通俗文化和实用技能。知识在不同的文本类型中如何嬗变?写本时代的知识如何被生产、复制、衍化、流通和消费?经典如何经由社会扩散,进入公共性知识体系?又是如何渗入文化场域和日常生活?知识传统如何造就、如何变迁?笔者曾对上述问题做了较为深入的探讨

[61]

,本书第九章以俄藏敦煌写本的具体比定与分析,第十章以敦煌文献伪卷的做成过程为例,做了一些补充。

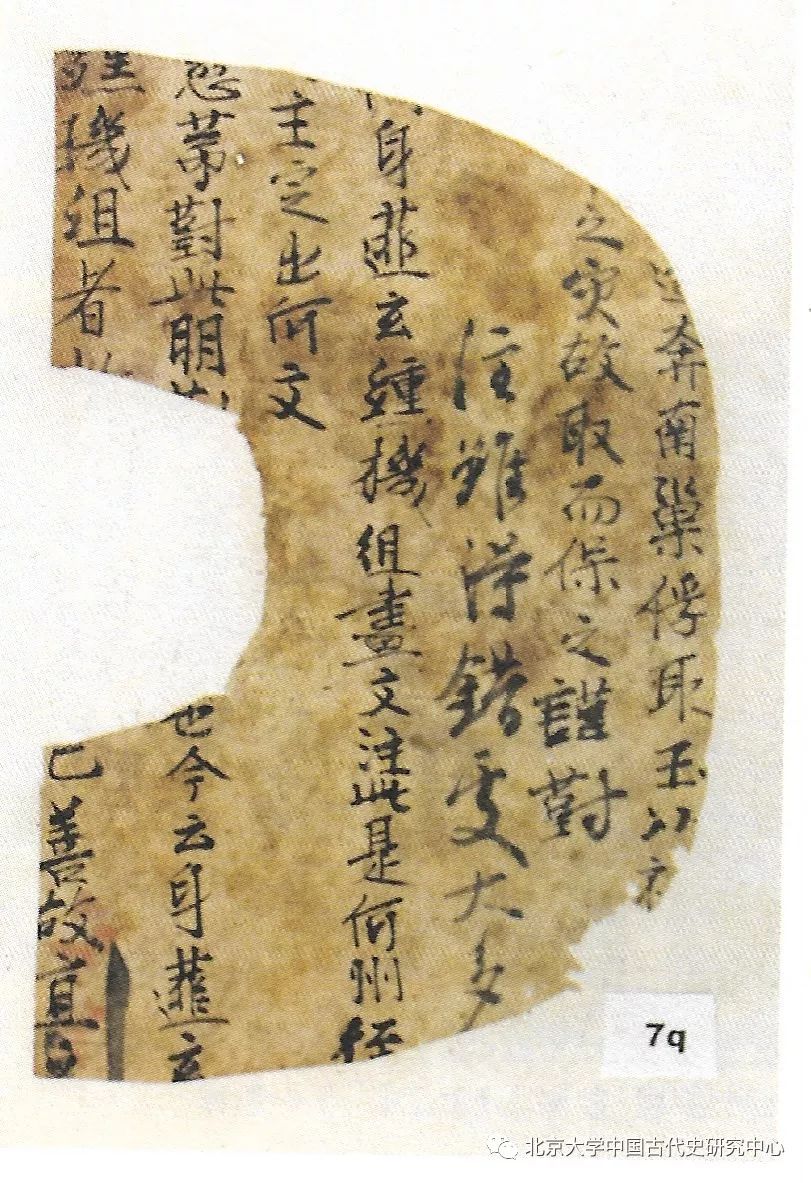

普林斯顿大学东亚图书馆藏吐鲁番出土《尚书问对》

我觉得当下需要考虑的一个重要课题,是如何从书籍社会史的整体出发,把写本研究与印本研究沟通起来。周绍明(

Joseph P. McDermott

)对此有发人深省的忠告:

但是今天在书史学家所成长的世界中,书籍仅仅被视为主要的信息交流媒介之一。他会很自然地发现,明智的做法是将历史的关注点从确定和分析手写本与印本之间的差异,或印本与图像之间的差异中跳出来,把详细考察这些技术与交流方式的交叠变化对文化、社会和思想的影响包括进来。那么书籍作为一个对象就不仅仅被视为一种商品或一种信息载体,它还将被理解为一种组织信息和观点的方式,促进某些机构和社会群体形成的一个框架,这个框架对某些表达和论证方式的发展更为有利

[62]

。

不过,他的研究重心仍是“中华帝国晚期”,所以并未真正触及新的框架如何建立的问题。我想,需要我们积累许多个案,才能有所创获。因此本书也只是做一些铺垫而已。

此外,有关书写历史的各个领域的进展,埃及纸草文书、欧洲羊皮纸书籍、伊斯兰彩绘

钞

本等,也給我们提供了许多借鉴。例如关于纸草文书,虽然讨论的历史背景不同,但从文书中获取的信息的决定性要素并无多大差异,这四大因素是语言和字体,文书类型及其生产方式(谁写了什么),文本的幸存状况与途径,以及残损文本复原与利用

[63]

,而这些要素如何构成思考的基础,也正是我们研究中古写本的重心。

关于写本的物质形态、阅读和庋藏的实际情形,西方古典时期的材料也可以给我们提供许多足资参证的标本。整个古典时期,纸草纸卷始终是希腊文学的载体,并为罗马帝国所承袭,卷轴一般长约三十英寸,宽九到十英寸,正面均匀分栏,相当于分页,文字左起,每页接续,上下留白,两侧间空。标题偶尔写在卷首,大都是在卷尾,卷轴外会附一小片羊皮纸卷标,标示书名。卷轴上下镶边,并用浮石粉抛光,甚至饰以华彩,卷中插有圆木棍,固定于卷尾。高级的卷轴有乌木轴、象牙轴,甚至金轴,装在紫色的皮革护套里。阅读时,左手持卷首,读完一页,便卷合一页,同时用右手展开新的页面。以上关于写卷的描述,足以使我们联想到敦煌写本的种种要素:卷轴、纸张、粘缝、天头、地脚、乌丝栏、行款、首题、尾题、签条、经帙……

[64]

庞培壁画女子展卷读书图

罗马时期的雕刻和绘画艺术中,还有不少表现阅读的场景:在出自摩泽尔河畔诺依马根的一件已遗失的罗马浮雕上,描绘了一男子正从图书馆书库中取下卷轴的情景。在一幅庞贝壁画中,一位年轻女子,身穿黄色的希腊式宽袍,绿色的束腰外衣,沉醉于书中,竟然忘记将读过的书页卷合,而任其垂荡。另一幅庞贝壁画中,一位金发美女,翠衣红袍,立于阳台,双手执卷,垂目而读

[65]

。遗憾的是,敦煌壁画中没有留下任何此类画面,凭澜远眺“黑海西头”,给我们留下了无限的遐想空间。将东西书写文化进行比较研究,必是兴味盎然的乐事。

编者按:本文原载《敦煌研究》

2012

年第

3

期,如需引用,请参考原文。

[1]

屈守元、常思春主编《韩愈全集校注》,成都:四川大学出版社,

1996

年,第

941

页。

[2]

赵飞鹏曾征引此诗与敦煌经卷及《旧唐书·经籍志》所载唐代图书形制互为印证,发覆之功,不可隐没。参看赵飞鹏《唐代藏书家李泌综考》,氏著《图书文献学考论》,台北:里仁书局,

2005

年,第

55-56

页。

[3]

1994

年春,黄征师逐字逐句教读敦煌文书,两年后发表第一篇习作《敦煌经济合同中的违约条款》(《新疆文物》

1996

年第

3

期,第

49-56

页)。年少稚笔,今颇悔之。

[4]

余欣《中古异相:写本时代的学术、信仰与社会》,上海古籍出版社,

2011

年。

[5]

余欣《博望鸣沙:中古写本研究与现代中国学术史之会通》,上海古籍出版社,

2012

年即刊。

[6]

荣新江《敦煌学:

21

世纪还是“学术新潮流”吗?》,原载《辞海新知》第

5

期;《敦煌文献:新材料与新问题》,原载《中国典籍与文化》

2000

年第

1

期“世纪感言”,以上二文收入氏著《敦煌学新论》,兰州:甘肃教育出版社,

2002

年,第

144-150

、

180-182

页。

[7]

参看郝春文《交叉学科研究——敦煌学新的增长点》,原载《中国史研究动态》

2009

年第

3

期,收入《郝春文敦煌学论集》,上海古籍出版社,

2010

年,第

319-325

页。

[8]

陈寅恪诗:“岁月犹余几许存。欲将心事寄闲言。推寻衰柳枯兰意,刻画残山剩月痕。”见陈寅恪《柳如是别传》,北京:三联书店,

2001

年,第

6

页。

[9]

关于“心史”的解读,参看姜伯勤《陈寅恪先生与心史研究》,《〈柳如是别传〉与国学研究》,杭州:浙江人民出版社,

1995

年,第

92-102

页;余英时《试述陈寅恪的史学三变》,氏著《陈寅恪晚年诗文释证》,台北:东大图书公司,

1998

年,第

351-377

页;蔡鸿生《中国学术三名著》,氏著《读史求识录》,广州:广东人民出版社,

2010

年,第

55-57

页。

[10]

有关超空间理论的介绍,参看加来道雄《超越时空:通过平行宇宙、时间卷曲和第十维度的科学之旅》,刘玉玺、曹志良译,上海科技教育出版社,

2009

年。

[11]

《五行大义》,穗久迩文库藏本,东京:汲古书院,影印本,

1989

年,第

6-8

页。

[12]

Marc Bloch,

Apologie pour l’histoire ou le métier de l’historien,

Paris:Librairie Armand Colin, 1952, pp. 13-14.

[13]

语出沈卫荣《我的心在哪里》,氏著《西藏历史和佛教的语文学研究》,上海古籍出版社,

2010

年,第

1-9

页。

[14]

陈寅恪《冯友兰中国哲学史上册审查报告》,《金明馆丛稿二编》,北京:三联书店,

2001

年,第

279

页。

[15]

这一提法,可参看弗朗索瓦·多斯《碎片化的历史学:从〈年鉴〉到“新史学”》,马胜利译,北京大学出版社,

2008

年,第

153-179

页。

[16]

姜亮夫《敦煌:伟大的文化宝藏》,上海:古典文学出版社,

1956

年,第

41

页。

[17]

孙诒让《札迻》,梁运华点校,北京:中华书局,

1989

年,自序,第

4

页。

[18]

“书志学”为日本学者所习用,国内亦有采用者。川濑一马《书志学入门》(冈崎久司编,东京:雄松堂,

2001

年),是较为通行的读本,其中就辟有“古写本的年代特征”、“古写本的鉴定”、“古写本中的自笔本”等章节,所论以日本写本为主,兼及中国写本。

[19]

Jean-Pierre Drège, “La mise en texte des manuscrits chinois”, Les Rencontres franco-chinoises sur les Etudes de Dunhuang: Actualité de la recherche et publications récentes, organiséespar l'UMR 8155 et l'équipe Bouddhisme de l'EFEO, Paris, 14-16 juin 2011.

此次会议介绍,见张先堂《

2011

法中敦煌学学术研讨会综述》,敦煌研究院信息资料中心编印《信息与参考》总第

15

期,

2011

年,第

1-10

页。

[20]

D.F. McKenzie,

Bibliography and the Sociology of Texts

, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 9-53.

[21]

关于上述内涵的阐述,参看拙著《中古异相》“导论:同相与异相”,第

1-26

页。

[22]

中村不折《禹域出土墨宝书法源流考》,上卷,东京:东西书房,

1927

年,叶二正至背,中译参李德范译本,北京:中华书局,

2003

年,第

2

页。

[23]

中村不折《禹域出土墨宝书法源流考》,第

36

页。

[24]

中村不折《禹域出土墨宝书法源流考》,第

37

页。

[25]

唐长孺《南北朝期间西域与南朝的陆道交通》,氏著《魏晋南北朝史论拾遗》,北京:中华书局,

2011

年,第

190-194

页。

[26]

荣新江《阚氏高昌王国与柔然、西域的关系》,《历史研究》

2007

年第

2

期,第

4-14

页。

[27]

余欣《中古异相》,第

103

页。

[28]

池田温《敦煌》,原载《世界の历史》

6

《东アジア世界の变貌》,东京:筑摩书房,

1961

年,此据氏著《敦煌文书の世界》,东京:名著刊行会,

2003

年,第

13

页。译文参张铭心、郝轶君译《敦煌文书的世界》,(北京:中华书局,

2007

年,第

12

页),笔者略有改易。

[29]

池田温《敦煌文书の世界》,第

12

页。

[30]

《六韬》,影印常熟瞿氏铁剑铜琴楼藏影宋本,上海古籍出版社,

1990

年,第

14

页。

[31]

森鹿三《神农本经所载药品について》,原载《东方学报》第

25

册,

1954

年,此据氏著《本草学研究》,大阪:武田科学振兴财团杏雨书屋,

1999

年,第

35-36

页。

[32]

姚崇新也讨论了敦煌、吐鲁番本《本草经集注》并指出,在唐《新修本草》颁行以前,《本草经集注》是唐代医、针生的主要本草教材,即使《新修本草》颁行以后,也没能立刻取代《本草经集注》,至少在西北边陲,新旧并存的局面大约持续到了