五月,天气热起来了,和人心一样躁动的是谣言。

成都49中学生跳楼自杀疑云,国士袁隆平先生的死亡拐点

,网络媒体信息一如既往聚焦我们的视线,挑动着大家的神经。

21世纪,谣言遇上WIFI会迅速裂变并对现实产生影响,我们与之共生。

今天要聊的话题,是名为谣言的人造病毒。

谣言的诞生

很多学者相信,语言是推动我们团结一致并构建出和谐社会的重要因素之一。

把话说出来

,是我们对世界产生复杂的想象后的表达方式之一,很多人以此和天地万物产生连接。

这些语言中,当然也包括谣言。

“不准去黑森林,那里有狼人。”

一个谣言的诞生,或许是某个部落的长老试图向孩子们解释一个超级复杂的现象 —

去黑森林的人都挂了。

与其说谣言是假的,不如说它是无法轻易证伪的。

造谣的成本非常低,往往就凭一个人的想法和一张嘴,而辟谣的成本却非常的高。

在寻找真相的过程中,我们需要付出坚定的心性,力量,必要的时候甚至是生命。

于是,我们总能看到谣言高昂着头颅却很难见它收尾。特别是现代,我们真正在乎点什么的时间越来越短了,也就不排除那些常常费力不讨好的真相。

生出谣言的是人,可是为什么呢?

这里简单归纳出了我们会造谣的三种驱动类型。

利益驱动型

- 明星本人或所在的公司会通过炒作的方式争取曝光,这是在为接下来要上映的电影、即将摆上货架的唱片、书籍造势。

和膨化食品包装袋一样胀鼓鼓的是

#自然#

、

#烤制#

、

#0卡路里#

等广告语,而食用过量会导致人体亚健康的成分列表通常以极小的字体印在包装袋背后,这是为了提高产品的销售额。

上市公司的总裁拨出一批预算,雇佣网络水军在社交平台上暗讽竞争对象私生活不检点,这是商战的一部分。

我们追求的利益有多么的精彩纷呈,谣言就有多么的“华丽”。

心理驱动型

- 因为想引人注意,所以造谣;为了把自身想法投射出去,所以造谣;嫉妒,所以造谣 ...... 种种驱动心理中,笔者认为最低劣的就是,

无聊。

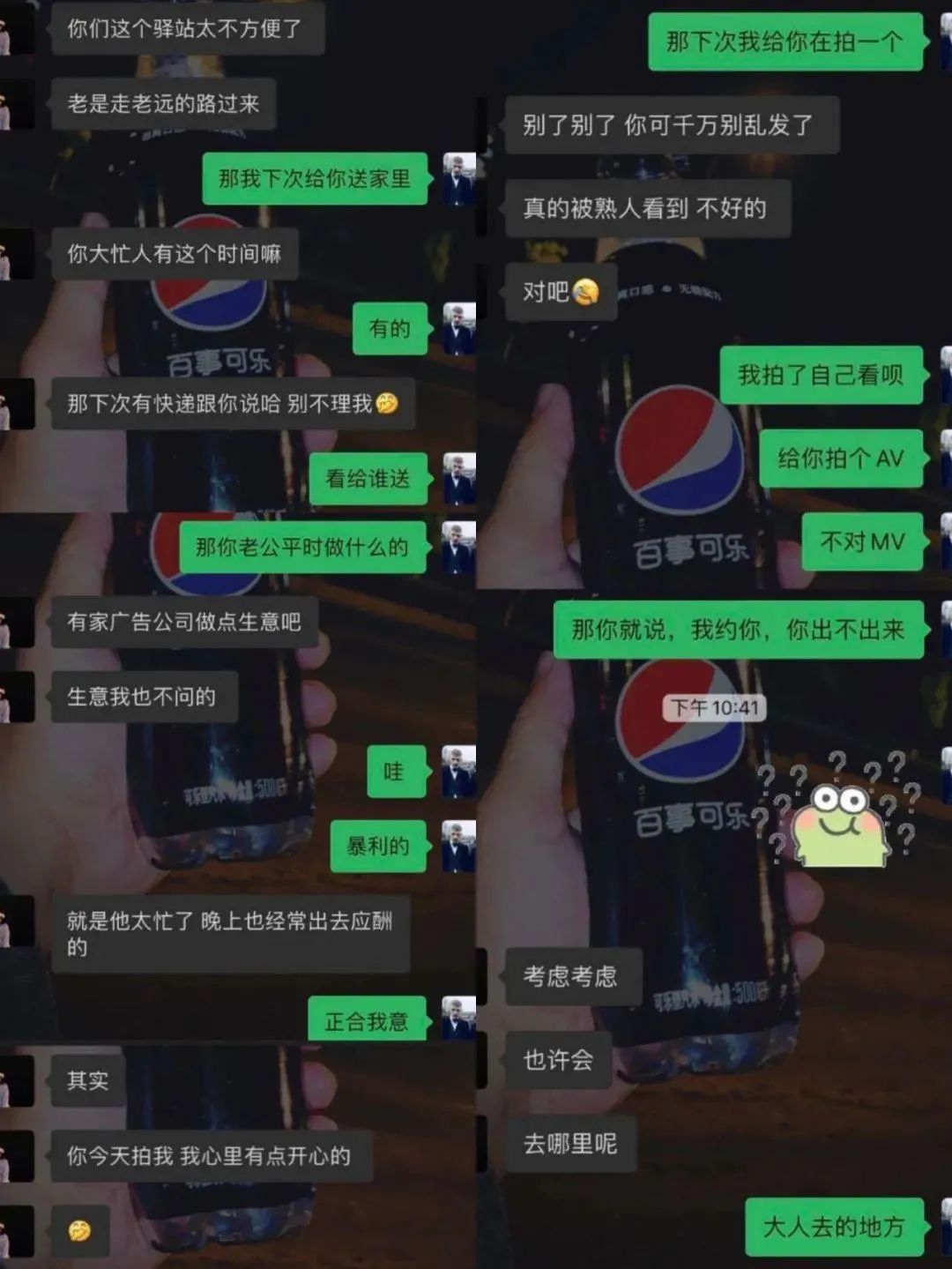

2020年7月7日下午,一个姓朗的男人去快递站取件的时候看到一个穿花裙子的漂亮女孩,然后他举起手机偷拍了一段9秒钟的视频并转发到车友群里。

他联合另一个群友编造出这样一段故事:

视频中的女孩是空虚寂寞的富婆,背着丈夫和快递员偷情。

造谣的人甚至伪造出男女双方的聊天记录,虚假的互动极其露骨。

女孩在毫无知觉的情况下,被人肆意编排成荡妇,沦为各个社区的议论对象。

虽然警方及时抓捕了造谣者,却无法消除恶言对女孩造成的严重创伤。她被公司劝退了,深受噩梦和抑郁症的折磨。

一个无聊的谣言,足以毁掉一个人的生活。

无意识型

- 当我们面对未知的,不可控的危机时,造谣或传谣或许能缓解不安全感,并带我们跳脱出某种局面。

这种并没有主观恶性的行为,却极有可能导致恐怖的结果。

2011年2月9日晚上十点半左右,江苏响水县陈港镇的一个村民突然发现化工园区的某个车间冒起白烟,并闻到一股刺鼻的气味。

因为化工园区曾经发生过氯气泄露导致工人中毒和爆炸的事件,村民刘洪昌在未经核实的情况下做出错误的判断,打电话通知好友并组织家人逃离陈港镇。

谣言一传十,十传百。

正值隆冬深夜,响水县十几万人陷入恐慌,在集体大逃亡的过程中4死2伤。

谣言证明了,好因未必有善果。

谣言的传播

2006年,造谣全凭一张嘴。

笔者还在念初中的时候,亲身经历过这样的事:一群人暗示一个女生小苏(化名)爱偷东西,于是学生们开始排挤她。

谣言越演越烈,甚至

衍生出小苏为了钱跟社会上的人鬼混还堕过胎的消息。

小苏曾被高年级的学生们堵在厕所一隅扇巴掌,而我唯一能做的就是等人都走了,再上前去问她是否需要帮助。我偷偷地在她的痛楚上树立起了英雄形象。

后来她辍学了,再见面是十几年后,S市的一家餐厅。

小苏在外打拼很久,做美容美发行业。比起记忆中的青涩靓丽,多了成熟和温柔。这种温柔体现在她会慢慢帮我拆开餐具摆好,静静添茶水,默默递上纸巾,微笑着听我说话等细节上。

“多跟我联系啊!”

或许是被照顾得太好了,我发出这样的感慨,却立刻看到她眼中闪过的尴尬和抗拒。

我在那一瞬间才明白,和造谣者一样让人心寒的,是我的卑鄙。

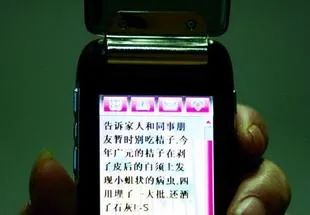

2008年,谣言乘上了短信。

“告诉家人、同学、朋友暂时别吃橘子!今年广元的橘子在剥皮后的白须上发现小蛆状的病虫。四川埋了一大批,还撒了石灰...”

人们疯传这条不知出处的短信,仅半个月时间就导致全国柑橘严重滞销,光湖北省的损失就有可能高达15亿元。

记者们实地调查后辟谣,当年四川广元旺苍县确实有柑橘大实蝇疫情发生,但仅限于当地并且已经得到有效的控制,根本不存在外销的问题。短信没有提到防疫的结果,更没有说明大实蝇只对果实有害,不会造成人畜共患疾病。

可谣言造成的经济损失已覆水难收。

2021年,“谣言”光速传播

迅猛发展的互联网,给谣言提供了一个又一个温床。

一张令人血脉偾张的P图再配上亵玩的文字,无辜的人们可能正在QQ群、空间里遭一群人泼脏水;黑子敲响一段文字,在论坛上立起一个又一个稻草人,“XX仇视女性”、“XX反华势力”并想方设法搞截图、截频往里塞,号召不明真相的群体精准狙击,于是某人和某个群体倒下了;一篇极具煽动性的文章,在激起公愤的同时会逼着人们面对种种社会矛盾。

坦白的说,当谣言铺天盖地而来时,笔者高估了自己的耐性。

成都49中学生跳楼事件,我身在其中。

2021年5月9日下午6点40分左右,成都49中一名学生小林跳楼自杀了,他的父母在晚上8点过接到校方的电话。崩溃的小林母亲在次日凌晨6点35分于微博发言:

小林母亲连发三条微博,追问为什么孩子的死讯迟到了两个钟头,为什么学校要把家长拒之门外,为什么不等家长来就把孩子的遗体送到殡仪馆,为什么求助媒体无人发声,为什么不给看监控,为什么 ......

网民暴动了,和小林母亲一起质问代表公权的一方,这或许是共情。当天,成都49中的回应彻底把公众的沉痛激化为愤怒。

学校的公告在观感上是冰冷的,没有正面回答小林母亲的任何问题。这时的笔者只想当摆脱冷气的青年,在群里和朋友圈里连转了两条措辞激进的文章。

图中这篇文章强烈要求警方公布监控录像和办案过程,还有一篇名为《成都学生坠楼曝出更多内幕》的文章,里头堆积了网民在各个社交平台的留言,并要求学校和警方放下傲慢,直面问题。

两篇文章阅读量均有10w+,现已删除,因为里面掺着完全找不到人负责的谣言。

“小林生前饱受欺凌。”“事关权贵,水深。”“学生被迫三缄其口。”

有一名记者在和小林母亲通话后辟谣,证实了家属有看过监控录像,微博上的发言带有情绪,警方的确在办理案件中,而网民等待真相的时间到不了48个钟头。

媒体的措辞比小林母亲更痛,谣言扩散的速度比警方办案的速度更快。

49中事件,以小林家属认同警方调查结果结束。

要问笔者最为羞愧的是哪个瞬间,是读者群里有人提问的时候。

而更为羞愧的是现在,要打出这句话 — 材料均来源于网络。

为什么相信谣言

可能,我们真的非常在乎这件事。

杂交水稻之父袁隆平先生去世的消息,在互联网上激起了大众好几个情绪拐点。

5月22日当天,第一批媒体消息发布死讯,我们哀悼;

第二批媒体消息称袁老仍在抢救中,我们痛斥造谣者;

第三批媒体消息确认国家英雄离世,我们默然。

人们更愿意相信袁老并没有离开,就像如今也还有传言说迈克尔杰克逊去了平行宇宙,张国荣先生被他的爱人藏起来了。

可能,这是恐惧和不安心理的辐射。

譬如说,笔者的奶奶经常说草莓里面有蚂蟥,先吃葱子再喝蜂蜜会死人,在路上听歌会被人拉进黑车等的不知出处和真假的消息。

说话的她或许是想解释某种超级复杂的现象,不听话的我只是在证明自己安全感十足。这种现象往大了说就是玛雅人预言了2012年地球会毁灭,却有一群人坚信自己是被选中的孩子。

可能,我们相信什么,往往会证明我们是什么样的人。

当语言真正起到连接作用时,物以类聚人以群分的现象就会变得活灵活现。

语言可以是枪炮,也可以是玫瑰,奇怪的是有人会在硝烟中奋力生存,有人却在闻饱了满园芬芳后,伤害他人。

谣言,一个中性词,因为宿主是人。

那么真相呢 >>