埃隆·马斯克

和

斯蒂芬·霍金

倾情推荐。这本书告诉我们:生命分为三个阶段,1.0 版本是草履虫,2.0 版本是人类,3.0 版本可能是未来的人工智能。

八零后九零后小学或者中学的时候不少人都读过这么一本有关于未来的科幻小说,叫《小灵通漫游未来》,出版于改革开放的第一年,1978 年,创作期则更早,大约在 60 年代。

故事讲的是记者小灵通无意中登上了一艘开往未来市的气垫船,并且在船上结识了小虎子和小燕兄妹俩。

当气垫船在未来市停靠后,小虎子的父母开着水滴状的汽车来接他们回家。这种车用气流驱动,在地面飘行。车内竟然有安装自动避撞和自动紧急刹车系统。

小灵通拜访了小虎子家,在他的家里,曾祖父正在和机器人铁蛋下棋,老人已经超过了 100 岁,而且身上替换了人造肺、人造肝脏和人造心脏,耳朵里也有助听设备,老花镜则是嵌入了眼球里,所以他身体颇为健康,耳不聋眼不花。

在未来市,每一家都有机器人充当保姆,人的器官可以像机器零件一样调换,甚至从此人类可以长生不死。

在未来市参观了几天过后,小灵通乘坐火箭离开了未来市,然后将这次见闻记录下来,就成了这本《小灵通漫游未来》。

这本书教会了中国的千万青少年一个简单的道理:科技可以改变我们的未来。合上书本过了 40 年,世界已经在技术的驱动下发生了翻天覆地的变化。

有的猜想已经变成了现实,比如手表手机、环幕电影、小飞行器等等,有的甚至已经超越了书中的想象,比如人造蛋白。

而其中对于人和机器的猜想,我们今天仍然在不停的探索。和小虎子曾祖父下棋的铁蛋恐怕没办法战胜今天的 Alpha Go,但是人类对自己智力和躯体的改造,还有很长的路要走。

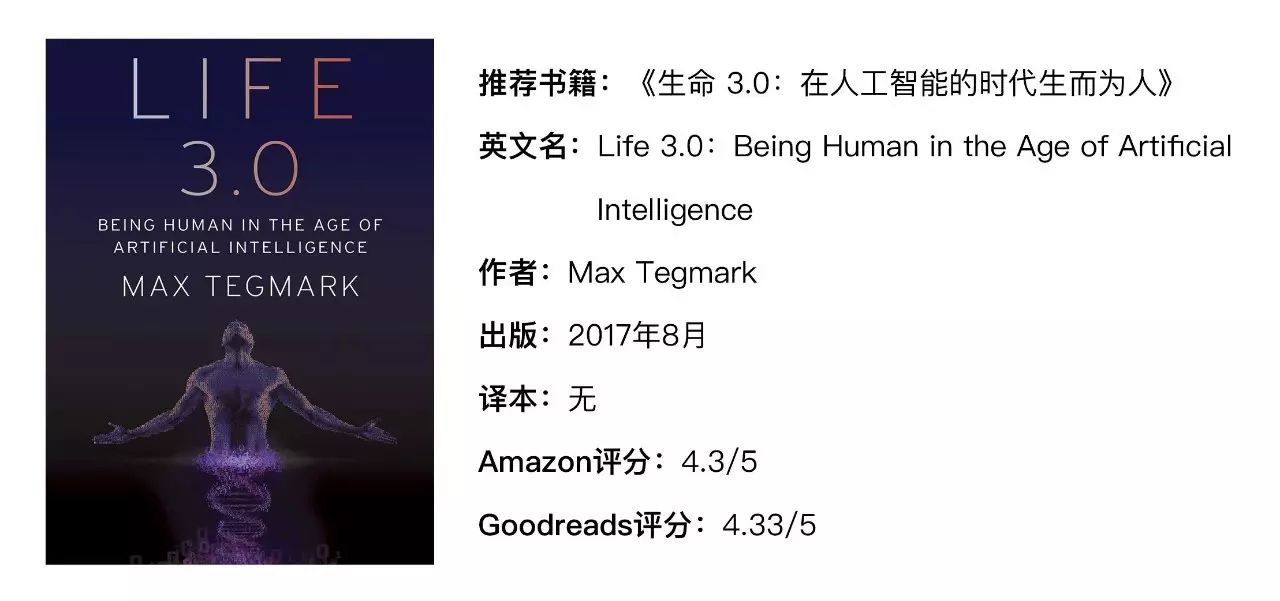

今年 8 月 19 号出版的新书

《生命 3.0:在人工智能的时代生而为人(Life 3.0:Being Human in the Age of Artificial Intelligence )》

向我们系统的介绍了在人工智能大发展的今天,我们对生命、对智能、对人与人工智能相处之道的重新思考。

这本书的作者是 MIT 教授

麦克斯·泰格马克(Max Tegmark)

,人工智能领域的权威专家。作为研究机构“生命未来”的负责人,他和硅谷著名创业家

埃隆·马斯克(Elon Musk)

一起发起了人工智能安全的相关研究。

值得一提的是,英国物理学家

斯蒂芬·霍金教授(Professor Stephen Hawking

)也推荐了这本书,他写道,“所有人——不仅仅是科学家,为了享受未来人工智能给我们带来的福利并规避可能的风险,各类人都应该问问我们自己可以为此做些什么。这是我们这个时代最重要的思考,而泰格马克这本富有洞见的书能在你思考这些问题时帮到你”。

在介绍人工智能之前,我们先要问自己一个问题,什么是生命?空气中的细菌是生命,屋子里你的猫和老鼠是生命,我们也是生命,人工智能……可能也会是生命,那我们如何给生命下一个定义?

泰格马克认为,

生命就是一种自我复制的信息处理系统,在这个系统里,信息(软件)决定它的行为以及硬件的蓝图

(Life is a self-replicating information system whose information(Software)determines both its behavior and the blueprints for its hardware)。也就是说,世人慌慌忙忙,老鼠窸窸窣窣,不过都是在处理信息罢了。

而如果我们把生命看做一个操作系统,那么地球这个开发者大致开发了三个大版本的生命,生命 1.0(Life 1.0)、生命 2.0(Life 2.0)、生命 3.0(Life 3.0),其中,生命 3.0 的发布还在筹划之中。

生命 1.0:硬件和软件都只能演化,而不能设计的生命(Life where both the hardware and software are evolved rather than designed)。

举个例子,很多细菌有探测溶液中糖分高低的传感器,由此,它们向糖分浓度高的部分移动,然而,他们这一生,都无法学会主动向糖分低的部分移动的本领。

这个移动,从人类的视角来说看似简单,但是对于细菌来说,往糖分浓度高的地方移动,是刻在它们基因里的,而它们无法违抗基因的行动指令,设计自主的行动。

同时,它们的硬件,也就是“肉体”,也是生而固定的,除了突变演化这一条路,他们不能自主地设计自己的硬件。

生命 2.0:硬件只能演化,但是软件可以从很大程度上设计的生命(Life whose hardware is evolved, but whose software is largely designed)。

这个阶段的生命,就是你和我,智人的后代,现代人类。

我们有自主的意识,虽然这个意识也会受到基因的控制,但是自主性要比细菌之流要强很多,我们可以学习,更新我们的软件,甚至主动挑战基因对我们的限制,比如说蹦极、高楼跑酷,或者熬夜。

然而我们现在不能给大脑打一针,然后生下来就精通十八国语言,也不能在后背上长出一对翅膀让我们起飞,同时也不能改造我们的腿,让我们跑的比猎豹快。

我们目前的技术,大多数是修复残损人类躯体的功能,从补牙到安装假肢,但是更进一步就很不成熟了。精确地说,我们现在可以算作生命 2.1 版,最多不超过生命 2.2 版。

那从人类到病菌之间,也可以稍微划分一下,比如毛毛虫是生命 1.1,蜗牛是生命 1.2,小鼠是生命 1.3,海豚是生命 1.3.2,当然这是很粗略的版本分类。

生命 3.0:不仅软件可以设计,硬件也可以被设计的生命(Life which can design not only its software but also its hardware)。

也就是说,生命的 3.0 版,能掌握自己命运,摆脱演化的束缚。

想象一下,如果有这么一种生命,容貌可以从黄渤到吴彦祖,随意更换;跑起来比高铁还快,跳起来比埃菲尔铁塔还高,总之只要有机能不能满足自己的需要,就可以改进和更换,买一颗大脑像今天买电脑 CPU 一样便利,和对方聊几句就学会与此人的相处之道,那么我敢保证,至少他在人类中一定很讨女孩子喜欢。

这种生物,就是人工智能的终极目标。

在 2017 年的今天,不用说计算机的计算能力已经把人类的计算能力甩开了几光年,而且 Alpha Go 也已经打败天下无敌手,著名的波士顿动力(Boston Dynamics)的机器运动能力一代比一代强。

那么,我们是否可以认为,这些机器拥有智能了?

在讨论这个问题之前,我们首先要搞清楚,什么叫做“智能”?作者在书中,对于“智能”,给了这么一个定义:

达成复杂目标的能力

(Ability to accomplish complex goals)。

定义很简洁,但是“复杂”该如何界定呢?美国科学家梅拉妮·米切尔(Melanie Mitchell)可是写了一本书《复杂》来解释“复杂”这一件事,可见对“复杂”的定义可没那么容易。

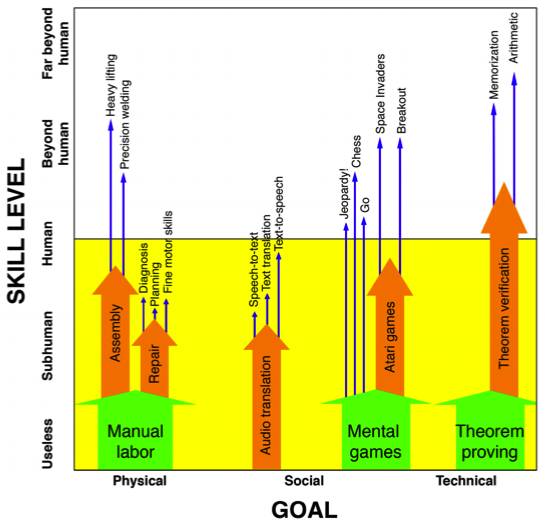

书中是这么做的,首先将目标任务分为三类:

-

物理类(Physical)

-

社会类(Social)

-

技术类(Technical)

在物理类的目标任务中,抬重物运东西,机器已经远远超过我们了,而且对于修修补补的工作,则还不如人类——你大概就能推测出来,你的 iPhone 碎屏返厂以后,是人工换屏修复的。

在社会类的目标任务中,机器在各类游戏中已经完全战胜了人类,目前在翻译领域也似乎即将超越人类。

在技术类的目标任务中,特别是记忆、计算等一类问题,机器已经远远地超过了人类。

然而,虽然机器在这么多方面超越了人类,为什么它们还是让我们感觉不够智能呢?因为这些工作还是太过单一,人类有更为复杂的工作——多线程运作的项目,现在的人工智能还无法胜任。

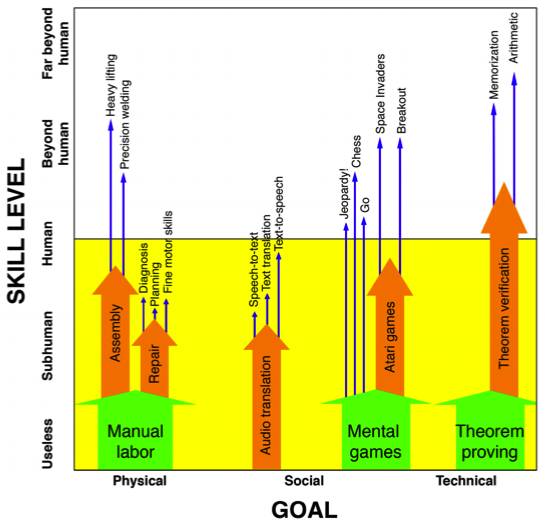

得益于卡内基梅隆大学科学家汉斯·莫拉维克(Hans Moravec)的工作,他绘制了这么一张图,来描述不同任务的复杂程度。

这张图叫“人类能力景观图”,它把人类各类能力的难度看做是不同的海拔高度,人工智能的发展就是浸没低地的海洋。每克服一种任务,那这种任务所处的地段就会被海洋浸没。

我们来看,像围棋、机械记忆已经在海平面以下了,驾驶、投资、翻译这些已经岌岌可危,管理、摄影、编程还比较安全,而著书、有价值的艺术还是人工智能遥不可及的目标,而人类能力的顶峰,就是科研探索,不知何时会被人工智能征服。

所以说到这里,你估计已经感受到人工智能与每个人的关系了——它会抢走你的工作!如果你不想成为二十年前的打字员或者五年前的地图小贩,那么你必须要关心人工智能的未来发展。

当然直到目前为止,我们都在期盼人工智能的飞速发展,考虑如何克服人工智能发展面临的问题。然而,生命 3.0 带给我们的疑惑不止于技术,还有伦理。

比如,自动驾驶技术普及之后,汽车撞人应该追究谁的责任?乘客?制造商?还是,汽车本身?

如果汽车本身可以承担交通责任,那么我们就要给它买保险,那么既然他能买保险,是否就应该被允许拥有“私人(车)财产”?

既然拥有了“私车财产”,那么他是否应该被授予投票权?

如果……推到最后,你会发现,人工智能似乎和人没什么两样了。

那到底我们还该不该发展人工智能?人工智能会老老实实被我们剥削吗?如果他们意识到这个问题,会发生什么情况?

美国动漫《瑞克和莫蒂(Rick and Morty)》第一季第三集里,狗狗因为瑞克的科技而拥有了智慧,疯狂地向曾经玩弄他们的人类报复,并且征服了整个世界。不过最后,狗狗突然良心发现,决定到另外一个次元建立一个属于狗狗的国家,把这个世界还给了人类。

然而动漫可以大团圆结尾,现实是否也会这样呢?我只能用一句经典的台词作为结束语:好奇心永不停止,纵使在自我毁灭,人类也不会停止探索。

(来源:远读重洋 2017-09-19)

在身体里养个机器人会是一种什么样的感觉?

【扩展阅读】人类2.0:与机器人合体

智东西 文|旖媛

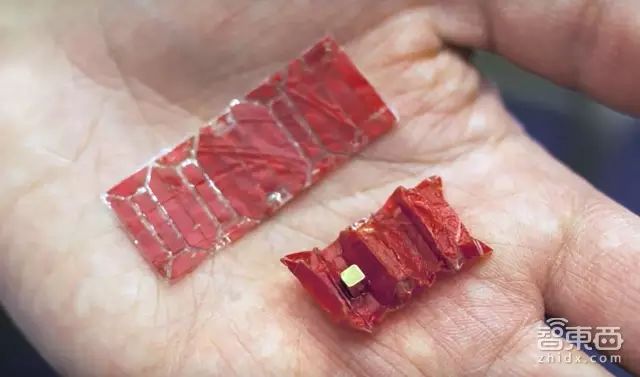

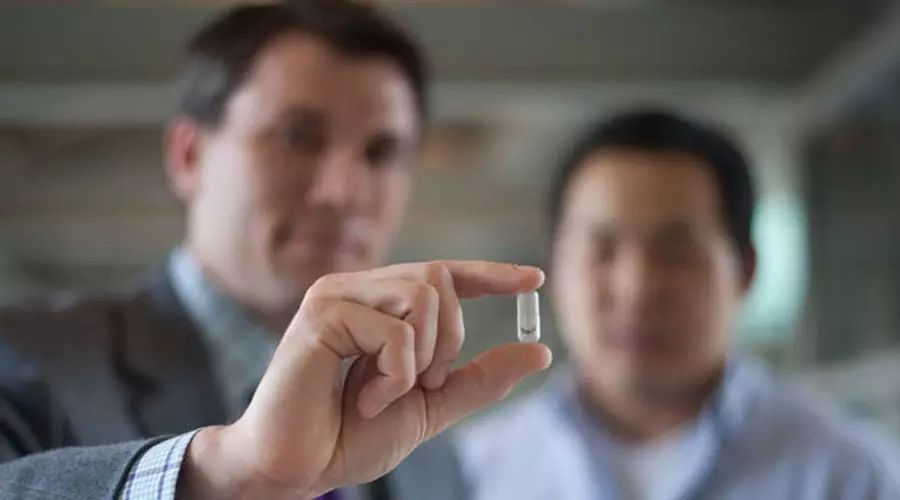

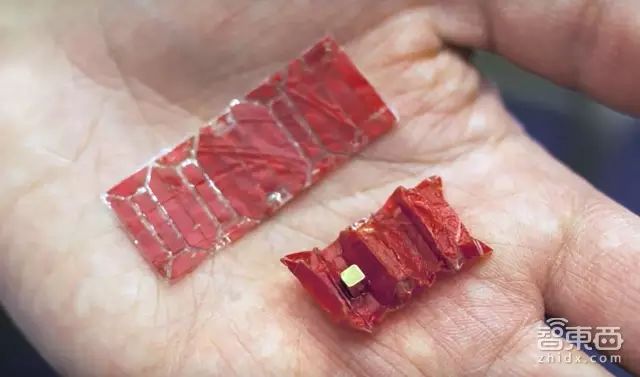

想象一下这个场景:你连续几天喝酒,原本就不怎么好的胃突然得了胃穿孔。被紧急送到医院后,医生给你一个药丸,你和水吃下,药丸在你胃里打开,变成一张大的类似胃黏膜的物质,随着体液的流动粘在了胃穿孔的位置上,一场手术就这样避免了。

这并不是哪个科幻电影中的场景,这是未来机器人技术在医疗领域给我们带来的便利。迷你的可折叠的胶囊机器人已经在研发当中,再过几年这样的技术可能就会应用到我们身上。

· · ·

无处不在的医疗机器人

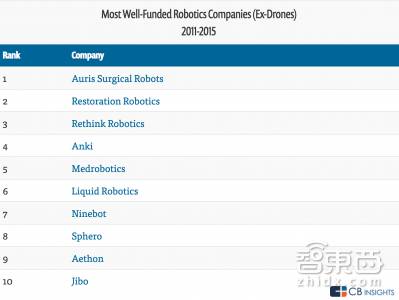

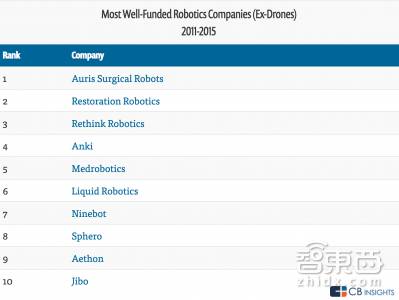

从CB Insights给出的十大最有钱的机器人企业来看,10家里面有4家与医疗相关,这意味着机器人在医疗方面应用的极大潜力。

这4家与医疗相关的机器人厂商分别为Auris Surgical Robots、Restoration Robotics、Medrobotics和Aethon。

排名第一的Auris Surgical Robots,生产专门用于眼部手术的机械手显微系统。

Restoration Robotics制作的图像引导系统,能更好更准确的进行植皮和毛囊修复。

Medrobotics已经开发出一种灵活的医疗机器人平台,核心是先进的导航系统。整个设备像是蛇一样能来回弯曲,能够绕过复杂的身体内部结构,为各种手术工具提供可进入的道路。

Aethon则是硬件软件都做的公司。他们生产了一个名为TUG的机器人送货车,不间断的在医院穿梭,运送药品、手术器械和饭到需要的地方,还能自动倒垃圾。他们还开发了一个追踪系统,改变了医生和护士经常抱怨的医疗器械莫名其妙不见的难题。

除了这些已经能用上的设备,还有很多实验室正在进行着我们无法想象的新品研发。正如开头那个片段一样,未来可能会有越来越多的迷你机器人医生进入到患者体内进行修复,还可能进入血液中清除掉癌细胞,不但能降低手术的风险,疗效也会更好。

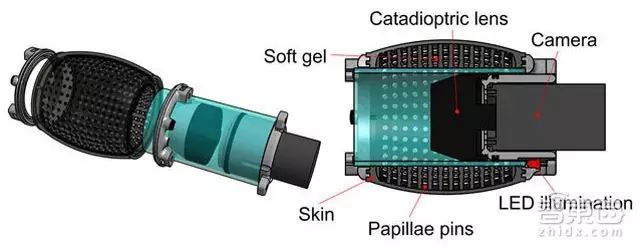

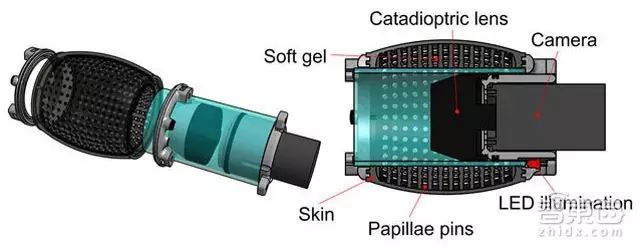

位于英国布里斯托的机器人实验室(Bristol Robotics Laboratory)正在研究一个可吞咽的机器人MuBot:通过将吃进胃里的药丸机器人和传感器相连接,医生可以不开刀就摸到患者体内是否有癌变的征兆。

这个机器人的原理是,机器人的表面可以和指尖的触压感相联系,当机器人按压肠道时,医生就好像是用自己的手指在进行按压,根据硬度和轮廓等特征来诊断是否有癌变迹象。

这个机器人的外部布满了电子元件,拥有手指一样的触感,而内部则是复制了一系列人体皮肤层下物质的生物体征。当这些像皮肤一样的表层被向内挤压,位于内部的感应系统就会被激活。这些感应器能接收像人手指一样的按压感觉,也能感受到物体的边缘形状和物体表面的粗糙程度。

这个可吞咽的机器人只是布里斯托机器人实验室正在研究的项目之一,其他的研究还有如何远距离实施高精度手术,如何控制远距离办公等等。

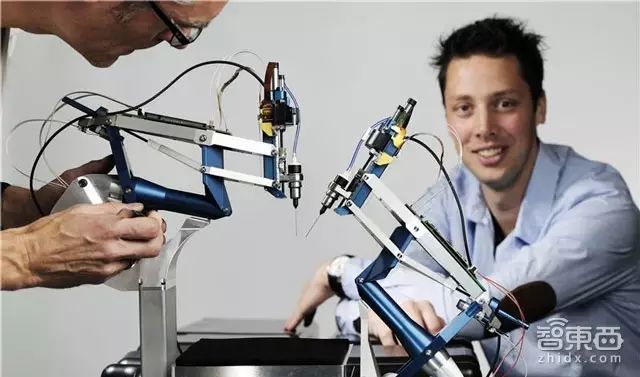

虽然人的手已经进化得非常灵活,但在手术操作上还有很大的局限性,尤其是在进行高精度手术比如腹腔镜手术时,医生一般都会切几个小口来进行手术而不是一个大切口。越微创的手术对患者的伤害就越小,这也是手术进步的一个方向。但这类手术需要医生在几个小时的操作中手要稳,还需要不同的工具来回切换。

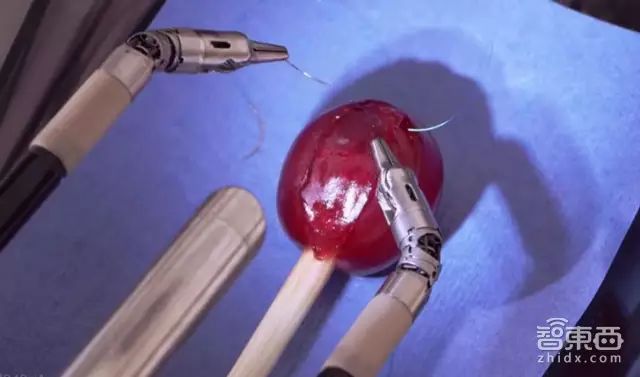

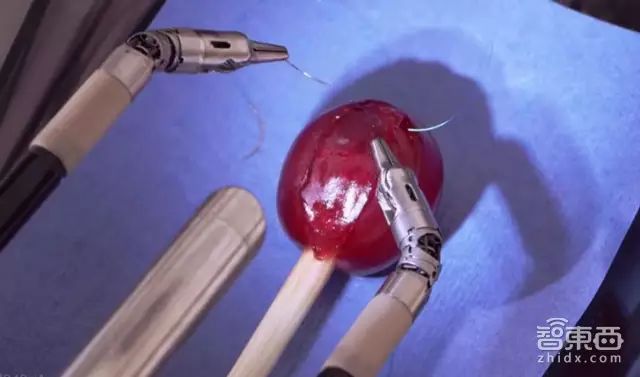

可能还有人记得去年很火的“达芬奇”手术机器人,在视频中它的两个机械手臂将一条被撕下来的葡萄皮缝合了起来,灵活度和力度都掌握的刚好。

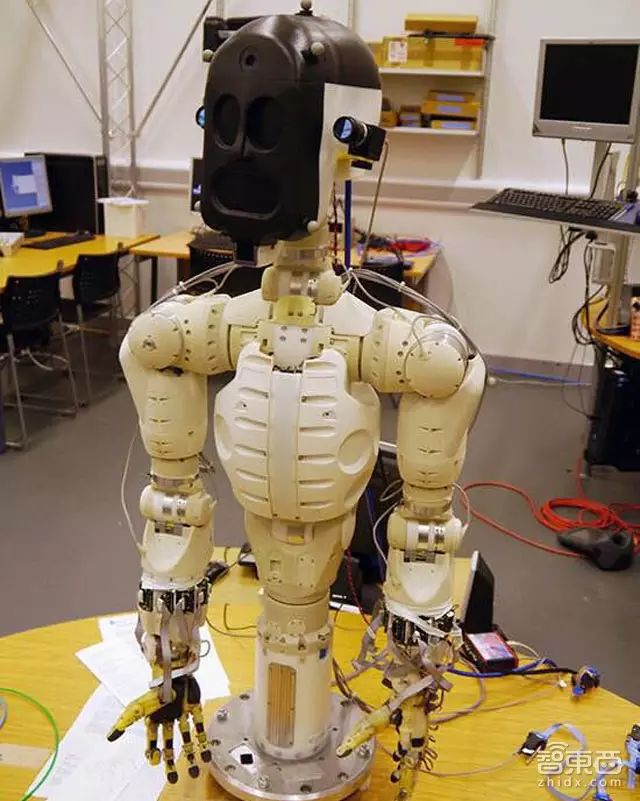

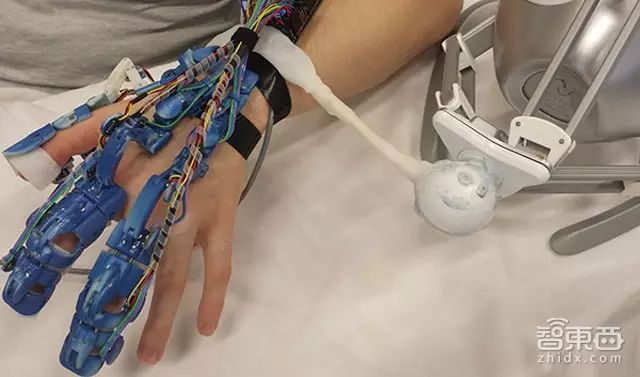

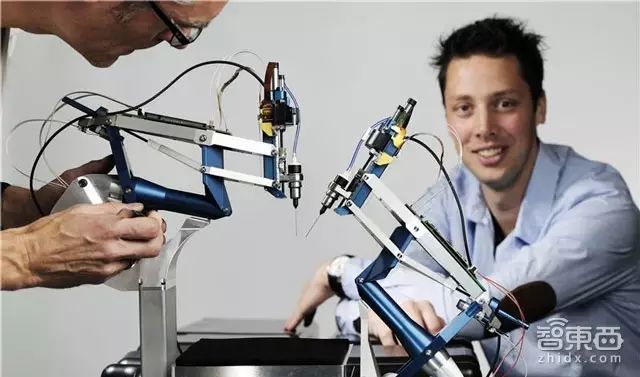

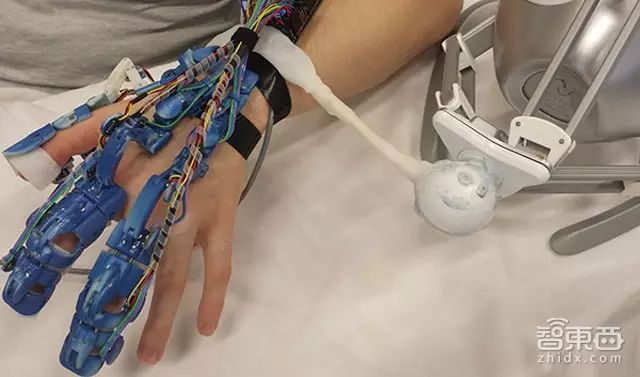

“达芬奇”只有两个“手指”,像是剪刀或是钳子,操作的空间也极为有限。而Antonia Tzemanaki在研发的机器人更像是人手,每个机械臂上都有三个指套,医生可以把大拇指、食指和中指放在里面,每个手指上都可以安装一种手术工具。

指套上带有传感器,可以跟踪手的位置。在手术的时候,外科医生把手放进指套中,然后指套就把手的动作传达给机器人,通过这种方式使机器人更快的学会操作。

之后这种机器人就可以被当作辅助工具来使用。比如说在传统的人操作的切割阑尾的手术中,需要助手提起阑尾再进行切割。而有了这个机器,就可以一个人来进行操作。三个手指也可以两两组合,充当钳子剪刀等等。

据Antonia Tzemanaki介绍,这个机器人相比“达芬奇”更精密,在进行腹腔镜手术的时候会更灵活。

· · ·

机器人让你更强大但无法成为你

大家有一个普遍的疑虑,那就是机器人或者更高级的人工智能,会不会完全取代人类。更近的一个问题就是,一个做手术的机器人,能够代替一个经验丰富的医生吗?

实际上“达芬奇”和其他的一些手术设备都在已经在应用中,2006年301医院就已经引入了“达芬奇”,这十几年来,全国共有40多家医院配备了“达芬奇”,累计完成3万台手术。在很小的空间内进行缝合打结有很大的困难,这时候“达芬奇”就能更好的进行操作。甚至医生有时候能够离开手术台,只需要控制机械臂就可以完成,一些手术新手医生也可以操作,缓解了医生的操作压力。

但也不是没有问题。就拿已经有十多年实战经验的“达芬奇”来说,虽然对医院和患者来说都有着极大的好处,但也存在一些问题。

· · ·

只是辅助设备

“达芬奇”还没有智能到任何医生都能操作,相反,操作“达芬奇”对医生提出了更高的要求。

机器人手臂没有人手的感觉,在操作中没有触觉反馈,医生对着操作平台进行操作的时候会很难掌握移动的程度,这就需要医生在使用之前积累大量的经验。Antonia Tzemanaki说,熟练操作“达芬奇”需要2000个小时的训练,这需要医生花费1到5年的时间。

医生在操作机器之前,要先去国外的培训机构进行培训,才能拿到由有机器人厂商颁布的证书,在这之前,医生必须有主刀资格证、助手资格证等等。目前所有的机器人手术台都只能算是辅助,不但不能代替医生,还需要医生有更高的资质。

· · ·

价格

据了解,“达芬奇”在国外的售价为100—150万美元约合人民币700—1000万人民币之间,而在国内价格直接翻倍到2000万人民币,对于很多医院来说都难以承担。

有钱的医院也不是想买就能买到。在我国,“达芬奇”属于甲级医疗设备,医院能否引进,引进的数量都需要国家来定。

“达芬奇”不但整机的价格高,耗材也很贵。尤其是机械臂,每换一次就要花10万,而每条机械臂只能用10次。这直接导致的结果就是,用“达芬奇”做手术比普通手术贵3万元。

· · ·

挑选患者

不是所有的病都能用“达芬奇”和其他的机器人,手术是还要看病人的情况。

目前运用最多的手术是前列腺、肾癌、肺癌、肠癌等手术的切割缝合中,而很难完成相对复杂的操作。

· · ·

谁为事故承担责任?

患者使用新科技进行可能会担心其中的风险,而在手术中一旦出现事故,责任方的鉴定也是一个麻烦事。4月份Intuitive Surgical发布了一份声明,称心脏冷冻探针可能会导致体内金属微粒有所增加。虽然并不能断定该症状和机器人手术有着直接联系,但公司还是发出了安全告示。

这显示了相应法律法规的缺乏。美国曾经针对自动驾驶汽车做了一个责任界定的标准。它按照自动化的程度将自动驾驶车辆分为5个级别,在最高级别之前,车主都是要对事故负完全责任。医疗机器人和自动驾驶汽车有着相似的发展路径,随着技术的发展,这些相关的界定标准也终将出台。

不只是医疗领域,其他领域机器人完全取代人类也不太可能。

卡内基梅隆大学教授Manuela Veloso发明了一个轮式机器人,可以陪同人们穿过校园,帮人们拿东西,但是他还是需要人类的帮助,比如,按电梯。Manuela Veloso认为,“机器人和人类一样,都不是无所不知无所不能的,总会有局限性。下一代机器人还需要在算法方面有改进,让他们不仅有用,而且会主动寻求人类的帮助。”

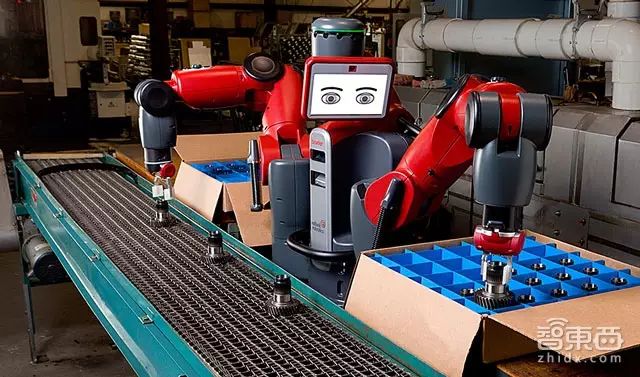

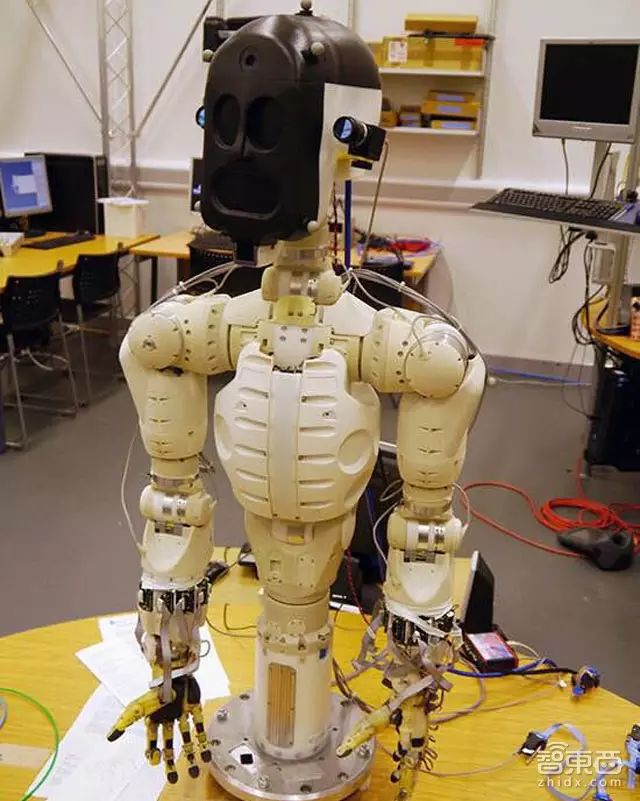

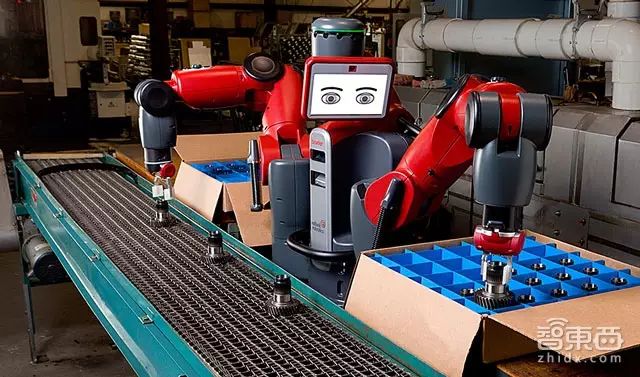

布里斯托机器人实验室的副主任Anthony Pipe也认为,机器人技术最重的目的将是“增强人类,而不是代替人类”。他认为,未来最可能的的情况就是,机器人和人类联合办公。实际上在一些领域已经用到了机器人,比如工厂生产线上的机械臂,仓库捡货机器人,但这些设备的“机器人化” 的程度比较低,以后机器人能做的工作会更有价值。

· · ·

机器人将改变的一切

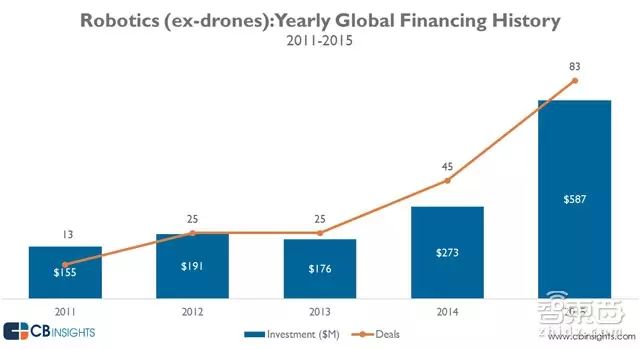

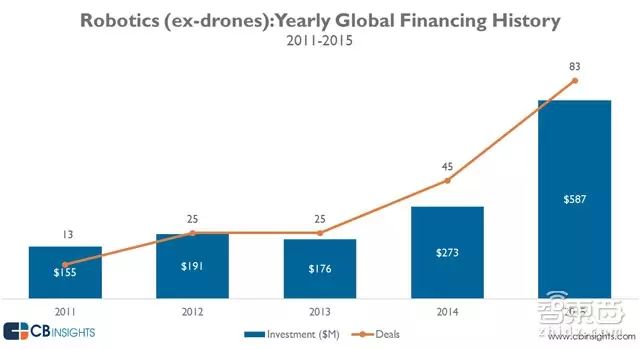

从今年开始,VR和AR的概念似乎已经代替了机器人的地位,这两个领域的投资一波未平一波又起,硬件软件都出现了不少独角兽。根据CB Insights的数据来看,2015年全年机器人(无人机除外)投资达到一个新的高度,有83起投资收购案例,总金额约为5.87亿美元,而从15年第四季度投资量已经出现了下滑趋势。

机器人行业相比刚开始已经要成熟一些,更多的公司都找到了合适的研究方向和要进入的市场。目前医疗领域、智能协作、数据观测收集方向的研究较多,也有了一些成果,比如在最有钱榜单前十名的Rethink,它旗下有多种机器人,他们可以分工协作完成整个一条生产线的生产流程。并且Rethink简化了其编程程序,每个公司都能根据自己的生产流程进行编程。

资源勘探和侦查也是机器人应用的方向。波音和Liquid Robotics合作打造了一个能在海洋中搜集数据和监测的机器人,通过太阳能和潮汐获得电力供应,能大面积监控海面情况并且能向下探测到8000米的深度。除此之外,Liquid Robotics还与石油公司合作勘查水下的石油资源。

相比这些科技含量较高产品,消费市场也有比较广阔的发展空间,分类也更广。除了比较火的无人机之外,还有家用扫地机器人、代步车等等,机器人玩具也不再满足于只会跳舞,而是加入了人工智能的模块。Anki旗下有好几款机器人,都加入了人工智能算法,可以陪人玩游戏,赢了还会发出孩子一样的欢呼声,还可以识别人脸做出一样的表情。

结尾:替代人类还为时尚早

机器人确实能在很多领域做到我们无法做到的事情,尤其是随着人工智能的发展,越来越多的机器人不单单是靠固定的电脑系统驱动,而是将深度学习的能力融入到机器人当中,他们学习起来甚至比人脑还要快,这也是为什么霍金和扎克伯格都对人工智能充满恐惧。

我们确实无法预测未来的机器人会发展到什么地步,但还是对未来抱有期望吧,就像电影的那样,就算机器人有一天统治了人类,我们也还是会想办法战胜他们。不过在那一天到来之前,我们还是尽情享受科技带给人们的便利吧。

(来源:车东西 2016-09-02)