苏联青年英雄们的故事

苏联/俄罗斯战争电影在世界战争电影史上始终占据着重要地位,它有着宏大、悲壮而又真实的叙事风格,每一部优秀的俄罗斯战争电影总能为我们带来不同于欧美战争电影的别致感受。

2020年一部俄罗斯战争电影《最后的前线》(又名《波多利斯克军校生》)再次为我们带来了新的震撼。

▲《最后的前线》电影海报

在说这部电影之前,我们先提另一部堪称经典的苏联战争电影《莫斯科保卫战》,在那部宏大的战争电影当中,有这样一组镜头,直到今日仍为世界军事爱好者们所津津乐道。

那组镜头所表现的正是苏联波多利斯克军校的学员们在接到紧急命令之后,列着队、唱着歌走上战场同德国法西斯军队进行战斗的事迹。

▲所有看过《莫斯科保卫战》的观众,都会记得这组镜头

20岁左右的军校学员,无论在哪个国家、哪支军队当中都是金子一般宝贵的种子,他们既是同龄人中的佼佼者,更是一支军队未来的“骨架”与“神经”。

如果将他们贸然的派上战场,同精锐的敌军作战,无异于是拿军队的“未来”去填火坑,其危害不亚于在冬天吃了来年春种的种子,但是苏军指挥员在伟大的卫国战争最危险的关头,还是做出了这一艰难的决定。

苏军将学员送上战场的原因无他,在彼时彼刻,在德军凌厉的攻势之下,苏军已经没有做好准备的常备军了。

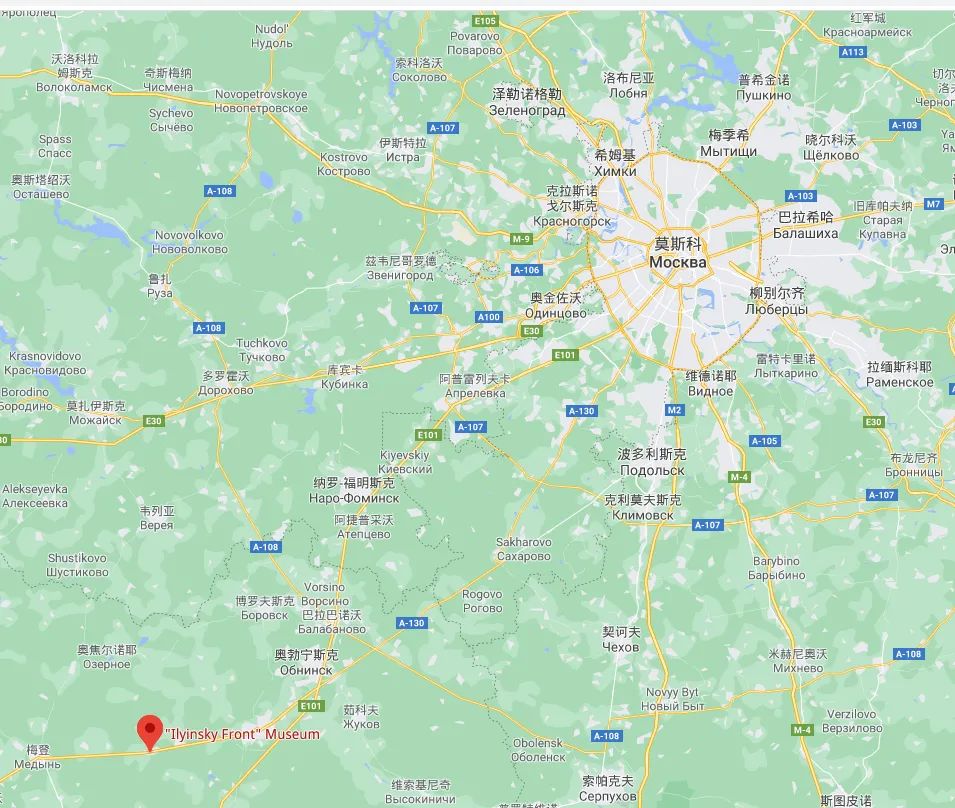

▲波多利斯克位于莫斯科的南方

红点处是战场,现在那里建了一座军事博物馆

▲记录片《伟大的卫国战争》当中对苏军

在莫斯科周边防线的介绍

根据“波多利斯克军校学员基金会”网站的介绍,当时波多利斯克步兵学校的学员有约2000人,炮兵学校的学员有约1500人。被临时组织起来的学员们和其他一些临时拼凑的苏军部队在1941年10月5日-19日的战斗中成功地拖延了德军装甲集群的进攻步伐,为苏军主力在莫斯科附近的部署赢得了宝贵的时间,为整个莫斯科保卫战的胜利奠定了基础。

遗憾的是在之前的战争史诗电影《莫斯科保卫战》当中,由于篇幅的限制,英勇的军校学员们只得到了短暂的镜头表现,他们如何与德军斗智斗勇的整个过程都被艺术化的浓缩了。

▲电影《莫斯科保卫战》中,军校学员们发起冲锋

2020年的俄罗斯战争电影《最后的前线》就为我们补上了这个遗憾。这部电影的主角就是当年英勇的学员们

▲电影剧照

《最后的前线》延续了一贯的俄罗斯战争电影的优秀传统。它抓住了战争电影的两个精髓,“残酷”与“真实”。

先说残酷,在苏德战争初期,德军的推进速度可以说是“一日千里”,苏军在平时积攒的装备较好的正规军接连遭到了毁灭性的打击。

在这种情况下,让学员们提前上阵,本就是残酷的一种体现。只有书本知识,并无实际战斗经验的学员们在开赴前线的过程当中,就因为自己防空能力与防空意识的缺乏而被德军飞机狠狠给了一个“下马威”。

▲没有防空警戒哨,敌军临空才发现事情不对

▲一个鲜活的生命便这样消失了

十分难能可贵的是,在其他电影中常常作为剧情“bug”出现的“主角光环”在这部电影当中,基本等于没有,所有长着“主角脸”的角色都先后牺牲了(至于具体怎么牺牲的,就不剧透了)……

在抵达预设战场之后,学院的指挥官才惊讶地发现,他们面临的情况是多么的糟糕,地方人员修筑的阵地既缺乏专业技术人才的指导也缺乏一些必要的防护材料,一些计划中的永备工事,并没有钢板的加固,甚至连伪装和门都没有。

▲电影中的军校指挥官斥责地方负责人

▲法国马奇诺防线的遗址

二战时期,欧洲列强标准的永备工事是这样的

不过,作为防御工事的承建方,当地的地方负责人也很无奈,他和当地的居民已经尽了全力,包括妇女、老人在内的所有劳力都已经上了工地赶工,钢板和伪装器材则自始至终便没有发到过前线……

▲地方负责人大吐苦水

在仓促防御的情况下,毫无实际战争经验的菜鸟们在接战之初便险些被实战经验丰富的德军老手们所击溃。万幸的是,情报(特工)学院及其他部队的“老鸟”们发挥了不可替代的作用,稳住了防线。

▲如果不是实战经验丰富的情报学院教官“救场”

这名炮兵学员就被德军老兵用刺刀结果了

接下来,我们在结合真实性的同时谈谈残酷性,“真实”与“残酷”是优秀的战争片的一体两面,能拍出真实性的电影在其他方面也不会差到哪去。

稍有军事常识的人都清楚,在工业化时代,光靠不怕死,靠英勇牺牲,是没有办法战胜敌人的,拿人命去填机关枪的枪口,除了被人杀光以外没有第二种可能。

▲向德军阵地开火的苏军榴弹炮

只有科学的组织战斗,用同样的钢铁回敬敌人,才能抵抗住敌人的侵略,只有自己的钢铁洪流,才能反推敌人的钢铁洪流。影片《最后的前线》,就为我们比较完整科学的展示了整场阻击战的全貌。

作为进攻方,德军知道在进攻时要先侦察,然后适当的采取包抄行动,并且在进攻中要辅以轰炸、炮击及步坦协同,作为防御方,苏军也知道,防御要分批组织防线,火力点要不断移动,知道伪装的重要性,知道要梯次投入兵力,节节抗击。

在电影中,苏德两军的交锋是从苏军先锋伏击德军侦察兵的“前哨战”开始的,苏军学员的阻击行动是为了给苏军主力赢得重新调整的时间,而苏军学员部队派出的先锋则是通过伏击的方式为苏军学员主力完善防线争取时间。

在伏击战之初,以逸待劳的苏军学员虽然取得了一定的战果,占据了先手的优势,但是遭遇伏击的德军迅速反应过来,对还沉浸在胜利喜悦中的苏军学员展开了反击。

▲刚刚打中敌人,苏军学员们就有点飘了

在反伏击作战当中,德军官兵表现出了相当优良的战术素养,遭遇袭击之后,德军车载步兵迅速下车抢占有利地形使用火力反击,车载机枪手即使在车辆中弹的情况下,也依旧不顾危险继续操作机枪发挥车载火力,尽力压制苏军阵地,为友军展开争取时间,在发现苏军炮兵的阵地之后,德军果断地发起迂回作战,直扑苏军炮兵阵地侧翼,企图以近战、乃至白刃战的方式迫使苏军炮兵放弃大炮,与自己交战,进而彻底消灭苏军炮兵。

▲德军迂回苏军阵地,苏军特工学员反冲锋驱逐德军

德军的反击很快便收到了效果,迂回的德军部队一到位便打乱了苏军炮兵的战斗节奏,如果不是苏军情报学院的学员们在教官的带领下,果断出击,发起反冲锋,驱逐德军迂回部队,那么苏军波多利斯克军校学员们的先锋部队在第一个回合的较量中就会全军覆没。

在第一场交锋之后,电影中的苏德两军都“长了教训”,德军再度发动的对苏军前哨阵地的进攻,果断使用了38T坦克,苏军也变换了部分反坦克炮的位置,尽力利用地形地物来隐蔽自己,打击德军坦克的薄弱侧面,并且在反坦克炮推出掩体开火时,专门配置了掩护炮位侧翼安全的步兵。

▲隐蔽待敌,突然发难,苏军设置的隐蔽炮位

▲仔细看的话就会发现,苏军专门设置了

掩护炮班的战士

▲值得一提的是,电影还刻意表现了不同弹种的区别

“前哨战”结束之后,苏军学员们坚守的主阵地迎来了考验,和一般的战争电影只围绕一个阵地,一个关键节点展开剧情不同,这部电影中的苏军军校学员们按作战需求,设置了三道防线,分别配置了兵力火力。构成了一个前后衔接、互相掩护的具有弹性的防御系统。

▲残酷的“前哨战”没有白打

苏军完善了主阵地

关键火力点得到了加强和伪装

面对苏军构筑的防御阵地,德军也相应采取了不同的方式予以压制、摧毁和突破。首先是空中打击铺路,电影在展示德军航空火力的时候,着重表现了一下“俯冲轰炸”与“水平轰炸”的区别。

俯冲轰炸,刁钻而凶狠;水平轰炸则堪称“铁棍横扫”绝不留情。

▲“斯图卡”轰炸机的俯冲轰炸

▲“He-111”轰炸机水平轰炸

在主阵地的攻防阶段,苏德两军的“斗法”进一步升级,苏德两军都没有“打呆仗”,而是灵活的运用各种手段给敌人增添麻烦。这种双方斗智斗勇的情节,实在是让人大呼过瘾。

德军在进攻过程当中,不断使用搭载“75”炮的中型坦克(战争初期的短管75炮四号坦克,便是德军装甲部队的火力中坚了),寻歼压制苏军火力点,而苏军则在发现自己的阵地暴露之后,及时的将火炮及人员撤出掩体,待德军炮弹爆炸之后,再返回掩体内部继续反击。

▲在整场战斗当中,苏军炮兵打得十分灵活

直到现在,这种依托伪装良好的射击阵地,不断地灵活调整发射位置的战术,依旧被当代俄军炮兵部队所使用。

▲当代俄军炮兵演习,虽然是迫击炮

但是原理是一致的

苏军的第一防线主阵地,是围绕一座大桥设置的,在一般的战争电影当中,攻守双方的剧情都会紧紧围绕大桥本身展开,但是在这部电影中的德军,却没有死板的只在桥上想办法,而是采取了多点突破的方式。

德军首先使用烟雾弹遮蔽苏军视野,然后出动步兵快速架设浮桥,之后直接派步兵多点越过河流,冲击苏军阵地,在苏军误以为是毒气弹,引发慌乱。