▼

这张帅气的毕业照,拍摄于1933年。照片中的青年浓眉大眼,目光炯炯有神,嘴角略微上扬着,身着学士服,一表人才。这就是曹禺,那年他从清华大学毕业,获得学士学位。

清华的几年对于曹禺来说,是创作积累的时期,几乎与他的毕业论文一起问世的就是他那被称为“一出手就成了无人能逾越的高峰”的处女作——《雷雨》。人们惊讶于年纪轻轻的曹禺何以有如此才华,而除了曹禺的天分以外,清华几年学习生活的经历与积累,则是最好的答案。

曹禺与戏剧结缘很早。小时候常随继母一同看戏的经历,就在他心里种下了一颗戏剧的种子。后来升入南开中学,加入著名的南开新剧社,接受张鹏春的艺术指导,参演过多部戏剧,其中最著名的要数

易卜生的《娜拉》,

深得师生的喜爱。

中学毕业后,曹禺保送升入南开大学政治系,然而,这位热爱戏剧艺术的年轻人怎么也忘不了那些舞台上的时光,曹禺不喜欢政治,反而是与戏剧共处的快乐让他刻骨铭心,心中创作的火焰也越烧越旺。

1930年的暑假,曹禺怀揣色彩斑斓的梦想,决心离开南开大学,转去清华大学的西洋文学系。经过考试,曹禺作为西洋文学系二年级插班生被录取,他自然是欣喜若狂的,终于摆脱了令自己烦躁的政治课程,能够全身心投入文学的海洋里了!

和南开相比,清华俨然一座“世外桃源”,毕竟这里是从一座私家园林,被改造成一所“环境宜人、设备完全、学风良好的一个大学”的。校园环境幽雅,校园中花木,色彩丰富、品类繁多、错落有致,并随四时不同而变化。红砖楼隆然而起,大礼堂巍然屹立,绿茵茵的草坪与蔚蓝的天空相映成趣,的的确确是一个创作的好地方。

当然,除了学习,曹禺怎么可能放弃任何一个演剧的机会呢?清华也有剧社,只是相比于南开要萧索很多。于是这年冬天,他又开始排戏,排的还是那部《娜拉》。曹禺之前在南开演剧实在太出名,师生都知道清华来了个演过《娜拉》的万家宝。

别看曹禺个子不高,平时也比较沉默,但极具表演天赋,在台上能够充分体现出导演的意图,一双大眼睛流盼之中含着震人心魄的力量,极富感染力。然而这一次和以往不同,曹禺不止男扮女装出演娜拉,还担任着导演一职,这对他又是个挑战。自然,次年春天,在清华大礼堂公演的《娜拉》也是大获成功,大家纷纷称赞曹禺的表演果真“名不虚传”。

随着戏剧界的改革,曹禺的这次女扮男装,几乎是戏剧史上最后一次男扮女角了。因为喜爱,同学们都叫他“小宝贝儿”(曹禺原名万家宝)。后来因才华出众,曹禺更是位列清华三杰之一。

当时传说清华三杰为“龙、虎、狗”,这清华之“虎”,说的就是曹禺。

▲1928年,清华大学校门

1931年“九一八”事变发生,举国皆怆,清华园里的青年们更是悲愤不已,同仇敌忾。第二天就成立了抗日救国会,开展各种救国运动。之后为了配合抗日救国宣传,曹禺排了

《马百记》、《骨皮》

等剧,轰动全校。

清华不止让曹禺如鱼得水、少年得志,更是为曹禺提供了爱情的土壤。1932年,剧社排演英国剧作家高尔斯华绥的《罪》(又名《最前的与最后的》),这部剧中有三个主要角色,哥哥吉斯、弟弟拉里,还有拉里的爱人汪达。

曹禺和好友分别饰演两个男主角,还差女主角找不到合适的人选,有人推荐让法律系一年级的郑秀试试。曹禺是认识这位姑娘的,早在《娜拉》清华公演结束之后,就有人介绍郑秀给他认识。

当时郑秀还在贝满女中上学,个子不高,但是身材苗条,面容清秀,举止娴雅,仪态大方,给曹禺留下了非常好的印象。而且这位活泼的姑娘会弹钢琴,也能说一口流利的英语,在高中时期就演过七八部戏。

后来郑秀回忆说:“我不知为什么曹禺来找我。我在中学演过戏,贝满中学在通县办过一所平民学校,就是靠演戏捐款办的。我说我不能演,他仍然让孙浩然来说服我,还有南开来的一些女同学也都说万家宝为人很好,威望很高,也来说服我。这样,我就应允下来。” 于是在清华一枝独秀的郑秀顺理成章成为了《罪》的女主角。

在排练《罪》的过程中,罗曼蒂克的曹禺渐渐爱上了这位姑娘,台上,拉里对汪达含情脉脉地吐露心声,台下,

曹禺借着“排练戏剧”的理由,守候在清华南院古月堂的女生宿舍外,等着郑秀的出现。每次排练完之后,还陪她一起回去。

《罪》的公演大获成功,女主角郑秀大出风头,求爱者络绎不绝,几乎每天都能收到情书。曹禺再也按耐不住自己的心,开始了对郑秀的大胆追求。他生性就富于幻想,是个浪漫主义的青年,一旦跌入爱河,就魂牵梦绕,无法自拔。他爱得轰轰烈烈,就像是对待戏剧一样痴迷。

郑秀虽然时尚,也知道眼前这位年轻人有多么真诚优秀,但她毕竟是一位出身官宦的大家闺秀,觉得自己刚升入大学不宜恋爱,且性格志趣不一定相合,于是拒绝了曹禺。

然而曹禺越挫越勇,他将自己对郑秀的倾慕与痴心写在情书里送去,在追求郑秀期间,

曹禺写下了三百多封情书,其中最长的一封有35页。他还整夜徘徊在宿舍楼下不肯离去,也曾夜夜躺在床上流泪,甚至因忧虑过度生了病。

最终这份执着敲开了郑秀的心扉,两人进入了热恋期,沉浸在爱情的幸福之中。

即使拥有着才华与热情的曹禺,也不可能凭空想象出感人肺腑的剧作来,生活经验的积累带给曹禺的是创作的宝藏。1932年的暑假,清华有两位外籍女教师想去外省旅游,她们找到曹禺邀请他同游,提出旅费由她们支付,但是曹禺出于中国人的尊严坚持自付。

随行的还有一位男同学。就这样,一支去往五台山和内蒙的小队出发了。这是曹禺有生以来的第一次外出远游,为他埋下了今后几乎所有重要创作的第一颗种子。他们先到太原观光,然而破败的古城留给游客的只是凄凉之感,反而那些妓女给曹禺留下了深刻印象。

她们被关在笼子里面黄肌瘦,被老鸨驱使着揽客,个个无精打采的样子,只要被客人看中就要拉出来招待客人,生活起居是不能保证的,不到几个月就要被折磨死去。

久居象牙塔里的曹禺第一次看到如此真实的人间惨剧,血淋淋的景象让他目不忍睹。

后来他谈到,“就是这次太原之行,看到妓女的惨状,才激我去写《日出》,是情感上逼着你不得不写。” 五台山自然风光好,寺庙里也香火不断,各式各样的建筑让人眼花缭乱,赞叹不已。

回北平后,几人又启程前往内蒙古,目的地是百灵庙,虽然跋山涉水旅途辛苦,但是塞外风光消除了曹禺的疲惫。天苍苍野茫茫的草原景色唤醒了他们对自然的原始的、本真的崇敬与热爱之情,那变幻无穷的云朵似乎比无常的命运更有魅力,也启示了曹禺创作

《原野》和《王昭君》

的构架。

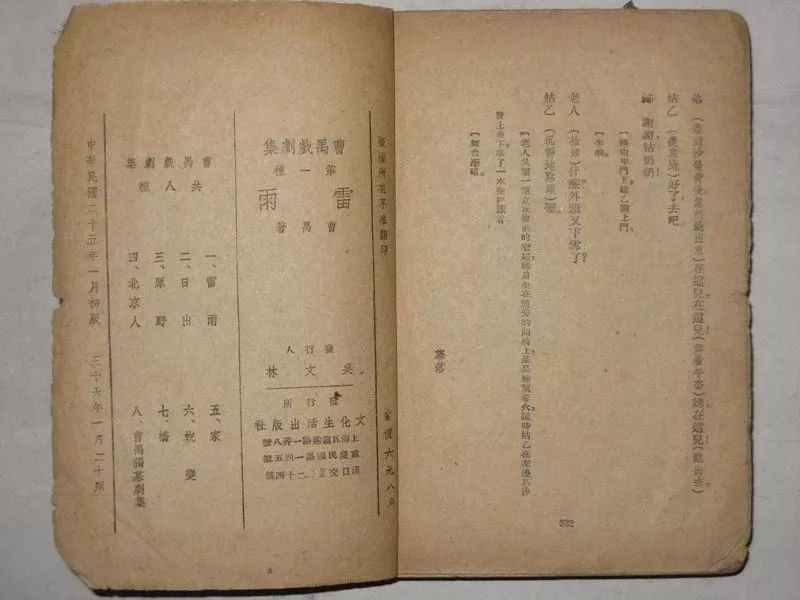

▲曹禺的剧本