作者 |

蒋敏玉 苏有鹏

来源 |

南方周末,如有侵权,请联系删除。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(UIC)校长、中国科学院院士汤涛。(受访者供图/图)

“评判教育的好坏要看中学、大学培养的学生在毕业20年后能走多远。”在第六届中国教育创新成果博览会(下称“教博会”)的筹备发布会上,提到教育应该培养什么样的人时,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院校长、中国科学院院士汤涛,分享了他的教育理念,“大家都在讲创新驱动,但教育也需要兴趣驱动”。

2017年,时任南方科技大学科研副校长的汤涛当选中国科学院院士 。近四十年学术生涯中,汤涛专注于计算数学,也对教育持续保持关注。1998年至今,他先后供职于香港浸会大学、南方科技大学和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院。

汤涛常说“数学是美的艺术”。在香港浸会大学任教时,他和同事们办了一本数学科普期刊《数学文化》,通过数学故事、科普文章,引导大学生发现数学之美。

近日,汤涛接受南方周末记者专访,谈论数学、人才培养,甚至GPA(绩点)等话题。

数学学习是很美的

南方周末:

你曾说,在北京九中的教育经历对你影响很大,你对数学的兴趣是在高中阶段培养起来的吗?

汤涛:

对,那时高中只上两年,但对我的影响非常大。1977年,我上初三,全国开始恢复高考,在此之前也没有学太多东西。我真正学到很多数学知识并且对数学感兴趣,是从高中开始的。

对学习产生兴趣了,自己就会看小说、看报纸。到了高考,我的语文分数很高,我觉得和我看报纸是有关系的,数学也是一样的道理。现在的教育有一点不太好,学生老是刷题,就像打球的时候,运动员不开动脑筋想为什么这样打,只是机械地练同一个动作。实际上,学生要能在学习中想到比机械性重复更好的方法,这比不断刷题有意义多了。

南方周末:

起初是喜欢看报纸,后来怎么又会对数学感兴趣了?

汤涛:

数学学习是一件很美的事。我真正觉得数学有意思,是引入笛卡尔的坐标系以后。以前了解的古典几何,是比较就事论事和呆板的,但笛卡尔的坐标系把数和形结合在一起,换句话说,所有以前看起来很怪的东西,都可以用数字描述出来。比如,写极坐标的时候,很简单地改一些参数,就可以得到很多不同花样的图形。

南方周末:

你提到,要把“兴趣驱动”融入教学中,在现在的教育中,要如何开发或培养学生的兴趣?

汤涛:

兴趣是两面的,包括数学和物理在内的学科,我认为还是需要学生有一丁点的天分。比如,学数学需要学生的逻辑性很强,抽象思维很强。有天分的人是很多的,重要的是让这些人意识到所学的东西其实很漂亮,能产生兴趣。

兴趣需要老师创造环境。在数学研究的历史上,从希腊人欧几里得的平面几何,到祖冲之计算π,再到三百多年前出现微积分,这中间有很多有意思的历史和故事,但如果老师不讲,上来就让学生背三角公式、韦达定理,这是会让人厌烦。对一件事情感兴趣,是需要我们对整个事情有一个概念。如果没有形成整体概念,学生也坚持学,我觉得唯一的可能就是家长逼着他,或者老师逼着他,用“学好数理化,走遍天下都不怕”这种口号来鼓励,这是没有用的。

南方周末:

不久前有一篇写北京大学数学学院的文章,里面提到一些学生学了一段时间数学之后,会怀疑自己的天赋和能力,没有办法继续跟上学业。你也是北大数院的毕业生,觉得天赋跟兴趣之间的关系是样的?

汤涛:

数学不像体育,需要那么强的天赋,我认为,能够考上北大的,天赋已经够了。兴趣驱动里,很重要的是环境。北大在1999年有一届“黄金一代”,我觉得是非常成功的。当时的数院院长是张继平院士,在他做院长时,北大数院培养了一批人。当时的老师不是被逼着去做教育的,也不是受到外界的压力,而是自己有激情做,这是我觉得可以被称作典范的一件事。北大能做出这件事情,其他学校也可以。

现在,我们把很多好苗子,送到清华,送到北大,学生来了以后却没有那么多有激情的老师去教他们。我觉得,大环境不要只激励老师做科研、数文章,也要看老师是不是真的培养出了好的学生。如果有一些老师写了好的教材,培养了好的学生,我们的评价体系也要认可。尤其是师范大学,更应该研究,(如何)把教好学生、培养好学生作为对老师的重要考核指标,通过政策、环境,产生一些乐于培养人、会培养人的老师。

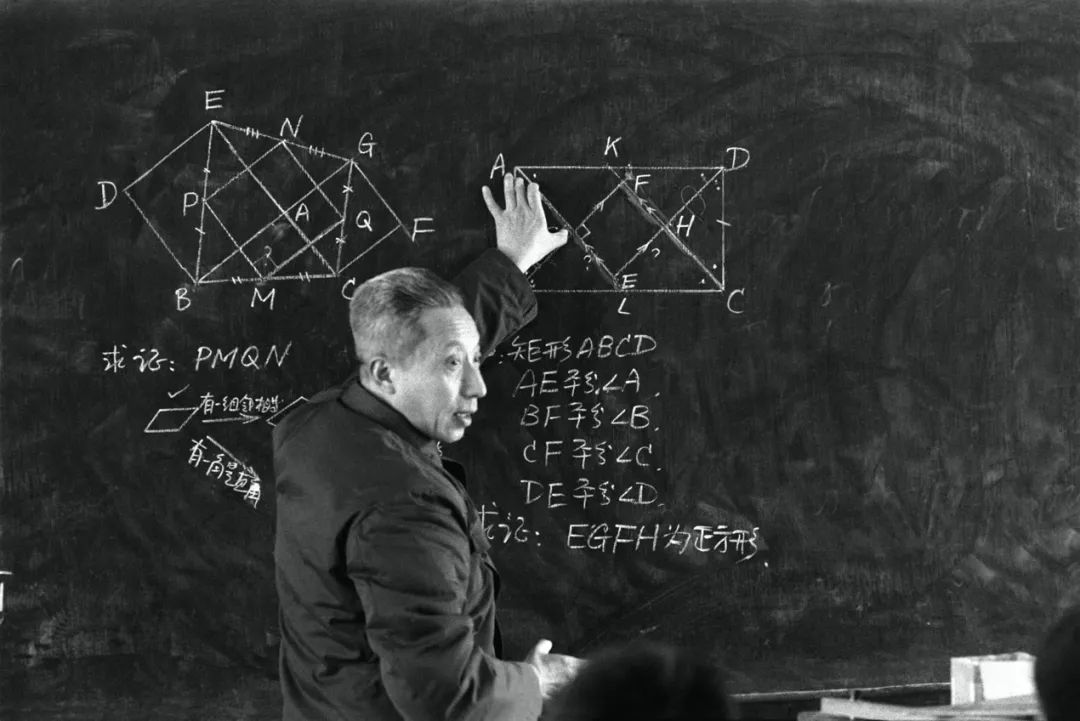

1979年2月,江苏省扬州市,中学数学课上。(视觉中国/图)

“中学、大学都有问题”

南方周末:

最近有一种“文科误国论”的说法,还有观点认为,像文学、数学、心理学等基础科学,因为在短期内可能很难创造社会实效,就会被认为是没用的,对此你怎么看?

汤涛:

没有什么学科是不重要。什么叫重要?法国的科学这么厉害,其中之一就是法国的数学非常厉害,埃菲尔铁塔上有72个名字,其中近三分之一是数学家。没有数学的突破,很多技术根本突破不了。一个国家假设不重视数学,不注重基础学科,只能获得短期的发展,说白了,就是别人研究出很好的成果,你拿过来制造,这样永远领先不了,一被别人“卡脖子”就完了。

南方周末:

你觉得为什么现在大家会追捧这种能够创造短期实效的学科或职业?

汤涛:

可能与文化氛围有关。我认为法国在这方面是做得最好的,他们有最杰出的工程师,也有最杰出的文学家、最杰出的数学家。他们认为每人都有自己生存的特长,要把每个人的特长都发挥到极致,而不是人和人互相看不起,只有低水平的人才会看不起别人。

南方周末:

1990年代中国就提出“素质教育”,虽然教育改革一直在推动,但为什么依然存在着很多“唯分数论”的情况?

汤涛:

我觉得中学、大学都有问题。现在的中学评价体系是短期的,看高考中多少考上北大、多少考上清华,但我觉得最主要的是看学生的“增值”怎么样。如果本来就是最好的学校,用了最好的老师、资源,培养出了好学生,这是理所当然的,没什么了不起。如果,越是差的学校,却越能培养出好的学生,这说明它是真正重要的学校。

考上了大学后,假设学校录取的学生很普通,但学生毕业后发展得很好,这种学校也是最厉害的。比如,虽然普通的师范类211高校科研比不过某些985,但却产生了一批非常优秀的老师,编写出特别好的教材,把学生培养成了更好的人才,这是很好的。因此,学校之间要有一定的分工,有的学校就是重点培养人,不必都鼓励大家做科研。对于绝大多数大学来说,最主要的作用是培养学生,其次才是做科研。

南方周末:

我国的基础教育未来还需要在哪些方面去做努力?

汤涛:

我国的基础教育在本质上还是不错的,现在很多老师说给学生“减负”。但真正要做的,是让学生能够有更多阅读的时间、思考的空间。在很多国家,很多人愿意写科普的文章和书,并且不断与时俱进,为小孩提供精神食粮。但反观我们,真正愿意写科普书、做科普教育的老师有几个?

大部分是名人在做科普教育,写的东西偏煽情,宣传效应是有了,但不稳定。我们读书时还有《十万个为什么》《孙敬修演讲故事大全》,现在沉下心来做这种事的人太少。现在要在课堂知识之外,推一批写给小学生、中学生、大学生的书,为他们生产看得懂、长知识,又能增加兴趣的精神食粮,创造环境,才能让他们真正产生对学习的兴趣。

呼吁学科招生权下放

南方周末:

你2019年担任UIC校长后,开始推动GPA(绩点)改革,慢慢给学生“松绑”,这是怎么考虑的?

汤涛:

也不是大的松绑,以前UIC在办学中沿用的是香港1990年代大学较少时采用的旧体制。比如所有学生中评分为A的,不能超过全体的10%,这一比例太低了,就算是香港本地的学校都已经不再采用了。在对香港浸会大学本校的数据进行分析后,我认为我们至少需要与香港的学校保持一致。现在来看,无论是内地还是香港,GPA标准普遍比原来稍微松一点,这不是什么创新,只能说是比较合理化。

南方周末:

你觉得GPA在学生评价体系里面处于什么样的位置?

汤涛:

现在提倡“终身学习”,培养学生的重点之一就是自主学习能力、终身学习能力,但GPA在学生评价体系里也很重要。我们不是“唯GPA”,要求学生一定要整天读书,使GPA达到3.9、4.0,但保证中上水平也是很重要的,如果GPA处在中下水平或者下的水平,还是说明学生的学习效果或者学习能力出了问题。