今天上午,蒙北京大學中文系劉玉才先生相邀,得以列席玉才先生主持召集的“2019年中國古典文獻學新生代研討會”,並在會上做了一個發言。

敝人發言稿現已在《澎湃新聞》之《翻書黨》欄目刊出(請點擊文末“閱讀原文”查看)。

茲公佈這篇講稿於此。

各位女士、各位先生、各位同學、各位老師:

大家好。感謝劉玉才先生的邀請,讓我有機會來參加這次會議,和大家交流。

前兩天劉玉才先生讓我來參加這個會議的時候,囑咐我在這裏和各位談一談對中國古籍版本目錄學研究旨趣的看法。他出的這個題目,讓我有些困惑,甚至很是躊躇。因爲稍微關注過一點兒敝人過去所做研究的朋友都知道,通常我是不談這類治學方法或治學理念的問題的。

爲什麼?

這一是因爲我自己也弄不懂這些事兒,一直稀裏糊塗地往前摸着石頭走。所謂“以其昏昏,使人昭昭”,這樣胡亂講,有害無益,甚至會造成很惡劣的影響。用京油子的俚語講,就是會把人帶到溝兒裏去。所以,還是少說爲佳。

二是我一直認爲,人文學科的研究,具有強烈的個性化的特點。

對這種學問,往往一個人有一個人的看法,也一個人有一個人的做法。所謂各尊所聞,各行其是,想怎麼看就怎麼看,願意怎麼幹就怎麼幹。擼袖子的是一派,光膀子的是另一派,撩裙子的也可以自成一派(古時候咱中國男人沒有褲子穿,也跟蘇格蘭男人一樣穿裙子)。誰也沒有權利說衹有自己的姿勢纔是標準姿勢,自己認準的路數纔是西天正道。

這類學問,通常不管由誰來做、不管你怎麼做,都難以盡善其美,即若有其長,就必有其短;換句話來說,優點越突出,往往也就意味着缺點更明顯。

這樣一來,還有什麼必要聒噪不休呢?不說也罷,不說更好。

三是我覺得像版本目錄學這樣的學問,做的是實學。這也就意味着研究者用的是實在力氣,花的是實在功夫,解決的是實在的問題。

這種學問,年輕的時候精力旺盛,更容易做得好,做得深,做得精;年齡一大,大多數人自然力不從心,或者是雖然尚可勉力爲之而功成名遂者卻不想再做苦功,這是無可奈何的事情,也是可以理解的事情。一代代學人都是這麼走過來的。

那麼,順其自然就是了。做不動了就不做;不想費牛勁兒幹活兒,也不妨一邊兒歇着。可是很多人身子不行了,嗓子眼兒裏的勁頭卻越來越大,特別喜歡擺出名家的派頭,像洪常青一樣做神仙指路狀,一本正經地指教衆娘子該怎樣跳着腳兒走路。

多少年來,我一直提醒自己,千萬不要好爲人師(現在在大學裏做教書匠,需要不停地講,這跟“師”沒什麼內在的聯繫,衹是討口飯吃而已),不要講這些讓大學一二年級本科生聽起來好像很高妙而實際上卻空洞無物的大道理。儘管我有很多自己的堅持,甚至冥頑不化,固執得很,但這僅僅是我自己個兒的事兒,跟別人沒有絲毫關係。所以,我絕不妄對他人輕言治學方法和治學理念這些事兒。

最近幾年由於種種原因講過一些看似與此相關的內容,但大家衹要認真看過我講的這些東西就會知道,我衹是講自己是怎樣想、怎樣做的,這是爲了讓關心敝人研究的人瞭解我的想法,讓這些人知道,我雖然很蠢很笨,但做蠢活兒笨活兒的時候,也會有一些方法論的思考,並不是腦瓜子裏一片空白啥也沒想,但絕不認爲自己這些認識對別人也具有方法論的意義。

現在,既然來了,我就還本着這種精神,和各位朋友談一談我是怎樣看待版本目錄學研究這回事兒的。這些話,大家覺得或對或錯、或是或非都沒有關係,知道天下有這麼一號人就行了。假如我講的這些話,對大家多少有些參考的價值,能夠引發一些思考,就算我沒有白講,沒白白佔用大家很多時間。

一、版本目錄是中國古代

歷史文化研究

的重要內容

我講這個內容,很多人會以爲很平常,不過老生常談而已。可若是細說起來,也許還有一些不那麼平常的東西。

說這個內容平常,是不用說也誰都知道,不管是古籍目錄知識,還是古籍版本知識,當然都是中國古代歷史文化的重要組成部分;但若說這個問題也不那麼平常,就是目前學術界的一般認識和實踐,實際上大多衹是就版本目錄來研究版本目錄,這意味着版本目錄表象背後所蘊涵的大量歷史研究的價值,並沒有在普遍的層面上得到足夠的認識,更缺乏足夠的挖掘和利用。

談到這一問題,我們首先要大力肯定的是,近十幾年來,版本目錄學的研究,取得很多重要的實質性進展,而在這諸多進展當中,這些年成長起來的年輕學人,也就是我們這次會議的主角“新生代”學人,起到了最爲重要的作用,做出了最大的貢獻,可圈可點,可喜可賀。

這樣的研究,雖然是版本目錄學研究最基本的內容,甚至也可以說是最核心的內容,但並不是版本目錄研究的全部。我們若是對這些基本內容適當向外拓展,向中國古代歷史文化研究的其他主題延展,就可以看到,版本目錄學的外延,還有很大很大一大片廣闊的田野,在等待着我們去耕耘,在誘惑着我們去墾殖。

我們向外拓展版本目錄學的研究範圍,具有巨大的潛力和廣闊的空間,其內在機理,是歷史文獻研究在中國古代歷史文化研究中的基礎地位。古代的歷史,已經背離我們遠去,我們認識它的途徑,到目前爲止,主要還是要依賴歷史文獻的記載,特別是傳世基本文獻的記載,而我剛剛談到的版本目錄學研究的基本內容,針對的就是這些文獻自身的基本特徵和內在機理。這就意味着我們稍微展寬一點視野,增多一些對相關史事的意識,就可以在掌握這些歷史文獻基本特徵和內在機理的同時,由文獻學的視角切入相關的史事,探索並解決一些相關的歷史問題。

下面我想從我個人的學術經歷中舉述兩個例證,來說明這一點。

第一個,是版本學方面的事例。

西晉陳壽的《三國志》,多少年來,從來沒有人對這個書名有過什麼疑問,晚近時期的著名學者繆鉞先生,甚至明確宣稱對陳壽這部書,“如此稱呼,千載相承,並無異議”。然而,一輩輩學者世代相承的看法,並不一定就真的符合歷史實際,而像繆鉞先生這樣自信滿滿,也並不是在他的眼前就沒有與之相悖的史料,衹是由於這些學者都像他一樣,缺乏相應的學術意識和學術眼光,對明晃晃地擺在眼前的證據視而不見,從而就錯失了發現真相的機會。

這個證據,就是此書直到明萬曆年間以前的所有舊刻本,在卷端題名的地方,都是鐫作“國志”而不是“三國志”。這告訴了我們什麼?它無可置疑地告訴我們:陳壽撰著的這部紀傳體史書,本名是叫“國志”,而不是大家習以爲常的“三國志”。

要很好地確認舊刻本陳壽書題名形式的重要性,當然需要具備很多基本的版本學知識,並不僅僅因爲那個後來衍生的“三”字筆畫太過簡單,就相信其書古刻本沒有省略這個字不鐫的道理。譬如需要瞭解所謂“小題”和“大題”的由來與關係,需要瞭解卷端題名同書前目錄題名的原生與衍生關係,需要瞭解書口題名的性質和產生過程,需要瞭解進書表的形式與表題的由來等等。這些,還都是基本的版本學知識和文獻學知識,是我揭示陳壽書書名的基礎,但我最終能夠更加自信、更加確切地認定這部書的書名是“國志”而不是“三國志”,還與對“國志”這一書名內在涵義的理解具有直接關聯,這就涉及更廣闊的文化史問題,不能拘泥於就版本論版本。

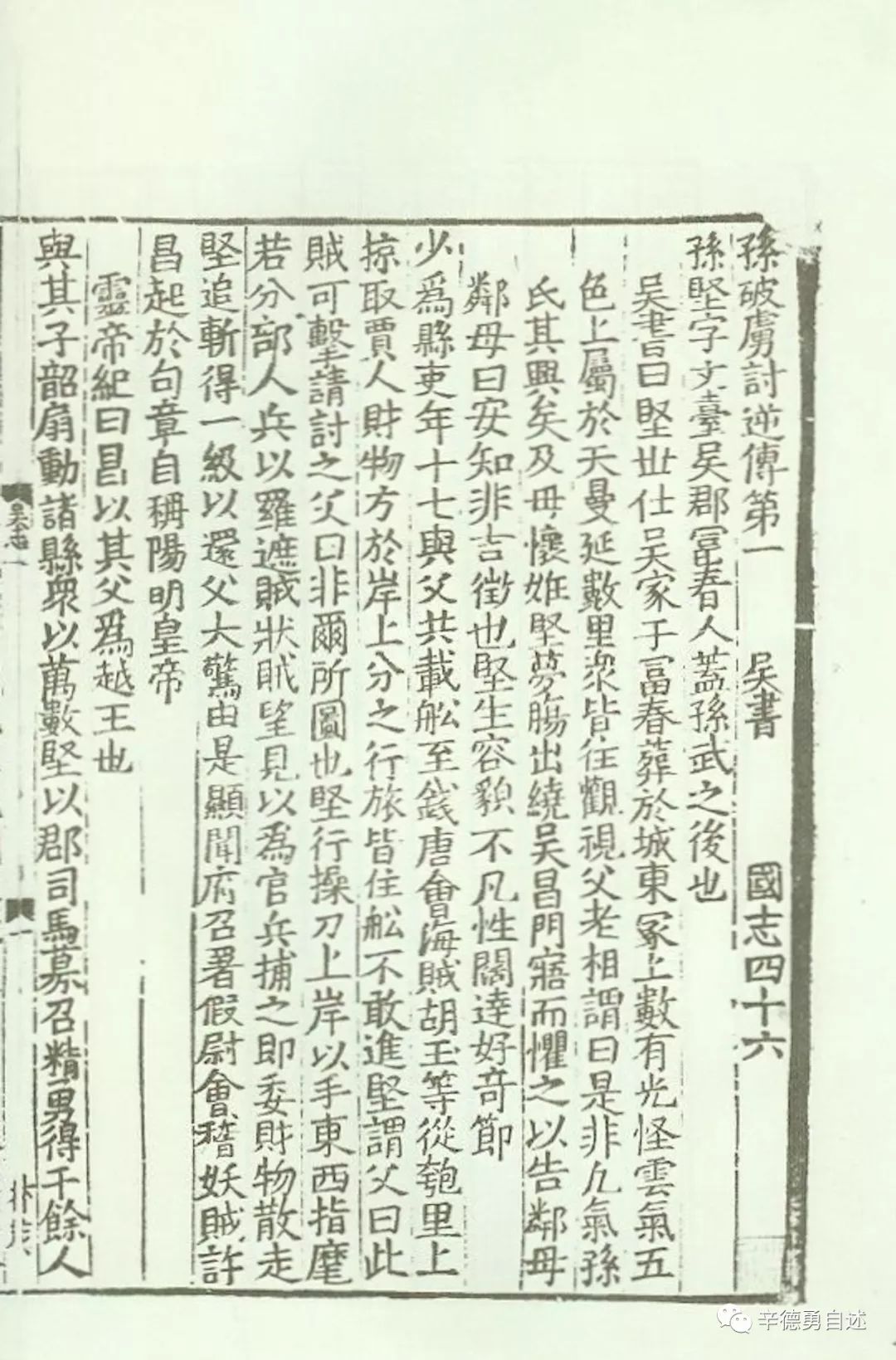

日本《古典研究會叢書》

日本《古典研究會叢書》

影印南宋初年浙中

重刻

所謂咸平

“專刻本”《吳書》

這就是“國志”這一書名的本義乃是“國別之志”,即魏、蜀(漢)、吳三個政權自爲一國,故猶如載述西漢史事的《漢書》一樣,分別名之爲“魏書”、“蜀書”和“吳書”,以體現其斷代爲“書”的設置;而若是合而觀之,這三國之史又猶如國別之志。在這後面,都有很深厚的文化背景。再並觀前後時代類似的稱謂,如“國風”、“國語”、“國策”、“國統”、“國春秋”之類,我們就能透過“國志”這一書名,看到一個更爲普遍同時還貫穿很長一個時段的社會觀念。進一步思索,還會牽涉到宋代以後日益盛行的正通論問題(別詳拙文《陳壽〈三國志〉本名〈國志〉說》、《十六國春秋本名考》。前者收入拙著《祭獺食蹠》,後者尚未正式發表)。

這樣的認識,已經超越於狹隘的版本學內容之外很遠了,但仍然主要是基於古籍版本所做的研究。這就是我所說的把版本學作爲中國古代歷史文化研究的重要內容所取得的成果。

第二個事例,主要是目錄學研究方面的問題。

最近我研讀西漢竹書《趙正書》,並據之撰寫《生死秦始皇》一書,有很多內容,都涉及目錄學知識,或者說都是依賴目錄學知識展開論述的。其中一項重要的收穫,是通過對《漢書·藝文志》所著錄“小說家”的分析,清楚指出新發現的《趙正書》應當是一篇小說,因而其紀事的史料價值是遠不能與司馬遷的《史記》相比的。這不僅廓清了《趙正書》的發現帶給人們的迷惘和困惑,同時還連帶着合理地解釋了“偶語詩書者弃市”這句話的確切涵義,進而重新闡釋了秦始對待儒家的真實狀況,還揭示了中國古代早期“小說”的真實形態。

這都是中國古代歷史上的重大問題,躍出於狹義的目錄學研究之外很多,但是所有這些論述的出發點,都是常規的目錄學問題。這當然也是我所說的把目錄學作爲中國古代歷史文化研究的重要內容所取得的新收穫。

我自己通過這些研究所取得的經驗,是研究古籍版本目錄問題,猶如研究所有歷史問題一樣,要儘量放寬眼界,先要看得多,纔能想得美,纔能事半功倍,取得意想不到的收穫。這麼多年來,我在研究中尤其注意不要劃地爲牢,自我約束手腳。認真讀書,讀書得間,縱心所之,走到哪裏是哪裏。研究版本目錄問題,由於這些內容幾乎是所有研究都必須依賴的重要基礎,就更不知道它會把你帶到哪裏。大膽放飛自我,由這裏出發,前面會有無垠的天地。

二、版本目錄學知識是研究

中國古代歷史文化

的重要基礎和必備條件

版本目錄,是研治古代文史必備的入門知識。這一點,隨口說說,大概誰都沒有異議,可若是落實到研究實踐中來,則可以說是天差地別,各有各的幹法,特別是很多歷史學者對掌握版本目錄知識、關注版本目錄問題的認識,在我看來,是很不妥當的。

例如,我的老師黃永年先生,文史兼通,學術領域寬廣,在古代歷史和古典文學的很多問題上,都提出了自己高水平的見解。在我十分有限的見聞範圍內,黃永年先生的古代文史素養和研究水平,可以說並世無雙。但由於先生的研究大多都是以版本目錄學知識爲基礎,以文獻考辨爲主要分析手段,竟然被某些自以爲是的歷史學者,貶抑爲“歷史文獻學家”,意即黃永年先生基於文獻考辨的文史研究,很不夠檔次,算不上對古代歷史“問題”的研究,當然也就不配“歷史學家”這一桂冠,衹能勉強算作是一個“歷史文獻學家”。

關於這一點,我可以舉述一個很具體的例證。這就是大約二十年前,某一位很有名、也很有地位的歷史學者,當然是我的學術前輩。當時,這位前輩很誠懇地對我說:“你的老師,近年出版的像《唐史史料學》和《古籍版本學》這樣的書籍,纔代表他的學術水平,而他關於唐史和北朝史的研究,就達不到這樣的程度。”我當然聽得出來,這位先生講這些話的言外之意,他是說黃永年先生的唐史研究和北朝史研究,不管是方法,還是見識,都殊不足道。

我從來無意站在師承門派的立場上來評判一個學者的素養、水平、成果和學術貢獻,老師水平高並不意味着學生也有成就。拋開這些無聊的世俗觀念不談,我很在意的是,這位前輩的評價涉及我們對學術研究方法的認識,而像他這樣的認識,我是不能認同的。

如同我在一開始講的,像歷史學這樣的人文學科的研究,究竟該怎樣做好,往往各有各的看法,各有各的做法。在我看來,黃永年先生之所以那樣重視歷史文獻的基礎,重視版本目錄問題,並不是他要把這樣的問題視作自己研究的重點問題,作爲自己研究的核心內容或是專門的內容,而是他認爲研治古代文史問題,必須由此入手,必須立足於此,不然是做不出來像樣的研究的。黃永年先生不止一次和我談到,他從來不認爲自己是版本學家、目錄學家,他就是一個正常得不能再正常了的歷史學者。在他看來,若是不具備相應的版本目錄學知識,就不是一個合格的歷史學者。

這一點,從他撰著相關著述的情況,可以看得一清二楚。黃永年先生寫《唐史史料學》,寫《古籍版本學》,寫《古籍整理概論》,這些內容通貫的版本目錄學著作,寫作的過程,大致都是在一個月時間之內,可謂一揮而就。爲什麼寫得這樣快,又能寫得這麼好?是因爲他日積月累,早已爛熟於胸。平時,就是靠這些知識做學問,搞研究;到帶研究生,有教學需要時,就傾瀉而出,用不着現花什麼力氣。更準確地說,可以說黃永年先生從來沒拿版本目錄學知識當一回事兒,他真正關心的,是研究和解決那些疑難的歷史問題,版本目錄,不過是他需要利用的基本手段而已。

爲更好地說明這一問題,我想從相反的方面來舉述兩個例證。

一個是陳寅恪先生在《隋唐制度淵源略論稿》中提出的和糴之法由西北邊州地方制度而被引進爲唐朝中央制度的觀點;更清楚地講,是陳寅恪先生把和糴以濟京師這件事情,看作是隋唐制度河西地方化的一項重要例證。針對這一觀點,黃永年先生曾撰寫《元魏李唐和糴以濟京師事考釋》一文,對陳說做出很有力的批駁(此文收入先生文集《文史探微》)。