民国的老报人们对标题制作非常重视,

有不少神来之笔,不仅幽默风趣,

而且辛辣有力,

其功力之深厚绝对甩出当今的标题党好几条街。

本文摘编自微信公众号

“罕见老照片”(ID:hjlaozhaopian),不代表

瞭望智库观点。

“何省长昨日去岳麓山扫他妈的墓”

上世纪30年代,

何应钦任湖南省代省长时,

有一年清明节曾去岳麓山扫墓。

当时据官方要求,

各报必须及时配发新闻,

指令标题为《何省长昨日去岳麓山扫其母之墓》。

不料,翌日某报却把标题改为《何省长昨日去岳麓山扫他妈的墓》。

虽然字数、题意与原标题毫无二致,

且更加通俗易懂,

但“他妈的”三个字却又是一句国骂,

因此,这一语双关的妙题令当事人啼笑皆非,

而广大读者也忍俊不禁。

“丰子恺画画不要脸”

也是上世纪三十年代的一天早晨,

丰子恺翻开上海的“新闻报”,

一篇题为《丰子恺画画不要脸》的文章赫然入目。

他不禁大吃一惊,

心想:自己素来与人无冤无仇,

何以对他这样破口大骂?因而怒不可遏。

待他看完全文,却发出了会心的微笑。

究竟是怎么回事呢?

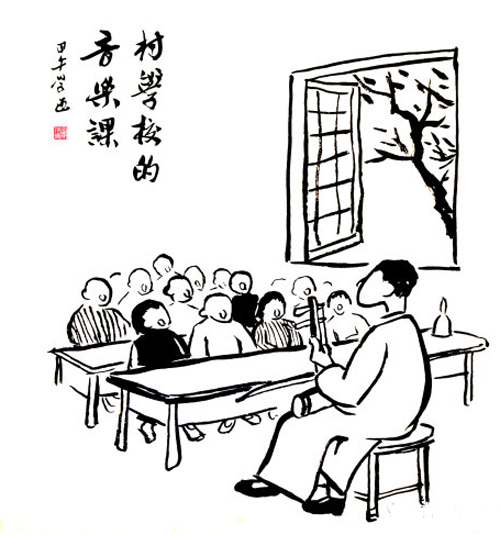

原来是有人在针对丰先生的《乡村学校的音乐课》一画进行评论,

画中的孩子们一个个张大了嘴巴,

跟着拉二胡的先生唱歌。

虽然画面上的人物没有眼睛和鼻子,

但读者从他们扬着头,张着嘴的神态中,

仍能体会到这群活泼可爱的孩子正沉浸于全身心地投入唱歌而带来的欢乐之中。

刘继兴考证,

亚洲第一位诺贝尔文学奖获得者、

印度大诗人泰戈尔

曾这样称赞过丰子恺的这种画法:

“用寥寥几笔,写出人物个性。

脸上没有眼睛,

我们可以看出他在看什么;

没有耳朵,可以看出他在听什么,

高度艺术所表现的境地,就是这样。”

这篇题为《丰子恺画画不要脸》的文章

说出了丰子恺画画的特点:

人物脸部虽然没有眼睛鼻子,

却维妙维肖。

丰老很赏识这篇品评他画作的文章。

事过三十多年,

他还清楚记得文章发表的年月和作者的名字。

“物价容易把人抛,薄了烧饼,瘦了油条”

国民党政府陪都重庆,

物价暴涨、产品偷工减料,

连烧饼、油条也纷纷涨价。

《新民报》编辑程大千将

一条物价飞涨的新闻框了一个花边,

仿宋词佳句“流光容易把人抛,

红了樱桃,绿了芭蕉”,

拟了一条标题:“物价容易把人抛,

薄了烧饼,瘦了油条”。

见报后,读者纷纷叫绝。

“余汉无谋 吴铁失城 曾养离甫”

日军在大亚湾登陆,

广东省主席吴铁城,广州市长曾养甫,

第七战区司令长官余汉谋均不战而逃,

广州沦陷。

香港某报愤慨地将失地事件与

三人名字巧妙地嵌在标题之中,

即成:“余汉无谋 吴铁失城 曾养离甫”

此嵌名标题讽刺辛辣,

使国民党军政要员的投降嘴脸暴露无余。

“公教人员不是东西——是东西也应当涨价!”

1947年,金元劵大贬值,民不聊生,

工薪阶层苦不堪言。

武汉《大刚报》曾在头版头条刊出大字标题:

公教人员不是东西(主),是东西也应当涨价!(副)——标题以诙谐幽默的口气,

为广大公教人员的生存发出了一声呐喊。

“《袁世凯》要查禁 ,《蒋主席》必须读”

1947年5月8日,

《文汇报》把国民党政府查禁《窃国大盗袁世凯》

一书和四川省府务会议决定购买《伟大的蒋主席》

一书分配给机关公务员这两条出版消息合在一起编发,

加了一条这样的标题:

《袁世凯》要查禁;《蒋主席》必须读

从字面上查(当时国民党的新闻检查很严),

查不出什么倾向来,

但加上这两行标题,互相映衬,

读者一看就明白了,

这就叫“绵里藏针”的斗争艺术。

“匪首贺龙昨又被活捉枪毙”

解放战争时期,

湖南、湖北一带的国民党报纸

常刊登贺龙已被活捉枪毙的消息。

一次,某日报纸又受命刊登这一“新闻”。

原标题为“匪首贺龙昨被活捉枪毙”。

一位编辑实在无奈,

便在编排时有意

在“被”字的前面加了个“又”字,

出报时,变成“匪首贺龙昨又被活捉枪毙”。

仅仅一个“又”字,使谣言不攻自破。

“马歇尔歇马,华莱士来华”