—— BEGIN ——

有几个朋友正在做互联网产品的项目,每次一起交流的时候,我都会问一个问题:“这个产品的目标用户是谁呢?”有的朋友会清晰的指出用户是谁,但是大多只是泛泛的概括:“爱好旅游的人啊”、“对个人健康关注的人啊”…..

这么宽泛的描述跟定位,是清楚知道用户是谁,还是不确定用户是谁呢?

在产品的每一个阶段,都有想要“打动”的那群人。但这里面却有一个思维习惯——从产品的卖点出发,描述出一群用户。

我的产品很好,我认为会有这么一群人….一定会用这个产品。

一个产品的核心价值,到底应该怎么去产生呢?对目标用户的筛选过程又是怎样的呢?是不是因为这个产品在某个点上“感觉很赞”,所以用户必然需要呢?

为什么那么多人,为满足产品卖点而描绘出一群用户?

一个产品理想状态下,对用户有利,或者可以跑通功能,这并不意味着就是一个有落地价值的产品。有太多的产品,并不一定是基于创造商业价值而做出来的,可能只是因为“我喜欢”、“我的情怀”……

很多人在谈及自己的产品时,都会特别说明:“我就觉得这个产品非常好,很有用!”一旦需要做真实场景下的用户画像,就没有思路了。对于产品的目标用户分析,常常会觉得很多人需要;而实质上,可能大家并不需要,或者并非是唯一选择。

当然,土豪可以基于“我喜欢”而做出一个产品。只是,对于大多产品而言,从为什么要做,首先切入的卖点是什么…“用户是谁”是需要做前置思考的。

-

目标用户存在什么场景中?

-

详细描述是什么场景?

-

用户在场景中的表现?

-

用户真实存在的画像?

……

“我”的角色融入,只是帮助共情的理解用户,但是并不能代表用户的情况。为了产品卖点而描绘出一群用户,是“找理由”跟“分析原因”的两种不同思路。

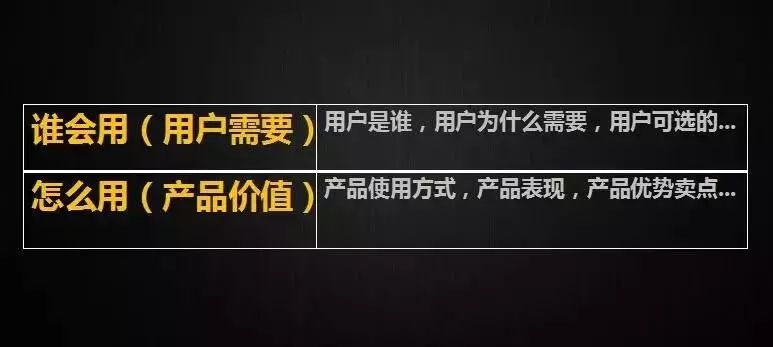

产品价值与用户需要之间存在什么“必然”的关系?

用户的需求一直在变,而匹配需要的产品也在持续的出现,冥冥中好像彼此之间有一种默契的存在。

明白产品价值与用户需要之间的关系,这是确定产品经营策略很重要的前提。

一个产品要推出去给用户使用,要应对市场残酷的竞争,要让用户用了还想继续用,那么连接用户的策略就需要清晰。

如果忽略了产品价值与用户需要之间的关系,经营的策略很容易就会混乱,今天主推这个功能,明天又全部改版产品,最终只会耗费大量资源,但产品并没有被用户所需要。

每一次接触一个新的项目的时候,都会处理两段的分析及关系,产品的业务流程是什么,目标用户现实中的“样子”是什么,两者之间可以匹配上的一两个连接需求点是什么。

现实中,产品没有很好的持续运营,大多都因为对两端关系分析时,逻辑缺失或者逻辑不顺。只关注到产品端的亮点,而忽略了用户是不是此时此刻刚好需要,产品推向用户时就会走得很艰难。就像很多VRAR的产品技术很亮眼,但是在实际生活中,能满足用户需要的使用场景却不太多。

对用户有用,这个产品就有价值吗?

一个产品雏形中,使用用户是首要分析的。但是,并不意味着单个产品就必然有价值。

用户“携带着”他们的需要分布在市场上,一个产品想要切入某块市场,还需要解决“最优选择”、“唯一选择”的问题。

比如说,有一些产品的交易需要很重的线下属性,需要亲身体验,那做一个线上的产品只会增加交易的成本,或者做线上产品的时机不对。理想中对于用户有价值,并非就等同于实际中必然有价值。

有朋友对于自己的产品特别自信,一直说这个产品对于用户价值非常大。但是却忽略了用户在使用这个产品时所产生的隐性成本,包括,在众多产品中选择这个产品的成本,为了使用这个产品而牺牲的其他利益……

还原真实用户的使用场景选择,衡量选择带来的各种成本,这才是判断一个产品能够落地成立的根本。

做好产品卖点的目标用户描绘,需要从用户场景入手做分析

一个产品的卖点,意味着是用户判断自身需求的“最优解决方法”依据。而解决方法会有一个适用的问题,也就是在什么场景下,适合什么人,用一种什么方法去解决。

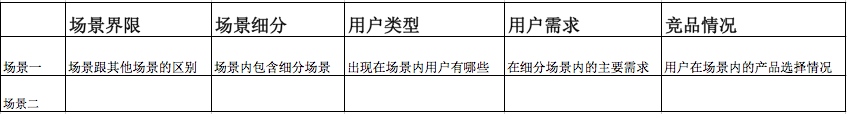

1. 特定场景内的选择分析

用户在特定场景下会产生出特定的需要,这个跟从前计划需求不一样。同样一个用户,在家里,在办公室,在商业区,对于一个社交产品的选择都会不一样。

一个产品在特定的阶段推出自身的“卖点”,已经很难做到打中全部场景,在某个场景下能够显现自身的优势,这就是一个产品运营的策略。

而这个优势也就是“特定场景内的选择成本最优”

在特殊场景内做用户画像,对于产品卖点的具象会更精准。“喜欢旅游的用户”这类型的描述,就是缺失了对用户做特定场景选择的分析。最有可能的是,做出了一个让用户“很难做出选择”的方案,用户感受不到产品卖点的“冲击力”,自然也就转向另外更优的选择了。

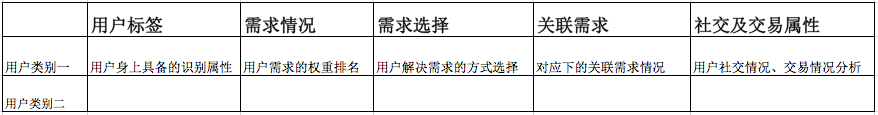

2. 需求场景内的用户分析