过去三年多,职人社通过招聘、沙龙和内容连接了很多人,举办了很多场分享。之所以坚持做这件事情,是因为我们坚信:每个职业人都有独特的、不为外界所知的经验干货和实战案例。而职场是持续 30+ 年的长跑,能力提升、交流学习、视野拓宽、人脉积累是一件需要积累的事情。每一个职场人都有需要被启迪的时刻。

有时候,你获得一份工作不是因为你知道什么,而是因为你认识谁(you get the job not because of what you know, but because of who you know)。

因此,在做了三年「职场社会学实验」之后,我们决定将「社群」升级成为一款真正的「产品」—— 面向有自驱力的职场人群,构建聚焦于专业、职业、行业的,围绕个人职业经历和能力的内容社交平台。社区成员独特的职业经历、真实的职场经验,启迪我们每一个人。

我们会每天推送一个产品里的精选答案,希望能给予你一些启发。也欢迎你到产品里和他们交流。今天的答案,来自雪球资深设计总监张伟。

张伟

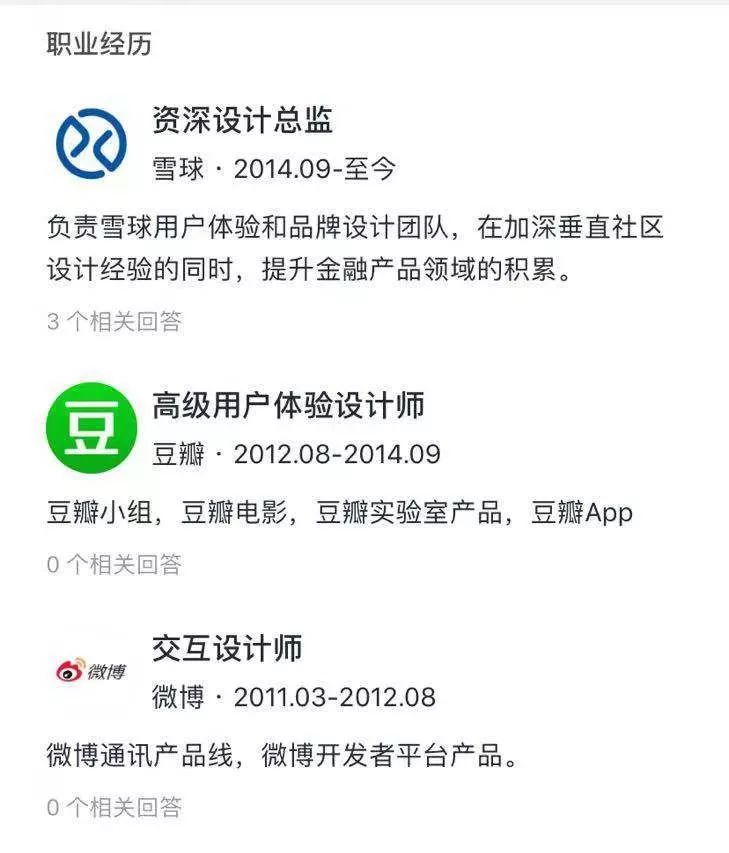

雪球 · 资深设计总监

截图来自张伟

个人主页

职人社的产品经理黄海均提问:

你在面试时,如何通过作品集判断一个设计师的真实水平?

如今市场上很多人的作品集是经过培训学校严重包装过的。

以下是张伟的回答,

点击这里

直接进入小程序查看全文,或评论互动。

设计作品造假或者包装确实比较常见。造假的相对比较好判断,有一类是伪造了工作经历,比如我曾经收到过好几份自称有豆瓣工作经验的作品,恰好我也在豆瓣工作过。

有些伪造的工作经历明显跟候选人的学历、其它工作经历不太匹配也是比较好排除的。

还有一些造假是候选人是这个公司的但是用了其他人的项目作品,这种主要是看作品之间的风格差异是否过大,作品集上对项目的二次排版和解读深不深。一般来讲用别人的作品通常拿不到源文件,在深入描述项目的时候没法做很好的排版,如果只是单纯的贴图不讲背后的设计逻辑,这种作品很难有好印象。

再说作品包装。

常见的是放一些虚拟项目或者练习作品,这类作品常常没有什么约束,乍一看比较出彩,但是经不起推敲,典型的就是一些 dribble风的设计,大部分还喜欢用英文文本排版。

我会尽量通过作品集里看到的产品需求和逻辑判断它是不是一个线上项目。

如果候选人大部分作品都是虚拟项目是不符合要求的(工作时间短另说),如果虚拟项目里逻辑完整清晰、有设计亮点,再结合有一些线上项目的产出也是 ok 的。

有一种作品包装或者夸大的情况是把团队作品当个人作品,这种也主要是通过候选人整体作品集的水平和项目见的风格差异来判断,有些候选人会说明是团队作品但是夸大自己在里面的贡献,这个主要还是看他对这个项目的说明和理解够不够深,以及跟其它项目表现出来的思考水平是否一致。

问题里提到培训学校严重包装,这些作品有一些共性,就是作品集本身的排版会放很多装饰性的元素,因为设计本身缺少亮点,需要通过一些装饰让作品看上去饱满点。

但好的作品我们都知道是内容大于形式的,或者说作品本身去引领作品集的排版设计,作品本身丰满的话是不会过多装饰的。

这类作品形式比较固定,看过几份后就会觉得呆板。

如果还是不好判断,那就出个笔试题吧。回到题目来,设计职位可能跟其它职位不太一样,一般来讲,收到一个作品的时候 80% 就能判断出来这个是不是要找的人了,面试主要是判断一些作品里存疑的地方,以及看看候选人的沟通能力以及性格跟团队匹不匹配。