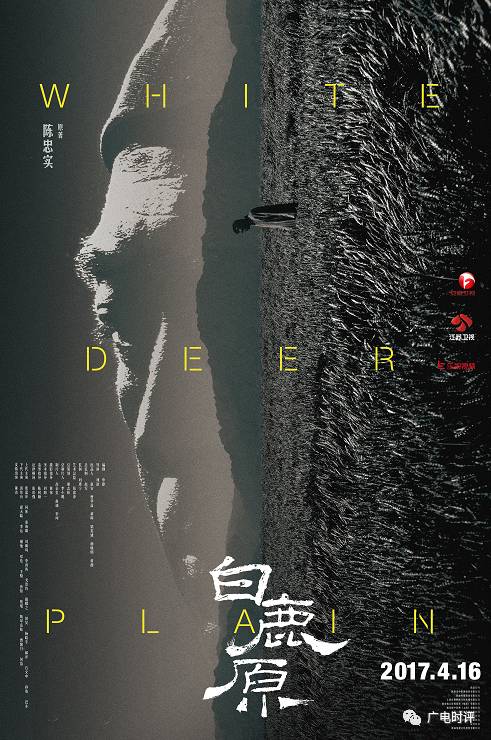

昨晚(6月21日),朱先生过世了。白嘉轩和鹿子霖也有了共同的孙辈。

电视剧《白鹿原》定格于此,一段历史落幕,一种怅然感相伴而生。两个月来,《白鹿原》凭借诚意的制作、独特的文化气质在“小火慢炖”中觅得了不俗的收视与口碑。

环顾我们的流行剧,部分作品似乎显得用力过猛了些——恨不得把所有可能的戏剧冲突搬上荧屏。

相较于“热闹”,《白鹿原》的特别首先表现在“克制”。

例如,秦海璐饰演的仙草,在陈忠实的设想里是一个“若隐若现”的人物。秦海璐说:“仙草的人物命运不需要有明确的事件去呈现,她作为白鹿原上的福星,形象是‘虚’的,演实了、演过了反而就错了。”

秦海璐没给自己“加戏”,其实整个剧组的人都把戏演到了刚刚好。

演员跳出技巧与经验,从作品整体结构出发考量戏份安排。这种宏观视野下对表演本身的规制,与眼下不时出现的以“演员”为中心、抠像替身渐次登场的创作风气迥异,显得傲骨嶙嶙。

克制的背后,是对影像创作的尊重。一部剧集想获得流行不难,但要成为经典却绝非易事。

力描深处的情感、警惕随波逐流,对整个影视市场而言,这显然是种弥足珍贵的品质。

何谓经典呢?《白鹿原》的编剧申捷说:“经典不是为迎合而生,恰恰是让我们离开有限的自己,去拥抱更广袤的世界。”真正的“现实主义”不会仅仅倚赖于现实景观所构筑起的灯红酒绿,而要朝向人类永恒面对的母题,且禁得起时间推敲。《白鹿原》的叙事时空,虽与当下相去甚远,可剧中人面临的困境却正是我们陷入的困境,他们做出的选择也可能是我们即将面对的选择,《白鹿原》的故事又何尝不是我们的故事呢?

粗看《白鹿原》是删繁就简的妙笔,细察《白鹿原》是擘肌分理的勾勒。细节上从服饰到食物、从建筑到风俗,质量和成色都指向了西北原上的朴实。演员的服饰面料均为土布;做面时,擀面、切面片、下锅,镜头渐次切换。揭开热气腾腾的锅盖,捞出白花花的面片,混着辣椒面的热油浇上去的“滋啦”响声敲击着观众的味蕾,这些看似不足为道的东西,却都成了观众褒奖《白鹿原》的原因。导演刘进说,“我们就定下了这么一个创作原则,所有的一切都要写实。”于是,才有了剧组全然按照那个年代还原而来的八辆马车,才有了遍寻一个小小的扎花机而不得的烦恼,才有了今天人们看到的《白鹿原》风貌。

《白鹿原》无疑是令人震撼的,这种震撼源于克制——对历史的克制、对细节的克制,

由此,我们能看到来自“现实主义”的另一番诚意。

《白鹿原》第63集在江苏卫视实时收视率1.5721%,位列同时段卫视收视第一(数据来源:CSM)。

刚刚收官的《白鹿原》,已经触发许多人回看一遍的念头,去讨论它的表演、制作,甚至于细节。

高尔基说“文学即是人学”,电视剧《白鹿原》的耐人寻味,或许跟原著经久不衰的生命力一脉相承:恪守一股独特的文学气质,不疾不徐地慢慢铺开这段历史。如今看来,也许恰恰是因为有了电视剧伊始的一点“无趣”,原著中一个个独具性情的人物形象才得以承袭下来。特定历史背景下人性的困境与挣扎、生存与自由,甚至那些或隐秘或浓烈的爱,都在一方小荧屏上晕染开来。