六朝的转经与梵呗

陈志远

治中国史学者,向来以熟读正史为基础。

20

世纪新史学兴起,这一传统受到不小的冲击,以疑古派为代表的新史学大力倡导摈弃经过知识精英整理的“史书”,转而追求新出的“史料”,或者说是“档案”,认为散于草野的史料更能反映社会的真实状态

[1]

。时隔数十载,学界对正史与其他类型的史料之间的关系有了更成熟的思考。黄永年先生对此有一段精辟的论述:

纪传体史书后来多出于官修,虽然难免有“为尊者讳、为亲者讳”之类的曲笔,但总是以实录、国史以及诏令、奏议、行状、家传等比较原始的史料为依据,一般还不致凭空编造捏合。可以说,纪传体正史提供的是最基本、最成系统的史料。研究历史,必须首先认真阅读纪传史,打好基础,然后才可能正确利用杂史、小说、诗文和出土文物等资料。

[2]

这里不仅重新强调了正史乃是利用杂史和新出资料的基础,更重要的是指出正史本是基于原始史料,而且系统的编排本身蕴含着史家对历史的深刻理解,从而有助于研究者获得对历史的某种把握,尽管我们并不一定接受编撰者呈现的图景。近年,中古史青年学者徐冲在一篇访谈中把这层意思讲得更为透彻。他承认正史是官方意志的产物,但指出:

官方认可的正史恰恰是当时意识形态的最好表现形式,是时代精英的观念荟萃之地。它并不是现代历史学家各取所需的史料库,而是具有内在逻辑的作品。我们需要正视古人自身的表达与认同,无论其来自朝廷还是民间。在这一意义上,“正史”(不仅限于“二十四史”)可以说正是通往古代世界的一道桥梁。当然,对它必须进行真正历史学意义上的批判性解读。

[3]

本文无意全面梳理史学思想的变化,只是由此联想到,类似的问题在宗教史研究中也同样存在。分科记述僧人传记,末附以赞论的“高僧传”类作品,在结构上非常接近官修正史。它体现了宗教史家对于教团内某一类实践源流的系统梳理和理解,构成了早期佛教史发展的整体脉络。首先有必要以批判性的解读分析《高僧传》的史源与编排体例,这种分析使我们观察到史书的洞见与局限,同时在与《高僧传》的互补中,新史料的价值也才可能最大程度地被挖掘。

笔者最近整理石刻和志怪小说时发现两条有趣的材料,虽然性质极为不同,但恰好可以从不同的侧面补《高僧传·经师门》记载之阙,带来新的知见。因而连缀成文,先论《高僧传》史料构成,再探讨新材料之解读。

一、齐梁僧史之创例

僧人的转经和梵呗,是南朝佛教史上一个有趣的现象。简单地讲,所谓转经,就是以抑扬的声调演唱佛经,而梵呗则主要是演唱经文中带有韵律的偈颂。这类实践在印度佛教文献中已见记载

[4]

,但到了南朝宋齐两代,才蔚为风尚。永明年间,萧子良开西邸,集诸僧和文士创梵呗新声,影响及于诗歌声律,最为治文学史者津津乐道

[5]

。面对这一新生事物,齐梁间的佛教史家又是怎样处理的呢?这需要检讨“高僧传”类史书的编纂方式。

1. 《高僧传》分科之起源

众所周知,慧皎《高僧传》以科类编排,分为译经、义解、神异、习禅、明律、遗身、诵经、兴福、经师、唱导十科。此后道宣《续高僧传》、赞宁《宋高僧传》也大体延续了这一传统。这种编排方式或许受到正史“隐逸”、“孝义”等类传的影响,更远甚至可以追溯至《论语》所记孔门四科之设定。

不过僧传分科毕竟不同于世俗史传,具体到各科标目的设置,有印度教团史的背景。在印度早期佛教教团中,甚至佛陀生前,已经出现了持法僧(

Dhammadhara

)、持律僧(

Vinayadhara

)等名号

[6]

。初期大乘佛教的经典,譬如《郁伽长者所问经》(

Ugraparipṛcchā

)的最早译本也有“明经者”、“奉律者”、“山泽者”等等分科

[7]

。

汉地的记载中最早提出此问题的是慧远与桓玄的对答。桓玄当政以后,曾经设立若干标准,对僧尼加以整顿。慧远并不同意桓玄的看法,提出几点修正:

经教所开,凡有三科:

一者禅思入微,二者讽味遗典,三者兴建福业

。三科诚异,皆以律行为本。檀越近制,似大同于此,是所不疑。或有兴福之人,内不毁禁,而迹非阿练者,或多诵经,讽咏不绝,而不能畅说义理者。或年已宿长,虽无三科可记,而体性贞正,不犯大非者。凡如此辈,皆是所疑。今寻檀越所遣之例,不应问此,而外物惶惑,莫敢自宁。

[8]

在桓玄的理解里,只有能够畅说义理的学问僧和禅定守戒,“不营流俗”的僧人才被准许出家。如果参照后来《高僧传》的分科,桓玄所定立的标准大致对应于义解、习禅、明律

[9]

,而慧远之三科,则着力为后面两科辩护,“兴福”、“诵经”的提法与《高僧传》分科之用语完全一致。

慧远和桓玄商讨定立的僧团诸科,此后似乎在南朝对僧团的管理中被沿袭下来。刘宋时期,周朗上言,“今宜申严佛律,裨重国令,其疵恶显著者,悉皆罢遣,余则随其艺行,各为之条,使禅义经诵,人能其一”

[10]

,再次肯定了习禅、义解、诵经的合法性。在北朝,不仅诸科皎然有辨,僧人还往往对诸科之高下加以轩轾。北周道安勉励弟子说“学无多少,要在修精。上士坐禅,中士诵经,下士堪能塔寺经营。”

[11]

《洛阳伽蓝记》载北魏比丘惠凝入冥故事,甚至借阎罗王之口声称

“

讲经者心怀彼我,以骄凌物,比丘中第一粗行。今唯试坐禅、诵经,不问讲经。”

[12]

对当时身居高位的义解僧人加以批判。诸科之间矛盾的尖锐化,也体现在北朝撰作的伪经《像法决疑经》里。经文在叙述佛教进入像法阶段后的种种衰相时谈到:

像法中诸恶比丘不解我意,执己所见,宣说十二部经,随文取义,作决定说。当知此人,三世诸佛怨,速灭我法。……是诸比丘亦复自称我是法师,我是律师,我是禅师,此三种学人能灭我法,更非余人。此三种人迭相说过,迭相毁呰。此三种人入于地狱,犹如箭射。

[13]

经文撰作者显然厌倦了禅、律、法三师相互诋毁批判的风气,而主张调和。

至此我们看到,《高僧传》标立义解、习禅、明律、兴福、诵经五科,是南北朝文献中反复讨论的实践活动,而译经、神异两科,某种程度上可以视为伴随译经目录的编撰和志怪小说的流行而形成的门类。遗身、唱导两科,已有学者做过专门的讨论

[14]

。本文接下来检讨专门记录转经与梵呗的经师一科。

2. 《高僧传·经师门》之史源

经师、唱导两科对于齐梁僧史的编撰者来说,是一个新生事物。慧皎的《高僧传序》在十科之后特别说明:

其转读宣唱,虽源出非远,然而应机悟俗,实有偏功。故齐宋杂记,咸条列秀者。今之所取,必其制用超绝,及有一分通感,乃编之传末。如或异者,非所存焉。

[15]

所谓“转读宣唱”,自然是指转经与唱梵呗,而“应机悟俗”,则对应唱导的实践。此处慧皎的行文是互文见义,大意是说,转经、梵呗、唱导等项,是近世以来才流行的风气,在启发世俗信众的方面有显著的功效。特别是宋齐两代,已有为其中表现卓异者立传的传统。

慧皎所见究竟是哪些“齐宋杂记”,今不可考。不过现存僧祐、宝唱的作品都有经师、唱导两门的类传。僧祐《出三藏记集》卷一二有“法苑杂缘原始集”,系统整理了从佛教经典到汉地实践的源流演变,其中“经呗导师集”就是梵呗和唱导两门经文和传记的集成。僧祐的弟子宝唱撰《名僧传》已佚,今存日本僧人宗性的《名僧传抄》,是其书的节略本,其中最末一卷题“经师”。以上二书都只能看到目录。我们把二书对应部分与《高僧传·经师门》所收传记做一个对照表。

慧皎明显继承了宝唱的编撰成果。宝唱《名僧传·经师》收录

17

人,除齐中寺僧琮以外,全部见于慧皎《高僧传》。只是将祇洹寺法等、新安寺道综、白马寺超明、白马寺明慧、道场寺法畅、瓦官寺道琰

6

人附见或散入各传。法平和法等兄弟二人,《名僧传》题“晋祇洹寺”不够准确。《高僧传》改为“宋祇洹寺”是,因为二人元嘉末卒,按体例当属宋人,而且东晋时祇洹寺尚未创建

[16]

。

慧皎《高僧传》还有多出《名僧传》的部分,主要是:

(

1

)年代最早的帛法桥及其弟子僧扶事迹;

(

2

)附见智宗传的慧宝、道诠,附见僧辩传的天保寺僧恭,附见昙凭传的蜀中僧令、道光。

(

3

)萧子良梦咏《古维摩》,次日在府邸中所集众僧,有“龙光普智、新安道兴、多宝慧忍、天保超胜”等人,从慧忍学者又有“慧满、僧业、僧尚、超朗、僧期、超猷、慧旭、法律、昙慧、僧胤、慧彖、法慈等四十余人”

[17]

。

僧祐、宝唱、慧皎三传对照表

|

《法苑杂缘原始集·经呗导师集》

|

《名僧传·经师》

|

《高僧传·经师》

|

|

帝释乐人般遮瑟歌呗第一

出《中本起》

|

晋建初寺

昙

藥

一

|

晋中山帛法桥

僧扶

|

|

佛赞比丘呗利益记第二

出《十诵律》

|

晋祇洹寺

法平

二

|

晋京师建初寺

支昙籥

|

|

亿耳比丘善呗易了解记第三

出《十诵律》

|

晋祇洹寺

法等

三

|

宋

京师祇洹寺

释法平

祇洹寺

法等

|

|

婆提比丘响彻梵天记第四

出《增一阿含》

|

宋白马寺

超明

四

|

宋京师白马寺

释僧饶

道综

、白马寺

超明、明慧

|

|

上金铃比丘妙声记第五

出《贤愚经》

|

宋白马寺

明惠

五

|

宋安乐寺

释道慧

|

|

音声比丘记第六

出《僧祇律》

|

宋白马寺

僧饶

六

|

宋谢寺

释智宗

慧宝、道诠

|

|

法桥比丘现感妙声记第七

出《志节传》

|

宋安乐寺

道惠

七

|

齐乌衣寺

释昙迁

道场寺

法畅

、瓦官寺

道琰

|

|

陈思王感鱼山梵声制呗记第八

|

宋谢寺

智宋(

→

宗)

八

|

齐东安寺

释昙智

|

|

支谦制连句梵呗记第九

|

宋新安寺

道综

九

|

齐安乐寺

释僧辩

中兴寺僧恭

|

|

康僧会传泥洹呗记第十

|

宋乌衣寺

昙迁

十

|

齐

白马寺

释昙

憑

蜀中僧令、道光

|

|

觅历高声梵记第十一

呗出《须赖经》

|

宋道场寺

法畅

十一

|

齐北多宝寺

释慧忍

|

|

藥练梦感梵音六言呗记第十二

呗出《超日明经》

|

宋瓦官寺

道琰

十二

|

|

|

齐文皇帝制法乐梵舞记第十三

|

齐东安寺

昙智

十三

|

|

|

齐文皇帝制法乐赞第十四

|

齐安乐寺

僧弁

十四

|

|

|

齐文皇帝令舍人王融制法乐歌辞第十五

|

齐

宁蜀龙渊寺

昙冯

(

→憑

)

十五

|

|

|

竟陵文宣撰梵礼赞第十六

|

齐中寺僧琮十六

|

|

|

竟陵文宣制唱萨愿赞第十七

|

齐北多宝寺

惠忍

十七

|

|

|

旧品序元嘉以来读经道人名并铭第十八

|

|

|

|

竟陵文宣王第集转经记第十九

新安寺释道兴

|

|

|

|

导师缘记第二十

|

|

|

|

安法师法集旧制三科第二十一

|

|

|

(

4

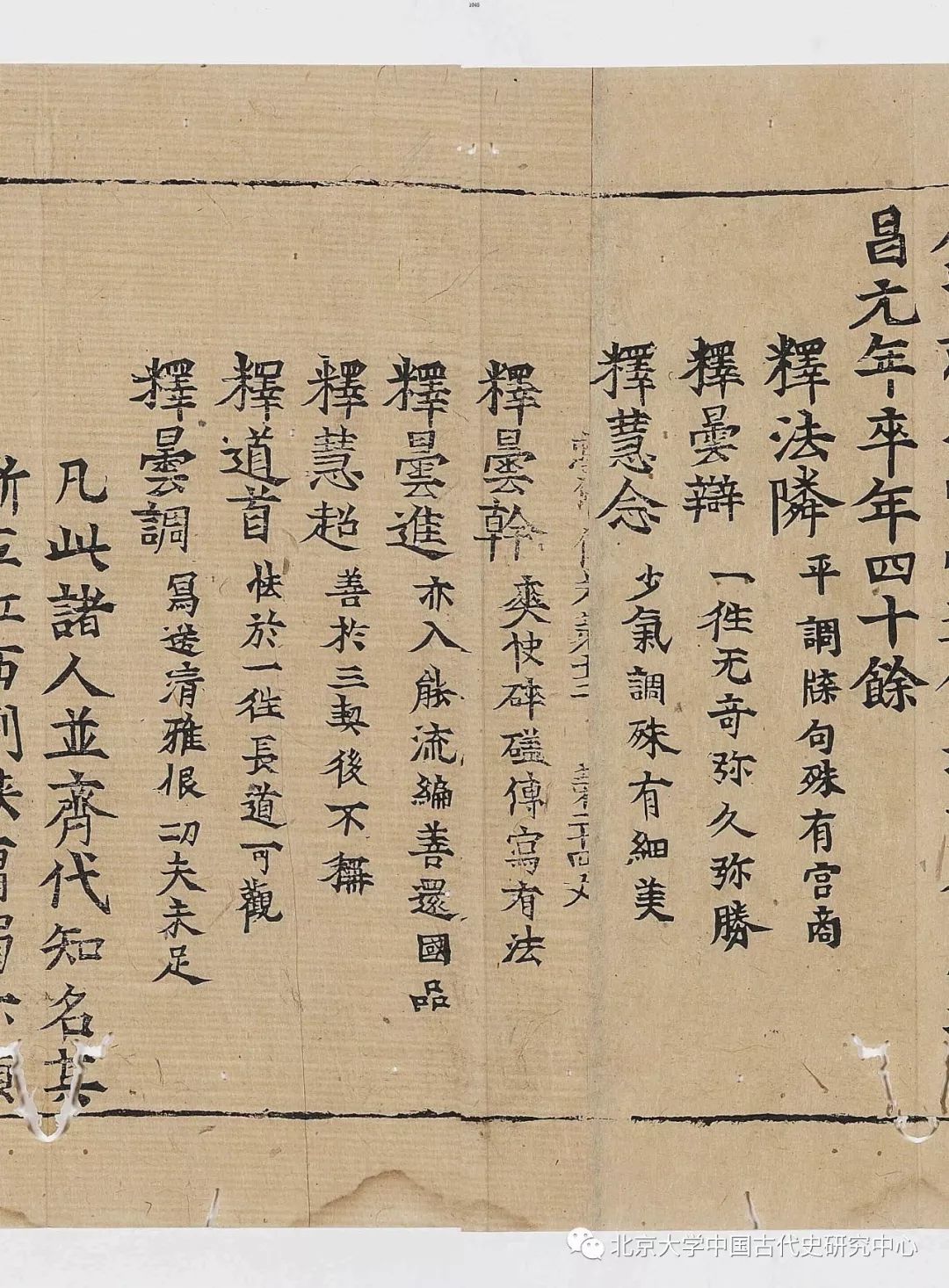

)在该卷最后,慧皎还开列的一串名单,并以小注加以简单的评语:

释法邻(平调牒句,殊有宫商)

释昙辩(一往无奇,弥久弥胜)

释慧念(少气调,殊有细美)

释昙干(爽快碎磕,传写有法)

释昙进(亦入能流,偏善《还国品》)

释慧超(善于三契,后不能称)

释道首(怯于一往,长道可观)

释昙调(写送清雅,恨功夫未足)

凡此诸人,并齐代知名。其淅左、江西、荆陕、庸蜀,亦颇有转读,然止是当时咏歌,乃无高誉,故不足而传也。

[18]

慧皎增补的部分是何来源,僧祐的《法苑集》颇可提供一些线索。帛法桥事迹,最早见于刘宋傅亮所撰《光世音应验记》,叙事与《高僧传》略同,末云“比(北)来沙门多诚(识?)之者。竺僧扶,桥沙弥也。”

[19]

此处“比来”疑作“北来”,也就是说,法桥的事迹是由北方南渡的僧人传播开来的,自然也被写入各种僧人集传之中。《法苑集》“法桥比丘现感妙声记”,下注“出《志节传》”。慧皎在序中提到曾经参考法安《志节传》,此人是宋齐间人,著僧传五卷

[20]

。《高僧传》的这一条,也有可能是从僧祐那里转引的。《法苑集》又有“竟陵文宣王第集转经记”,下注“新安释道兴”,《高僧传》所列与萧子良创制新声有关的数十僧人,恐怕也来自僧祐。至于卷末的名单和评语,《法苑集》有“旧品序元嘉以来读经道人名并铭”,不知是否有关。今《法书要录》有刘宋羊欣“采古今能书人名”,乃是在人名之下缀以简传及评语

[21]

,在形式上与《高僧传》的名单极其相似,也与慧皎序文中“齐宋杂记,咸条列秀者”的描述完全一致。因此笔者推测,附见的人物事迹极简,以及卷末仅有评语的名单,都是慧皎参照僧祐所给的名单抄录的“边角料”

[22]

。

高丽初雕本《高僧传》

3.《高僧传·经师门》取材之局限

慧皎对转经僧人事迹的编撰,基本没有超出僧祐、宝唱的范围,但对文辞和结构做了整理和剪裁。从所收诸人的地域范围来看,陈寅恪先生已经注意到,“僧传所载善声沙门,几全部为居住建康之西域胡人,或建康之土著”

[23]

。但这很难说是转读之风流行的实况,慧皎明确讲到“其浙左、江西、荆陕、庸蜀亦颇有转读”,只是并无高誉,没有留下记载。从时代断限来看,《高僧传》全书是记录东汉明帝永平求法至梁武帝天监十八年受菩萨戒为止的历史,但具体到《经师门》,所记诸人“并齐代知名”,全未涉梁代。这也令人有些好奇,以常理推之,梁武帝治下转经、梵呗当不至于骤然中衰。《高僧传》记载的空白只能期待新材料来弥补了。

二、《荀氏灵鬼志》与武昌梵呗

1.汉晋武昌地方佛教之概貌

20世纪对于六朝古小说的研究,自鲁迅开端,其后用力最勤,成就最大者当推李剑国先生。两位学者的工作都建立在扎实的甄别、辑佚基础上。对于佛教史研究来说,古小说的意义在于,小说的作者相对均匀地分布在东晋南朝的各个时期,而且往往有地方从政的经验,这样小说与僧传重合的部分,可以考察僧传的史源及其改写;不重合的部分,则可以补僧传之不备。另外,僧传的体例决定了其选材范围必定与僧人有关,而且是高僧、名僧,而小说和灵验故事,则往往是俗人视角,涉及的人物有社会上层,更多的则是社会上的普通人。

具体到转经与梵呗,《荀氏灵鬼志》有这样一则故事,很值得玩味:

周子长,侨居武昌五丈浦东堈头。咸康三年,子长至寒溪浦中嵇家,家去五丈数里,合暮还五丈。未达,减一里许,先是空堈,忽见四匝瓦屋当道,门卒便捉子长头。子长曰:“我是佛弟子,何故捉我?”吏问曰:“若是佛弟子,能经呗不?”子长先能诵

《四天王》及《鹿子经》

,便为诵之三四过。捉故不置,知是鬼,便骂之曰:“武昌痴鬼!语汝,我是佛弟子,为汝诵经数偈,故不放人也?”捉者便放,不复见屋。(下略)

[24]

《荀氏灵鬼志》宋代已佚,鲁迅《古小说钩沉》辑出

24

条,李剑国先生考证剔除

5

条,凡

19

条。荀氏生平无考,但此书“外国道人”条有太元十二年(

387

)事,“胡道人”等条又载陶潜《搜神后记》,李先生推断书成于晋末,其说可从

[25]

。此书成书既早,所述之事在东晋成帝咸康三年(

337

),更值得重视。

武昌一度是孙吴之都城。黄武三年(

224

)维祇难与竺将炎译出《法句经》

[26]

,这是该地佛教传播最早且最可靠的记载。此本后经支谦改订,而支谦也是到过武昌的,这一点似乎较少注意。

支谦是月支侨民,汉献帝末年避乱至吴。孙权召见支谦,“使辅导东宫”

[27]

。案,魏黄初二年(

220

)四月,孙权“自公安都鄂,改名武昌,以武昌、下雉、寻阳、阳新、柴桑、沙羡六县为武昌郡”,八月“城武昌”,并立其子孙登为王太子,“选置师傅,铨选秀士,以为宾友”,诸葛恪、张昭等人皆当其选,于时“东宫号为多士”。汉末孙吴建都之始在武昌,孙权称吴王后所立的太子是孙登。支谦既然汉末投奔孙吴,又任东宫官署,他在江南的第一站最有可能是在武昌。此后黄龙元年(

229

)九月,孙权迁都建业,“徵上大将军陆逊辅太子登,掌武昌留事。”

此时孙登还是留在武昌,直到嘉禾元年(

232

),孙权之子孙虑卒,孙权为之忧伤过度,孙登前往探望,因留不遣

[28]

。按照常理推测,任职东宫的支谦在孙权迁都以后也应该陪伴太子在武昌停留。也正因如此,支谦才有机会见到维祇难与竺将炎在武昌译出的《法句经》。

周子长所居之五丈浦,在武昌城东,而所造访的寒溪浦嵇氏,在武昌城西

[29]

。子长被群鬼追逐,引文节略的部分提到寒溪寺,是一处重要的佛教寺院。陶侃为王敦所排挤,任广州刺史,渔民从海上得到阿育王像,“即接归以送武昌寒溪寺”。后陶侃移镇,使人搬动佛像,终不能成。慧远造东林寺成,“祈心奉请,乃飘然自轻,往还无梗。”

[30]

寒溪寺能够长期安放这样一件圣物,反映出该地有比较强固的信仰基础。

从孙吴至东晋间,有关南方的文献记载极少,但武昌所在的今湖北省鄂州县一带陆续有带有佛像的铜镜出土,时代在孙吴至西晋之间

[31]

。《佛祖统纪》还记载魏黃初元年(

220

),孙权于武昌建昌乐寺。太和三年(

229

),潘夫人于此建慧宝寺

[32]

。因是南宋时期的史料,史源不明,自然不可尽信。但《历代名画记》载晋元帝时“镇军谢尚于武昌昌乐寺造东塔,戴若思造西塔,并请(王)廙画”

[33]

,则该寺东晋初年已经存在。《宣验记》记载齐国般阳县人孙祚有子奉法,病亡。咸康三年四月八日,时在武昌任官的孙祚“广置法场,请佛延僧,建斋行道”。这恰好是《荀氏灵鬼志》故事发生的同一年,可知到了东晋中期,武昌一地佛教已经相当流行。

2. 周子长转读佛经考证

作为佛教重要实践的转经,在该地又如何呢?《冥祥记》载东晋咸和八年(

333

),襄阳人史世光死于武昌,沙门支法山为其先后转《大品》、《小品》,婢女张信乃见世光还魂

[34]

。这个为死者转经的僧人支法山,《冥祥记》还有一则故事记载他是听了后赵石长和的入冥故事感而出家的,而石长和是“赵国高邑人”(今河北柏乡县)

[35]

,法山想必也是同乡。也就是说,转读之法,是由北方石赵占领区的僧人传来的。此处《小品》、《大品》自然是指汉末支娄迦谶译出的《道行般若经》和西晋末年译出的《放光般若经》。斋会上转《般若经》,在东晋时期的会稽地区也是如此

[36]

。

周子长所转两种佛经也值得分析。《四天王经》今存,《大正藏》经号

590

,题“宋凉州沙门智严共宝云译”。《出三藏记集》以降历代经目都著录此本元嘉四年译出,远远晚于《荀氏灵鬼志》故事发生的东晋咸康年间。但《出三藏记集》还著录了三个失译版本的《四天王经》,一本小注云“后有咒,似后人所附”;一本注“四卷,疑一部四本”;一本题“《大四天王经》”,后两本僧祐并未亲见。《历代三宝纪》把前者放在了《后汉录》失译,后者云“《四天王经》四卷(疑一卷四本)”,放在了《魏吴录》失译,费长房这样处理据称是根据“古、旧二录”,不太可信,不过至少说明经文风格比较简古。到《开元释教录》,则著录为阙本

[37]

。另外,《大智度论》引了此经,这是

5

世纪初鸠摩罗什在长安翻译的

[38]

。因此有理由推定,《四天王经》应当在

4

世纪已经成立,并且可能在江南地区已有汉译

[39]

。

《鹿子经》在《大正藏》中没有对应经目,但是题为竺法护译《鹿母经》,经号

182

,却有两个不同的版本。一是大正藏的底本高丽藏(经查,赵城金藏本同)的略本系统,一是宋元明藏经的广本系统。从目录上考察,《出三藏记集》著录《鹿子经》一卷,支谦译,同时著录《鹿母经》一卷,竺法护译,但僧祐并未见到此本。《法经录》和《仁寿录》也分别著录,只是在《鹿子经》的部分增出了“吴建兴年支谦译”的记载。《静泰录》记载二者纸数分别是三纸、四纸。到了《开元录·入藏录》则将二者勘同,云“《鹿母经》一卷(别有《鹿子经》一卷,与此全同)三纸”

[40]

。斋藤隆信指出,《经律异相》卷四七引用《鹿子经》,日本七寺古写本也有《鹿子经》,对勘可知与《鹿母经》略本十分接近。因此今本《鹿母经》的略本其实就是支谦译本,而广本则是竺法护再治本

[41]

。

3. 六朝古梵呗复原

在故事里,群鬼问自称佛弟子的周子长“能经呗不”,应该是考验他是否能唱诵梵呗,也就是经文中的偈颂部分。关于六朝的梵呗,《高僧传·经师门》有一段叙述:

原夫梵呗之起,亦兆自陈思,始著《太子颂》及《睒颂》等,因为之制声。吐纳抑扬,并法神授,今之“皇皇顾惟”,盖其风烈也。其后居士支谦,亦传梵呗三契,皆湮没而不存。世有《共议》一章,恐或谦之余则也。唯康僧会所造《泥洹梵呗》,于今尚传,即敬谒一契,文出双卷《泥洹》,故曰《泥洹呗》也。爰至晋世,有高座法师,初传觅历,今之行地印文,即其法也。籥公所造六言,即大慈哀愍一契,于今时有作者。近有西凉州呗,源出关右,而流于晋阳,今之“面如满月”是也。

[42]

根据这段描述及诸僧传记,不难复原出当时流行的梵呗。根据先行研究,可以复原出诸家梵呗的歌词。这方面岩波书店版日文译注已经做了很好的工作

[43]

,此处不再赘述,只补充两点。一是所谓支昙籥所造“大慈哀愍一契”,孙尚勇指出,据《法苑珠林·呗赞篇》词为“大慈哀愍群生,为癊盖盲冥者,开无目使视睇,化未闻以道明。处世界如虚空,犹莲华不着水,心清净超于彼,稽首礼无上尊”,歌词的出处是竺法护译,聂道真删定的《佛说超日明三昧经》

[44]

。二是所谓“面如满月”,当然在支谦译《太子瑞应本起经》中有“面如满月色从容,名闻十方德如山,求佛像貌难得比,当稽首斯度世仙”的偈子

[45]

,但这与文中源出关右西凉州的描述不同。“西凉州”在《高僧传》的用法里,一般是指北凉辖下的河西走廊,不过这里慧皎既然说是“近有”,而又“流于晋阳”,则应指

6

世纪初的西域。根据梅祖麟的介绍,平田昌司在德国探险队获得的中亚写本梵文赞佛诗中,发现有佛陀“面如初出的满月”之句,这应该是西凉州呗的起源

[46]

。只是对应的汉译本偈颂暂时无法复原。

故事中周子长所咏的梵呗,《四天王经》当为古本,不能复原。《鹿子经》据上文讨论,则相当于今存《鹿母经》略本,大正藏经号

182a

。其中有几首偈颂,可能便是子长所学。这部经是支谦译作,《法经录》说是建兴年间,不知有何根据。《出三藏记集》与《高僧传》皆云支谦之译业从黄武初持续至建兴年间(

222-253

)

[47]

,这样的话,《鹿子经》则是支谦最后期的译作。支谦晚年隐居穹隆山,不交世务。此前想必是在建康译经。根据慧皎的记载可以看出,六朝制成的梵呗往往取材于支谦、康僧会的译作。以《鹿子经》制成梵呗,既印证了这一点,也反映出支谦译作在传播早期对长江中游武昌地区的辐射力。

三、《慧云墓志》与竟陵新声之流衍

近几十年以来,墓志大量出土,成为中古史学界不可忽视的新史料群。梶山智史编《北朝隋代墓志总合目录》可能是目前这类史料最方便的索引,笔者粗略统计,佛教僧尼、居士的墓志、塔铭等共有24件,其中最受学界关注的,多为北魏高级僧官的墓志,如慧光、僧贤、僧令、慈庆、僧芝等

[48]

,余者则少人问津。笔者意外发现一方墓志,涉及六朝转经、梵呗传统之延续和北传,今略为疏证。

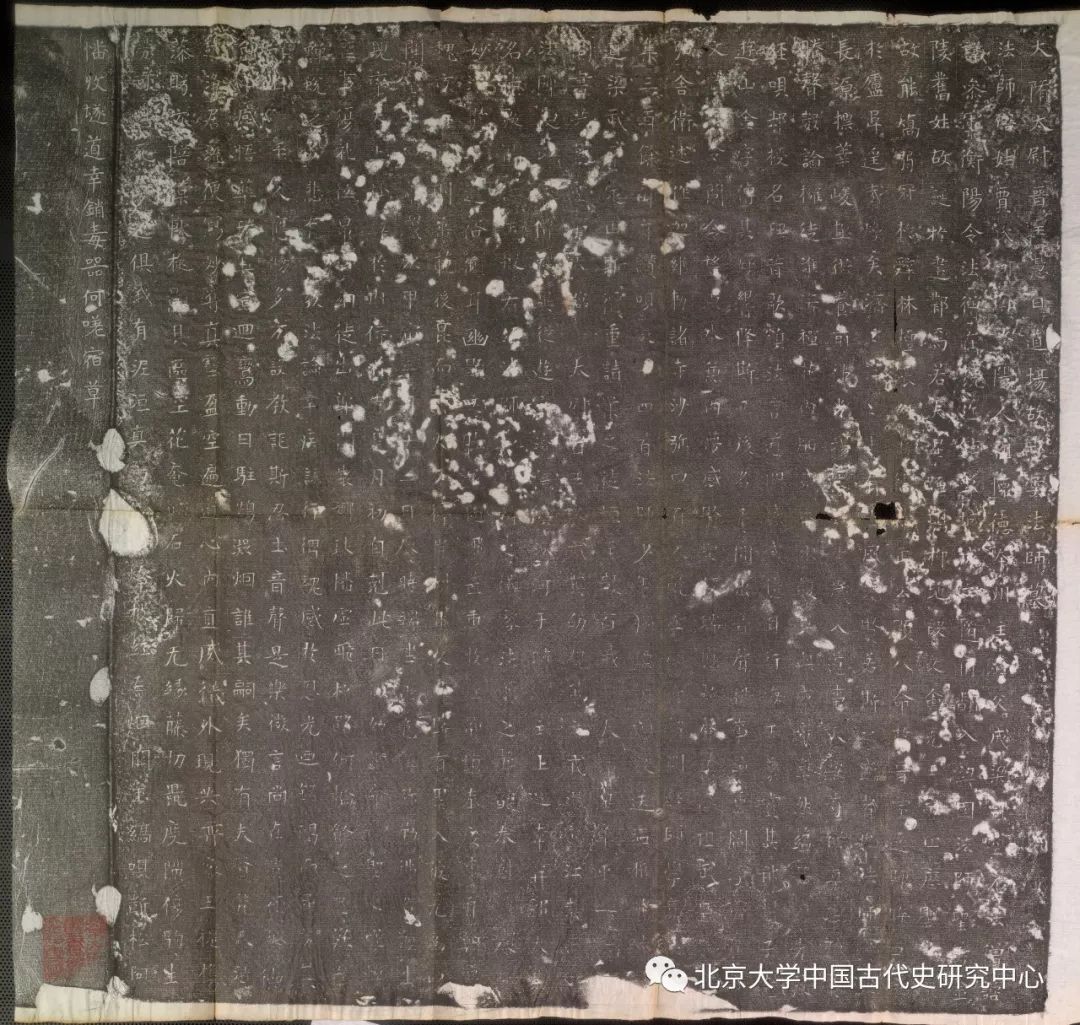

北大图书馆藏《惠云墓志》拓片

《惠云墓志》的出土约在清朝道光年间,原石已佚,今存善拓一藏于北京大学图书馆,另一件藏于扬州博物馆。《隋代墓志铭汇考》汇集了前此数十家著录,并重新录文

[49]

。以往的研究者对志主身世多有考证,可惜均未深入分析惠云之成学历程。加之志文漫漶严重,因而未能对志文中的几处关键叙述做出正确的释读。笔者特意查看了北京大学图书馆藏清代拓片,重定录文如下:

01

大隋太尉晉王慧日道場故惠雲法師墓

02

法師俗姓賈氏,河

南洛陽人。祖懷德,本州主簿。父成,梁司空元法僧咨

03

議參軍、衡陽令。法僧載魏,作鎮彭城,成亦隨府翻入梁國。法師聖善,金

04

陵舊姓,故誕於建鄴焉。若夫星躔鶉柳,地殷交會,先王敬正,歷聖□

塵

,

05

故能矯弱冠於辤林,擅長經於儒肆。武公顯八命於晉室,遠師晦四依

06

於廬阜。遙哉煥矣,濟濟洋洋,未有士風先賢,若斯之盛者也。法師□慶

07

長源,標華峻極,供養前佛,光揚法教

[50]

。十歲入道,事天安寺僧

尊

法師,□

[51]

08

騰聲數論,擁徒淮海,禪花內炳,戒香外馥。冀此成章,卓然蘊器。乃先教

09

經唄,却授名理。昔歌頌法言,道闕

[52]

盛式。億耳行海,玉豪賞其能□;子建

[53]

10

遊山,金字傳其妙響。降斯已矣,名

賢

間出,音聲佛事,

誼

重閻浮。齊竟

陵

11

文宣

王

令問令望,兼外兼內,夢感賢聖授《瑞應》新

[54]

聲。□高

[55]

祖武皇

帝

□

12

弘舍衞,述作迦維,敕諸寺沙弥四百人,就至心寺

智淵

經師,學竟□□

13

集三百餘聲,并贊唄六十四首

[56]

。法師少年,獨標□□,

啟

送溫雅,飛

[57]

時□

14

遒。梁武□定,由斯價重,請業之徒,恒至數百。我

大隋皇帝平一□□,

15

同文共軌,聖運

[58]

天臨。 太尉晉王,文武英劭,親董元戎,□定江表,□□

16

法師,便以家僧禮異,從遊京洛,陪鎮汾河。于時主上巡幸并部,大集

[59]

17

名德,敷闡

[60]

《仁王般若經》,法師□□□

[61]

之儀容,法□之聲韻,奉對 □□,

18

妙演梵□,道俗傾耳,幽顯□聽。還隨飛蓋,重牧江都,復奉安車,并

[62]

朝象

19

魏。方流勝則,垂范後昆,而

石

火不停,岸樹非久,□斯有累,入彼无為,以

20

開皇十四年歲次甲寅,三月十二日辰時,端坐正色,

稱

彌勒佛名,願生

21

兜率天上,捨壽於內侍省。先是月初自剋,此日似如知命。 聖心哀悼,

22

喪事優礼。低昂寶網,徒出郭門,嫋娜珠幡,虛飛松路。何輪餘之足嘆,豈

23

蟬蛻之多悲。有 教法論,幸疾誄行,俾魂感於恩光,迺銘碣而圖芳。其

24

辭曰:至人感物,多方設教,詎斯忍士,音聲是樂。微言尚在,遺頌修德,

25

魚山感悟,藥瑞冥宣。迴鸞動日,駐鵠凝烟,誰其嗣矣,獨有夫賢。梵天清

26

越,淨居流便。寫妙奪真,壑盈空遍。道心內直,威儀外現。共奕

袞

王,提攜

27

藻盻。方陪葆軑,旋影具區。空花湮滅,石火歸无。緣藤切鼠,度隙傷駒。生

28

勞可息,死□還俱。我有泥洹,真為□□,燎披紅舌,煙開玉縞。唄斷松阿,

29

幡收隧道,幸銷毒器,

何嗟宿草。

[63]

志文的内容大致分为四段。开头至第

6

行“若斯之盛也”为第一段,叙述惠云的家世。第

6

行起“法师□庆长源”至第

14

行“请业之徒,恒至数百”为第二段,叙述惠云的成学经历,兼及南朝转经的源流。第

14

行“我大隋皇帝平一□□”至第

19

行“并朝象魏”为第三段,叙述惠云与隋文帝及晋王杨广之间的关系。第

19

行“方流胜则”至第

24

行志文结尾为第四段,叙述惠云圆寂及死后哀荣。

1.

惠云家世略考

据志文,惠云之父贾成是随元法僧由北魏叛入萧梁的降将,此事见于《魏书·元法僧传》:“孝昌元年(

525

),法僧杀行台高谅,反于彭城,自称尊号,号年天启。大军致讨,法僧携诸子,拥掠城内及文武,南奔萧衍。”

[64]

下文“法师圣善,金陵旧姓,故诞于建邺焉”一句,是交代其母系的出身。“圣善”用《诗·邶风·凯风》:“母氏圣善,我无令人”之典,代指母氏。惠云之父入梁后为衡阳令,在京外为官,他诞生于京城建邺,乃因其母氏是金陵之旧姓。南朝士族门第极严,侯景向梁武帝求婚王谢,帝云“王谢门高非偶,可于朱张以下求之”

[65]

,惠云之父以北来降将,得以婚配金陵旧姓,即非假托,也是比较特异的状况。

志文列叙贾氏历代先贤,“矫弱冠于辞林,擅长经于儒肆”,《史记》云贾谊“年十八,以能诵诗属书闻于郡中,……颇通诸子百家之书。文帝召以为博士,是时贾生年二十余,最为少。”

[66]

“武公显八命于晋室”,《晋书·贾充传》:“及下礼官议充谥,博士秦秀议谥曰荒,帝不纳。博士段畅希旨,建议谥曰武,帝乃从之。”

[67]

比较特别的是,志文与贾充事迹相对仗的是“远师晦四依于庐阜”,因为庐山慧远俗姓贾氏。追述先祖连同姓高僧也囊括在内,此前未见,唐代却有用例

[68]

。

2.

梁武帝弘扬竟陵新声事发微

志文最重要的信息在于第二段关于南朝转经传统的叙述。

惠云幼年出家的师傅是天安寺僧尊。但天安寺在南朝佛教史上地位极其重要,它的前身即是刘宋孝武帝所建之中兴寺

[69]

,位于建康城西南之新亭。“僧

尊

”之“尊”字漫漶不清,《高僧传·经师门》记载中兴寺有僧恭擅转经,与僧辨齐名,后退道还俗。但笔者仔细查看图版及先行录文,实在感到相差太远,暂定为僧尊。“腾声数论,拥徒淮海,禅花内炳,戒香外馥”四句,从上下文判断,是对僧尊的描述,而非惠云本人。“淮海”一词,在隋代的语境里,其实是泛指扬州乃至江南

[70]

。

下文追溯南朝转经的源流,从措辞到内容,都与《高僧传·经师门》的总论以及僧祐《法苑杂缘原始集·经呗导师集》极其接近。“亿耳行海,玉豪赏其能□;子建游山,金字传其妙响。”后者是曹植游鱼山感梦事,世所习知,不需详论。前者出于《十诵律》亿耳比丘善诵梵呗的故事

[71]

。“玉豪”是以佛陀相好之一代指佛陀。慧琳《一切经音义》云:“玉毫者,如来眉间白毫毛也,晧白光润,犹如白玉。佛从毫相放大光明,照十方界,故云玉毫瑞色也。”

[72]

这两个典故分别见于《经呗导师集》“亿耳比丘善呗易了解记第三”和“陈思王感鱼山梵声制呗记第八”,可见志文之作者对南朝用典极为熟稔。

下面一段叙述齐梁间的转经、梵呗之传承。原石漫漶比较严重,只有“齐”、“文宣”等字清晰可辨。以往的研究者将之比定为齐高帝萧道成,或北齐文宣帝高洋,皆谬以千里。其实,只要稍微熟悉佛教史料,从“梦感贤圣授《瑞应》新声”一句便可判断,此处所指无疑是南齐竟陵文宣王萧子良。

本篇墓志提供的最关键的信息是,“□高祖武皇

帝

……敕诸寺沙弥四百人,就至心寺

智渊

经师,学竟□□集三百余声,并赞呗六十四首”。“竟□□集”中阙两字,疑当是“竟陵法集”。《出三藏记集》卷一二有“齐太宰竟陵文宣王法集录序”。梁武帝派遣了四百人规模的沙弥童子,专门学习萧子良所创梵呗新声。“梁武□定,由斯价重”,可知时方年少的惠云即是梁武帝钦点的“少儿班”成员之一,这一经历奠定了他日后声名的基石。

慧皎在《高僧传·经师门》总论介绍当时流行的梵呗之后,有一段评语:“凡此诸曲并制出名师,后人继作,多所讹漏。或时沙弥小儿,互相传授,畴昔成规,殆无遗一。惜哉!”

[73]

这应当是慧皎所处的梁朝中后期的写照,直到我们从墓志中获知梁武帝曾“敕诸寺沙弥四百人”学习竟陵王遗法,此句才有着落。

3.

南朝转经、梵呗之北传

志文第三段叙述惠云受到隋文帝和晋王杨广的接遇,直接跳过了陈朝。其实南陈是转经、梵呗、唱导等实践进一步发展的重要时期。原因是“陈文御世,多营斋福。民百风从,其例遂广”

[74]

,朝野间频繁举行的斋会活动给佛经讲唱创造了巨大的市场。纵观《续高僧传·杂科声德门》所收录诸僧,即使在隋代致誉,只要出身江南,其生涯的养成期都在南陈。

志文提到隋文帝巡幸并州,开阐《仁王般若经》之事。考《隋书·高祖纪》,事在开皇十年二月至四月间。此前平陈之役,杨广任行军元帅。平陈后拜并州总管。开皇十年当年十二月,由于不满推行苏威《五教》,江南高智慧等人举兵造反,杨广复任扬州总管

[75]

。在此过程中,惠云一直侍奉杨广。

隋文帝在并州晋阳召集众僧宣讲《仁王经》,北齐已有先例。但他取重南方僧人惠云之声韵,还是延续了南陈的传统。史言“南国令主,雅重《仁王》”

[76]

,从陈武帝起,参与其事者有慧乘、智琰、智顗等人

[77]

。智顗和慧乘都受到隋文帝和炀帝的礼遇。特别是慧乘,先入杨广的江都慧日道场,“仍号家僧,后从王入朝,频蒙内见”。其侄道璋“偏能呗赞,清啭婉约,有势于时”,盖亦家学渊源。慧乘“身历三朝,政移六帝”,卒时已是贞观年间。如果拿他前半生的轨迹与志主惠云比较,简直如出一辙。

4.

《续高僧传》史源再检讨

赵万里指出,志主惠云与《续高僧传·法称传》所附“智云”事迹略同,当为同一人。笔者同意这一判断,不过由此看来,道宣的记载就存在一些问题。《续高僧传·智云传》说:

时有智云,亦善经呗,对前白者,世号乌云。令望所高,声飞南北。每执经对御,响振如雷,时惨哀啭,停驻飞走。其德甚众,秘不泄之,故无事绪可列。又善席上,谈吐惊奇,子史丘索,都皆谙晓。对时引挽,如宿构焉。隋炀在蕃,弥崇敬爱,召入慧日,把臂朋从,欣其词令故也。年登五十,卒于京师。王悲惜焉,数日不出,广为追福。又教沙门法论为之墓志,见于别集。

[78]

墓志记载惠云卒于隋开皇十四年(

594

),不言享寿年数。由于元法僧入梁是在孝昌三年(

525

),惠云既然生于建邺,则当晚于是年。志文又说“十岁入道”,后被梁武帝敕,赴至心寺学习梵呗。梁武帝在位的下限是太清三年(

549

),此年至少十岁,则出生不晚于中大通五年(

539

)。这样推断,惠云的生年在

525-539

年之间,至开皇十四年,年岁在

56-70

岁(依古人算法)。而道宣云,“年登五十,卒于京师”,显然是不准确的。

《续高僧传》记载人物生卒年代错谬者有之

[79]

,与墓志年代不能相合者亦有之

[80]

。然而《惠云墓志》的作者法论,《续高僧传》本传说“有别集八卷行世”

[81]

。道宣既然知道法论有别集行世,又云《惠云墓志》见于别集,而传文乃与墓志有如此出入,实在令人费解。比较合理的解释,只可能是道宣并未参考法论所撰的墓志,而别有所据。

四、结语

以上分析了传世史书《高僧传·经师门》之史源、体裁;以及尚未被宗教史学者充分开掘的古小说和石刻墓志等的史料价值。笔者并非音乐史、诗律学的专家,关于六朝的转经与梵呗,还有许多尚未解决的难题。本文希望贡献的是关于史料学的一点认识。

大体而言,关于六朝佛教的主要记载,虽然经历了相对漫长的积累和酝酿,但流传至今的重要史书,都成书于齐梁时期。我们很大程度上是通过齐梁的“棱镜”在观察整个六朝佛教史。虽然不能由此导向绝对的历史虚无主义,但总会对齐梁佛教史家的剪裁或者他们的固有局限感到不安,从而希望利用新资料,突破这一局限。挖掘新史料的价值,与剖解传统史书的构成,往往是一体之两面,一鸟之双翼。这是史学的通理,自然也值得治宗教史学者铭记。

编者按:本文原发表于《佛学研究》

2017

年第

2

期,第

85-102

页。如需引用,请参考原文。

[1]

参见罗志田《史料的尽量扩充与不看二十四史——民国新史学的一个诡论现象》,初载《历史研究》

2000

年第

4

期。收入氏著《近代中国史学十论》,复旦大学出版社,

2000

年,第

83-125

页。

[2]

黄永年《唐史史料学》,上海书店出版社,