*

到

1880

年以六十一岁的年龄辞世的时候,雅克·奥芬巴赫已经创作了一百多部音乐剧作,从两个角色的短剧,到完整的歌剧。然而今天,在美国,无论如何,他的名声都是主要建立在一部作品,即他最后的那部《霍夫曼故事》的基础之上的。《霍夫曼故事》是歌剧的经典剧目之一,它已经被录制了许多次,以此同时,奥芬巴赫生前的成名作——像《美丽的海伦》

(

La belle Helene

)

、《地狱里的奥菲欧》

(

Orphee aux Enfers

)

和《热罗尔斯坦公爵夫人》

(

La Grande-Duchesse de Gerolstein

)

那样的轻喜歌剧——则只为发烧友所知。即便这些作品可以说,代表了奥芬巴赫众多作品中的处在巅峰那些;但他的许多音乐,依然是今天的世人闻所未闻的。

奥芬巴赫的成就,向《霍夫曼故事》和其他(这两端)的分叉,使我们难以领会他——不仅是作为一位作曲家的他,也是作为流行文化史上一个重要人物的他——真正的意义。因为《霍夫曼故事》,在音乐和主题上,都不能代表他的作品。《霍夫曼故事》是一部智识的、诗学的、和忧郁的创造,讲的是一个诗人爱情幻灭的故事。但如果你问十九世纪六十年代的巴黎戏迷,所谓的“

奥芬巴赫的

(

offenbachiades

)

”戏的特色是什么的话,他肯定会说出一些与我们基于《霍夫曼故事》的认识大不相同的品质。奥芬巴赫的作品是喜剧的、机敏的、令人激动的;它们讥讽一切可敬之物,从古典的神话到军事的荣耀再到婚姻的神圣;它们主打的是在跳康康舞时裸露肩膀和大腿的女演员。我们可以在奥芬巴赫在今天最著名的两首曲子里把握这一反差:《霍夫曼故事》里摇曳的、波光粼粼的船歌,和流行到疯狂的《地狱快步舞》

(

gallop infernal

,经常也被称为奥芬巴赫的康康舞

)

。

奥芬巴赫的舞台作品在道德上的漫不经心,对这些作品的吸引力来说,从一开始就是至关重要的。奥芬巴赫最早的一部热门作品是一个叫做《两个盲人》的短剧,说的是两个假装眼瞎的乞丐争夺更好的乞讨地点的故事。奥芬巴赫的一些合作者告诫他不要上演这部作品,因为嘲笑穷人是一件没品的事情;但在这部剧引得观众欢呼大笑的时候,奥芬巴赫又觉得这完全

OjbK

啊。他的《地狱中的奥菲欧》甚至更过分——这部轰动世界的作品恶搞了古典神话,把俄耳甫斯(奥菲欧)和欧律狄斯从不死的爱的象征,变成了一对争吵不断的、相互不忠的夫妻。乐于在音乐上搞滑稽模仿的奥芬巴赫,还厚颜无耻地引用了格鲁克版的《奥菲欧与欧律狄斯》中的“失去了欧律狄斯我还怎么活

(

Che faro senzaEuridice

)?

”,朝它的崇高吐舌头。

当一位愤怒的音乐批评家,朱尔·亚南

(Jules Janin)

在报上怒斥它是“对神圣而荣耀的古代的亵渎”的时候,这部戏的流行也得到了保障。那情况就好像是亚南在参加

公众舆论

这个角色的试演一样,而

公众舆论

在《地狱中的奥菲欧》中扮演的,恰恰是说教的合唱队这一角色。(强迫俄耳甫斯尝试从冥域救出欧律狄斯的正是

公众舆论

,哪怕俄耳甫斯本人是乐于摆脱欧律狄斯的。)这种爱发号施令的高度疯狂,正是奥芬巴赫音乐的底色,也是经常与他合作的吕多维·阿雷维

(Ludovic Halevy)

创作的风趣剧本的底色。知道丑闻的宣传价值的奥芬巴赫,愉快地在《费加罗报》回应说:“太棒了亚南!多谢了亚南,好心的老亚南,杰出的亚南,最好的朋友,亚南,最伟大的批评家!”

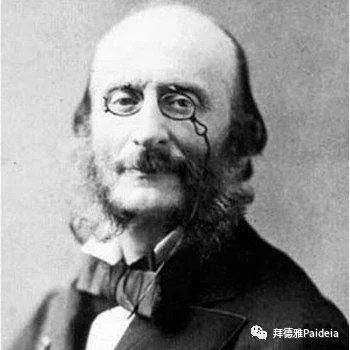

《雅克·奥芬巴赫》,安德烈·吉尔所绘之版画,原为

1866

年《月》的封面,巴黎加尼叶歌剧院图书馆,

© Bridgeman Images

到那时,奥芬巴赫已经是巴黎最著名的人物之一了,他的脸——长鼻子、秃头、友善的微笑——因为讽刺漫画家的功劳而为人们所熟悉。这对一个出生在贫困而默默无闻的德国犹太人家庭的人来说,是一种不太可能的命运;同时,作为一个迹象,这件事情也表明,在十九世纪的时候,名望溶解社会边界的能力是多么地强大。这位作曲家的父亲,以撒·艾贝尔斯特

(Isaac Eberst)

,当过会堂的领唱、巡回歌手和小提琴家,最终,他来到科隆,并在那里以自己的故乡——美茵河畔的奥芬巴赫——为名安顿下来。他的儿子雅各布出生于

1819

年,在拿破仑战争之后,这一系列的战争解放了德国的犹太人。如今,通往更广大世界的门打开了,而在雅各布证明在自己是个大提琴天才之后,他的父亲也马上抓住机会,带他去巴黎参与

1833

年的招生音乐学院的考试。奥芬巴赫家族里传说的说法是,学院的主任,路易吉·凯鲁比尼

(Luigi Cherubini)

一开始是不要小雅各布的,因为他不是法国人,但在听这个男孩演奏半页乐谱的音乐后,他就不再反对录取他了。

然而,事实证明,不是学院拒绝了年轻的奥芬巴赫——现在,他的名字不是雅各布而是雅克了——而是奥芬巴赫拒绝了学院。一年后,奥芬巴赫退学了,与上学相比,他更喜欢到这座城市顶尖的剧院之一,巴黎喜歌剧院里,去当管弦乐团的乐手。要理解为什么,你只要看看埃克托·柏辽兹的回忆录就知道了。几年前,柏辽兹也是音乐学院的学生。他是这样描绘他与凯鲁比尼的第一次遭遇的,凯鲁比尼因为柏辽兹在没有获得授权的情况下使用图书馆而把他赶了出去。这件事情预示了未来即将发生的事情。音乐学院是一个守旧的、等级严明的机构,它更关心音乐的政治而不是音乐的进步,它把年轻的柏辽兹逼得狂野而不耐烦。

也许,奥芬巴赫也有相同的反应,抑或,也许,奥芬巴赫很早就意识到,剧院,而非学院,才是他的天然元素。他的梦想是见证自己的作品登上著名的喜歌剧院。但尽管他作为大提琴演奏家的事业已经起飞了,且他也有机会到欧洲巡演,为大量的观众演出,但是,现在的他,依然没法打动剧院的管理者。直到

1855

年,作曲家奥芬巴赫才取得他的巨大突破。

1855

年也是世界博览会举办的那年,拿破仑三世意图以这次博览会,来压倒四年前那次把那么多游客吸引到伦敦的大博览会。知道巴黎将被游客淹没的奥芬巴赫,动用他与政府的联系,获准在香舍丽榭组下一家闲置的小剧院。当时,法律严格管控巴黎每家剧院所能上演的作品的种类,而巴黎滑稽剧院(“快活的巴黎人”,这是奥芬巴赫的小剧院的名字)获得的许可,明确规定,它只能上演不超过四个角色的戏剧。

然而就是在这个限制内,奥芬巴赫发展了他的喜剧天才。“在一部时长仅四十五分钟的……管辖乐团认识不超过三十人的歌剧中,你得有和真金白银一样过硬的想法和曲调”,他评论说。与歌剧院上演的浮夸的、过于饱满的盛会相反,快活的巴黎人只给人们他们实际上想要的东西——娱乐。《两个盲人》在小剧院开张的那天晚上首映,紧接其后的是《巴

-

塔

-

克兰》

(

Ba-ta-clan

)

,一出以中国为背景的闹剧。(这个剧名,本意是要听起来像中文,它后来流行到成为一家巴黎剧院的名字;这家剧院,即巴塔克兰剧院,在

2015

年,当恐怖分子在那里的摇滚音乐会上杀死八十九人的时候变得举世闻名。)于是,快活的巴黎人成为巴黎城最受欢迎的剧院之一,而奥芬巴赫也被一个不逊于罗西尼的权威人物称作“香榭丽舍的莫扎特”。

到

1858

年的时候,奥芬巴赫获准上演演员数目更多的戏,于是他抓住机会创作了《地狱中的奥菲欧》,他的第一部完整的轻歌剧。接下来的十年是他事业的巅峰。他很快推出一部又一部伟大的轻歌剧:《美丽的海伦》,又一次对希腊佬的恶搞,这一次搞的是特洛伊的海伦;《蓝胡子》,重新讲述了蓝胡子的传说;《热罗尔斯坦公爵夫人》,它以虚构的德国宫廷为背景,几乎来参加

1867

年巴黎博览会的每一个皇室访客都看过这部戏。的确,奥芬巴赫的戏最引人注目的特点之一在于,它那些对众神、列王和将领们的戏谑而言,很合有权力的人的心意。

在他关于奥芬巴赫的那本影响力很大的书,《奥菲欧在巴黎》

(

Orpheus in Paris,

1937)

中,德国文化批评家齐格弗里德·卡拉考尔

(SiegfriedKracauer)

认为,在第二帝国统治下的法国,戏剧变成了一种文化权力,因为权力本身即是各种各样的戏剧而已。拿破仑三世就是一位戏剧

-

皇帝,他用一系列国外的显示性的冒险,和国内的

宏大计划

(grandsprojets)

来维持他对权力的掌控。这样,他欣赏奥芬巴赫,并不断地给他各种恩惠——包括使他成为法国公民,给他荣誉军团勋章——也就不奇怪了。的确,剧院与政府之间的重叠有时甚至更加明显:奥芬巴赫最爱的剧作家,阿拉维,也担任着很高的公职。阿拉维的上司,拿破仑三世的同母异父的兄弟,担任外交部长的莫尔尼公爵,闲暇时也写戏剧。如果说政治和名人的交汇也是我们自己时代的特征——啊!一个真人秀演员也可以当选美国总统的时代!——的话,那么,在某种程度上说,我们啊,也在步第二帝国的后尘。

同样,对奥芬巴赫的批评家来说,他的音乐,也象征了当时的公众文化中,他们所厌恶的一切——奢华、颓废、轻薄。在克拉考尔看来,奥芬巴赫是一个模棱两可的人物,他的音乐加剧了它所体现的,社会的衰落。但辩证地看,奥芬巴赫又是进步的,因为他如实地暴露了第二帝国的反动的腐败:“就从内部破坏帝国而言,他的贡献比任何人都要大”,克拉考尔如此写道。(就其对作为十九世纪首都的巴黎的娴熟的马克思主义的分析而言,《奥菲欧在巴黎》就是瓦尔特·本雅明心目中的《拱廊计划》。)

当然了,奥芬巴赫的敌人们也没有忘记,这个推动腐败的家伙,是个犹太佬。(按出身来看,他怎么说都逃不过这个;尽管他在二十五岁时为取悦妻子的家族而改宗天主教,并一直表现得不那么宗教。)正如劳伦斯·塞内利克在他关于世人对奥芬巴赫的接受的全面研究,《雅克·奥芬巴赫与现代文化的形成》中展示的那样,这位作曲家的犹太性,经常被用来对他的不虔诚做敌意的解释。当《美丽的海伦》于

1875

年在伯林上演的时候,当地的一份报纸把它描述为一个“犹太佬关于现代社会之精神的猜测,它讥讽家庭生活中一切被认为是崇高和神圣的东西。”秉持着同样的精神,德雷福斯事件期间著名的法国反犹主义者之一,埃杜瓦尔·德吕蒙

(Edouard Drumont)

也怒斥奥芬巴赫的音乐的“下流的影射,淫荡的韵律”。

在这些攻击中,奥芬巴赫的犹太性,变成了腐蚀性的现代性和大众文化的庸俗化的速记符号。在二十世纪,锡盘巷和摇滚乐也遭到了类似的攻击;也就像在那些音乐类别那里那样,使奥芬巴赫的音乐如此流行的,确切来说,正是其民主的、不虔敬的、解放的能量。因为英语世界的听众往往会把轻歌剧和吉尔伯特和沙利文联系在一起,所以,我们可能是很难理解轻歌剧这种音乐类型在一开始的时候是多么地具有侵越性。因为吉尔伯特和沙利文知道英国人的品位和维多利亚时代谈性色变的态度,并因此而蓄意地删除了凸显奥芬巴赫原创性的那些品质——公然的性,躁动的韵律。对第一次听奥芬巴赫的人来说,他捕捉了身处现代、身为现代人的那种刺激:“《美丽的海伦》即是当下,是我们的社会,它就是我们,是我们的信念和我们的品位和我们的快活和我们的分析精神,这种精神不知道父母不知道朋友也不知道传统”,

1864

年一位巴黎记者如是写道。

一年前,波德莱尔也在他的论文《现代生活的画家》中宣告,美是由“理念的”与“永恒的”,以及转瞬即逝的“现代的”——他称之为“神圣的蛋糕上的娱人的、诱人的、引起食欲的糖霜”——复合而成的。奥芬巴赫是这种糖霜在音乐上的等价物——也许没什么营养,但不可否认地美味。的确,他的作品的许多品质——其丰富和新颖,抓人的旋律和令人激动、让人情不自禁地随之而歌唱和起舞的韵律——使之接近于今天录音棚里生产的流行热曲。如果他生活在今天的话,他很可能不会是古典音乐家,而将是一位音乐制作人。

因为奥芬巴赫与第二帝国的联系是如此地紧密,所以,

1870

年拿破仑三世的倒台,也标志着其事业的一大转折。在长期的轰动之后,他看起来失去了他的技巧,几次票房的失利,也使他濒临破产。

1876

年,他被迫离开奥尔菲村的家,为丰厚的报酬,而到美国巡演。在回到法国的时候,他投入一个新的,迥异于他之前做过的一切事情的计划:他要依据德国浪漫主义作家

E.T.A.

霍夫曼(自十九世纪二十年代起,霍夫曼就一直是法国人最喜欢的作家)的故事,创作一部歌剧。

1851

年,一部包含霍夫曼一些故事的情节,并以作家霍夫曼本人为主角的戏剧在巴黎取得了成功。它的作者,朱尔·巴比耶

(Jules Barbier)

和米歇尔·加雷

(Michel Carre)

后来又为古诺的《浮士德》等作品写了剧本。到奥芬巴赫决意创作这样一部歌剧的时候,加雷已经去世了,但奥芬巴赫还是与巴比耶合力,把《霍夫曼故事》变成了一部歌剧。

通常,奥芬巴赫的创作可谓神速:单在

1873

年一年,他就完成、上演了五部新作。他在马车上装了一张桌子,这样,他在路上也能持续地创作。但在《霍夫曼故事》上,他采取了一种不同的进路,他在这部作品上花了整整三年时间,而且,他在音乐和戏剧之复杂性上取得的成就,也超过了他先前的作品,甚至其中最好的那些。在他最后的日子里,有人听他说,他活着只是为了看《霍夫曼故事》上演。但这个愿望还是没有得到满足。到去世的时候,奥芬巴赫差不多完成了钢琴总谱,但管弦乐器的编曲,就不得不由另一个作曲家,厄内斯特·吉罗

(Ernest Guiraud)

来接手了。同样重要的是,奥芬巴赫也没能指导歌剧的上演并根据观众的反应来修改它,就像他通常会做的那样。

结果是,几十年后,制作人和导演觉得可以根据他们在自己的戏剧本能或其剧团的需要或局限来自由地改编《霍夫曼故事》。在

1881

年那个最初的版本中,歌剧的三幕里就有一幕被删掉了。后来版本的乐谱还把乐曲重新分配给不同的角色,甚至还收入了一个人们在奥芬巴赫另一部作品中的一段旋律的基础上伪造的咏叹调,《钻石,闪闪发光》

(

“Scintille, diaman

t”)

。(但这件事情至少有一个好的先例:这部歌剧最著名的那个曲子,船歌,就是奥芬巴赫本人从自己先前一部歌剧里拿来的。)最近几十年来,音乐学家们也用奥芬巴赫的手稿来还原这部歌剧的原始形式,但对《霍夫曼故事》来说,一个单一的、本真的版本是不可能存在的。

这种多变的品质,看起来又古怪地适合一部如此抵抗公式与固定性的作品。在一个重视类型区分的时代——奥芬巴赫的分类包括

喜歌剧

(opera-comiques)

、

滑稽歌剧

(opera-bouffes)

、

轻歌剧

(operettes)

等等——这位作曲家给了《霍夫曼故事》一个独一无二的名号:它是一部

幻想歌剧

(

opera-fantastique

)

,一部奇幻的或者说超自然的歌剧。在《真实的“霍夫曼故事”》这本像电话簿一样厚的,收录了这部歌剧的完整剧本、

1851

年的戏剧脚本、和相关的学术论文的新书中,编者文森特·吉罗解释说,霍夫曼故事被翻译为法语的时候,书名就是《幻想故事》

(

contesfantastique

)

——超自然的故事。对第一代法国浪漫主义者来说,霍夫曼故事带来的那种一无二的氛围——这些故事把魔法的元素与深刻的心理学结合在一起,带来了梦魇成真的效果——如同启示。热拉尔·德·奈瓦尔就宣布,“在文学中,我们的目标即是幻想。”

使《霍夫曼故事》如此迷人、在戏剧上如此具有挑战性的,是奥芬巴赫通过他自己的法国式的心理现实主义,来过滤这种在德国式的浪漫主义,从而统一了他的身份

/

认同的两半的方式。这部歌剧的核心的三幕,分别描绘了霍夫曼对不同的女人的,注定要失败的爱情。第一幕中,霍夫曼爱的是奥林匹亚,可事实证明,她只是她疯狂的科学家“父亲”制造的一具活人偶、一个自动装置;第二幕,霍夫曼又爱上了安托妮娅,她是一个不能抵抗表演的呼唤——就算她歌唱就注定要死——的歌手;第三幕里,霍夫曼爱的是古丽叶塔,这是一个没心肝的威尼斯妓女,她的目标是偷走霍夫曼的影子。

这三个故事都由一个序幕(其中,我们可以看到酒馆里喝醉的霍夫曼和他的朋友们)、一个尾声(其中,我们得知,霍夫曼的每一个恋爱对象都是虚构的,意在再现他真正爱的那个女人,演员斯黛拉的不同的方面)。这样,这三段经历,实际上是年轻人在情感教育中经历的三个阶段。首先是基于第一印象、对女人的真正天性毫无认识的盲目的爱;其次,是为环境所阻挠的理想主义的、浪漫的激情;最后,则是使自己疏离真实自我的,荒淫之爱。这幅拼凑起来的肖像画心理上的敏锐度,给了这部歌剧在戏剧上缺乏的统一性。

在原本的霍夫曼故事中,这三个互无联系的角色指向的道德寓意,不同于巴比耶和霍夫曼把他们攒到一起后形成的意义。以《克雷斯佩尔顾问》中的安托妮娅为例。在霍夫曼的版本中,安托妮娅的歌,显然有色情的味道;它使她潮红,“沉醉于极乐”、“在愉悦中畅游”,但它也令她的父亲,克雷斯佩尔惊恐,于是他不允许她去见她的追求者,作曲家

B

。当

B

最终使安托妮娅开口歌唱的时候,她在“爱之死”

(

Liebestod

)

中消亡了。

另一方面,在歌剧中,性却在这整个方程式中消失了。相反,安托妮娅的歌,被视为——奥芬巴赫肯定理解和认同这个——一种戏剧上的抱负。当恶毒的米拉克尔博士试图哄诱安托妮娅歌唱的时候,他用的,也是名望的诱惑:

天堂赐予你的所有祝福,

难道要让它们都埋葬在家庭和家庭生活的阴影中吗?……

你难道不曾骄傲地梦想听闻,

拥挤人群中的呢喃低语

如穿过森林的,沙沙作响的风那般,

赞美你的名字,并用目光追随着你?

用抱负来取代欲望,起到了降低感情温度的效果。的确,《霍夫曼故事》是一部自觉、自省之作,而在某种程度上说,霍夫曼自己的故事则不然。因为在歌剧中,一切都是象征或寓言,故而,观众体会到的霍夫曼,与其说是经历故事的主人翁,不如说更多地,是设计故事的艺术家。这使得要保持舞台行动的统一、给它一种叙事的动力变得困难。在最近重演的,由巴特列·谢尔执导,于