本文系中国人民大学2019年秋季学期本科专业基础课“古典学概论”满分习作,感谢作者授权“古典学研究”公号推送。

2018

年,中国人民大学文学院正式将

刘小枫教授

主讲

的“

古典学概论

”

列入

专业基础课

序列

,作为每年入学新生的

必修课

。2019年,文学院的入学新生约70人,刘小枫教授在这门课上用了半个学期的时间带读

柏拉图

的《

普罗塔戈拉

》,余下的半个学期读刘小枫教授为这门课编的《

古典教育读本

》。整个学期配有

课后小班讨论

,由博士生和硕士生(共10位)带领,成效显著。期末考试采用由学生就所读文本

自由写作

的形式,有3位同学获得满分(100),5位同学获得95分的优异成绩。本公号选择其中若干篇推送,让大家分享刚离开高中的学子在大学“古典学概论”课后的学习心得。

时间:2019.12.14凌晨

地点:中国人民大学知行二楼1516宿舍

人物:

我

,

磊

我:

磊哥,《普罗塔戈拉》的论文,你是怎么想的?

磊:

啊……我的想法是,从“三人行,必有我师焉”这句话的歧义来讲起。

我:

有点意思……“三人行”?这不是

孔老夫子

的话吗?怎么把它用在

柏拉图

的《普罗塔戈拉》里?

磊:

这个倒也是突发奇想

……

你

看,孔子的

《论语》都只是一些语录,这些一句句零散的话语是被剥离的,它们实际上没有存在于一个具体的语境里。所以对这些话的理解就很容易成为歧义。

孔子与柏拉图

我:

啊

……那你的意思是,把这个被剥离出语境的“三人行,必有我师焉”放在《普罗塔戈拉》这个语境里?这可感觉有点惊世骇俗,哈哈。那你又该怎么解读这句话呢?

磊:

嗯

……

准确地讲,我想解读的并非是这句话,而是《普罗塔戈拉》。

我:

让我想想。那实际上,“三人行,必有我师焉”只是一个

契机

,一把

钥匙

,用来开启《普罗塔戈拉》的理解,是吗?

磊:

可以这样说。你看……“三人行”当然是说三个人同行,但如果是指三类人呢?这就让我想到《普罗塔戈拉》中的三种人:

苏格拉底

一个人算是一类人,

普罗塔戈拉

所代表的智术师算一类,在他们周围倾听的学生们又算一类人……然后我就在想,究竟什么样的人才能去做老师。因为《普罗塔戈拉》开篇中就说“小心你的灵魂”,我就在想,究竟是什么样的人才能值得托付于灵魂。在目前的读书报告里,我写下了一句话,

“

从师是一种态度,师从是一种选择

”

。

我:

“从师是一种态度,师从是一种选择”……啊,这句话我很喜欢。渴望去学习、去追求知识真理是一种“爱若斯”,但是选择去追随、去审视、去超越谁,这才是最需要谨慎的事……

但其实,我有一个地方不太赞同你,你说《普罗塔戈拉》中有三类人。在我看来,这三类人其实只是两类人。

磊:

哦?这话怎么讲?

我:

在我以为,苏格拉底和普罗塔戈拉所代表的智术师们,都是同一种人——就是哲人;而他们周围的那些学生们又代表着另一类人——渴望学习哲学的学生们。只不过,苏格拉底和普罗塔戈拉在某些理念上有着截然不同的观点,

他们是第一种人中两个不同的分支

。你记不记得在《普罗塔戈拉》里的开头部分,苏格拉底刚见到普罗塔戈拉的时候普罗塔戈拉就十分不屑地说,他不会像那些老派的哲学家们一样,去搞伪装?

磊:

没错,普罗塔戈拉说,那些人是害怕遭受嫉妒和迫害。

Plato conversing with his pupils(柏拉图与弟子交谈), mosaic from Pompeii, 1st century

BCE

; in the National Archaeological Museum, Naples

我:

对!这就是关键所在。普罗塔戈拉断言,这些智术师之所以将自身伪装成其他技艺的习业者,比如诗歌或音乐,是因为他们害怕在其造访的城邦中引起嫉妒和敌意。因此,普罗塔戈拉说他公开承认自己是个智术师。这也就意味着,普罗塔戈拉并不赞成伪装和秘密,他主张的是脱掉语言的外套,给与每个人以知识(智慧)的启蒙

;但苏格拉底不一样,你看他在对话中,不停地使用一种转述、一种虚拟中的对话、一

种对拉刻岱蒙的戏言、

一种似是而非的双簧,他一直在暗示普罗塔戈拉,哲学的语言是需要穿上外套的,换句话说,他主张的是一种

“隐秘的哲学”

。

磊:

这就是让人颇有疑惑的地方,苏格拉底好像在害怕什么,他在害怕

哲学的显露

。

我:

那我说说我的想法,这也是我《普罗塔戈拉》论文中需要讲清楚的部分

……

他们有这样分歧的原因很可能就在于一种矛盾:

哲学和政治的矛盾

。你看,哲学是这样一种东西:它是质疑而不是相信,它是对一种约定俗成的东西的怀疑而不是遵守,它是对信条合理性的怀疑,它要问的不是“我要做什么”,它问的是“我为什么要这样做”。但政治不一样,政治需要一种呐喊,一种坚定的信仰,一个不容置疑甚至不容解释的口号,就像《乌合之众》里说的,“权威的东西一经解释和质疑就会失去它的高高在上”。这样一来,哲学和政治就是两个背对着越走越远的人,他们不能同行。换句话说,

哲学是不适宜在广场上说的

。

磊:

你这样一说,我倒是想到,大多数思想家哲学家都是被政治迫害的对象,就像苏格拉底、

伏尔泰

、

尼采

、

马克思

……他们总是在和原有的政治进行一种辩驳。特别令人惊心动魄的一例恐怕就是法国大革命中的鲜血淋漓:

罗伯斯庇尔

从一个自由民主的斗士和领袖变成了一个以“人民公共道德”为招牌的暴君。启蒙的辩证法本来是为了让世界摆脱神话的蒙昧,最终却走向了新的神话,以自由民主为根基的政治体只能容下肯定自由民主的话语。

罗伯斯庇尔(maximilien de robespierre)

我:

这恐怕就是“哲学穿上外套”的原因。苏格拉底清楚这样的矛盾,所以他自己坚持隐秘的哲学,并且也在不断暗示普罗塔戈拉。但普罗塔戈拉好像并不理解这样的良苦用心,他自以为那些旧的哲学家们搞伪装只是为了避免嫉妒,实际上没有看到他们其实是为了避免政治上的矛盾。没有外套的哲学,一方面是对稳定城邦生活的伤害,另一方面对哲学家本身也是一种危险。

磊:

对。虽然普罗塔戈拉一再提出自己不愿意伪装,但这样的行事方式却在不断给他带来麻烦。但苏格拉底理解他的麻烦,在对话里,他由始至终都在给普罗塔戈拉暗示二人共同演一出双簧。而普罗塔戈拉由最开始的不予理睬,也慢慢转变了说话的方式,与苏格拉底展开对德性讨论。到《普罗塔戈拉》的最后,已经可以很明显地看出来,苏格拉底与普罗塔戈拉的对话已经变成了苏格拉底一个人的自白,普罗塔戈拉已经清楚了苏格拉底的用意,但为了“面子”,他又无法直接承认——因为这无异于自相矛盾。

虽然二人对德性是什么并未达成一致的、最终的看法,但苏格拉底对普罗塔戈拉的教育是成功的,苏格拉底成功地令普罗塔戈拉看到了“外套说辞”的作用所在。

我:

这里就能够看出这二人的性格差异了。普罗塔戈拉其实德性上没有什么问题,但

他的弱点是自负

,他不愿意伪装,也不愿意承认自己的失误;但苏格拉底就更像一个无私朴素的哲人,他的启蒙带有一种试金石的品格,只有真正对智慧有爱欲的人才能刺穿那层语言的外套。《第俄提玛的教诲》里也说,每个人的爱若斯不同,有些人专注于身体,有些人专注于灵魂,

只有

天性

适宜学习哲学的人才能去学习哲学。

《普罗塔戈拉》也说,“有些人摹仿他们,把耳朵打得青肿”,也就是意味着这样不加节制地去学

习“显露的哲学”,

对于普通人而言是有危险的。

普罗塔戈拉与苏格拉底

磊:

在哲学与政治的矛盾、哲人和普通人的差异背后,我看到了一个更加根本性的东西——

天性

。但问题是,柏拉图为什么会以为有些人适合哲学,有些人适合技艺;有些人卓越,有些人平庸;有些人的爱若斯在灵魂,有些人的爱若斯在身体。

我:

这就有点意思了。在现代性中,要是有人说,人的天性有等次之分,有人的天性高贵,有人的天性低劣,可是要被骂得狗血淋头的……

现代和古典最大的一个区别就是,

现代性消弭了高低、美丑、善恶的鸿沟

。以前那些宫廷里的贵族天天听的只是

伯牙

、

钟子期

,只有市井小民才整天摇个扇子去听评书相声;但现在就不一样了,随便一个音乐软件你都能搜到

贝多芬

和

郭德纲

,古典意义上的高雅和俗气被彻底混杂在一起了……

古典的社会是一个有等级的金字塔

——这倒不是单指政治上的等级——而是说,高雅的文化和世俗的文化之间的隔阂是非常明显的,善恶美丑是被严格区分的;

现代的社会是一个平面里的杂货店

——所有的价值观念都被冠上自由的名义放在一起被贩卖,所有的隔阂都不在了,甚至连好坏、善恶、是非的隔阂都不在了……我想这可能就是所谓的

“现代性危机”

。问题是,我们从生下来就被灌输“人人生而平等自由”的理念,这个理念太过于诱惑,太过于振奋人心,以至于它被

完全异化成了一种口号、一个信条

。“人人生而平等自由”被当作一个确定的结论在使用,任何质疑这个信条的人都会被视为政治不正确——这才是最大的问题,明明是平等与自由的宣言,却变成了思维钳制的枷锁。我觉得,

究竟为什么“人人平等自由”,这不应该是一个生来正确的结论,而是一个需要严密论证的命题

。

1776年7月4日,大陆会议在费城正式通过《独立宣言》,

“人人生而平等”成为美国立国的基本原则

磊:

我觉得这就是为什么要在现代社会中重新阅读《普罗塔戈拉》的理由。现代社会在疯狂地进行着先锋实验,在不停地探索人性,我们总得要回去看看古典的人是怎么生活的。

我们一直都再往前走,也是时候回头望一望了

。

我:

我觉得这才是最有趣的地方:

苏格拉底和普罗塔戈拉的区别,就是节制启蒙教育和普及启蒙教育的区别,就是“天性差异论”和“天性平等论”的区别,甚至可以大胆概括说,就是古典时代和现代时代的区别。

磊:

我还是在想,关于你说的那个哲学与政治的矛盾,两者还有更深层次的共通性才对……你说这个矛盾的时候,我就有点疑惑,为什么哲学和政治不能共同存在于另一个更根本的东西里呢?一个政治体的稳定不同样需要一种哲学理念的支撑吗?

我:

嗯……我再想想。政治是一群人的事情,而哲学更像是一个人的事情;政治是一个需要外在社会稳定的东西,而哲学是一个要求内在世界心安理得的东西……天啊!这两者其实都在诉说着同一件事情——

追求永恒

!

磊:

这话怎么讲?

我:

你看,

政治直接关联着人类文明生存的物质形式

,

它要求稳定和秩序。

就像那个物理学科中的概念——熵。它代表的是一个空间内所有物体的混乱程度,熵越大,就意味着空间内的物体越混乱、越无序;熵越小,就意味着空间内的物体越有序、越稳定。人的细胞组织都遵循着一种有序,组成神经系统、消化系统等等,只有有序的身体才能进行正常的生理活动;但要是所有细胞混乱作一团,人也就变成了一摊肉,没有意识。“生命以负熵为食”,就是说,生命只有在负熵,也就是有序中才能存在;熵越大,一个生命体也就越难以正常运行。

那么一个

“文明”是

不是也是以负熵为食?

政治体在稳定中实现着趋向于永恒的生存本能。

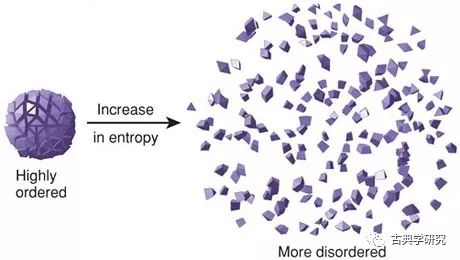

熵

(entropy)指的是体系的混乱的程度

磊:

那哲学呢?

我:

哲学关联着人类文明生存的精神形式。

我记得

冯友兰

先生在《中国哲学史》的序言里讲,“哲学是这么一种东西:它给人一种心安理得。无论你是处在枪林弹雨之中,还是在平安富贵里,它总给你一个心安理得的支撑。”我在想,哲学不断在相信和质疑的两极间摇摆,最终欲求的总是一个心安理得、一种说服自己某种东西属于永恒的言辞。人的生命太过短暂,这种短暂所带来的痛苦是植根在本能的——所以

人们总是在以有限的生命来追寻一种可以长久存在的东西,身体上比如生殖的本能,灵魂上比如真理的欲求

。人们以各自的方式,把自己托付给比自己更长久的东西,这是一种觉醒的痛苦——意识到自身的有限短暂注定是痛苦的;这也是一种抗争的幸福——我们在以各种形式对抗这种痛苦。

中国哲学史

(冯友兰著,华东师范大学出版社2011年版)

磊:

你这样一说,我甚至有个大胆的猜测——

古典时代与现代时代看似走向了不同的路途,但这样的路途是否又代表着人类追寻永恒生命体验的不同分支?

这似乎是两条截然不同的路,但这两条路又是否都在追逐着同一种东西

——

对抗自身短暂有限性的痛苦?

可这个时候我们就陷入到一种深深的迷茫了:

面对这两条道路,我们究竟应当选择哪一个?

我觉得在都不甚了解的情况之下,彼此共同学习应该是一个可行的方法。既然大学中设立了一门叫“古典学”的课程,那其实也应当有一门叫“现代学”的课。

只有在“古典学”和“现代学”的沟壑交错中,我们才能看到彼此湍急河流冲撞时飞溅起来的绚丽水花

。

我:

超赞同!这就是《普罗塔戈拉》中给我们最大的难题:

灵魂应当托付给谁来教?

我现在就越来越意识到,我们读书的时候,在质疑中会发现漏洞,在更进一步的阅读会拓展视野,在思考中不断超越作者本身。到最后就会发现,

让你托付灵魂的并不是一个人或是一个流派,而是那些相反对立的巨人们,他们在世界上投下广阔的影子,这之中他们的影子必有重叠和交锋

,我们就是在这样阴影的阴影里,深处的更深处探索出一条通向心安理得的路;就是在峡谷的沟壑里找到那一条充满岩浆的地心之路。

磊:

没错。只有在重叠的阴影中走过之后,我们才能看到自己内心的影子。我甚至觉得,到了最后让人托付灵魂的都已经不再是那些对立的巨人们,而是我们自己。

我们自己实现了对自身的启蒙,我们自己在一步一苦行中,找到了各自的朝圣路。

最后,其实又回到了我开始所说的那句话,“从师是一种态度,师从是一种选择”——

启蒙的过程,总归是需要我们

自己愿意

走向那片巨人的阴影,并且选择自己的路。

我:

一步一苦行?哈哈,倒也不见得,这个过程应该是幸福的。苏格拉底临死前倒也还说:“是分手的时候了。你们活着,我去死。至于谁的路是对的,唯有神知道。”能去选择一条路去走,能去想一想这些问题——

哪怕没有尽头,哪怕没有答案,也已经是莫大的幸福。