我最近参加同学老友们的聚会,发现大家见面第一句话常常是:你买房了吗?毕业以后,买房就成为年轻人的头等大事。因为近些年来房价不断在涨,买得越晚,感觉吃亏越大。

群体焦虑互相感染,似乎不买房就是落后一筹。反之,买了房的年轻人,往往要把自己多年打拼的收入全交给房地产商,甚至还要搭上家人的辛苦积蓄,这种体验也不轻松。那么,当代年轻人应该怎么看待买房这个问题呢?

回顾历史我们发现,民国时期的文化名人,并不热衷于买房。尤其是全国最高学府——北京大学的教授们,他们的居住状态具有代表性——

虽然教授们收入丰厚,但是他们大多在校外租房住,很少人买房。为什么北大教授们不去买房呢?

胡适与江冬秀

民国时期,居住在城市里的年轻人还没有不买房不能成家的“刚需”,丈母娘们也没有不买房不能嫁女儿的“硬要求”。不仅广大的青年朋友,即便是寄寓城市的名流学者,也不在乎买没买房。当时的北京大学,没有专门的教授宿舍,只为未婚教师提供一些单身宿舍,教授们都需要自己找住处。他们中的大多数人都租房居住,很少人选择买房。

比如国学大师熊十力,经蔡元培校长聘请到北大教新唯识论,虽然他长住北京,却始终没有私房,靠租赁房子住,而且几次搬家。更有趣的是,北大校长蔡元培自己就是一名老牌房客。蔡元培不管在北京还是上海,都是长年租房。对此,恐怕当代人很难理解,民国名人为什么不热衷买房?他们的安全感就这么满溢嘛?

不仅北大教授群体,今日大众熟悉的知名伉俪,如梁实秋与程季淑、郁达夫和王映霞、徐志摩和陆小曼、沈从文和张兆和、郑振铎和高君箴等,这些名人结婚的时候,都没有买房,结婚以后也是租房居住。大名鼎鼎的章太炎,在上海结婚时不但婚房是租来的,甚至连新房里的家具也全是借的。只有冰心后来在重庆买了一套二手房,但是她跟社会学家吴文藻结婚的时候,北京的婚房也是租来的。

鲁迅与许广平

有人说,文化人不买房,可能是因为一个字:穷。

熊十力先生在南京学佛时,“穷得只有一条裤子”。每次睡觉前洗裤子,等第二天晒干了再穿。假如遇到阴天下雨,裤子没干,“便只好穿一件空心长衫”。因此他常被同门取笑。后来,熊十力先生受聘于北大,生活条件才得到改善。他在北京不买房,似乎可以从经济方面理解。但是,文化人不买房,都是因为穷吗?

事实并非如此。文化名人不买房,不是因为他们不能挣钱,相反,他们挣钱挺狠的。

比如胡适、张恨水等人收入之高,历来是热门话题。即便是一向以贫穷出名的郁达夫,稿酬较高的那段时间,一个月的收入也是普通工薪阶层的十几倍。胡适初入北大任教时月薪即高达260元,后来升至600元。此外,他还有版税稿费等各项收入,经济实力不容小觑。在当时的北京,买下一座小四合院也只需要几百块大洋。胡适完全有能力买豪宅。

同样,畅销书作家张恨水也是挣钱能手,由于他粉丝众多,稿费优厚,以至于民间谣传他“十分钟收到数万元稿费,在北京买下一座王府”。虽然张恨水也有购买豪宅的经济实力,但实际上他长年租房住。从上海到北京后,他也只是用稿费在大栅栏租了一套房子。

上世纪30年代的上海都市女性

又如鲁迅先生,他在1929年一年的收入,够在北京购买四到五套四合院。鲁迅在北京第一次买房,已经38岁,此前一直租房住。他和周作人闹翻以后,北京房子给了家人,自己二次置业。但后来在上海,他和新婚夫人许广平还是租房住,要说再买婚房那是没有的。许广平一度想在南翔购房,最终也不了了之。

民国时期,城市里热衷于买房的

首先是投机商人

,他们买房的主要目的是为了投资。那时和现在一样,在一线城市投资地产是一门暴利生意。民国时期,上海、广州、南京、杭州、北京,都是一线城市,具备各种优势条件,汇聚了来自全国各地的精英人才和青年学子。这些城市的地价是比较高昂的。

名医陈存仁回忆,有一次他听丁福保谈“购房经”。清末,丁福保曾经以八百元银币的价格,在上海静安寺路( 今南京西路)和派克路(今黄河路)口购进一处地产。到了民国,这里“市面已旺盛起来”,地价暴涨,有银行家“以十三万六千元”的高价购买,扩建成“二十四层楼的国际饭店”。丁氏因此大赚一笔,得出一条人生经验:“理财的方法,以买地产为最可靠。”陈存仁听了,“大受刺激”,因此也动了积蓄资金购买地产的念头。

民国时期的上海

从投资获利角度而言,在大城市买房,是有利可图的。例如,从1912年到1937年,上海部分地价几乎一年涨一倍,许多在上海购房的人都发了财。张爱玲的《金锁记》创作于1943年,其中有这么一段情节:女主角曹七巧想要姜季泽的房产,但姜季泽不愿意卖。因为他说,“谁都不赞成我脱手”,上海的房价“还要涨呢”。他认为现在卖房太吃亏。而且,他还打算把村里的土地都卖掉,集中资金在上海炒房。不仅大小商人,当时的政界人物,也紧盯着房地产,因为其中有利可图。

也许民国名人的住房理念和今天不太一样,用作家李开周的话说:“那个时候人们只求有房住,不求有住房。”

文化名流不买房,首先一个重要原因是居住观念与今天不同。

在北大教授眼里,人生价值不需要通过外在物质来彰显,个人与家庭的幸福也不是寄托一座房子上。在他们眼里,恐怕有太多事比一座房子要重要。

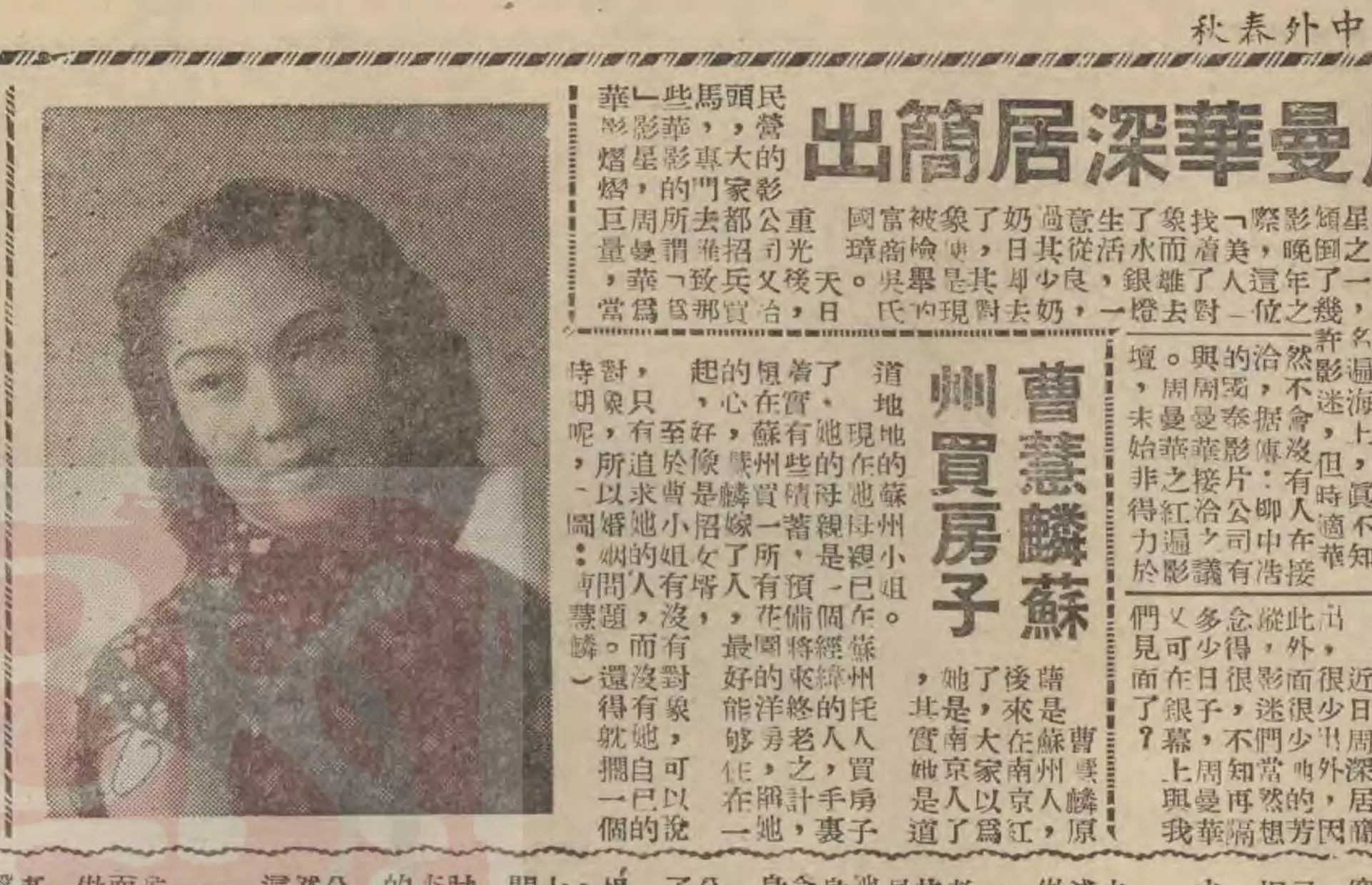

民国旧报上名人买房的新闻

其次,自晚清以来,知识分子的城市化倾向是非常明显的

,当时的大量受过学校教育的年轻人离开乡村进入城市,最后选择在城市定居,而不愿意回老家买地建房。因此,民国城市人多地少,住宅不足,房荒比较严重,导致城市房价居高不下。在大城市购买一套住宅,非普罗大众可以轻易做到。

以上海为例,最贵时的一亩地,能卖到300万大洋,广州最繁华的惠爱路两边土地,每井高达40万大洋。据说当时上海的房价,比法国巴黎还要高。对于大多数青年知识分子而言,他们的收入远不及知名学者丰润,买房对他们来说,是没有这个经济能力的。

最后,还有一个客观原因。当时社会,不管是教授学者、文化名流还是中小知识分子,他们的工作经常变动。

个性鲜明的学者常常因为个人原因,甚至只因为与学校领导理念不合,便“事了拂衣去”,受聘到其他地方。尤其到了抗战爆发以后,教授学者们随时局漂泊,居无定所,买房置产更非合理的需要。所以,当时的教授们大多选择租房居住。

1、马嘶,《百年冷暖:20世纪中国知识分子生活状况》

2、李开周,《从鲁迅买房看民国房价 》

3、国民政府主计处统计局,《中国土地问题之统计分析》

4、张爱玲,《金锁记》

5、陈存仁,《银元时代生活史》

6、王振,《民国时期北平的“房荒”及住房保障》

--本作者文章推荐--

民国中小学教师的人生奋斗史

魔性!中国大学校训难逃八字咒

“南昌起义”究竟是什么时间打响的?

《新青年》发家史:一家百万粉自媒体的诞生

--

征文&招募

--

编排:@邱邱