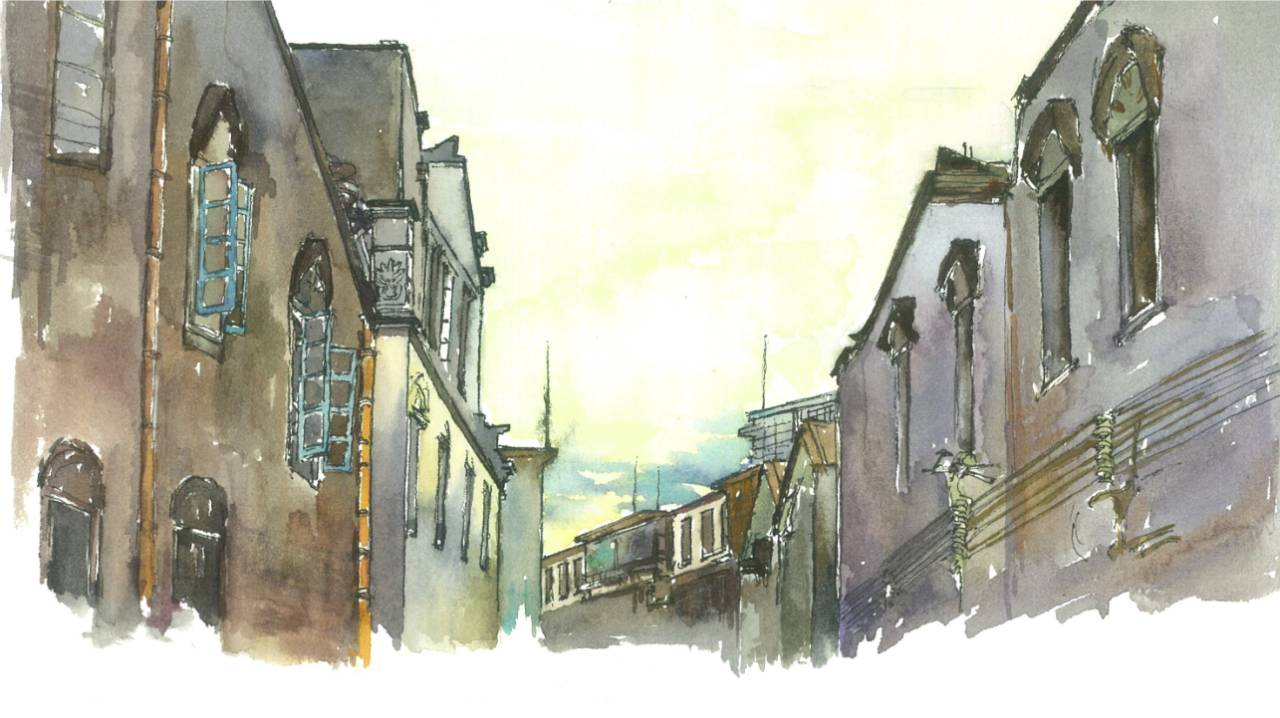

王晓晶绘

从善坊的历史不会很久,1923年的《续修香山县志》之前的几部县志都看不到记载,应该是上世纪二三十年代才形成的。但这个地名又颇有古风,令人想起唐宋的坊市,好像有一部网络小说《花开从善坊》,写的就是北宋坊间传奇。1949年之后,从善坊一度改名“解放中路十二巷”,这一类地名有一种一刀斩断过去的霸道,我是不喜欢的。

从善坊巷道宽且笔直,多有大屋,应是民国时期的富人区。有一所五个门牌号连在一起的三层的小洋楼,不知道当年住的是何等奢侈的人物。这一代的民居建筑看着舒服,有挑檐、西式山墙、丝缝砖,简化西式柱头做装饰,带着清朗简洁的欧风。如今的建筑装潢,一提到欧式就是金碧辉煌的浮夸,花纹密集到令人作呕的程度,不知道是何时兴起的恶劣审美。如今大屋多为空置,每为藤蔓与杂草所侵,增添了许多凄清的意味。寂寞空庭春欲晚,梨花满地不闻莺。

说到底,这里不过是石岐的一条寻常老巷,却总是让我记挂。我的朋友小由的琴房,就在从善坊十号。

小由和我差不多的年纪,身材不高,好穿白衣,面容有一股子静气,为同龄人所罕见,说话温文而缓慢,能把你带入一个空灵而舒缓的状态。我们是在一次诗词吟诵的活动上认识的,随后他就相邀我来琴房喝茶。那个夜晚,白水井和民生路的路口车马喧嚣,我踏着一地昏黄的路灯光,第一次走进了从善坊。

巷道不长,静寂无人,有一户人家,门外吊着两盏竹枝与麻纸扎成的小灯笼,竹枝上还带有枯叶,野趣自然而生,这就是小由的琴房了。进门就看到三只猫,或坐或卧,并不怕人,可以逗弄。琴房在最里面,又有二进,第一进是待客喝茶所在,第二进是教琴授课的课室,以麻布帘隔开。有一次我在麻布上看到他以淡墨画的几笔小鱼,顿时感觉这阴翳而安宁的氛围荡漾起来,如俳人芭蕉写的青蛙跳入古潭之声。

古琴、插花、闻香一类,本是传统士大夫长年浸润典籍辞章之后,一种东方式的古雅精神的外化。当今俗人既不读书,又好以这一类物事附庸风雅,去古人的精神远矣。小由好读儒家典籍与佛经,好吟诵辞章,得以上承旧日中国的风雅传统。他给我看过翻印的清版琴谱,如同天书;他又好隶书,临《礼器碑》。有一次,他告诉我,暑假到了,他要去寺庙修行几个月。不久后,就看到他发来削短头发、抱着古琴,风尘仆仆而去的自拍。

去年的一个冬夜,在中大念历史学博士的欧阳来到了中山,我陪着他来访小由的琴房。冬天的夜晚,没有虫声滋扰,喝罢一轮大红袍,小由给我们弹了一首《长门怨》,欧阳向我们展示书法运笔的种种奥妙。那个时候,我多么希望这么这个夜晚就这样无休止地延续下去,黎明再不要来。

元微之有一首七绝《送刘太白》:洛阳大底居人少,从善坊西最寂寥。想得刘君独骑马,古堤愁树隔中桥。我突然想起,刘太白的形象,也是可以用小由代入的,他的身上,洋溢着一种挟剑赴长桥,浸发题春竹的唐宋士子的风采,令人欣羡不已。

这是我的随笔集《半近古村半近城》中的一篇,很多读者说喜欢它。但事实我并没有花很大的力气来写,之所以吸引人,大概要归功于小由的风度和魅力。附赠他琴室的几张猫图,各种眼神杀,据他说是一位叫罗欣的朋友摄的。