第203原创

文|明玥

下映前去看了《绿皮书》,觉得没有想象中那么精彩,不过这部电影里有几个细节实在是回味无穷。

电影的主题是有点沉重的,讲黑人要求平权的事情,但是每次你看得气闷了,故事又冒出很多温馨之处。

其中最气死人的一段,黑人钢琴家唐,当晚要在一家高级餐厅举办音乐会,情理之外意料之中的是,餐厅领班不让他进去用餐。

因为,黑人不能在这里用餐。

一路上,唐屡次遭遇这种情况,所以住酒店都严格遵守“绿皮书”上的指引,非常隐忍非常高贵。

但这一次,演出很快就要开始,他无法接受。

那位高级餐厅的领班一直在跟他讲:不是我不让你吃,也不是歧视你黑人,这就是我们这儿一贯的传统,一直都是这么做的……

他甚至还特地告诉他,你可以去哪个餐厅吃饭,那里也很不错。

为了证明自己的说法,他还举出例子,那年凯尔特人在比赛中大获全胜,来我们这儿庆祝,接受群众欢呼,但是照样,他们不是在这儿吃的,没人知道他们在哪儿吃的。

表面上看起来,这个餐厅领班没那么坏,甚至他的理由听上去有那么点合理——不是针对你,只是一向如此而已。

他文质彬彬的,又不像那个西装店的销售员直接说“就是不卖给你”,相反,他讲了一大堆话,听起来是为了唐好。

换个人,估计也就不计较了,看他也为难嘛。

可是其实他这样的人,才是真正的大恶之人。

他们不对自己正在做的坏事,做任何价值判断,或者说是故意回避判断,但他其实心里隐隐清楚这么做是对我有好处的——他自己是既得利益者。

然后他给自己找了一个冠冕堂皇的理由,“一向如此”、“就是传统”,我跟大家做的一样。

我只不过是在继承传统,这么做又不是我发明的,哪能怪我?

于是他干坏事干得心安理得。

像不像那些个糟粕传统的捍卫者,他们在婚礼上强摁新娘的头让她跪下,在过年吃饭时不然女性家人上桌,他们任意殴打“买回来”的老婆……

理由么,就一句,“我们这里风俗就是这样子的。”

至于这理由是否合理,这惯例是否正当,他们没考虑过。

然后他们觉得自己一点错都没有,“大家都这么做,就是传统。我不能跟别人不一样啊。”

这样的人,好像不值得责怪,不过是在履行属于他的角色罢了。

但你想得远一点,他们至少是自己人生的LOSER,弄不好还会害惨许多人。

不要以为这种人的破坏力,不及那些又聪明又坏的人。

哲学家汉娜阿伦特写过一本著名的作品《艾希曼在耶路撒冷》,书的副标题叫做“一份关于平庸之恶的报告“。

书里提的这个艾希曼,是二战时期屠杀犹太人的指挥官,是指示将大部分犹太人送去集中营屠杀的侩子手,造成几百万犹太人被残忍杀害。

本来以为他这样的人,是一个恐怖变态的恶魔,一个十足的混蛋。

但是汉娜记录,见过他的人发现,他其实就是一个很普通的人,一个平庸的军人。

他样子不可怕,也不凶悍,也没有充满仇恨,还有点儿文质彬彬。

在他看来,一切只是达成上面的指令而已,“干我该干的活儿”。

“他并不愚蠢,他只不过不思考罢了——但这绝不等于愚蠢。是不思考,注定让他变成那个时代罪大恶极的人之一。”

这就是“平庸之恶”。

自愿自主地当傻瓜。

平庸到了封闭自己的思考通道,故意随波逐流,那其实是恶的。

那不是“不值得指责的”。

电影里的另一主角托尼,一开始看上去也是那副样子。

托尼原来也是个夜总会领班,粗鲁、冲动、古板,多少看不起黑人,会把老婆给黑人装修工喝水过的杯子直接丢进垃圾桶。

作为意大利裔,他没有学历,没有技术,其实也没有融入美国主流社会,自由度并不比唐高多少。

他还有种无所谓的穷开心,以及大男人的骄傲,很容易让你想起某个街坊邻居。

传闻中,意大利人就是欧洲人中的中国人,果然名不虚传。

电影里,托尼的老婆要他在出差期间常写信回家,因为电话费太贵了。

他写的信总是东拉西扯,想到哪儿说哪儿,比如:

亲爱的德洛丽丝,

你好吗,我还不错。

我吃得也很好,大多是汉堡,所以别担心我吃得不好。

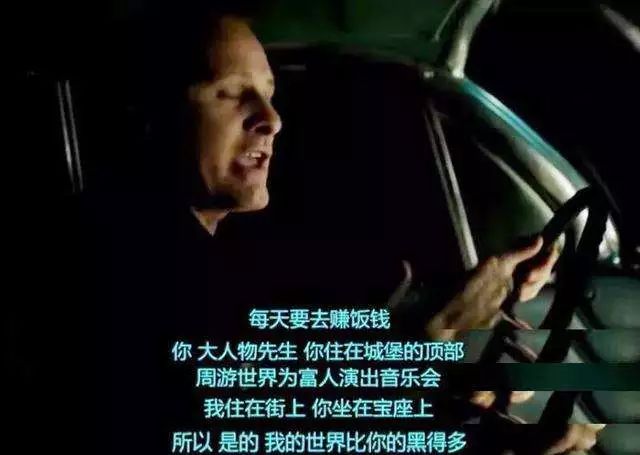

我今晚看到雪利博士谈钢琴了,他弹起琴来不像个黑人,像李伯拉斯,但比他更好。

我觉得他就是个天才,当我从后视镜看他的时候,他总是若有所思。

天才大概都是这样的吧,但天才的生活看上去没什么乐趣。

我非常非常想念你。

有次他写信被唐看见之后,两个人闲聊起来。

唐看他涂涂改改在写流水账,问他写信是为了什么,主要想跟老婆说什么。

他说,其实就是要告诉她,很想念她。

于是唐教他这么写:

当我想你时,我想起了爱荷华州美丽的平原。

我们之间相隔的距离,使我意志消沉。

没有你的时光和旅程对我来说毫无意义。

爱上你是我做过最容易的事情。

没有什么比你重要,在我活着的每一天,我都会深深地感受到。

遇见你的那天我就已经爱上你,我今天爱你,余生也会继续爱你。

收到信的妻子,欣喜若狂,把信给姐妹们分享,尽管她心里知道这应该是那位艺术家代笔的。

可我觉得在这个情节中,最难得的是托尼。