他们拿自己的生命,来拯救别人的生命,为别人的错误买单,不用世代歌颂,但最起码的感恩都没有得到。

来源

|

正经婶儿

(ID:

zjshener

)

因为公众号平台

更改了推送规则

,如果

不想错过八妹的文章,

记得读完点一下“

在看

”,这样每次新文章推送才会

第一时间出现在你的订阅列表里。

人生总会有遗漏,但是

不要忘记点

“在看”!!!

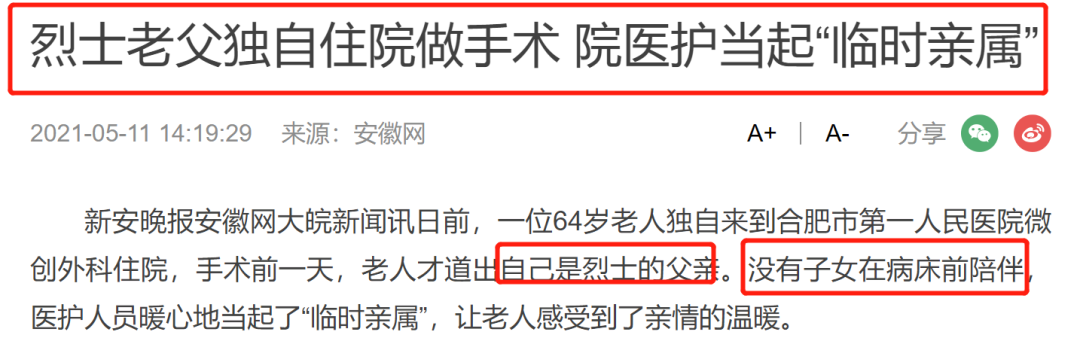

几天前,合肥市第一人民医院发了一段暖心新闻,上了热搜。

新闻的原话是这样说的:

一位64岁老人独自来到合肥市第一人民医院微创外科住院,没有子女在病床前陪伴,医护人员暖心地当起了“临时亲属”,让老人感受到了亲情的温暖。

老人独自一人来做手术,医护人员自发做起了家属。

这故事放在医患关系如此紧张的今天,真的是很暖心了。

但是实际上,这则“平平无奇,医院照顾老人”的故事背后:

不止暖心,更加虐心。

事情发生在4月26日。

这一天,合肥市第一人民医院微创外科来了一个特殊的病人。

“患者是双侧腹股沟疝来住院手术,这样的情况家里一般都会有亲属来陪护,他是一个人提着行李来办的住院手续。”

姚春副护士长回忆第一次见到张培伦老人的情景。

双侧腹股沟疝手术其实难度不大,成功率也很高,但患者是一位老人,而且没有家属陪护,就有点不符合“规矩”了。

对此张培伦老人在入院登记时说,自己有一个老伴,不过年前摔断了腿,只能靠拐杖走路,所以为了不让老伴奔波,来住院也是瞒着的。

那有没有子女呢?术后护理可是离不开人。

面对护士的询问,张培伦没有回答,只是掏出随身携带的手机,不知道翻阅什么。

察觉到了老人的难言之隐,医院表示理解。

毕竟在医院,各种各样的家庭关系都有可能发生。

于是在张培伦手术成功返回病房后,医护人员一起将他抬到病床上,还义无反顾当起了“临时亲属”,轮流帮忙买饭,提供生活照料。

为了让张培伦恢复的更好,科里特意给他安排了一位从业多年的护理人员,专门负责术后护理。

拉拉家常,听听新闻,就这样在医护人员的细心照料下,张培伦身体迅速恢复,5月6日就完全康复,准备出院。

出院这一天,见老人还是没有亲人来接,医院有点不放心。

老人这才说出了自己的特殊情况:

原本有一个儿子叫张宁海,但是牺牲了。

“这时我们才知道他的儿子是烈士张宁海。” 姚春说。

张宁海这个名字,或许记得的不多,但有点年纪的人,一定听过2010年震惊全国的“复旦十八驴”。

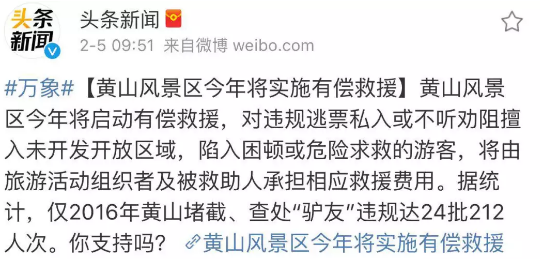

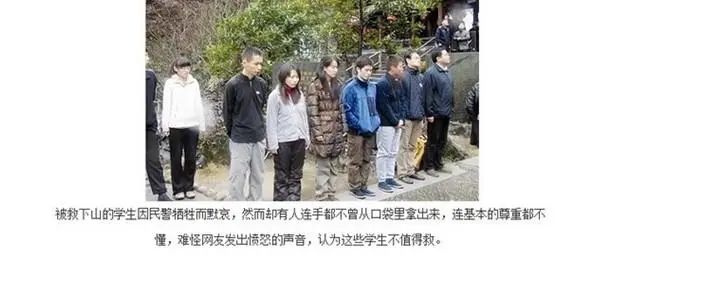

2010年,以复旦大学学生为主的18个驴友组成了一个业余探险团。

18个人里,没有向导,没有护具,只有一台GPS信号器和一张等高线图。

在毫无准备、毫无经验的情况下,逃票违规进入黄山“探险”。

黄山自古以来有“夜不爬黄山”的说法,景区也明令禁止驴友进入。

因为黄山的地理环境非常复杂,尤其是未开发的景区,情况可以用凶险来形容。

但景区的警告牌对这18个人没有起到作用,他们穿过了警戒线,进入了黄山深入。

当晚,没有户外生活经验的他们,毫不意外地迷路,被困山中。

手机信号时断时续,生命危在旦夕。

其中1位驴友给在上海的亲戚发信息称“被困黄山,救命”。

亲戚立即联系安徽省有关部门,要求搜救。

听闻被困的是18个人,还都是复旦的高材生,黄山领导不敢怠慢,市长、宣传部长、公安局长全部上山:

很快,其中一个搜救组找到被困的18名大学生。

还没等到后方的救援设备,大学生们就要求必须连夜冒雨下山。

于是搜救队员只好在前开路。

那年24岁的警察张宁海,举着火把,对身后的18名学生说:

没想到,这句话,竟成了他在人间,最后的遗言。

当晚,山险路滑,加上视线不好,张宁海不幸坠落悬崖,就这样失去了自己年轻而宝贵的生命。

然而,在警察牺牲后,学生们的反应却让人大吃一惊。

用当年一位参与这个事情的采访记者的话来说:比冷漠有过之而无不及。

张宁海的遗体被搜寻出来,抬下山的时候,18个复旦大学生很平静。一个男学生过来说,不好意思,要上车了。接着,把车门重重地关上。

一直到多年后,记者仍忘不了那个场景。

“学生冷漠的样子让我心寒,他们匆匆登上火车返回上海,不愿意接受媒体采访,把车门重重地关上。那一刻,有些东西比天气还冷。黄山,下雨了。”

黄山景区公安局的某派出所所长也描述过这样一个细节:

由于战友牺牲,大家都很难过。脱险后的学生们的感觉,似乎和大家不一样。进屋后,有人为队伍提来了糍粑,馒头和包子。一个学生直接就把包子全部提走了。因为相比糍粑和馒头,包子比较软,吃着爽口……

在张宁海葬礼那天,黄山群众自发排起了长队,但里面没有一个是他救出来的复旦驴友。

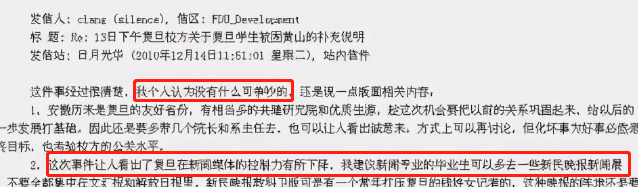

后来,事情上了新闻,这些学生在复旦论坛上写道:

“警察就该为纳税人服务。”

“张宁海身体素质不太好。”

“户外运动是理想主义者,是疯子做的事,没疯的人不懂。”

“复旦公关能

力太弱了,请求新闻专业学生帮忙。”

寥寥几句,给那晚惊心动魄的经历划上了句号。

这几年,随着信息社会的发展,复旦18驴的故事也被翻了出来。

迫于压力,复旦大学这18名同学表达了忏悔,说:

之后要成立基金会,帮助张宁海的父母,张宁海的父母就是我们的父母。

但是今天,我们都看到了:

张宁海父亲张培伦一个人做双侧腹股沟疝手术的时候,

他的身边只有一部手机,却没有任何一个当年对他信誓旦旦的复旦同学。

人会说谎,时间不会。

而另一边,有网友爆料“18驴”的后续生活:“基本都是很顺风顺水的人生,家庭事业都不错。”

当然,张宁海不在意,他生前常说:当我们穿上了警服,就做好了为危险牺牲的准备。

父亲张培伦也不在意,他说不怪他们,他们还有很长的人生,不要背上这个包袱。

宁海的牺牲已经毁了一个家庭,不要再让这起悲剧毁了18个家庭和18个人的一生。

是的,他们没有背上包袱,但“18驴的故事”从未停止。

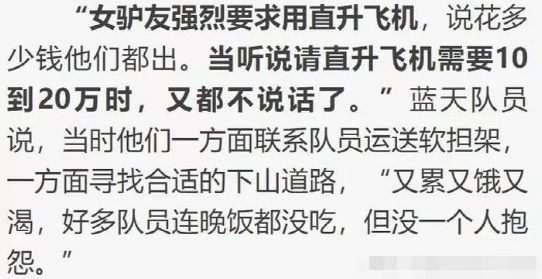

5月13日,北京晚报报道了一起救援行动。

18名从外地赶来北京的驴友,走散、失联、迷路在北京房山里。

蓝天救援队员们为了最快解救他们,选择了一条最近也最冒险的路——曲曲路。

曲曲路处处是悬崖峭壁,窄处只能容下一只脚。

在这样的路上穿行,困难可想而知,但好在,队友们在死神面前抄到了近路。

救援队员成功找到一位脚踝骨折的驴友和一位没有受伤的驴友。

但令人迷惑的是,刚才还共患难的两人在看到救援队员后,那名没受伤的驴友直接拒绝了和救援队员一起帮助同行的驴友。

还一次次要求先把自己送下山。

曲曲路山势险峻,担架用不了,直升飞机用不起,其他队员也无法赶来支援。

最后没办法,救援队员只能自己咬着牙,将这位受伤的驴友一路背下来。

早晨6点过后,历时18个多小时,30多位救援队员将18名驴友安全护送下山。

但是,在将驴友安全送到山下后,一名救援队员惊讶地发现驴友,正在

当时山上所有人都已经弹尽粮绝,现在你拿水泡茶?

这位绝顶聪明的驴友,肯定忘了救援队员在冒死救他们的时候,没有留一手。

否则他就没机会留一手了。

除了这两件令人匪夷所思的事,更神奇的是:

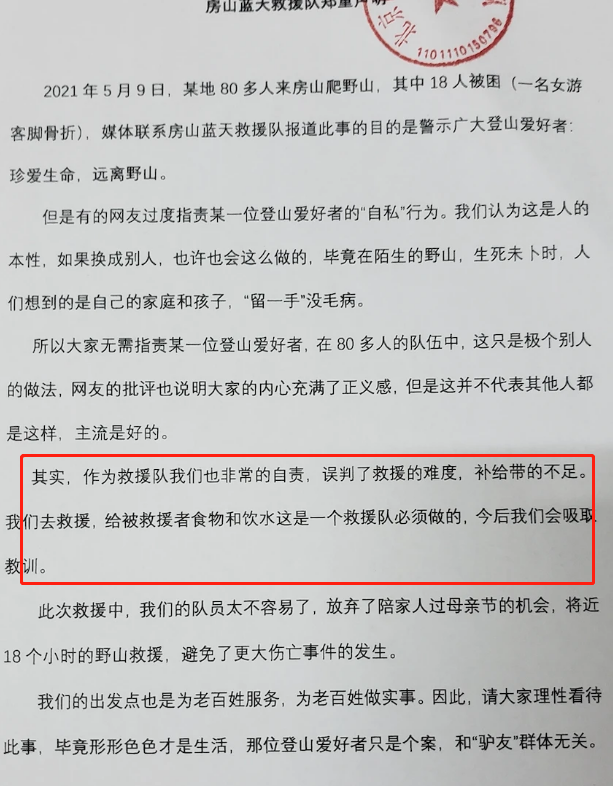

救援结束后,蓝天救援队道歉了。

在这份声明中,救援队表示是自己错了,明明去救援却没有给驴友准备好食物和饮水,犯了低级错误。

同时还呼吁大家别再骂驴友,毕竟生死未卜时,人们想到的是自己的家庭和孩子,‘留一手’没毛病。”

这份声明一出来,毫无意外地被骂上了热搜,不少网友都觉得,这根本不是留不留的问题,而是这些驴友,都没把救援队员的付出当回事:

他们太把自己当人看了,又太不把救援队员当人看了。

确实,他们拿自己的生命,来拯救别人的生命,为别人的错误买单,不用世代歌颂,但最起码的感恩都没有得到。

让人不禁想起了过河拆桥的故事。

不过说起来,北京的蓝天救援队被“拆桥”已经不是一次两次了。

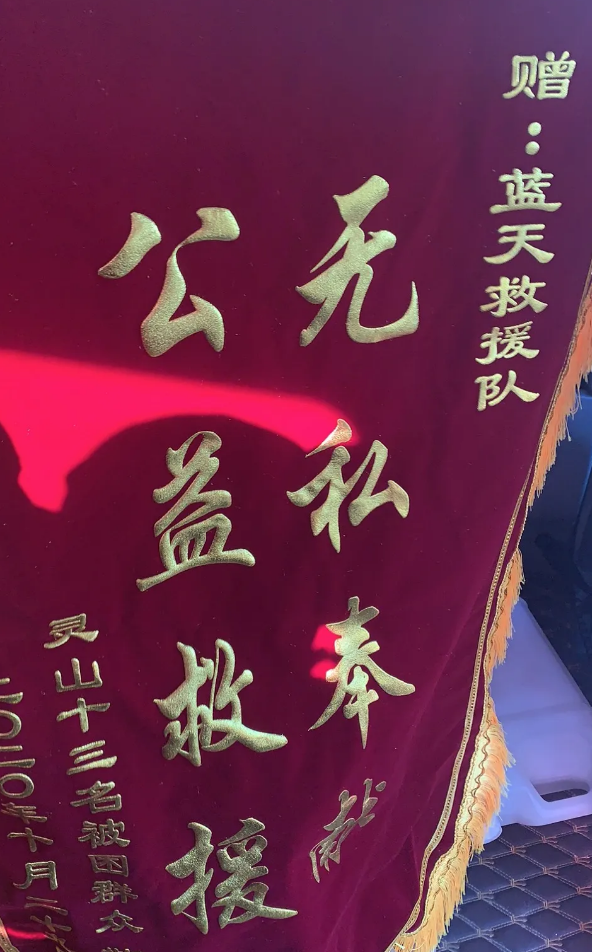

2020年11月的时候,北京门头沟蓝天救援队队员刘桐,收到一面锦旗。

是灵山十三名被困群众特意感谢他们的救援。

可刘桐看到后,却无比愤怒,因为锦旗是被快递送过来的。