盛文强,1984年生于青岛,来自海岛的写作者,著有《半岛手记》、《海怪简史》、《海盗奇谭》、《渔具列传》等一系列古怪、精彩,却很难分类的书。他出生在一个三面环海的半岛上,儿时的家推开院子的门就能看到大海。夏天和父亲出海捕鱼,冬日围着炉火吃烤鱼干,听大人讲海上的故事。海上的故事壮阔、变幻莫测,超出日常的平淡,透着波谲云诡的气息。后来他离开海岛去到内陆,感受到迥异的风俗和文化,诸多不适,开始了写作,写海怪、海盗、渔民、渔具,用文字游回大海。

当我问及岛屿和写作对他的意义时,他讲了一则故事。那是加拿大作家爱丽丝·门罗获诺贝尔文学奖后,有记者前往他生活的小镇采访,据说那个小镇还有很多写作的人,问到一个邻居是否知道门罗时,他摇摇头回答,“每个人都是一座孤岛。”

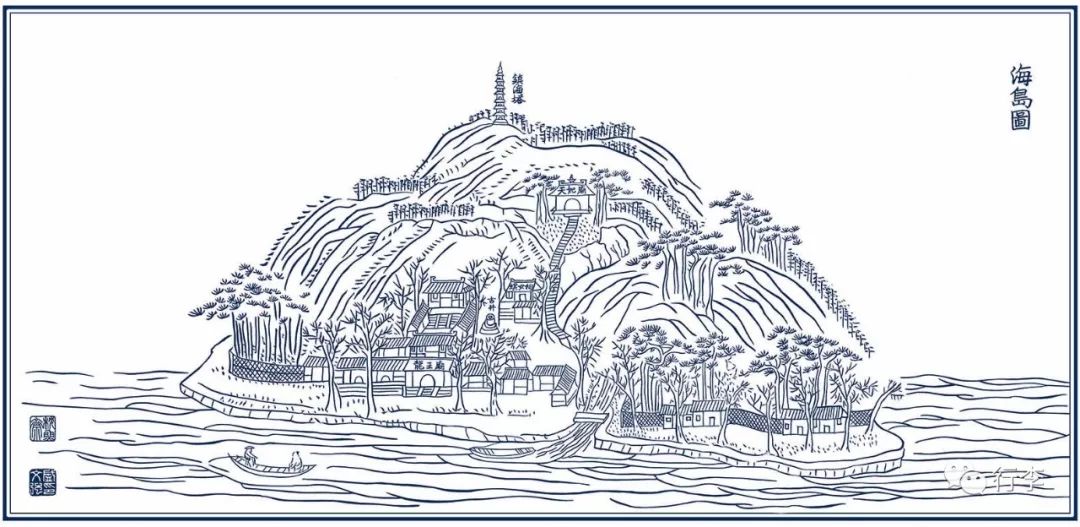

▲

盛文强自己绘制的海岛图,没有参照哪个特定海岛的样子,只是按照古代岛屿的一般特征来虚构一个岛屿。最底下是海水,往上就是岩石基底,靠近海岸处有一片居住区,山腰有一座海神妈祖庙,山脚有龙王庙,最顶端是一座镇海塔。

行李&盛文强

1.

行李:《半岛手记》是你的第一本书么?你在书里提到,这本书是面对家族史的写作,把历史和个人经验结合,整理与重建自我精神谱系。

盛文强:是第一本。当时那么说说而已,是个期望。我在书里并没有给出实有的地理坐标,也刻意回避了地名。“半岛”这个概念更是一种象征性的存在,可以说,半岛的避居海角、峥嵘嶙峋,多样的生态环境,就是人内心深处保留的个性,不圆滑、丰富,这是我认为“半岛”的意义所在。

行李:你书里提到过一个很特别的地方,扇子崖,也不是真的?

盛文强:这是个虚构的地名,是我有一次看到烟台地图中的芝罘岛想到的,现实中并没有,当然如果有的话,也是纯属巧合了。早年的作品里用过几次,后来基本不用了。

行李:这名字很好听,地理学上有一个词叫冲积扇,我看到“扇子崖”就会想象是陆地河流一路冲击泥沙,形成扇面地形,到海边戛然而止,你笔下的“扇子崖”是什么样的?

盛文强:我的想象中,应该是一个开阔的扇形,只有末端一窄条与陆地相连,扇面的外缘是悬崖峭壁。这是一个极端的地形,海洋和陆地激烈交锋的地方,会有潮水拍打礁石,整夜喧嚣,比较适合发生怪异的故事。我在扇子崖这里写过“黑鱼精”,它从海水里冒出来,在人们的家宅之外窥探,月圆之夜,巨大的身影出现在空中。还有人头龟身的“海和尚”,会在黄昏时出现,趴在礁石上。

行李:从芝罘岛想到扇子崖,还想象过其他海岸地形么?

盛文强:在平面的地图上,海岸的地形曲折变化,突出的形成半岛,凹陷的形成海湾。我记得格陵兰的伊努伊特人在一块木板上刻出过海岸的形状,那是一幅海岸地图,驾船时只要摸一摸那上面的凹陷和凸起处,就知道该怎么走,而且那个地图还是防水的。在中国古代,水手也会用测量锤来测定海水深度,根据深度,判断船到了什么位置,某片海域内有个特定的海水深度值,就记录下来,这个数值充当着地标的作用。这都是长期积累经验的结果,我做调研的时候听烟台渔民讲,他们五十年代还用过这种方法。其实海洋地形可以是具体的,也可以是抽象的,对于游客和大多数人来说,看到的可能是具体的,而一个水手,或者以海为生的人,看到的就是抽象的。

行李:你书里的一些故事读起来像寓言,我记得《海盗奇谭》的“博物篇”里,有一则《枯骨》的故事,说有位皇帝让渔民捕鱼,捕上来多少就用等量的黄金交换,结果渔夫捕上来一截枯骨,用数万两黄金也无法平衡,皇帝正发愁呢,从海里走来一个老妇,换上一把土放在天平上,土和骨头使天平平了。老妇告诉皇帝,这截枯骨的主人是一个极其贪婪的海盗,他太爱财,怎么也不够,但家乡的土却是他不想要的。这篇是民间故事还是你的原创?

盛文强:是民间故事的重构。在福建同安一带,有很多类似的民间故事,属于“枯骨作祟”的故事模型。还有一个民间故事,来自胶东地区,说清朝末年,海盗登岸抢劫,官兵措手不及,有一个伙夫刚做了饭,舍不得把锅丢掉,就连锅带饭一块带上了马,结果马烫得受了惊,冲进海盗阵营,把海盗的队形冲得大乱,官兵趁机反攻,取得了胜利。伙夫有了战功,后来一路扶摇直上。民间故事中隐藏了这样一些历史碎片,还有百姓心中暗藏的一些潜意识,这是带有中国传统的叙事,但历来没有受到太多关注。

行李:这种从文献入手,再重构的写作方式,是怎样开始的?

盛文强:文献是我个人的爱好,也跟我的专业背景有关,但这只是一个外部条件,有时我会根据文献来重构故事,有时也会根据故事的需要,“虚构”出一些像模像样的文献。中国历代的志怪、野史中有“奇气”,像《太平广记》之类的古代小说集成,重细节、取片段的古典方法,给我很多启发,而这些片段的原作者,有许多已经难以考证,他们的身份大多成了谜。其实在历史中留下的只言片语,原本就是可疑的,但哪怕是一句谣言,也有它发生的原因。生活在几百年前的人说过的某句话,能流传到现在,其实这句话可能不是真出自某某,而是别人杜撰的。像这类文献就是一种虚构的趣味,历史的空白处,就是文学开始的地方,但很少有人会把这些当做小说来看。

行李:就像《渔具列传》里的“障眼法”,你在导读里提及这本书的缘起,是你在半岛一带考察时偶得了一本《广渔具图谱传》,作者是清末明初一个叫“枕鱼斋主人”的渔民,早年奔走于科举之路,后科举制废除,迫于生计,以贩鱼为生,从邻居渔翁家得到一本叫《渔具图谱》的古书,遂整理出一本图赞。你得到“枕鱼斋主人”的残本手稿后,扩展出了《渔具列传》,但读罢才发现,这一切都是你的虚构。全书的六个章节,舟楫、网罟、钓钩、绳索、笼壶、耙刺,借物讲故事,反观人性,既相互关联,又可以独立来看,原来是一部小说。

盛文强:扉页那副图,我花了些功夫,从年代考证字体、格式、措辞到文风,然后从四库全书中挑选出需要的字,制作了《广渔具图谱传》这张影印插图。

写这本书前后,我曾去过舟山黄龙岛的绳结博物馆,这个博物馆是为岛上一个叫刘有九的老渔民做的,他会打几百种渔绳结。每种绳结都跟海洋渔业有关,现在几乎没人会了。那些绳结,每一种绳扣都和农业生产息息相关,比如“碰头结”,是由胳膊粗的缆绳打成的,像一个巨大的中国结,它的用处是挂在船舷两侧,防止两只船靠近的时候互相碰撞,包括船停靠码头的过程中避免遭到损坏。但现在的渔民们改用橡胶轮胎,这些工艺派不上用场了,在慢慢消失。渔业里有大量的传统,是我们不熟悉、不了解的,它们每时每刻都在消亡。

试想渔具之书的本源,定是先民初创渔具时,为了测定尺寸而在地上画的几条线——那还是河图与洛书的混沌时代。他用树枝丈量了近海海水的大致深度,也把自己的手臂长度考虑在内,不同的树枝摆在地上,他俯身端详着,树枝在地面投下粗重的黑影,他端详这黑影很久,不愿离去。这人便是渔具之书的早期作者之一。

十几年来,我总是隐隐感到,在我之前的二君或许是我的前生,或者说我是他们的来世,从某种角度看,这部书的作者便是同一人了——他在不同的年代分别出现,我们看不到各自的面目,他们之间也互不相识,而他们手上在做的却是同一件事:把生命中最美的年华和最澄澈的注意力,长久地放在卑微的渔具上,在渔具被使用、被轻贱的命运中豁然惊醒,瞬间获得主体意识的自我关照,从中发现自身的悖谬存在,以及由此衍生的枝枝蔓蔓,闪电般降临的沉恸经验直抵内心。或许这就是渔具之书赖以传递的原初动力,书的命运如此坎坷,人又何以堪?

我曾在青岛“国际海洋学年会”上邂逅过老迈的英国海洋学者莱夫特·阿姆斯特朗博士,在休会的间隙,他曾多次激昂地对我说:Force is everywhere(力无处不在)。他说这话时,右手手掌总要顺势劈下,以显郑重其事,同时,劈下的手掌鼓起劲风,凉意陡生,有力印证了他“力无处不在”的高端论调。我对此却颇不以为然,对力的膜拜,也许是机械工程学学者的普遍症候,福柯说:“知识分子正是通过垄断了对知识进行定义和分类的霸权而实现了对整个世界的统治。”自负情结可以代表不同学科的不同学者,在“概念即真理”的“文明时代”尤甚,即便他们可能一无所知,甚至与真理背道而驰。后来我主动疏远了这类角色,选择了自己的实践道路,脱离实际的空谈理应远离,这并不意味着偏见,只因本性有异而已。

许多年后的今天,当我在东海做渔具模型试验时,外部环境的种种迹象却无意中印证了“力无处不在”的论调,这显然是学院派难得言中的一次。在东海之滨,我被各种真实之力的交叉作用深深吸引:铁锚揪住泥沙不放,绷紧的缆绳似有断裂之虞,卡在网扣中的一只斑节磷虾剧烈抖动,细小的身体散发出持久的动能。没有月亮的夜晚,无风,我选取的观测点海拔仅0.53m,不远处的海水中扭动着半透明的诡异蓝光,那是发光的蓝藻群在随波浪上下蠕动。这时我才感到,整个海洋都是活的,与之相对,渔具的使用必须以动制动,渔具已经不是工具,它们是独立的个体。

盛文强《渔具列传》

▲

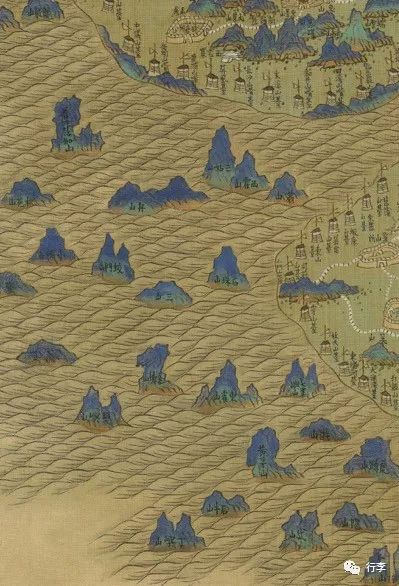

从上往下分别是:《海疆洋界形势图》局部,美国国会图书馆藏;清代彩绘的东海岛屿图,

中国古代常把海岛称作“山岛”,“岛”、“

屿”

两个字,都带有山字边

;

桃花坞的年画里,根据

《

山海经》的内容刻画了各种

奇样精妖。

2.

行李:你祖上是什么时候迁到胶东半岛的?

盛文强:家谱上说是明代从云南迁来,但北方的移民史多有“燕王扫北”及“大槐树”的传说,几乎每个家族都有类似的来历,传来传去难辨真假。我们本村的盛姓,始祖是清代迁来的,据说他砍死了海边的一个长人,就是身材高大的人,有人说这个长人高三四丈,后来让我的祖先给砍死了,他的身子倒在海里,变成了海岛的一个岬角。这个故事的背后可能隐藏着外来人口与当地土著的争斗吧,到我这一代已经是第十代了。

行李:你的家乡具体在哪?

盛文强:在青岛边上的一个小渔村,叫红岛,岛上有十六个村落,那里原先是一个四面环海的岛,后来北部因为修盐田,淤积泥沙,和陆地连了起来,变成了三面环海的半岛。

行李:小时候听长辈讲与海洋有关的故事是什么感觉?

盛文强:很好奇,想亲眼看见他们说的那些奇闻轶事,但后来都没能见到。海是难以完全掌握的,深不见底,广阔无边,总有东西藏在暗处,会发生许多奇怪的事。我记得小时候大人说起东海岸,说那边到了晚上就有东西发光,据说是海中的大龟在吞吐宝珠,其实那可能是一种发光的水母。还有一个老虎变鲨鱼的故事,是说一只老虎,占据了海岛上的一个山洞,经常出来伤人。夏天的时候,这只老虎就会变成鲨鱼,到海湾里去生活,冬天再变回老虎,回到山洞里。有一年冬天,我跑到那个山洞去看,结果空空荡荡的,没看到老虎。

还有和红岛有关,讲龙王的故事,传说岛上有户人家的女人生了个半人半龙的怪物,据说是龙王的私生子,女人的丈夫很生气,举起斧子要砍死这个怪物,结果只砍掉了半截尾巴。怪物离开海岛时,它的断尾还流着血,它用光秃秃的尾巴搅动着飞到天空,海岛的上空下了一场红雨,所以后来红岛的礁石都是红的。

行李:这些口传的故事是多好的童年教育。

盛文强:青岛有一份儿童刊物《小葵花》,以连环画为主。九十年代初,我上小学的时候,学校有订阅,每期都看。我记得整本杂志最中间的位置,有一个跨页的“海洋民间故事”栏目,是多格连环画。这个栏目做了很多年,选取的多是沿海地区比较著名的民间故事样本。那时隐约知道了“海洋民间故事”这个说法,原来与海洋有关的故事可以这样单独成为一个类别。

小时候还跟我外公看了些杂书,《古代白话小说选》、《封神演义》、《三国演义》之类,他还给我买过一本《中国传统民间节日趣谈》的小册子,我现在还留着,这本书让我对民俗有了一些模糊的认识,可惜他二十年前就去世了。外公对我而言,不光是一个慈爱的长辈,也是和我共同分享这些喜悦的朋友。他还给我看过一些绣像小说,我小时候照着画过一些,就是铺上白纸描,很认真地画过一阵子,高中时也曾想过将来学美术专业,但后来放弃了,我们那时有几个美术生,好像都是家里比较有钱,为了找个上本科的捷径,本身不会画画。我觉得这不像是正事儿,就放弃了学美术的想法,不过作为爱好,照样可以进行。其实只有自己动手画过,才知道一些细枝末节的难度,为什么绣像小说的原图线条爽利,精气神十足,我照着描出来的就大为减色?这其中失去的部分,就是图像的难度,精神品质,技巧,很综合的内容。

行李:小时候会出海么?

盛文强:会,我父母都是渔民。父亲有一条小船,我小时候会跟着他的船去海湾里,也跟他一块儿坐过机船。他们拔网的时候,我在一边瞧着,那真是力气活,鱼虾在网里蹦,来回冲撞,我帮着把鱼、虾、乌贼分拣开。

父亲还会带我去海边礁石上铲牡蛎,牡蛎是附着在礁石上的,要用铁铲才能铲下来。我父亲还搞过对虾养殖,我写《对虾养殖手册》,有一部分儿时的经验在其中。我记得那时放了暑假,会去他养殖场的小屋里跟他一起住,看他捞虾,观察那些虾的生长情况,比如测量长度之类,他会做记录,然后在灶上炸虾给我吃。那时候的对虾真大,像小萝卜似的。我们住的海边小屋有点荒郊野外的感觉,有天早上起来,他的衣服上盘着一条蛇,我们都惊叫起来,那条蛇看了看我们,扬长而去。

我对一些动物感兴趣也主要是受父亲影响,他是老渔夫嘛,认得胶州湾里的各种鱼虾、蟹贝、螺类,也熟悉它们的习性,什么时候有什么鱼,什么时候螺肥,什么时候蟹产卵,他都了如指掌。这是一种地方性的博物学知识,口传身授,而且可以结合实物来比照,是很独特的体验。

行李:那时去过红岛以外的岛么?

盛文强:去过冒岛,是红岛附近的一个小岛,四面环海。这个岛很小,绕岛一圈也就七八百米,从远处看,就像海里的一个石块。

行李:感觉那时候的渔业,包括自然环境,较现在要好很多呢。

盛文强:那时候鱼的种类还很多,现在有一些已经见不到了,人比鱼多,而且捕捞技术也进步了,有雷达探鱼器,看到鱼在哪里跑,机船拖网一走一过,鱼群整个端掉,海底的泥都能刮掉一层,还有什么鱼打不上来?以前鲸追着食物进海湾来,会有鲸鱼搁浅在海滩上,我小时候遇见过,那时候七岁,不过现在没有这么多的鱼虾了,也不会有鲸鱼靠近浅海。

但渔民的日常生活没有多么美好,在海上有大风大浪,也有风餐露宿。身上被海水浸泡,会出盐粒儿,也有很多渔民常年受潮,有风湿性关节炎,很辛苦的。我记得做调研的时候,见过一个渔民,他半边脸的脸皮被章鱼的吸盘扒掉了,白花花的一片。这算是工伤。

巨鲸停靠在沙滩上,犹如一艘入港的游轮,附着在鱼身的海水分成小股流下来,渗进沙滩里不见了。这是一只白鲸,在沙滩上与白沙混在一起,鲸鱼的圆头直指大陆深处,海就在身后,它想翻身回去,却是动转不灵了。

我们听到鲸鱼搁浅的消息,急忙赶到海边。在路上跑得太急,没看到鲸鱼已经到了眼前,差点撞进鲸鱼嘴里去,好在它的嘴正闭着。我们急忙向后跃开,坐在沙滩上喘息着,鲸鱼睁开眼望着我们,它分叉的尾巴垂直于地面,下半部浸在水里,尾巴的方向指明它来自看不见的海洋深处,现在这条尾巴左右扭动着,居然在平地铲出了深坑。巨尾又是一阵急摇,沙滩上下起了一阵沙雨。它极力掉转身子,想要回到海里去,我多想帮它转过身,可惜我无法像对待细小的金枪鱼那样对待它——这条巨鲸横在我面前,足有二十多米长,对我来说,无异于史前怪物,它的身子是白的,就像石灰岩的白色,在月光下呈现出冰冷的蓝,海藻附着在它身上,更增添了它的疲惫。

从搁浅开始,痛苦的变形已经在它身上进行,我们看到的鲸鱼已经不是完整的鲸鱼了,即便如此,还须仰视才能看到它微合的眼睛。那样的夜晚,我们守在海边不愿离去,眼见着巨鲸一点点塌陷下去,却无能为力,每个人心中都盈满了悲伤,人群中传出几声叹息,更增添了肃穆和沉恸,正如一个孩子看着自己手上漏了气的气球,从饱满的浑圆状态变成了坑坑洼洼的一片,最终归于沉寂。

巨鲸的肋骨啪啪爆裂,体内的爆裂声显得遥远,巨鲸低吼着,猛地弓起身子,头和尾支撑着地面,想要做最后一跃,但它很快恢复了平静,我们眼睁睁看着,却没有办法出手相救。在这平庸的年代里,没有天生神力的人,荒村僻壤,也没有紧急的巨型起重机器,巨鲸搁浅只能死去,它是迷途的孩子,早知有这一天,它就不必出发了,从搁浅的那一刻起,它的命运已经无可挽回,因为难过而产生的寂灭感长久地萦绕在左右。

盛文强《搁浅的鲸》

行李:后来读的什么专业?

盛文强:中文系。我毕业后做过许多工作,企业职员、车间工人、助警、教师、秘书,但时间都很短,这也是好事,对很多行业都有个大致的了解。然后到了报社,报社里有位前辈,高维生老师,写作很勤奋,阅读的视野也极为开阔,那时我们在一个办公室,每天讨论的是阅读和写作。后来我的多产也是受他影响,虽然我们写作方向不一样,但有些内核是一致的。

行李:你是进报社后才正式写作的么?

盛文强:学生时代写过很多东西,但现在完全没法看。我开窍比较晚,工作之后的几年断断续续地写,后来阅读和经历也多了,越写越多,而且写作的稿费也一定程度上改善了我的生活,才知道这条路是可行的。其实我没想过成什么作家,我把自己当作一个写作者,举个不太恰当的例子,可能跟搬砖差不多,剥离那些虚妄的光环,写真诚不欺的文字,读有精神背景的书,身体力行,这才是写作者分内之事。

行李:最开始的写作,都是在报社工作期间,利用业余时间写成的?

盛文强:是。白天工作,晚上写作。工作不忙时也在办公室写,比如午休时间。上班时,时间不自由是最痛苦的,如果到了周末,单位还通知去开会,这时心情就全毁了。不过那时不论心情如何,都能坐下写,只要写进去,这些问题就不存在了。当时的写作消解了很多生活中的不如意,要不然生活如意了,就不再写了,很多写作的人也有这个问题,这只是一种发泄型的写作,没能形成自觉,走着走着就走丢了。我是度过了这个阶段后,才走向真正的自觉写作。

行李:白天工作、夜晚写作的生活维持了多久?

盛文强:大概有七八年,非常累。我自认为分身乏术,工作和写作两方面兼顾蛮难的,其实两边都没有做得特别好。我在《海怪简史》里写到过一种海怪,叫“飞头獠”,这在《博物志》、《拾遗记》等史书里也有记载。飞头獠在南海附近出没,平时看起来和常人一样,却有两种人生。他的头晚上能飞到海边去觅食,白天再缩回脖子里,所以也是白天替人做工,晚上才变回自由身。但有天晚上,他的脑袋飞出去觅食,老婆不小心把被子盖到了他脖子上,到天亮了脑袋飞回来时,找不到脖子,便倒在地上死了。这是一个自我分裂,然后失败的故事,里面掺杂了很多我个人的经验,那些年我就是一只“飞头獠”,比如单位搞个APP,会强迫大家在私人空间里转发,还要考核每天转发多少次,这就是在剥夺自由啊。那时已经出了几本书,有时想利用空余时间去做一些活动,或走访一些海岛,可是每次去请假的时候,哪怕一个只有一点权限的小领导,也要整我一下,以显示他的权威。有一个领导,不知从哪里学会了飞信,这是多老的一种通信方式!他从电脑端给我们手机乱发通知短信,让我们一起用飞信。对这种人,我当然是瞧不起。为什么要和这种人一起共事?这其实是一种逆向淘汰机制,有能力的人是待不住的,必须及早做一个了断,就辞职了。

行李:成了职业作家,一下子自由了,飞头獠不用再昼夜分身了。

盛文强:精神上有种前所未有的舒畅,时间自由了,效率也提高了很多,不过也得靠自律,如果自己懒散,那也挺危险。我还算自律,关键是有自我实现的愿望。