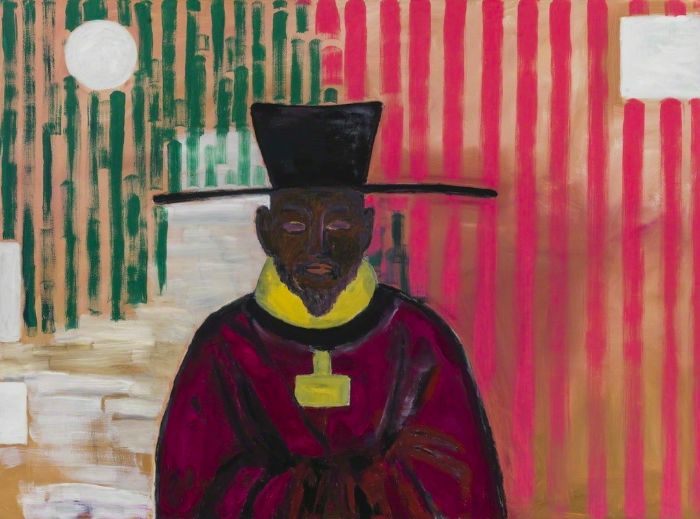

© 赵刚,《杂种布鲁斯》 ,2014-2015

在我看来,一个人抱怨国家无能也就是抱怨自己无能,指责民族弱败也就是指责自己弱败,对社会心怀不满也就是对自己心怀不满。所谓国家、民族、社会,永远是具体个人的集合,但它们恰恰出现在具体个人消失的时候的地方。

群体性精神逃亡:中国知识分子的世纪病

贺奕

站在20世纪即将终结的地方往回看,我们的目光屡屡为中国知识分子出没于这段历史的身影所吸引。考察他们近百年来心态演变的历程,我们会发现中国知识分子虽然不乏对于独立人格的推崇,但其行为方式往往又呈现出群体上的趋同和相近。换句话说,中国知识分子即便强调个人抉择,这种个人抉择也是在潜在的群体模式下展开的。社会变革引发的动荡愈激烈,这一特征就表现得愈明显。

必须指出的是,所谓群体概念正是历史为知识分子设下的最大迷障。知识分子群体永远是由殊别的个人组成的,其群体性恰恰应体现在个人对于群体一般规范的疏淡乃至弃绝上。只须将中国知识分子与有着相似命运遭遇的他国(例如俄罗斯)知识分子稍加比较,我们便不能不为前者随波逐流的软弱根性深感羞愧。这是受各种幻念和臆想蛊惑的一群,一支信仰上永远飘无定所的游牧部落。他们不乏稍纵即逝的热情,却没有一以贯之的勇气,偶尔想采取行动,却又惧怕承担后果。一旦人生境遇陡转,外部压力趋近精神所能承荷的极限,那他们势必迅速调整各自的步调和姿态,通过立场的转变来求得从严酷现实中解脱。

正是这种个人向着群体,群体向着群体的群体无休止的精神逃亡过程,折现出中国知识分子人格上的先天缺陷。在我看来,这种大规模的精神逃亡,在本世纪统共有三次发生。

© 赵刚,《知识分子》,2015

第一次逃亡:五四的降旗仪式

第一次精神逃亡发生在五四以后。作为新文化运动主将的一批文人学者,由于意识到运动的性质已发生由文化而政治的偏斜,对纷纭变幻的时局无力执断,因而纷纷揖别了早年的激进主张,心态日趋消沉落寞。一个极为显彰的事实是,恰恰是五四运动中贬抑和訾责传统文化最激进的那批人,五四后几乎悉数表现出对于传统文化的复归和认同。领军人物陈独秀,政坛失意后一度借小学遣怀;极言全盘西化的胡适,开始倡导“整理国政”,倾全力治中国思想史,埋头作《水浒传》、《红楼梦》乃至《水经注》等书的考据;钱玄同转向历史学和音韵学研究;刘半农则转向语言学研究和民歌民谣的搜集整理;周作人初出时的躁厉文风,也渐渐演为后来小品文的迂徐冲淡,品茗谈酒,隐道逃禅。

如果说这一转折仅仅体现在个别人身上,倒也无可厚非。问题在于它成了二三十年代中国知识分子的集体风尚,成了人人上瘾、并且无法戒除的大麻。五四先锋尚且如此,更不用说晚年的章太炎和康有为辈,二人虽分别在苏沪设坛讲学,但对时政再无从前那般热衷。就连早期曾不遗余力推介西方文化的梁启超,二十年代末游欧归来,也在书中痛陈西方文化的种种缺失,从此革面洗心,主张光大东方固有文明以拯救世界。流风所被,五四以降的文人学者均深受影响。其中不少人虽有留学欧美的身世,然而一俟回国,很快也沉潜到传统文化的静水深流中去了。宗白华、闻一多、冯友兰、金岳霖、钱钟书、汤用彤,无一不因循着这条由西学返归国学的例路。传统文化以近乎奇迹般的效应,展示出它巨大的眩惑力和吸引力。人们不禁要问,是否传统文化当真具有西方文化所无法比拟的优越性呢?

毋庸置疑,本世纪初的中国知识分子,绝大多数抱有强烈的社会功利心。他们之所以吁求引进西方文明,正是因为看中后者注重实用功利的一面。即如陈独秀在《敬告青年》一文中所言,西方文明“举凡政治之所营,教育之所期,文学技术之所风尚,万马奔驰,无不齐集于厚生利用之一途。一切虚文空想之无稗于现实生活者,吐弃殆尽。”可见陈独秀等鼓吹西方学说,断不会满足于穷思极解泛文空论,而实是想以此作为起中国社会于沉疴积痛中的速效良方。他们真正的用心不宣而喻,正是希望通过文化颠覆来促动社会的全面革新。

因此,五四运动自始就有着鲜明的社会指向,这使它以不可遏止的势头,迅速向文化领域以外扩张。不幸的是,诡谲多变的现实情形,使得知识分子心目中预先规划的蓝图一次又一次报废。要想将某种思想学说贯彻到可以加以实际运作的社会层面,毕竟还有赖不少为知识分子无法控制的中间环节。他们终于发现要想将西方文化移植到中国,收获的只会是一堆败絮。中国社会有一具远比他们想象中强健的牙口咽喉和肠胃,并且从来没因五千年历史的食量打过一个饱嗝。怀着退出历史舞台的失意萧索,他们开始为从前的冒进和偏至反躬自责。他们认为五四运动误入歧途,正是由于过分强调学术的经世致用,急功近利结果欲速不达。而作为反拨,务必恢复学术理念的纯粹性。由于他们己经饱受过分痴迷西方文明而产生的种种空想的毒害,同时又深切体味到传统文化的浓厚强韧难以动摇,他们不得不作出改弦更张的痛苦抉择。他们努力消弥西方学说的世界观内涵,而将之降为一种单纯的方法论。他们重新奏起用“中体西用”旧辞谱写的新曲,最终回到对博大精深的传统思想文化阐幽发微上来。虽然他们期望以此作为在困惑中自守的最后精神据点,但造成的结果却是对于现实的全面逃避。

我已经厌听了有关这场精神逃亡的托辞。例如胡适,一直声称当时他曾动过一番愚念,竭力想把五四运动维持成一个纯粹的文化运动和文学改良运动,却不幸毁于政治救亡的干扰。从胡适一生看去,他并不是一个没有社会抱负的人,只不过当时的事态与发展前景大违他心愿罢了。在我眼中,胡适从来就是一个多重矛盾的奇特混合体,中国知识分子自我迷失的典型。他对政治的眷恋并不下于对学术的嗜迷,然而他远未追从章太炎,近未取法陈独秀,他的内心在对立的两种取向中达成了虚弱的平衡。学术于他成了保持政坛“清流”形象的凭据和资本,政治于他仍然是学术的一面借镜。中国知识分子喜好自欺的通病在他身上暴露无遗。以胡适为代表的五四一代人,从笃信西学拒斥国学,转向以西学方法研究国学材料,正好反映出他们置身新旧历史交接时期的尴尬处境,以及矛盾困惑苦恼的内心。

© 赵刚,《功臣》,2014

第二次逃亡:剧变下的游离术

第二次精神逃亡从四十年代末期开始,一直持续到七十年代。如果说前一次精神逃亡中内省性的成分居多,那么这一次则明显导因于外部环境施加的压力。1949年的政权更迭是一个大转捩点。无数知识分子,一夜间被抛入一个全然陌生的历史境遇当中。种种翻覆变异令他们有种无所适从的迷茫感。一切旧有的思想观念都被倾倒进意识形态的洪炉,成为烧制新文化胚模的燃料。肇始于五十年代中期,一系列旨在清肃思想领域的政治运动,最终在文化大革命中达到登峰造极的酷烈程度。这无疑严重扭曲了这批横跨新旧两种政体的知识分子们的精神品格。顽强执守个人一贯立场,置与社会进程脱节乃至相悖于不顾,这类人可说微乎其微,勉强能让人想到的只有梁漱溟、陈寅格、熊十力。而自行调转学术创作方向,以应合现行体制极力营造的文化向心结构,这类人倒为数不少,其代表人物有郭沫若、冯友兰。称第一种倾向为守旧,第二种倾向为顺变,那么更多人表露的倾向却是第三种,我称它为游离。

游离正是逃亡的预备姿式。

这支游离者的队伍,汇聚起大批曾在现代中国文化史文学史上占据一席之地的学者文人。一方面,历史剧变彻底打乱了他们原有的一切准则,使他们几乎丧失了感受生活和表达思想的正常能力;另一方面,写作的自由也受到限制并终被褫夺。即使他们内心有着种种疑虑纠结,即使他们有过因个人理念屡遭剥蚀而感到的痛苦,这一切并未导致他们采取决然的反抗行动。他们只得小心翼翼瞻前顾后,在回避现实与敷衍时事之间闪转往还。他们幻想以对精神的流放来求得一己的苟安,然而心态的消极与时代的热烈氛围对照如此明显,他们并未能够逃脱终将降临的厄运。

放眼当代中国历史,我们看到一个无比惨痛的事实:一大批在三四十年代卓有建树的文人学者,创造力呈直线迅速衰退,不少人迫于无奈,只得转向政治风险相对较小的纯研究性领域,或致力翻译介绍外域作品。茅盾专司文学评论,写些《夜读偶记》之类的东西;叶圣陶流连语文教学,热衷评改作文,纠缠于遣词造句;金岳霖在各种行政会议上作例行的主持人发言;贺麟集全部精力于外国哲学著作的翻译;沈从文搁笔转攻出土文物,以研究古代服饰蹉跎时光;钱钟书为阐释古代名章典籍旁征博引,一任文才荒废;丰子恺译介日本文学;冯至译介德国文学;张天翼转写童话;吴组湘专治明清小说;而自俞平伯、废名以下,更有不少人落得后半生一事无成。即便像巴金,虽然创作力未曾枯竭,但除去晚年的部分散章,成就仍与早期相去甚远。艾青复出后有过瞬时的辉照,但新作无论才力还是构思,都只能使人更怀念他的遥远过去。

在我看来,这种普遍的颓败现象固然首先是他们置身其中的整个时代的悲哀,但同时也是他们每一个人的不幸。大起大落的时代铡锋在腰斩他们时显得如此势不可挡,除了得之于本身的锐利之外,还有一个重要原因,就是它根本没有遭遇到任何真正出于个人良知的反抗。

“后现代主义”:第三次逃亡的一翼

第三次精神逃亡始于八十年代末九十年代初,由那场举世瞩目的政治风波拉开序幕。一夜之间,大批知识分子一度高涨的热情,由迷狂跌至冰点。对现实处境的强烈感受,导致他们开始对自身的思想、行为乃至整个生存方式作出痛苦的反省。他们亟欲摆脱迷惘,在变化的时代背景下确立一种新的应对策略。然而,种种刻骨铭心的经历,使他们的反应沾染上浓厚的情绪化色彩,这最终败坏了理性思考的纯度。具有讽刺意味的是,这种情绪化色彩,恰恰又是在俨然的冷静和克制姿态中表现出来的。显而易见,西方“后现代主义”思潮在中国文化界的流播,勾勒出这场精神逃亡的一条主要线路。

1985年,劳生柏作品在中国美术馆的展出,以及杰姆逊在北京大学作的专题演讲,成为“后现代主义”思潮在中国登陆的两大标志。当然,自那以后很长一段时间,多数中国人都仅仅将“后现代”视为描述西方后工业社会文明情境的专用语,不敢奢望它能和经济发达程度远远滞后的中国结缘。但一俟进入九十年代,这一看法很快就被掩埋在一片刺耳的鼓噪声里。许多人不再满足于对“后现代”理论的评介和评述。他们开始极力宣扬“后现代主义”在中国的产生不仅可能,而且正在成为事实。从当代中国政治经济的急剧演变中,他们声称可以抽绎出大量的所谓后现代因子。中心与主体的离析,深度模式的消解,传统与历史意识的失落,大众文化的勃兴等等。他们对上述种种倾向大加推许。由于未能辨明“后现代主义”在西方精神文化主流中的堕落和反动本质,他们错误地认为这一思潮代表着西方文明向更高一级形态的嬗递。他们甚至相信,它最终成为主导中国历史文化发展的新架构,不过是个为时早晚的问题。

“后现代主义”思潮何以能在中国文化界流毒广布,其原因远比我们匆匆作出的判断要复杂。追溯起来,首先我们无法回避文化大革命给所有中国人留下的心理后遗症。那段癫狂的历史,真如一块烧得通红的烙铁。它烫穿了那一整套有着华丽包装,曾使人们痴心迷恋的意识形态神话。在为理想的凋落哀恸之余,人们渐渐滋生出一种近乎偏执的清醒。这种清醒使人们在排斥伪价值原则的同时,为防再度遭受欺骗戏弄和侮辱,索性将世间一切价值原则一并拒之门外。抱定如此决绝的态度,确实让人有种淋漓快感,但快感之下却是一个黑黑黢黢无所依傍.落下去便无以自拔的深渊。

我们看到,一场文化大革命,整个民族的世故圆滑孱弱几达无以复加。而与市场经济体制伴生的唯利是图的风习,更加助长了人们精神上的普遍沦丧。就在那场喧嚣一时的政治风波过去之后,中国知识分子勉强点燃的理想主义营火,仅存一堆余烬。他们中的一部分人之所以突然变为“后现代主义”的趋骛,正是因为这能使他们的潦倒心态得到安抚。必须承认,借用“后现代主义”的一系列原则,对于主流意识形态的霸权地位确实具有巨大的冲击和瓦解作用,在一定的历史阶段,这种作用甚至必不可少;然而,由于缺乏某种终极性的价值体系作为依托,这种作用最终将流于短促狭隘和浅薄。

中国后现代论者鼓吹的某些观念,诸如拆除深度,追求瞬间快感,往往包藏着希求与现实中的恶势力达成妥协的潜台词,主张放弃精神维度和历史意识,暗合着他们推委责任和自我宽恕的需要,标榜多元化,也背离了强调反叛和创新的初衷,完全沦为对虚伪和丑恶的认同,对平庸和堕落的骄纵。令人可悲的是,这些观念于他们不仅是文化阐释估评的尺码,更上升为一种与全民的刁滑风气相濡染的人生态度。如果说西方后现代文化中的解构行为,虽以取消精神向度为目的,但置于西方千百年精神文化传统的深远源流中去看,仍然不乏一定的精神意味,有种使其针对性和破坏性得以成立的背景精神;那么反观中国,精神因素的赤贫一直是传统文化的固有禀性,因此后现代论者所倡扬的解构仅仅只能触及文化的表层,终究化为一记空言而已。

新“国学”:第三次逃亡的另一翼

很少有人意识到,对“后现代主义”的宣扬只能代表第三次精神逃亡的一极,与此遥遥相对互为呼应的另一极,则是不久前发源于北京大学,很快波及整个知识界的新“国学”热潮。

这场热潮初起的势头不可不谓猛烈。耄耋之年的学界泰斗,初孚名望的青年学人,纷纷移步出列,站到重新染红的“国学”旗帜下。部分报刊为此辟出专版专栏,展开围绕“国学”价值意义的研讨。以“国学”立意命题的专著丛书不断被列入出版计划。北京不少高校接连举办有关“国学”的讲座。在北京大学,以“国学月”命名的系列活动,成了一场草草赈济年轻的西方文化灾民们的流水宴席。由于参与此项运动的多为国内知名学者,其倡言的煽动力和蛊惑性之强可以想见。

回瞻中国学术百余年来发展历程,不难发现“求是”与“致用”的矛盾贯穿始终。这一矛盾在章太炎那里是“真”“俗”之辩,到了五四则为“启蒙”与“救亡”的错综缠结。中国知识分子过分炽烈的现世情怀,使得他们往往比照政治功用来为学术进行价值定位,模糊学理探究与政治批评的界限,最终导致以政论僭取学术,以学术包纳政论的恶果。有鉴于此,九十年代不少学者力主确保“求是”大端,摒弃“致用”末节,维护学术研究的纯正品质。平心而论,他们的主张本身并无任何偏颇失当,况且对于中国数十年来意识形态统辖学术研究的积弊,也算一次难能可贵的矫正。然而,透析隐藏于这一流行论调下的心态,我却不能不感到疑虑重重。五四先驱者们走下运动前台后返归国学的旧例,为什么会在七十余年过去之后,居然再度降临在新一代学者身上呢?

两种现象的惊人相似之处,提醒我们必须充分考虑时代变迁施加于学者心理的影响。很显然,两代知识分子最终转向所谓纯学术研究,均是在其社会理想遭受重创,对现实处境备感失望的情形下,因心理失衡而采取的一种最低限度的续存方式。对于九十年代的学者说来,太多的翻覆流变起落沉浮,已使他们对各种宣谕说教产生厌倦和鄙薄。而在向主流意识形态边缘和外围加速滑落的过程中,他们又担心惯性的力量最终将使他们失去自控。和五四一代一样,他们的困惑也体现在如何确立一种超乎现实功利之上的个人立场。表面看来,回归“国学”似乎正是这种立场的奠基式,但细加分析,就会发现其中包含着一种备受辗轧下产生的心理扭曲。强调学术的纯粹自足,这一认识与其说源于观念上的自明性,不如说更多代表着外部因素作用下产生的反激效果。至于标举政学分途,其真正导因也不在学术而在政治,不在对学术研究的本质产生了洞识,而在对政治锋争的前景失去了信心。这种行为,正如一个人走路跌了一跤,却责怪起脚上穿的鞋子,决定从此以后改成赤足,以为这样就能保证永远不再跌跤一样荒谬。

更可惋叹的是,国学论者的学术主张与实际做法严重脱节。他们研究的重心早已不在传统国学的范畴,更多倒是用社会历史背景分析的方法,对学术史上的学派人物或思潮倾向作出阐发评价,并且字里行间仍未消弥一己的訾誉褒贬。这就是说,他们所标榜的纯学术连他们自己也未达到。

我想,“国学”在今天的回潮,正好暴露出一批知识精英价值取向上的迷惘和精神建构上的消极。而且,这批人一方面口口声声号召回到书斋中潜心向学,一方面又并未真正淡泊个人的得失取予,世间的冷暧炎凉。看似是不甘心“国学”长久遭人冷落的命运,实则是对自己投身的职业产生了动摇和犹疑。制造一场所谓的“国学”热潮,无异于以商业的促销手段来抬高自己身价。处身商品经济的滔天浊浪中,他们自诩清高脱俗,然而“国学”热恰是他们不甘寂寞不忘市纷心境的返照。

今天,正是由于国学论者的推波助澜,一种泯灭性灵散发着腐尸气息的学风弥漫于整个知识界。这种学风名为对80年代普遍存在的空疏浮噪风气的矫正,实则意味着中国知识分子主体意识的消褪和创造精神的枯竭。无数人沦为方法论的奴隶,材料的仆从,热衷从古今中外典籍中寻章摘句窃为已有,却全然丧失了个人的独特见识和真切感悟。在他们那里,方法论成了僵死教条的代名词,材料成了自我封闭的牢狱。至于无论多么浅显的道理,也非得借前人之口说出才能成立,这只能引为他们智商低下的最好证明。即便是在被称为中国最高精神堡垒的北京大学,对创造力的贬抑和压制也已达到无以复加的地步。这一学风固然其来有自,但它一个极为重要的源头,不是旁人,恰恰是学贯中西的一代大家钱钟书。钱氏以《谈艺录》、《管锥篇》等书,展示了一种“观赏学术”的极品。钱氏自恃其无以伦比的天资,学术上不乏新人耳目之处,甚至堪称自成一格,但总的说来,终不免流于琐屑浮华,陶醉在个人渊博学识的陈列中,与真正大器相去甚远。可以说,钱氏以其在当代中国学界享有的万人膜拜的地位,引发了一股引经据典炫文取宠的歪风。虽然绝大多数学人,纵使心智耗尽也连钱氏的只鳞片爪不可或得,但他们毕竟都将钱氏视为隐逸的典范和以学术自娱的魁首,私心倾羡不已,以至深受其祸。