目前中国医药企业在国际化方面遇到的难题,也曾经困扰过日本制药企业,日本制药企业通过资本运作,直接收购欧美生产型企业、欧美建立合资公司,以合资公司生产,通过规范市场的验证、国内合资企业为生产基地等多种方法获得成功,这些经典的商业运作,可以成为我国制药行业学习的榜样。

70年代

70年代是日本制药行业的资本原始积累阶段。受益于全民医保政策,日本药品市场大幅增长。政府制定了高昂的药品价格,并且医生从药品销售价格中赚取丰厚利润,使得这个时候的日本药品市场成为仅次于美国的全球第二大市场。这个时候的市场主要集中在国内。

整体市场规模从1970年的10025亿日圆,增长至1988年的50595亿日圆,占世界药品市场的18%。

此时的日本国内制药市场得到了日本政府的多方位的保护,通过多种途径限制跨国企业进入国内市场。比如,日本只保护药品的工艺专利,不保护化合物专利。这就给国内的药企仿制国外药品留下了空间;其次,日本政府规定,国外制药企业不允许单独在日本国内申请药品的有效性和安全性研究,也不允许单独进行新药临床试验。如果要进行这些研究,必须有日本企业的参与。这对于跨国制药企业来说,又是一道政策性壁垒。日本政府限制国外企业在日本的直接投资,不允许建立独资子公司,但是可以建立合资公司。直到1975年,外商独资企业才变得合法。

一方面,跨国企业在日本寻找合作伙伴,与本国企业成立合资企业,以合资企业的名义去申请临床研究;另一方面,他们直接授权日本企业销售产品,然后获取3%的销售额作为技术补偿。

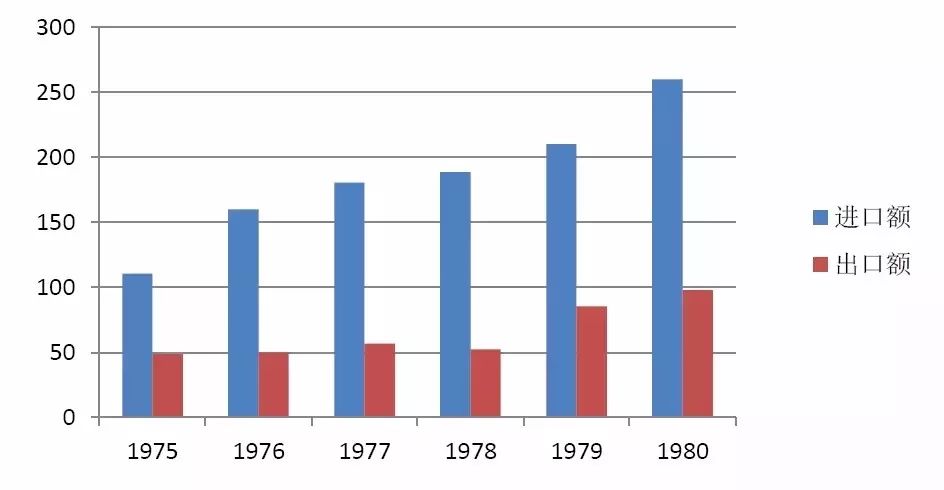

这一系列的贸易保护主义政策让日本国内制药企业十分依赖和热衷于代理跨国制药企业产品这样低门槛高利润的业务。虽然这种模式让药企赚得盆满钵满,但是也阻碍了制药企业的研发动力,所以在医药研发和技术方面,日本制药行业远远落后,医药行业的技术也依赖进口;在药品国际贸易方面,日本制药行业与电子、汽车等行业截然相反,对进口产品相当依赖,出口甚微。

所以,在70年代,日本医药行业整体水平相对落后,药品市场也主要依赖跨国公司的进口产品,行业对国外的依存度高。

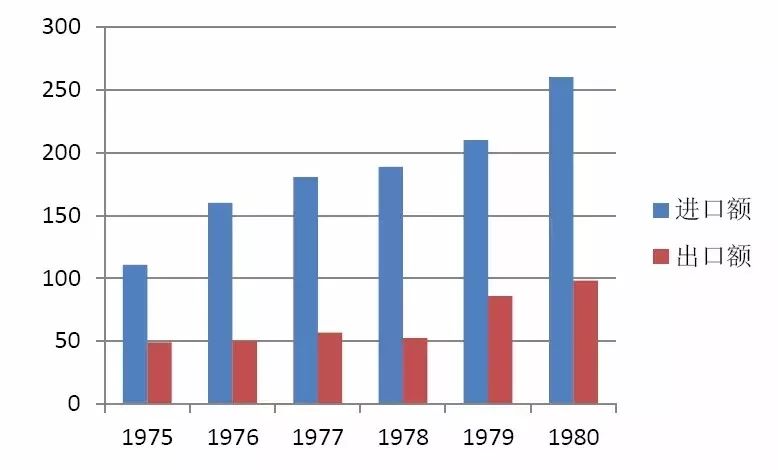

1975年—1980年日本制药技术进出口额(单位:十亿日圆)

1975年—1980年日本药品进出口额(单位:十亿日圆)

80年代

80年代,日本厚生劳动省开始削减医疗支出,控制药品价格,即新药上市第一年可以定高价,以后每年平均递减5%。虽然这个举措终结了日本国内制药企业的巨额利润。然而换个角度看,这对于制药企业从事新药研发却是一个很大的催化剂。其次,日本医生源于药品的“医生利润(Doctor’s Margin)”,鼓励他们给病人使用更多的药品,更贵的药品——新药当然是最好的选择。所以这一切都激励了日本企业从事药品研发的热情。80年代初期的时候,日本企业在新药研发上的投入比例平均高达17%,远高于同时代美国,英国等发达国家。

这个时期,日本巨额投资于医药研发,是以仿创药为主,也就是Me-too药,是基于一些已知药物的化学结构,进行一些化学成分的修改,形成新的分子结构而不会影响药理作用机制和靶向位点。而所以这些并不是真正意义上的新药创新。尤其是对于日本这样的在70年代没有积累太多经验和沉淀的制药行业来说,从事仿创药这样一种“研发门槛低、周期短、见效快、效益高的短平快”的研发方式还是符合当时日本制药企业的实际情况的。因为厚生劳动省特殊的新药审批政策,过于重视新药的安全性而忽视有效性,所以日本制药企业研发的新药往往只能在日本上市,也就是“本土新药”。根据券商的统计报告,在日本市场上市的新药中,“本土新药”的比例一度是超过了40%。所以从这里能看出,这一时期的日本国内市场的Me-too药物数量非常多。

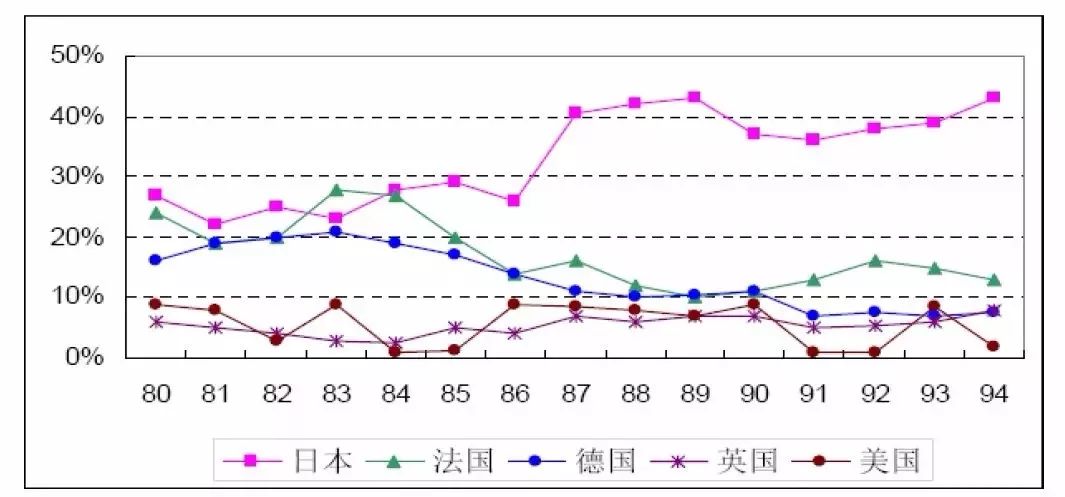

80年代(1980年—1994年)发达国家本土新药占上市新药的比例:

另外,厚生劳动省大举削减医疗支出,国内药品价格连续下降,和同期的其它国家药品相比,在价格上就具有了一定的竞争力,这对于日本企业进军海外市场是一个不小的推动力,

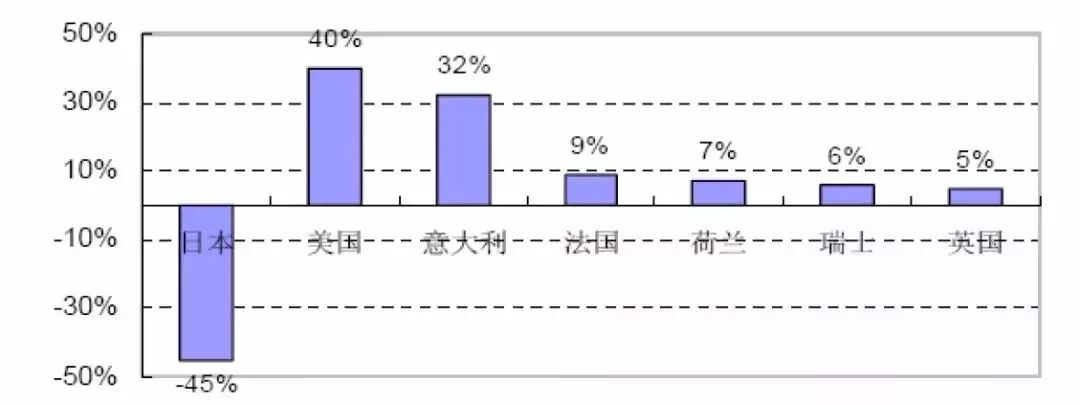

1982年—1988年主要药品市场销售额最大的处方药价格变化:

所以,日本的制药企业在80年代的时候,开始大量投入研发,虽然国内市场上的Me-too药泛滥,但是日本企业的研发水平仍然是大有进展,缩小了和欧美之间的差距。企业也多是选择合资、参股的方式成立研发中心,提升研发等级和水平。

90年代

90年代,日本经济泡沫破裂,经济陷入低谷时期,政府承担着吸引外商投资复苏国内受重创的经济的重任。日本政府在此基础上修改和废除了一些保护性的条约:

新药临床研究通过后审批时间由2~3 年缩短为1 个月。

1993年,日本宣布在5年内消除药品和医疗器械等产品的关税和非关税壁垒。

1998年开始,日本采用ICH国际通用临床规则。

开放医药市场对于日本制药企业来说,是一个很艰难的挑战一方面政府缩减财政支出,控制国内药品价格;另一方面,国内市场份额又遭到跨国制药巨头的挤占,根据JPMA(日本制药工业协会)的数据统计,90年代的跨国医药企业在日本的市场份额达到30%—45%之多。面临日趋严峻的国内环境,日本制药企业加快了全球布局的步伐,从而减小对本土市场的依赖,走向国际是企业维持成长的唯一出路。

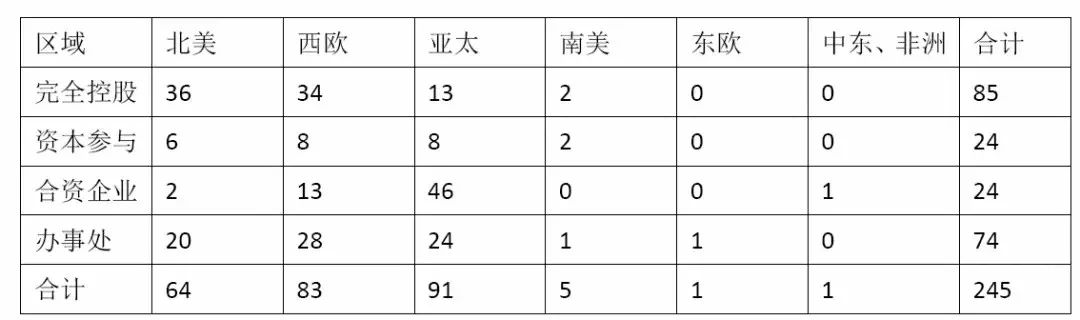

1993年日本制药企业海外分支数:

因为日本制药企业缺乏海外药品推广的经验和人才,尤其是美国FDA对于新药严格审批的和质量验证方面的规则,

让日本的企业想跟进一步的发展非常困难,所以日本制药企业大致采用以下几种策略:

1)授权跨国医药企业代理公司的产品,收取10%左右的代理费;

2)在欧美成立合资企业,以合资企业的名义引进日本企业的新药;利用合资企业的本土人才去FDA 注册新药、推广新药;

3)利用日本境内与跨国企业的合资企业生产药品,以进入欧美规范市场;

4)收购兼并规范市场中小制药企业,利用中小企业的人力资源完成药品注册、推广等。

日本制药企业在这一时期深刻地认识到只有拥有自己的完善的产业链,才能结束被欧美药企“压榨”和“剥削”的局面,下面主要介绍几个经典案例:

1990 年,日本山之内公司在荷兰收购了Royal Gist Brocades 制药公司的药品部门作为欧洲研发、生产和销售的根据地。在药品生产方面,公司派人仔细跟踪学习了规范市场生产流程,欧洲药监部门的监管政策等,数年后公司又在意大利成立了欧洲生产基地;1994 年公司又以此为销售中心,把销售网点向欧洲12 个国家扩张,包括法国,俄罗斯,德国等;90 年代末,山之内基本完成了欧洲的布局。

1996 年,三共制药与美国ParkeDavis 制药成立合资企业,以帮助三共完成抗糖尿病新药曲格列酮的临床研究和日后推广销售,双方承诺三共制药在三年后拥有买断全部股份的权利。合资企业招聘了大量有经验的本土员工,进展顺利,在辉瑞公司并购Parke Davis 公司前夕,三共完全持股,就这样三共初步完成了美国销售团队的建设,结束了与跨国企业瓜分利润的时代。

所以在90年代,日本完全开放药品市场,在研发方面,日本企业小有建树,更多的Me-too 药成功登陆欧美市场。由于人才、国际经验、语言等瓶颈,授权欧美制药公司代理销售成为主要的合作方式。这种方式大大蚕食了日本制药企业的利润,所以它们对本土市场依赖的局面并未得到改变。

21世纪之后

21世纪之后,日本制药产业链初步完善,但同时也面临了一些新的严峻的问题:

1)国内市场增长缓慢。根据IMS数据,2007 年全球药品市场平均增长率为6.4%,而日本国内的增长率仅为3.8%。

2)新药匮乏,由于传统仿创型研发方式面临瓶颈,FDA 审批新药的要求日趋严格,自2000 年日本新药研发步伐放缓,新药数量急剧减少;

3)随着畅销药在美国和欧洲的专利即将到期,未来几年内日本药企的“重磅炸弹”级药品的销售额将会大幅减少;

4)日本本土市场的竞争格局愈发激烈。各大药企争相在仿创药领域竞争以分得一杯羹。

为了应对逐步恶化的国内外环境,日本制药企业采取内部整合和外部扩张的策略。在2005年,日本第一制药和三共制药合并成立了第一三共制药;山之内公司和藤泽公司宣布合并成立了日本第二大制药企业安斯泰来。强强联手,内部整合,日本企业为进一步的国际化战略,提供了资金上的支持,奠定了良好的基础。

2008年,日本药企开始涉足仿制药领域,根据IMS的数据统计,全球仿制药市场总额保持快速增长,复合年均增长率达到11.5%,IMS预测未来5年内仍将保持10~14%的增速,仿制药在全球药品市场中的比重,从2000年的7%,提高到目前15%左右,预计2015年将超过20%。

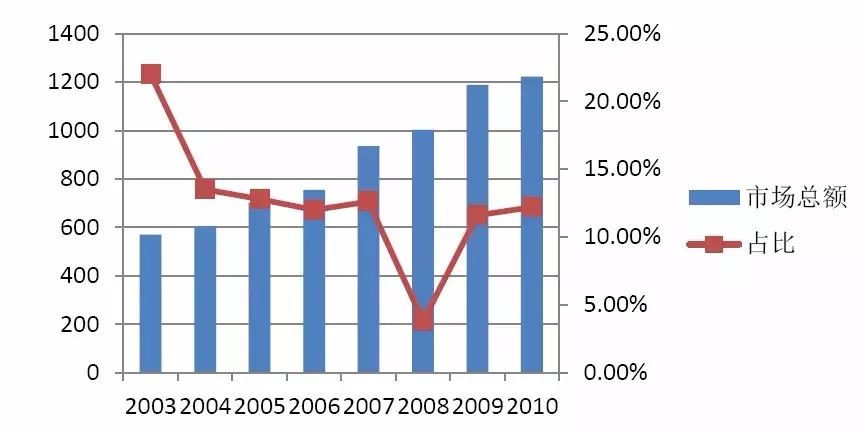

下表反应了2003年—2010年全球仿制药市场的增长情况:

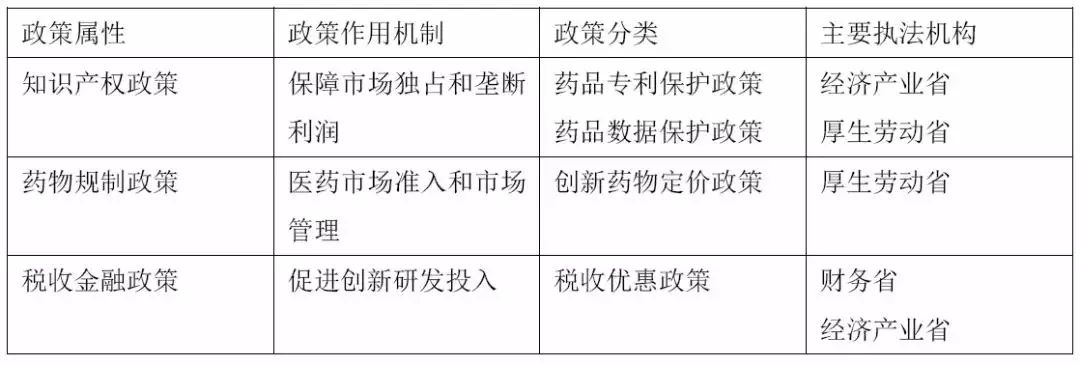

所以,在“生物技术产业立国”的战略背景下,日本政府也出台了一系列政策用以激励国内的创新药物研发,

主要可以分为:知识产权政策、药物规制政策和税收金融政策三大类,具体可以参考下表:

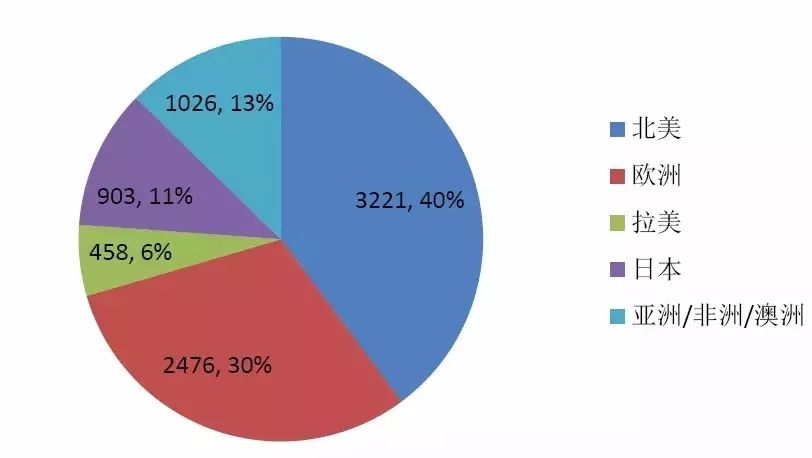

2009年世界药品市场分布

数据来源:IMS .Health 单位:万亿美元

这些药物保护和扶持政策有效地推动了日本创新药物的研发。

首先,药品专利保护政策和药品数据保护政策就组成了一个双重保护机制,对那些从研发到获批上市耗时非常长的药物尤为重要。与欧美国家不同,日本药品保护制度创造性地将市场独占与药品上市后再审查制度捆绑实施,这在保护创新药物知识产权的同时,有助于增加对创新药物不良反应的监测和控制。所以知识产权保护政策有效遏制了医药技术创新过程中“搭便车”效应,并在创新药物上市后授予其市场独占权力,形成市场垄断机制,延长产品的市场生命周期,保障研发企业的高额利润。

其次,是独具特色的创新药物规制政策。日本实行全国统一管理的政府药品价格管理机制,其新药定价核算模式采取“类似药参照定价法”。也就是针对同一种适应症,选择同一效能、药理作用和化学结构类似的对照药,结合新药的创新性、实用性和市场性的因素来确定药品价格。这个政策在有效控制药品价格、降低公众医疗成本的同时又赋予创新药物加价的特权,大力促进制药企业加大创新药物的研发投入,带动医药GDP的增长。

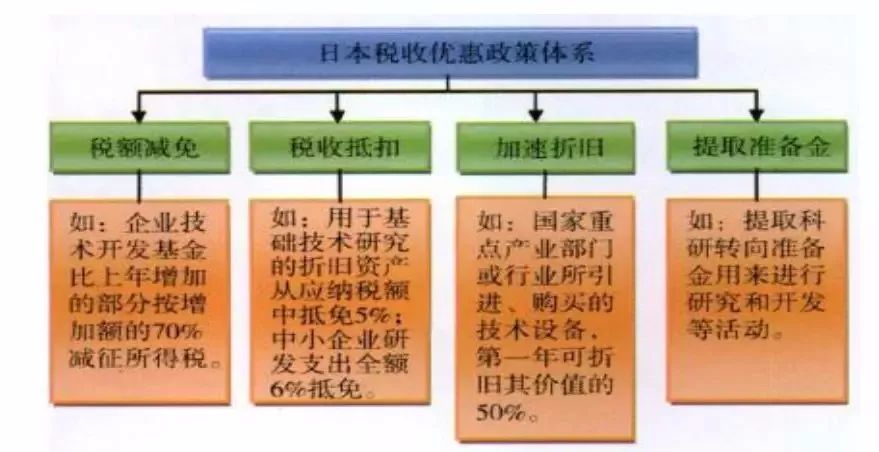

最后,税收金融政策的改革。日本的税收体系包括所得税、财产税和商品税三大类共计57个税种。考虑到医药产业技术创新的企业法人主体地位及税收优惠政策的激励效果,日本主要从企业所得税方面给予了特别的税收优惠。优惠政策体系主要包括税额减免、税收抵扣、加速折旧、提取准备金等内容。

日本税收优惠政策体系: