2017年3月,

姚晨在微博上晒了几张,

自家娃在田间地头玩耍的萌照。

种树、喂小猪、摘草莓

渴了摘根黄瓜直接啃着吃,又脆又甜。

这个让姚晨特别感谢的“地主婆”叫石嫣,

早在2016年,

她就和姚晨一同入选了“全球青年领袖”。

2017年,

她又成了“全球40岁以下影响食物系统的20个领袖”。

然而,十年前,

或许连她自己都没想到自己会跑去“当农民”。

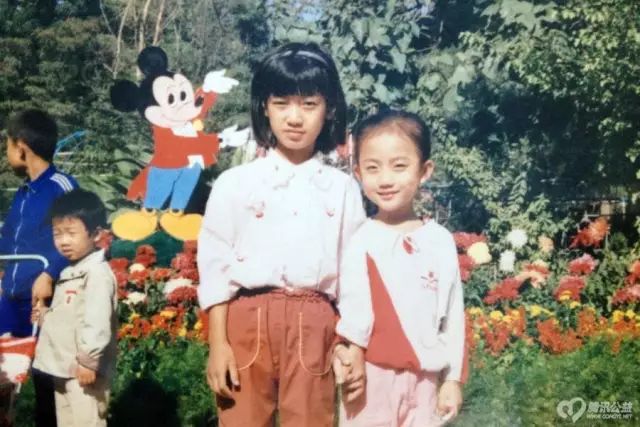

石嫣出生城里,

从小没干过农活,

大学,她却误打误撞进了河北农业大学。

然后学霸力大爆发,

一路被保送到中国人民大学硕博连读,

师从

著名的“三农”专家温铁军。

温铁军被称为根植乡土中国的思想者

受传统教育方式所限,

石嫣对农业一直一知半解,

极其缺乏农村实践经验,

甚至连农作物是如何种出来的都不清楚

。

所以,一直盘算着找机会到农村好好实践一番。

机会总是留给有准备的人。

读博时,有个到美国留学半年的机会,

在温老师的推荐下,

优等生石嫣去了美国,

成为中国第一个公派到美国插队的研究生。

原本,她对美国留学生活充满期待,

结果,当她从北京辗转来到明尼苏达,

然后又坐了三个多小时车到达农场,

才知道,自己竟是来当农民。

每天早8点,

石嫣就到地里去干活,

犁地、播种、浇水、除草,

傍晚下班到家经常浑身酸疼。

最初对田园生活的想象,

被一天天简单而重复的生活消耗着,

她第一次产生怀疑,“自己做的事,有价值吗?”

直到,

当她用自己种出来的菜做了第一顿饭后,

之前的所有疲累一下子消散,

因为真的太好吃了。

她第一次感觉到,

自己和食物的关系。

慢慢的,

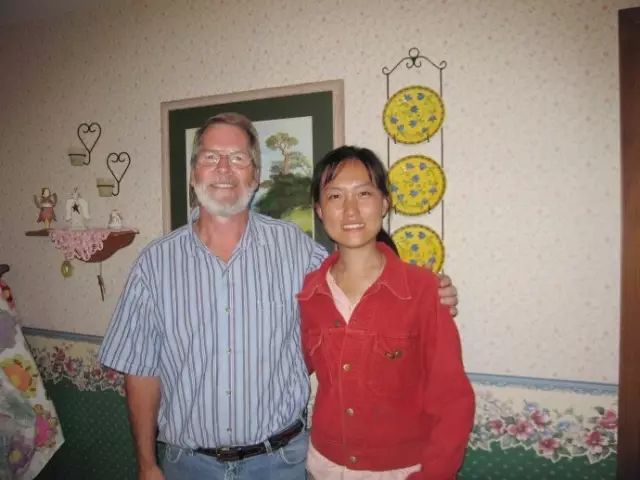

石嫣开始融入农场生活,

偶尔还会去邻居农场经理夫妇家做客。

每到周末,

石嫣会和员工们一起,

给附近小镇的会员们送菜。

后来,当被问到最喜欢的农活时,

她竟不假思索地答到:除草。

刚到农场的时候,

那是最有挫败感的一项工作,

跪在地上,大风吹在脸上,一干就是半天。

但是,

也因为除草这个简单重复的工作,

石嫣才了解到当地社区支持农业(CSA)的模式,

即居民提前将菜钱付给农民,

农民负责栽种,保证菜的品质,

居民也可以自己种菜,

他们彼此信任,也共同承担风险。

2008年底,

石嫣回到学校后不久,

就有点待不下去了,想吃好的菜好的食物,

这样的想法被每一顿饭重复提醒着。

可是在国内,有机蔬菜的概念还不被足够重视。

恰好她的导师在申请了一块试验田,

她没有多想,跟老师申请了基地,

并取名“小毛驴市民农园”,

她开始一边读博,一边当农民的生活。

很快,

她的这个决定像一颗定时炸弹在家里和同学圈中炸开。

她的父母也会说,

“上学上那么高学历以后,

还跟当农民一样,我觉得没什么价值似的。”

但此时的石嫣,

就像一块坚硬的石头,谁也说不动她。

她要用实际行动证明,CSA模式在中国也能行得通。

石嫣的农场不仅提供配菜,

还提供种菜服务,

这让很多市民很感兴趣,

短短一个月时间,

就有54户家庭报名。

正当这些家庭准备通过银行账号给石嫣交钱时,

却都被石嫣一一拒绝了。

不是不想要这些钱,

只是她不接受汇款或者转账的形式,

而是要自己上门去收款。

有一次她迟到了半小时,

把一个会员惹怒了,

“这么简单的事,就收个钱,干嘛那么麻烦?”

石嫣解释道,钱转账了,

我们就失去了一次见面交流的机会。

虽然遇到各种问题,

但这段天天进城收款的经历,

也给石嫣带来了宝贵的爱情,

她的“收费搭档”,

当时正在小毛驴休学一年做志愿者的程存旺。

后来,

他们在农场举办婚礼,

没有房子,也没有车子。

在老师、同学、会员和村民的见证下,

程存旺骑着一辆自行车,载着石嫣,

穿行在乡间小路上,

石嫣捧着一只西兰花,满脸幸福。

刚开始农场应季的蔬菜品种很少,

连续一个月收到绿叶菜之后,

他们配送到会员家的菜箱子被扔了出来,

抱怨说“脸都快吃绿了”,

石嫣就不断栽培新的有机蔬菜种类。

跌跌撞撞间,

石嫣的热情一点也没减。

他们每天四点起床去地里采摘蔬菜,

然后一家一家地送。

三年下来,

小毛驴的会员家庭从200多个,增长到800多个。

但仅仅800多个家庭,还不够。

解决了一部分人对放心菜的需求,

更多的人仍然在吃着不合格的食物,

2011年顺利毕业后,石嫣和老公决定继续创业。

他们在通州马坊村租了个农家院子,

建立起“分享收获农场”。

2012年,顺义区给这群真的在种地的年轻人

一个拥有20多个大棚的农场直接投入生产。

2013年,团队迁至顺义基地办公,

“分享收获”的规模逐渐扩大。