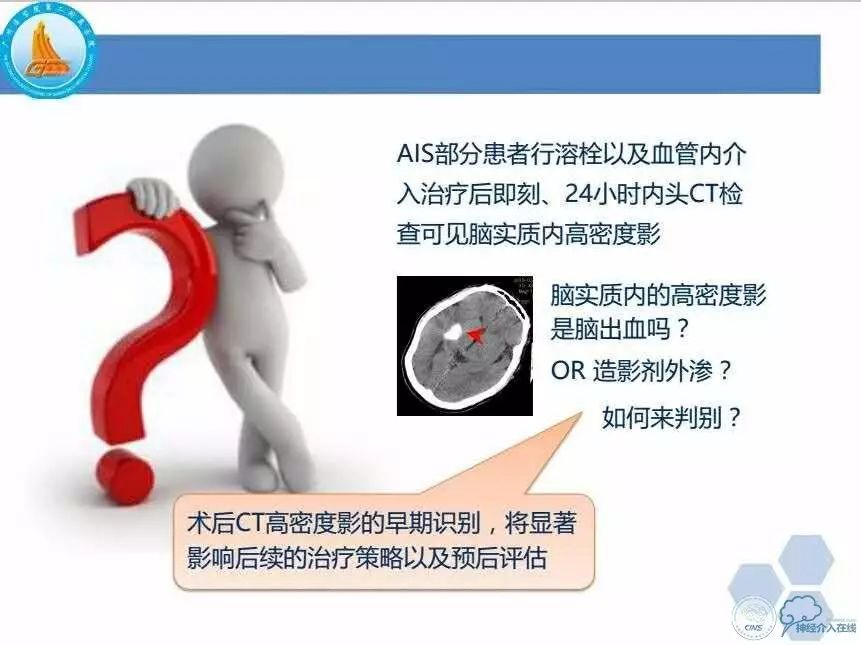

出血转化是急性缺血性脑卒中血管内治疗后比较严重的并发症之一,而血管内治疗(尤其是机械取栓)后即刻头CT高密度影发生率相对较高!那么对于即刻头CT高密度影到底是出血?还是造影剂外渗?

我们如何来判别?

这些都是比较困惑的问题

都将显著影响后续治疗策略以及对结果预后的评估!

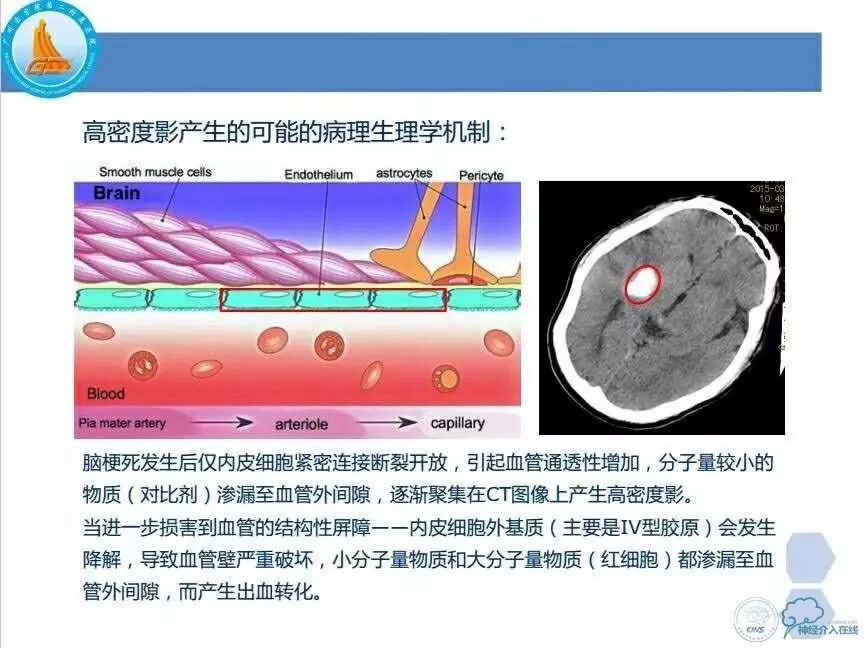

杨新光医师首先从高密度影产生的可能病理生理学机制进行分析

他分析指出高密度影产生与血脑屏障破坏的程度相关,当脑梗死发生后仅内皮细胞紧密连接断裂开放,引起血管通透性增加,小分子量物质(如对比剂)渗漏至血管外间隙,逐渐聚集在CT图像上就产生了高密度影;但当进一步损害到血管的结构性屏障(内皮细胞外基质),大分子量(如红细胞等)也会渗漏至血管外间隙,进而在高密度影基础上发生出血转化。

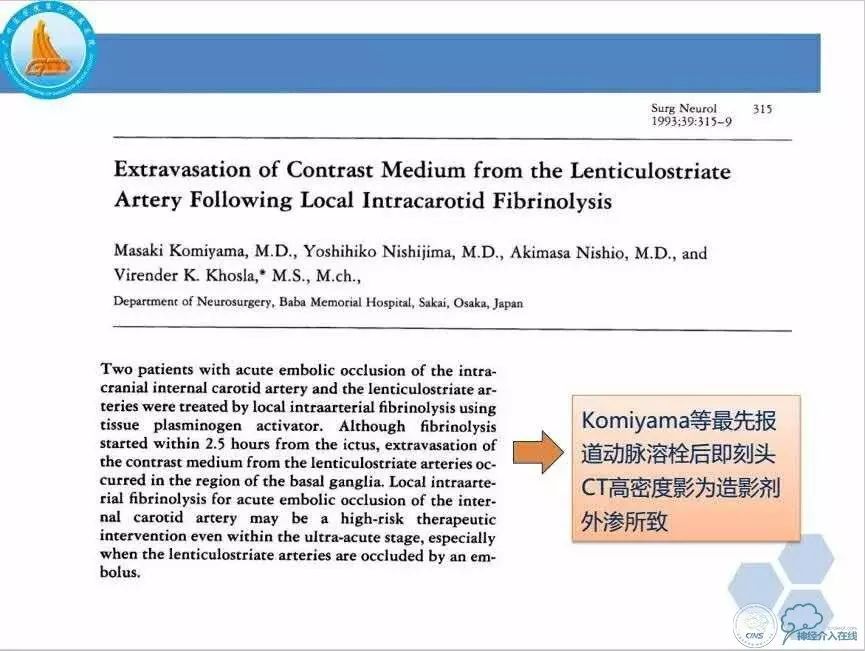

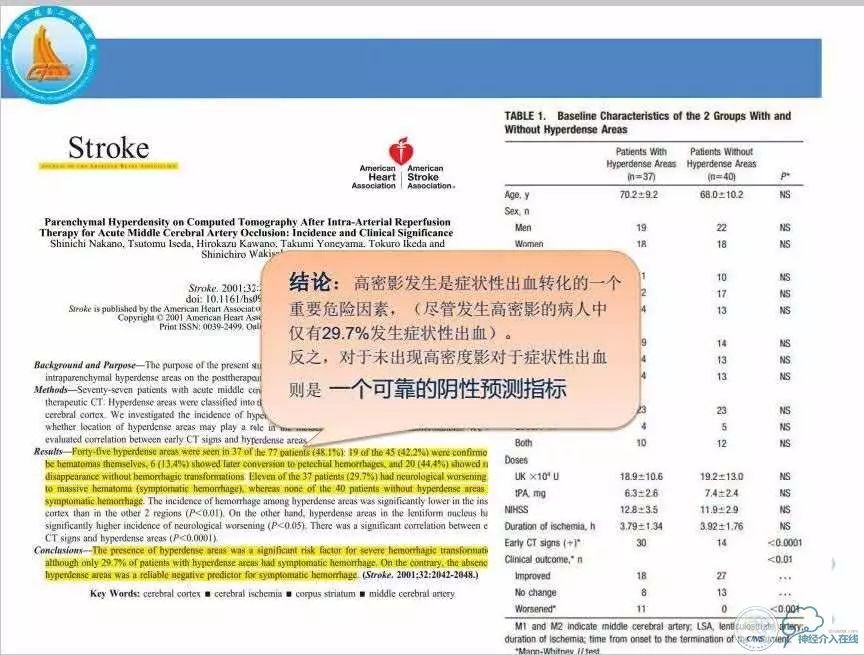

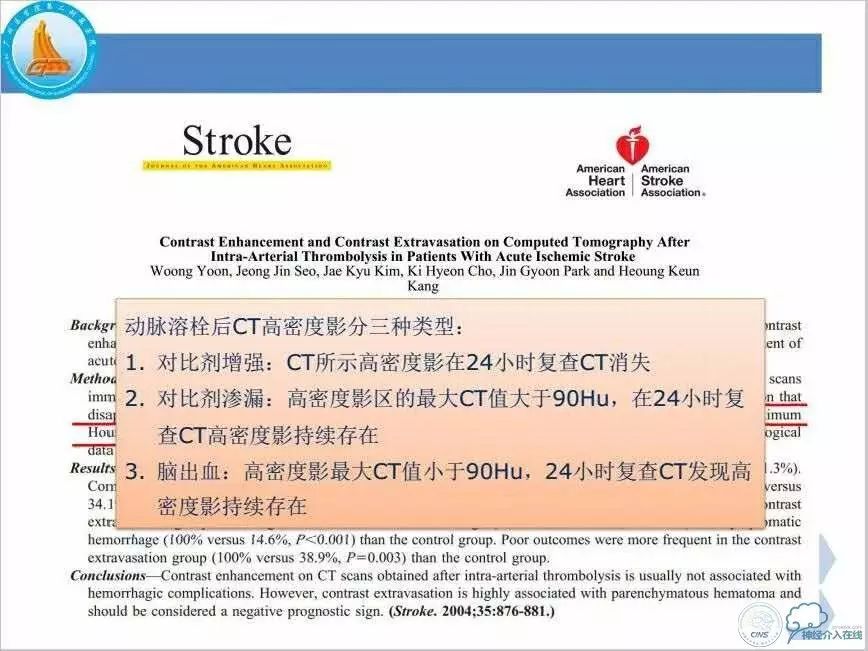

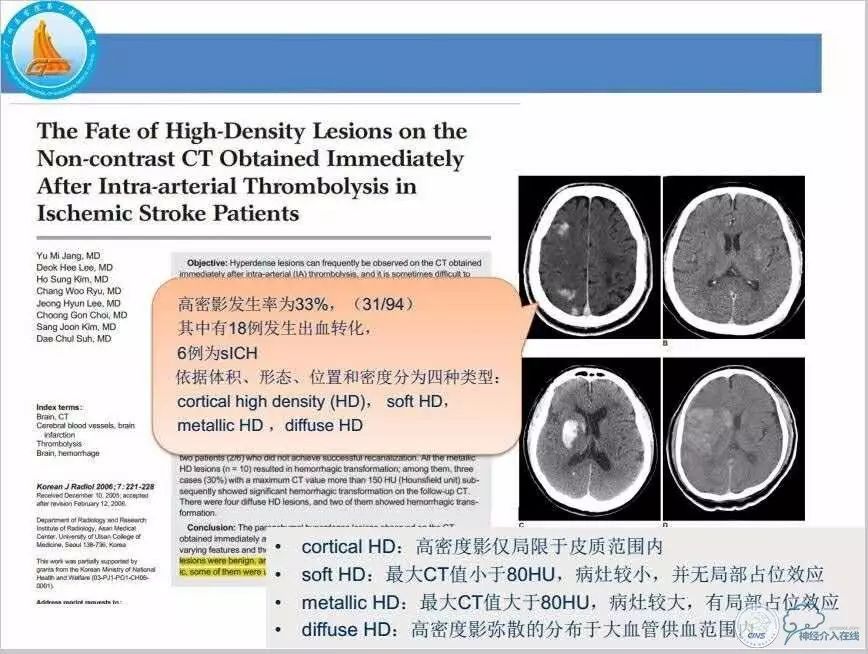

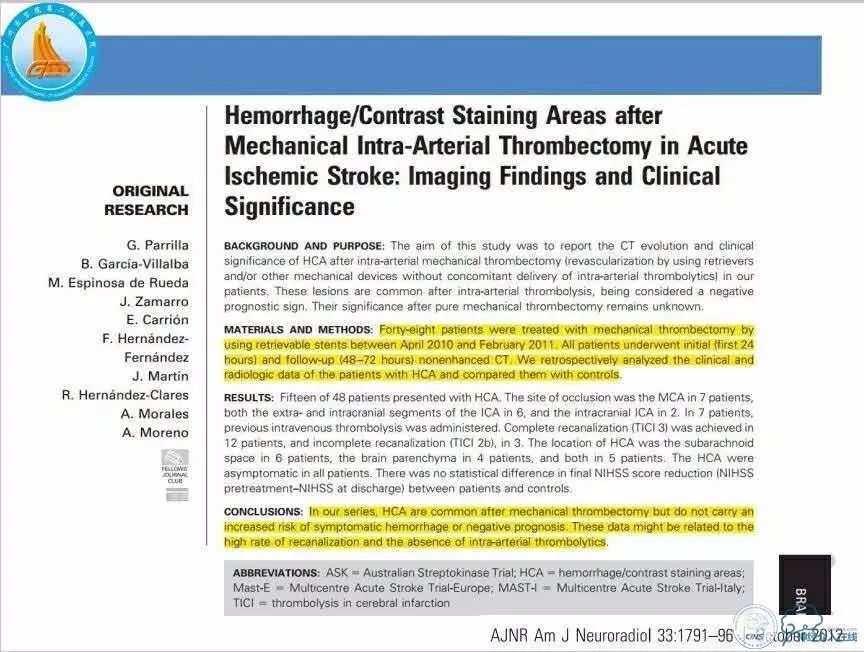

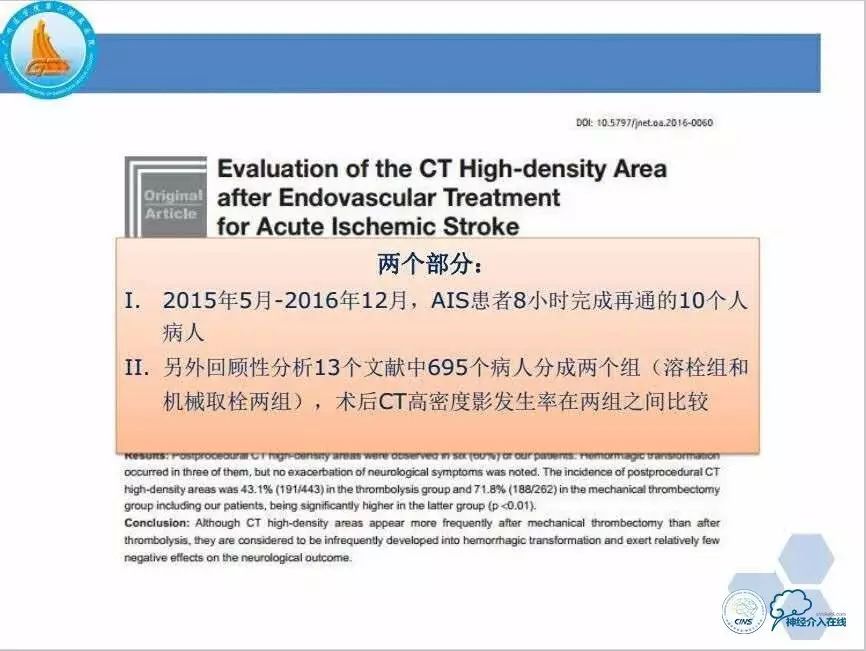

接着他回顾一组文献,指出既往20多年来不同的专家学者们对于血管内治疗后即刻头CT高密影认识和了解的概况,以及他们根据各自经验而提出的如何来断别高密影的不同手段和方法!

文献中提到判别的相关因素包括:对比剂的部位、范围、24小时内的转归(有无消散)以及CT值的大小等。

同时分享几个自己在取栓过程中遇到的经典病例,遂一展开分析,从不同的角度为我们提供了值得参考的相关经验,进一步加强我们对取栓术后即刻CT高密影判别的认识和理解。

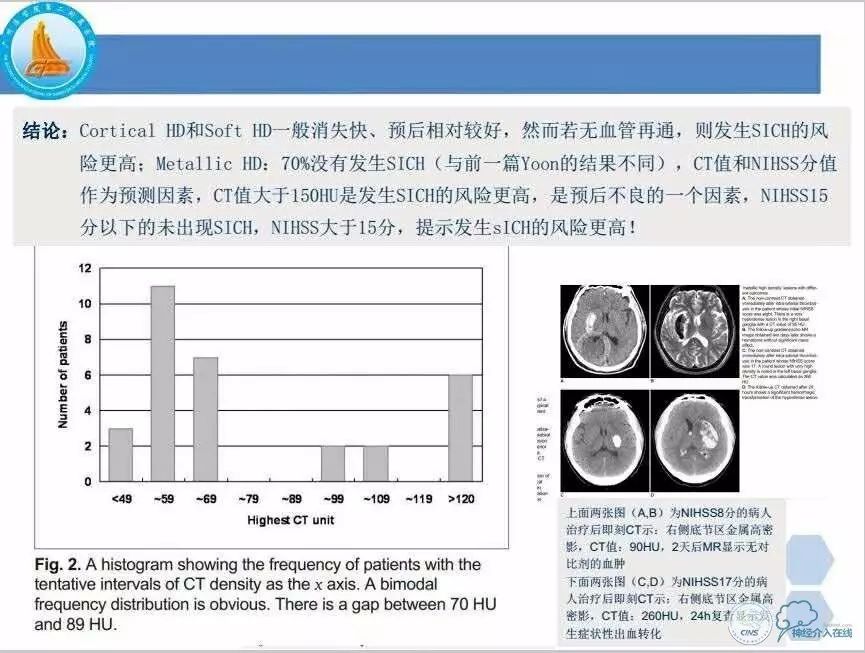

杨新光医师最后进行简单总结:关于血管内治疗后高密度影如何判别?目前尚无一致意见,具体与高密度影出现的部位、体积、范围、密度以及血管内取栓操作的次数、血管再通等情况相关。

他个人认为血管再通后一般在皮质、责任血管区域内散在、弥散的高密度影,或小的、淡的、消散较快,无局部占位效应的多以对比剂外渗为主,一般预后较好;而发生在基底节区的高亮的高密度影,虽多为对比剂外渗,但CT值越高,则发生出血转化的风险越高,多提示预后不良。

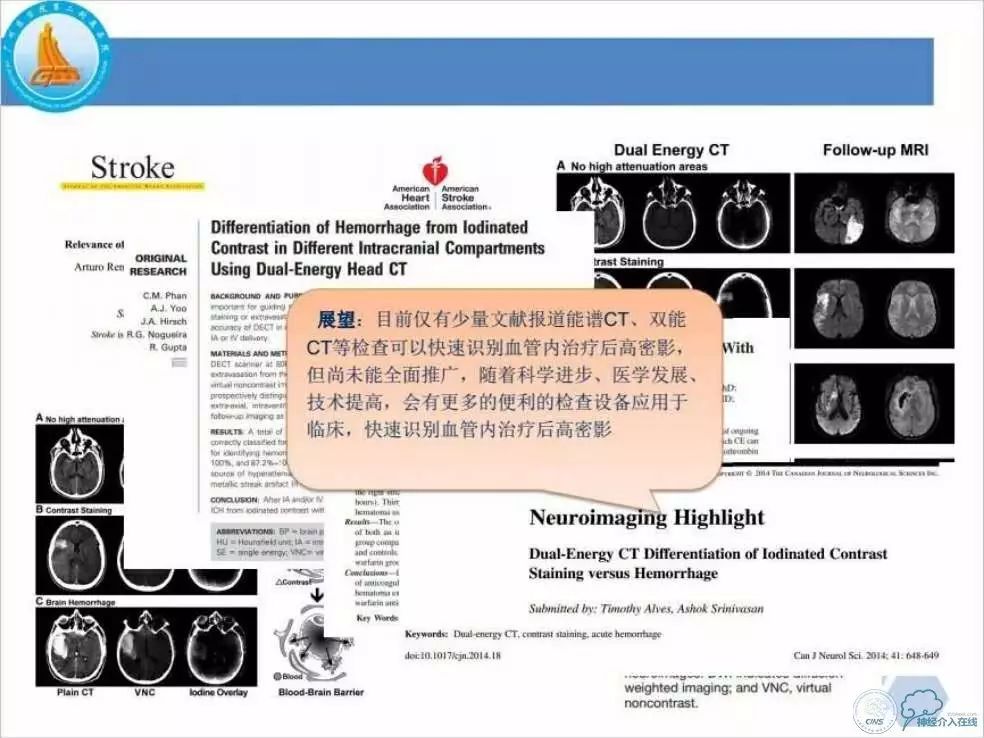

展望

:目前仅有小量文献报道能谱CT、双能CT等检查可以快速早期识别血管内治疗后高密影,但尚未能全面应用于临床,随着科学进步、医学发展、技术提高,会有更多的便利检查设备应用于临床,达到快速识别血管内治疗后高密度影的目的!