猫儿胡同·第409辑

送外卖的张爷的幸福生活

如果不认识张博帅,我对“北京人做送餐工”的印象,还停留在电视剧《北京人在纽约》里。王起明最落魄的时候,骑着个自行车,年三十夜里在华人街上压过爆竹渣,被大卫、郭燕开车撞倒。

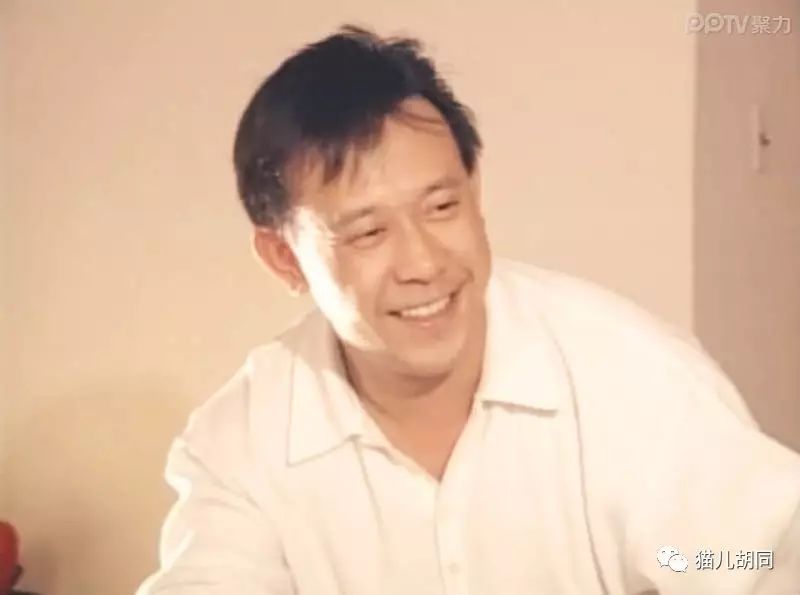

剧照。王起明骑在炮仗皮上,春节却还在送外卖。

后来王起明发达了,女儿宁宁不听话,他发了脾气,“你知道你爸爸没钱的时候是什么样吗?唱片?值10块钱?(把唱盘撅折)可你爸爸当初为了挣两块钱,我得骑着自行车,我得跑几公里,有时候会更远你知道吗?”

多辛苦你知道吗?

“我甭管下多大的雨,刮多大的风,下多大的雪,我得给人家拿一口热乎饭吃,我得按时给人家把饭送到。我得陪着笑脸,我就他妈跟个孙子似的。”

我得陪着笑脸。

这部电视剧是1994年播出的,至今已过去23年。这23年里,前20年我们生活水平一直在进步,逐渐我们也开始打电话给饭馆,叫个外卖。

直到去年,送餐这个行业可谓真正兴起了,不仅我们都成为常客,饿了么、美团、百度外卖等几家公司也先后兴起,真正让送餐员走进我们的生活。

我也常叫外卖,但是,我印象里确实没见到过一个北京人来送外卖。

今天咱们故事的主人公——张博帅,是饿了么的送餐员,北京方庄人,大学学历。据饿了么的统计,公司在全市近1万名专职送餐员,同时满足上述两个条件的,只有两个人。

张博帅是也。这个面相,不算老,不算年轻。摘了眼镜,双眼皮。

更重要的是,刚刚过去的2017年2月19日,是他40岁的生日。这一天他送了30多单。

您趁热吃

怕因为采访跟不上张博帅的节奏,我没敢在最忙碌的时刻去找他,而是约在了下午1点多。张博帅正在方庄环岛南边一家小饭馆门口趴活。手机响起,他拎着箱子进了饭馆。

趴活等单中。

进饭馆取餐。

不一会儿出来,骑上车,前往方庄桥南边送餐。

半路上他给顾客打了个电话。他戴着头盔,耳朵上挂着蓝牙耳机,似乎是连接不畅,他直接将手机整个塞在了脸与头盔之间。动作熟练,看来也是经常用这种“免提”的方式。

打电话。手机插在头盔里了。

也就是10分钟,我们来到了目的地小区楼前。张博帅拎着蓝箱子爬上四层楼,敲门,“您好,饿了么送餐。”接着顾客开门。

我站在楼梯上,只看到防盗门里面伸出一只手,甚至没有看到顾客是男是女。

跑上楼——

交接。

“再见啊,您关好门,趁热儿吃。”张博帅跑下楼,站在楼下还在喘。“我说话是京腔儿,咱北京人有垫话儿的习惯,所以我最后会说一句‘趁热儿吃’。”

“我看到自己得到5个星,我高兴。北京人嘛,还是得热情一句。”

张博帅骄傲地展现着收到的5星评价。

还没推上车,手机又响了,下一单任务到来。去饭馆取餐,骑车,目的地是蒲黄榆。他把车放在了小区门口,反手一指楼前的牌子,“小区不让车辆进入。跑进去吧。这是常有的事儿,遇上停电什么的还得跑上楼呢。”

“走到人家地界儿,就要守人家的规矩。”

这次开门接餐的顾客是个中年男子,不过我也没听到对方说什么。张博帅的最后一句还是“您趁热吃。”

土生土长的方庄人

张博帅出生的时候,还没有方庄这个地名。

他是1977年生人,当时出生在高庙,也就是现在玉蜓桥畔河边绿化带的位置。1982年他5岁的时候,还是林荫道的二环路,经历了一次扩建,他家便搬到了不远处的蒲黄榆。

“方庄”这一地名的是在1985年出现,北京晚报曾经报道过这里规划“古城群星”四个部分。

送餐途中的张博帅。

张博帅的小学、初中、高中都在附近,至1995年他高中毕业,他被分配到前门商业大厦,做店内展示广告业务。两年之后他又被组织选派,去上大学,在党校经历三年半的半脱产课程,从经济管理专业本科毕业。

国企改革风潮让老单位上上下下地冲浪,回到单位工作时间不长,单位倒闭了。此后至2016年的十多年里,他做过22家连锁超市的督导,做过母婴用品,做过网站。成家生孩子,一切如常。

看派单。

2016年二胎放开之后,他家的老二出生了。当时他的收入是每个月除去五险一金,拿到手近4000块,他觉得生活压力不小,考虑换个工作。

之前叫外卖与送餐员聊天,他觉得收入还不错,“你愿意的话,可以试试。关键是你对这片儿熟吗?”送餐员问。

“你来这儿多少年了?”他反问。

“三年了。”送餐员回答。

“我在这儿三十多年了。你说,熟吗?”

看派单。

2016年6月,他很平静地,正式成为了一个送餐员。别人眼中,一身制服,为了他人一口热乎饭菜快速奔波在车流之中,时时刻刻充满危险;但张博帅骑上车的时候,却感觉到了一种前所未有的踏实——

“这么多年,我并不是通过

自己的

、纯粹的努力去挣钱,而大都是通过‘关系’去挣钱。现在送餐这个工作,是纯粹凭靠自己的劳动挣钱,多劳多得,心里踏实。”