中文知识界长期流传一个神话:

这种说法,不止见于通俗历史读物,也见于学术著作。下图即截取自一本严肃的学术著作,书中说:

“江户末期男子的识字率是40%~50%、女子是15%。武士及农村的村长之类的干部几乎100%识字,城市商人识字率也达到80%以上”。

作者给这段话标注了两个注释,显示这种说法在学术界流传已久。

图:某学术著作如此叙述明治维新前夕日本平民识字率神话

还有更神话的说法。

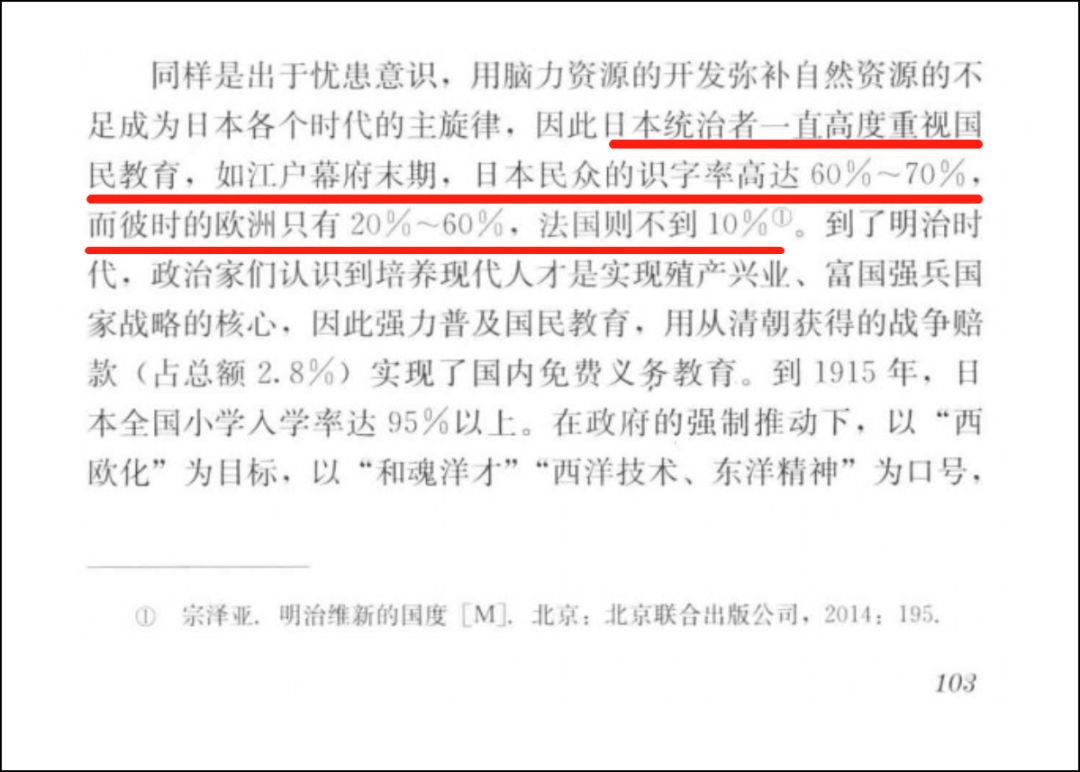

下图截取自某学术论文。文章将明治维新前夕日本民众的识字率提升到了一个新的高度,且认为比同期的欧洲(法国)还要高:

“江户幕府末期,日本民众的识字率高达60%~70%,而彼时的欧洲只有20%~60%,法国则不到10%”。

图:某讨论日本“国民性”的学术论文,对江户幕府时代日本民众识字率的表述

这个神话,常被用来比较中国的清末新政与日本的明治维新。

许多人依据这些数据,得出结论:

明治维新前夕,

日本民众的识字率远高于中国。

再将这个结论,与清末新政的失败、明治维新的成功相结合,推导出一种认知:晚清中国的“国民性”不足,国民程度太差,是新政无法成功的重要因素;而清末新政的不成功,导致了中日两国的国运,在近代大不相同。

国运,与国民的受教育程度之间,当然是有关系的。

但“

明治维新前夕,

日本

民众的识字率远高于中国

”之说,却并非史实,而是一个统计上的陷阱。

图:欧洲人绘制的1840年代的中国

中文知识界之所以会流传这个神话,一个重要原因,是部分日本学者也说过相似的话。

比如,北冈伸一在《日本政治史:外交与权力》中这样写道:

“在江户初期,识字对武士来说,并不是理所当然的事情。不过,在江户后半期,不识字的武士就是例外了。

据说识字者的比例,即识字率(literacy)在幕府末期的成年男子中为40%~60%;成年女子为10%~20%。这在传统社会是惊人的高水准,即使在现在,在此水准以下的国家也为数不少。

由教育的普及带来的各种效果,其一就是文书行政成为可能。一旦识字率超过10%,通过文书复杂有效地传递内容,就成为可能。”①

“据说”二字,显示北冈伸一并未考据过上述数据的真实性。

其实,

江户时代并没有留下关于民众识字率方面的全面调查。

江户时代日本识字率奇高的神话,最早产生于来到日本的西方人,比如1811年被日本俘虏的

俄国船长戈洛夫宁,在他的《日本幽囚记》中说,他接触到的日本人都拥有读写的能力。

图:《日本幽囚记》,1816年刊行

虽然江户时代没有留下民众识字率方面的全面调查,但日本学术界在这方面也有一些研究,可供参考。

比如,教育学者八鍬友広《十九世纪的识字率调查》一书的研究结论是,在江户晚期:

日本6岁以上儿童,能写自己姓名者,男性约为89%,女性约为39%,能写自己的姓名和村名者,约为63.7%,能够记账者约为22.5%,能够写普通信件者约为6.8%,能够写普通公文者约为3.0%。

遗憾的是,中文知识界在转述八鍬友広的这一研究结论时,往往对写姓名与村名、能够记账、能够写信、能够写公文这几个层次不加区分,笼统称之为“识字率”。

比如,某学术著作如此写道:

“江户末期,日本老百姓的识字率普遍得到提升。男子约40%以上,女子约10%都接受过家庭以外的教育。日本教育学者八鍬友広的《十九世纪的识字率调查》中对6岁儿童的识字率做了统计,结果显示滋贺县识字率高达75% (男子约为90%,女子约为40-50%),冈山县的识字率近60%(男子约为70%,女子约为60%)。平民阶层的识字率得到了极大的提高。”②

单看这段表述,会很自然地产生一种“八鍬友広的研究证实了明治维新前夕日本民众识字率极高”的错觉。

其实,若将表述中的“识字率标准”,注明为“能够认识、书写自己的姓名与村名”,这种错觉就会很自然地消失掉——

所谓的“高识字率”其实很平常,主要是低标准所致。

下表是滋贺县1877-1893年的“自署率”调查表,引自八鍬友広的论文《明治期滋賀県における自署率調査》。由该表可知,

所谓“滋贺县识字率高达75% ”,其实是“自署率有75%”——“自署率”指的是能够写出自己的名字和住址的比例。

明治时代尚且如此,江户末期的情况自然也不会更好。

(论文网址:

https://www2.sed.tohoku.ac.jp/library/nenpo/contents/64-2/64-2-01.pdf)

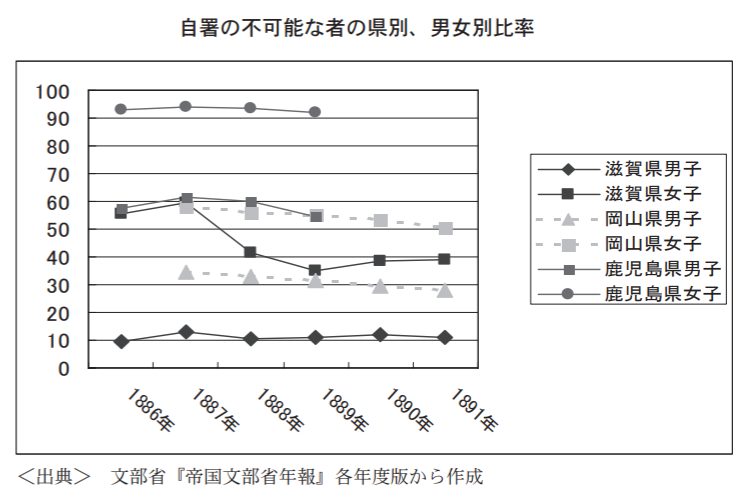

下图是滋贺县、冈山县、鹿儿岛县1886-1891年的

“男女民众不能自署率”

调查。引自日本学者斉藤泰雄的论文《識字能力・識字率の歴史的推移――日本の経験》。

其结论与八鍬友広的研究大体相近。

(论文网

址:

https://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/wp-content/uploads/2014/02/15-1-04.pdf)

这种“高自署率”,与

“寺子屋”的发达

有直接关系。

寺子屋是明治维新之前,日本平民接受教育的主要机构,主要以庶民子弟为教育对象。据统计,江户末期日本全国共有约15000~20000所寺子屋。

寺子的教育内容,完全以日常实用为目的。比如,流行甚广的寺子屋教材《商卖往来》中,收录了361个词语,包括与商业贸易直接相关的词汇65个、商品名称211个,这276个词占到了总词数的77%。另一种供农村民众使用的教材《农文往来》,则主要收录农家书信中常用的单词、短句和短文。③

明治十四年(1881年)的一份调查统计显示,长野县常盘村882名满15岁以上的男人,能写名字为76%,能写信为4%,能读懂告示为1%。

从写姓名到写信、读懂告示,二者之间,存在着断崖式的下跌。若以前者为“识字率标准”,数据自然会很好看,但也很容易造成错觉——毕竟,在现代日常语境里,说一个人“识字”,往往等同于这个人拥有写信之类的基本文字表达能力。④

比较符合常识的数据,可以参考日本国立教育研究所的《日本教育的现代化》一书中的说法:

“自十八世纪以来,在全国,不仅在城市,而且在农村,都建立了寺子屋。根据不完全了解的情况看,在德川时期末期,估计

大约有百分之二十的平民多少识了点字

,他们当中的大多数都曾在寺子屋受过教育。”⑤

图:江户末期,寺子屋也常招收女学生

若以相同的标准,来考察晚清中国的“民众识字率”,也可以得出很好看的数据。

美国清史学者罗友枝(Evelyn Rawski),在《清代教育与民众识字》一书中研究认为:

“来自19世纪中后期的信息显示,在中国,

30%至45%的男性和2%至10%的女性懂得读写。

这一群体,既包括那些具备充分的识字能力的精英阶层成员,也包括处于与其相对的另一端的人士,即

那些只认识数百字的人们

。粗略地说,几乎平均每个家庭就有一位识字之人。”⑥

罗友枝把识字能力区分为两种,一种叫做“完全识字能力”(full literacy),另一种叫做“功能性识字能力”(functional literacy)。前者致力于学习儒家经典,后者致力于掌握日常生活所需的基本认读书写能力。

罗友枝将“识字率”的标准放宽至“那些只认识数百字的人们”,于是得出了晚清中国“30%至45%的男性和2%至10%的女性懂得读写”这样的结论。

⑦

在罗友枝之前,金陵大学教授、美国学者卜凯(John Lossing Buck) ,也曾利用1933年全国性的中国乡村调查的数据,得出结论:在1930年代,中国男性“稍受教育者”约为45.2%,女性约为2.2%;中国男性识字者约为30.3%,女性约为1.2%。卜凯还亲自在安徽芜湖附近农村调查了102家农户共计512人,结论是“已受教育者占百分之四十四”。

在卜凯之前,1924年冬~1925年春,李景汉调查了北京的1000名人力车夫,结论是:能够阅读白话报者为333人,无力阅读白话报者为667人。⑧

图:金陵大学教授卜凯(John Lossing Buck)

这种以低标准统计得出的“高识字率”,主要得益于清末遍布城乡的私塾。

乾隆时期,曾有地方官估计认为,中等县城乡蒙馆的数量一般在200所左右。1905年废除科举改良私塾,部分地区曾留下私塾数量的统计,如1905年浙江嘉兴有蒙馆“一百数十处”,1907年杭州城内外有私塾203处(次年的数据增至280余处),1908年安徽绩溪县有私塾328所;1909年,河南省上报称,该省南阳、汝宁、光州三府分别改良私塾1547、2004、3284所。⑨

私塾数量上的繁荣,对应着收费的低廉。

齐如山在直隶高阳县村塾读书,“花钱都极少,每一学生,每年不过小制钱五百文”;舒新城在湖南溆浦入塾就读,学费也不算高,“据母亲说,当时只费了她三个半天的功夫,到秋末的棉田摘野棉花,就把我千二百文一年的学费换得了”。⑩

幕府时代的日本教育,可以区分为藩校

(贵族与武士,教授如何做统治阶层的合格一员)