1945年8月6日,第一颗原子弹在日本广岛上空爆炸,顷刻间,一座美丽的城市变成了废墟。这一天人类不仅第一次看到了原子弹的能量和威力,也第一次感受到了原子弹的恐怖和可怕———摧毁世界是那么的容易。

“我很痛心!”这是爱因斯坦,这位有人称为“原子弹的祖父”的天才物理学家在得到这一消息时的唯一反应。爱因斯坦当时的心情,恐怕谁都难以描述清楚。不管怎样,历史永远把这一刻记录下来了。

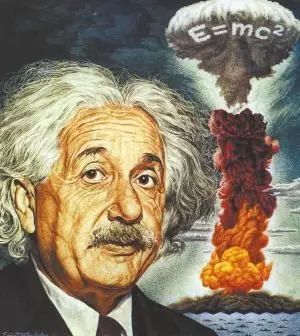

在原子弹爆炸一年之后,1946年7月1日出版的《时代周刊》的封面上,刊登了一幅令人印象深刻的画———“世界摧毁者爱因斯坦”(Consmoclast Einstein)。在这幅画上,人们看到的是这位须发蓬乱的教授和善的脸庞,面色疲惫而苍老,他的目光投向远方,似乎在凝视着子孙后代,画面的背景则是一团团烟雾和火焰腾空而起,形成一柱冲天的蘑菇云,有如一条眼镜蛇的颈部皮褶高高地耸起,笼罩在大海之上。海面上孤零零地漂浮着几只军舰,显得那样渺小而无助。方程式E=mc

2

写在蘑菇云上,好似恶魔般的眼镜蛇的面孔。这幅画似乎包含有这样的意味:爱因斯坦施展他那魔法般的天才,召唤出这个基本数学方式,用它和理论物理学定律签订了一项浮士德式的制造原子弹的契约,现在正在反思这样一个妖孽带给人类的罪过。

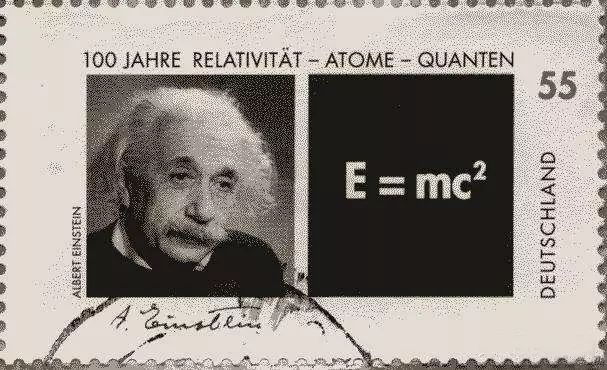

然而,把原子弹的罪过归咎于E=mc

2

这个神圣的物理学定律是失之公正的,而原子弹决非直接出自爱因斯坦。E=mc

2

是天才的爱因斯坦,从狭义相对论推导出来的一个著名的物理学定律。这一方程于1905年发表时,绝对没有预见到它能用于制造核武器,而是理论物理中的一个基本定律即质能方程。

关于原子内部可能埋藏有巨大的能力,这种思想和预言,不仅仅来自爱因斯坦,也来自其它的科学家;不仅仅来自狭义相对论的理论推导,也来自放射性实验。或许使人感到惊讶,早在1905年质能方程发表前的1904年,物理化学家费雷德里克·索迪(他在爱因斯坦获得诺贝尔奖的同年即1921年获得了诺贝尔化学奖)在对皇家工程兵部队的一次讲演中说:一切重物质可能都潜藏着束缚在原子结构中的与镭元素相当的能量。如果这种能量能被释放出来并加以控制,那将是怎样一种决定世界命运的力量!倘若有人能够获取大自然千方百计守护的控制能量输出的秘密,他就将拥有一种强大的武器,如果他愿意甚至可以毁灭地球。

到了20年代末,对原子能量的这种猜测已经变得越来越普遍,但爱因斯坦并不认为原子弹能够被人类控制利用。爱因斯坦认为:要想实现这个目标,我们就必须能够随心所欲地引起原子的衰变,也就是将原子打碎。就目前的情况来看,几乎没有什么证据可以支持这一结论。我们只有在自然过程中,比如镭元素的放射性,才能观察到原子的衰变。

1919年,卢瑟福用X粒子打碎了氧原子核,使之变成氧原子。即使这一核衰变实验,也没有让爱因斯坦确信通过轰击原子核来释放原子能量的可行性。1939年3月,也就是哈恩和施特拉斯·曼在纳粹德国发现铀核裂变三个月后,爱因斯坦在过六十岁生日时仍然坚持认为:“迄今为止,关于原子裂变所获得的成果尚不能表明,在这一过程中所释放出来的原子能量能够实际加以利用。”然而,他又留有余地“几乎不可能有哪位物理学家会为此缺乏理智上的好奇,以至于仅仅因为以前的实验没有得到理想结果而冷落这一重要的课题。”

这并不奇怪,因为爱因斯坦并非核物理领域的领军人物。

仅仅过了四个月,也就是1933年7月,得知费米已经在纽约的实验室里实现了核链式反应时,他惊呼:“我从未想到过这一点!”核链式反应的过程是:用一个中子轰击一个铀原子,使它发生裂变,释放出两个中子,然后以会使两个铀原子发生裂变,产生四个中子……为此引起一连串的核反应,释放出原子能。与此同时,爱因斯坦听说德国物理学家正在研究裂变,而且很可能是为了研制一种炸弹,他立刻意识到了核裂变所可能导致的严重后果。物质核结构发生变化时放出的能量,要比化学能大几百万倍以至一千万倍以上。如果触发核裂变链式反应,就将在微秒级的时间内释放出巨大的能量,形成猛烈的爆炸。爱因斯坦担心:如果德国科学家首先制造出原子弹则将使希特勒赢得战争。他决意发出警报,此时的爱因斯坦如此的义无反顾。8月2日,在爱因斯坦致罗斯福总统的历史性信件中敦促美国对核裂变的军事应用加以研究,其中有这样一段引人注目的话:这种新的现象也可用来制造炸弹,并且能够想象———尽管还很不确定——由此可以制造出极有威力的新型炸弹来。只要一个这种类型的炸弹,用船运出去,并且使之在港口爆炸,就很可能会把整个港口连同它周围的一部分地区毁掉。

当这封信呈交给总统时,战争已经在欧洲爆发。虽然罗斯福很快就作了批复,但并没有立即开始研制原子弹的“曼哈顿工程”;1940年3月,他又给罗斯福总统写了第二封信,然而直到两年多以后,1941年1月2日本发动了对美国的袭击,曼哈顿工程才正式启动。其中英国的情报起了重要的作用,即德国修建的工事已经使研制原子弹有了科学上的可行性。1945年,尽管遭到曼哈顿工程中许多科学家的强烈反对,美国还是将原子弹投向了广岛和长崎,摧毁了这两座城市。

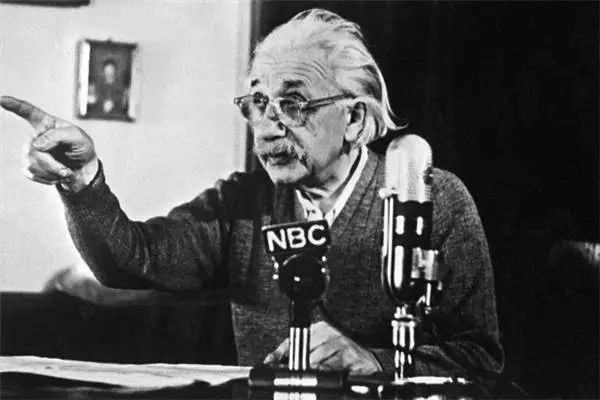

为了使核武器不再酿成悲剧,爱因斯坦在有生之年倾尽了全力。战争刚一结束,爱因斯坦就公开呼吁控制核武器,倡导一种新的政治伦理。1945年12月爱因斯坦在纽约第五届诺贝尔纪念餐会上发表演说,这样说道:“战争是赢得了,和平却还没有”。在演讲中他指出:“物理学家们发现他们自己所处的地位同阿尔弗雷德·诺贝尔没有什么两样。诺贝尔发明了一种当时从未有过的最猛烈的炸药,一种超级的破坏工具。为了对此赎罪,也为了良心上的宽慰,他设置奖金来促进和平,实现和平。”1947年9月,爱因斯坦在一封致联合国大会的公开信中提出了关于核武器管理的建议:核武器只能由他所谓的“世界政府”加以控制,原子弹的秘密应当移交给一个世界政府来管理。美国应当立即宣布愿意这样做,前苏联也应当被诚恳地邀请加入这个世界政府。如果联合国有希望成为这样一个世界政府,那么“联合国大会的权威就必须得到加强,使安理会和联合国的其他机构都听命于它。”他积极参与了美国原子能科学家紧急事务委员会,并于1946年5月同意出任该委员会主席,呼吁对原子能进行国际控制,并最终消灭核武器。1950年,他曾在埃莉诺·罗斯福主持的节目中呼吁反对研制氢弹。