2018

年

5

月

22

日

来源:新华社

记者:任卫东、梁强

一匹头微左扬、昂首嘶鸣的天马,左侧两足后曳、右侧双足前探,腾空疾驰而行,其右后足下的飞鸟回首注目惊视

……

这件把天马行空的意境表现得淋漓尽致的青铜雕像,是上世纪

60

年代末出土于甘肃武威一座东汉古墓的精品文物。

1983

年国家旅游局经过多种方案的比较和研究,确定选用这尊

“

马超龙雀

”

铜像作为中国旅游业的图形标志。

然而,这个声名赫赫的中国旅游标志,长期以来却为一个名字所扰。

“

马超龙雀

”“

马踏飞燕

”“

铜奔马

”“

天马

”“

飞马

”“

铜鹔鹴马

”……

这个极其重要的标志物的称谓被杂乱混用,甚至错误称名。文物部门多用

“

铜奔马

”

,旅游部门一般沿用社会惯用的

“

马踏飞燕

”

称谓,当年官方文件确定的

“

马超龙雀

”

的标准说法反而难觅踪影。

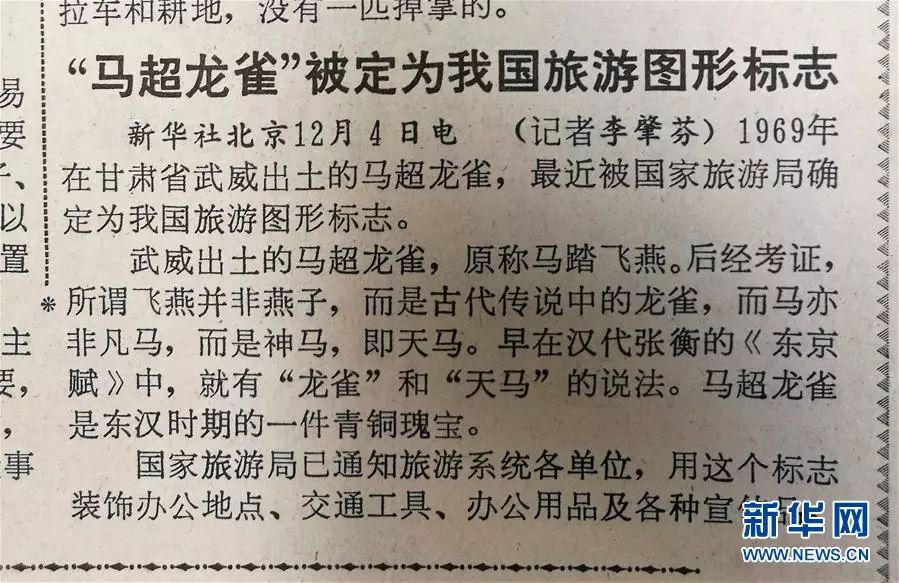

这是

1983

年

12

月

5

日《人民日报》第二版刊登了

“

马超龙雀

”

被定为我国旅游图形标志的消息。

这是

1983

年

12

月

5

日《人民日报》第二版刊登了

“

马超龙雀

”

被定为我国旅游图形标志的消息。

记者了解到,

“

马超龙雀

”

铜像文物曾巡展欧美

14

国,这尊集巧妙的艺术构思与高超的工艺技术水准、且都达到前所未有水平的东方天马,令诸多看惯了长着一对翅膀的西洋天马的艺术家们叹为观止,被誉为

“

雕塑艺术的极顶之作

”

。

随着中国旅游业的迅猛发展和中外交流的日益增进,

“

马超龙雀

”

形象越发深入人心,被广泛地用于很多场所,人们对它的来由和意蕴也越来越感兴趣。马是什么马?鸟叫什么名?各种称呼和说法众说纷纭。

最早提出

“

马超龙雀

”

称名的文化学者牛龙菲告诉记者,他根据西汉张衡《东京赋》

“

天马半汉,龙雀蟠蜿

”

的文献资料,将其命名为

“

超越风神龙雀之行空天马

”

,简称

“

天马龙雀

”

或

“

马超龙雀

”

,意为行空天马漫步神游星汉银河,风神龙雀蟠蜿蜷曲回首惊视。

记者查阅到,在上海辞书出版社

1987

年出版的《中国美术辞典》里,收录了

“

马超龙雀

”

主词条,释文称

“

后经考证,所谓飞燕并非燕子,乃古代传说中的

‘

龙雀

’

,马亦非凡马,而是神马,即

‘

天马

’”

。

记者查证了解到,起初提出

“

马踏飞燕

”“

奔马

”

称名的考古界人士,之后对命名进行了修正。例如

1982

年第

2

期《考古与文物》发表的论文《雷台东汉墓的车马组合和墓主人初探》中,作者初师宾、张朋川专门在

“

附注

2”

中说明:

“

雷台铜奔马问世后,最初称

‘

马踏飞燕

’

,后经笔者改订为

‘

奔马

’

。但其步法为同侧二足一齐进退,两侧交替,驯马术称之为

‘

对侧步

’

,与通常所谓

‘

飞奔

’

不同。称

‘

奔

’

不甚确切。

”

牛龙菲说,此无翼而飞的行空天马以及中国神话中的嫦娥、飞天,有别于西方神话中的有翼天使、有翼飞马,不必扑打双翼,即可随心所欲遨游天际,完美体现了庄子

“

逍遥游

”

的理想,是一种高度自由的、超越一切外在束缚的境界。

遗憾的是,记者发现许多从事旅游、文化工作的人士都不清楚这个中国旅游标志的确切名称及来由,不实和以讹传讹之说不少。这些不准确的说法,湮没了原本表达准确、内涵丰富的权威称名,不仅使中国旅游标志的美誉度打了折扣,而且有碍蕴含其内的历史和美学价值的表现及深度挖掘。