专栏名称: 历史园地

| 主要发布与历史教育教学相关的文章,发布《中学历史教学园地》网站的各类信息。 |

目录

相关文章推荐

|

广东民生频道 · “雪村没有雪”?通报:情况属实!拆除! · 昨天 |

|

广东民生频道 · “雪村没有雪”?通报:情况属实!拆除! · 昨天 |

|

AI范儿 · 清华大学第二弹:DeepSeek ... · 昨天 |

|

AI范儿 · 清华大学第二弹:DeepSeek ... · 昨天 |

|

幸福成长札记 · 第68天在闲鱼上卖货,利用DeepSeek为 ... · 昨天 |

|

幸福成长札记 · 第68天在闲鱼上卖货,利用DeepSeek为 ... · 昨天 |

|

晋城城区 · 突发公告:集体下架! · 2 天前 |

|

晋城城区 · 突发公告:集体下架! · 2 天前 |

|

闽南日报 · 抖音、快手、微信同日宣布:下架! · 2 天前 |

|

闽南日报 · 抖音、快手、微信同日宣布:下架! · 2 天前 |

推荐文章

|

广东民生频道 · “雪村没有雪”?通报:情况属实!拆除! 昨天 |

|

广东民生频道 · “雪村没有雪”?通报:情况属实!拆除! 昨天 |

|

AI范儿 · 清华大学第二弹:DeepSeek 赋能职场应用【详细教程免费领】 昨天 |

|

AI范儿 · 清华大学第二弹:DeepSeek 赋能职场应用【详细教程免费领】 昨天 |

|

幸福成长札记 · 第68天在闲鱼上卖货,利用DeepSeek为自己的生活和赚钱提效 昨天 |

|

幸福成长札记 · 第68天在闲鱼上卖货,利用DeepSeek为自己的生活和赚钱提效 昨天 |

|

晋城城区 · 突发公告:集体下架! 2 天前 |

|

晋城城区 · 突发公告:集体下架! 2 天前 |

|

闽南日报 · 抖音、快手、微信同日宣布:下架! 2 天前 |

|

闽南日报 · 抖音、快手、微信同日宣布:下架! 2 天前 |

|

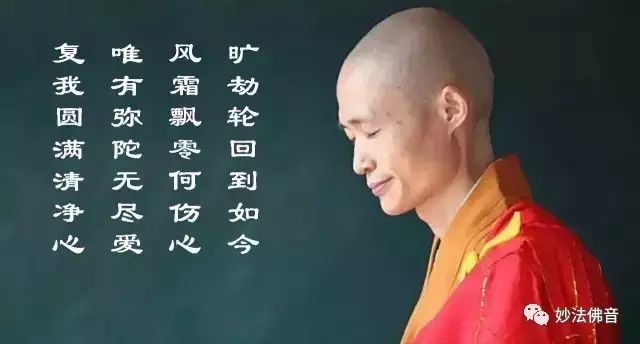

妙法佛音 · 【法师开示】“错”了才快乐 7 年前 |

|

住在上海 · 征集你跟万科·御桥的故事!经历十年价值更新 你有怎样的独家记忆? 7 年前 |

|

相约新会 · 【崖山论剑】崖山海战遗址要如何保护?如何开发?专家意见都在这了…… 7 年前 |

|

行业研究报告 · 中国直销银行市场专题分析2017 7 年前 |

|

解放军报 · 起床号!新闻早报告〔2017.06.07〕 7 年前 |