虽然影片表面讲述的是人情冷暖,主题却远远超过了家长里短的表层讨论,扩展到了一个广泛而哲学的主题。

人生是一列从出发后就无法停下的火车,路边的风景很美,我们想要停留却无暇

观看,因为刚刚停下时,生命已经在催促我们向前,而这种催促,至死方休。

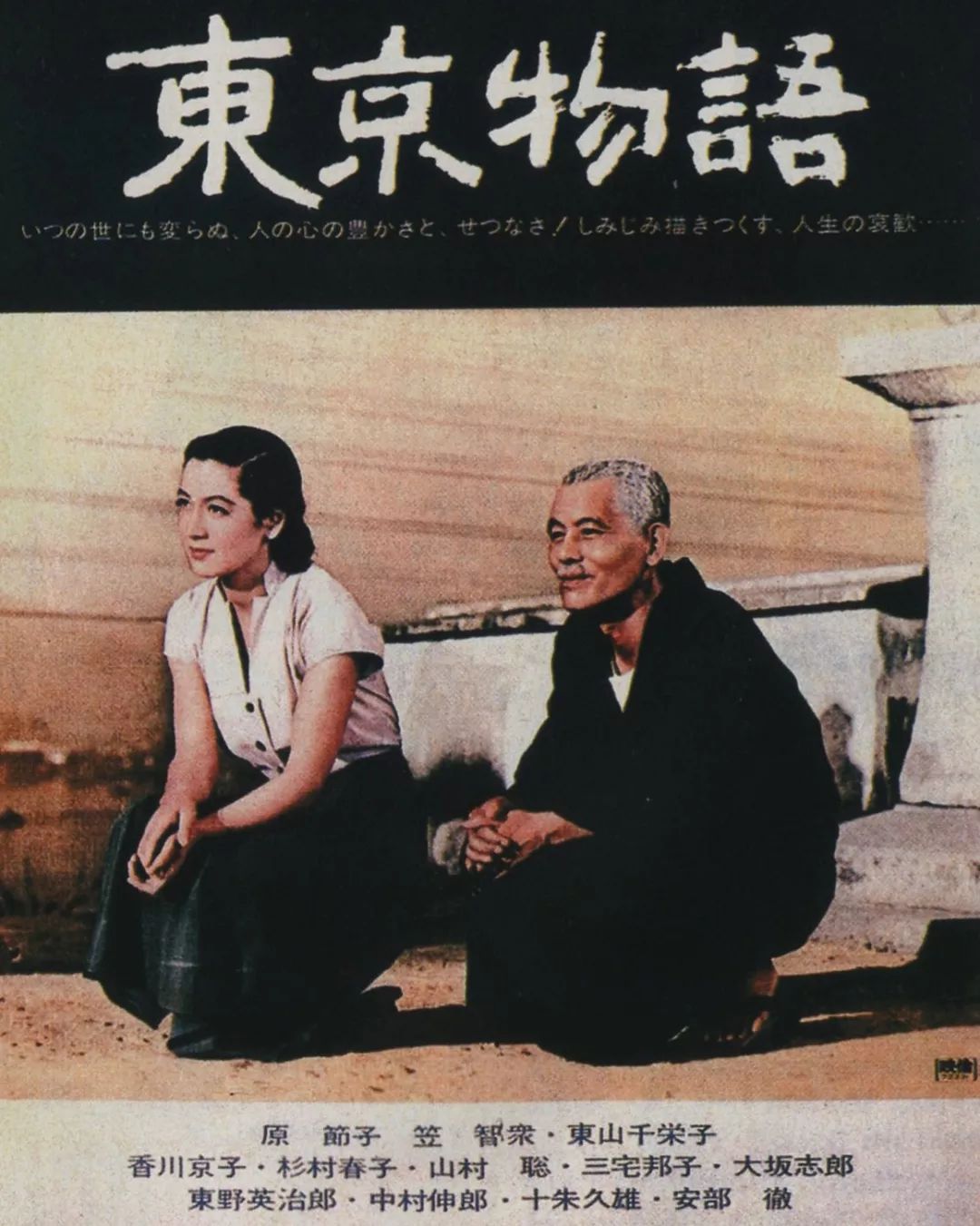

《东京物语》

很多朋友跟木鱼推荐过很多好影片,但是片子总要一部一部来。

这部《东京物语》,思思念念了很久,现在才拿出来。

不过也仍然担心这期的点击率——在从不缺乏热点的现在,这部电影不具备 “

爆款

” 的任何元素。

但是,这部电影的经典之美,以及那种从最世俗处上升到最哲学处的主题,错过的话真是一大遗憾。

就连李安也曾说过:“在我看来,这是最伟大的电影之一,或者说,是最伟大的家庭电影。”

家住尾道的平山夫妇来到东京,探望已经成家立业的儿女们。

正在仔细整理行李的平山夫妇

他们一开始住在长子平山幸一的家里,幸一是一名医生,工作繁忙,他本想带父母出游,但临时有病人上门求助,只能取消了出游计划。

出游计划取消后,祖孙二人一起到屋后的小山坡玩耍

不久后,老两口住到了开美容院的大女儿志夏家,志夏与丈夫的工作也很忙,志夏请求纪子带父母去游览东京。纪子答应下来,立即向上司请了假。

第二天,纪子带着平山夫妇乘电车游览了东京,并向邻居借了清酒招待公婆。这是两位老人来到东京后第一次露出真诚的笑容。

纪子给父亲倒酒

他们又看到纪子还保留着次子昌二的照片,而昌二已经去世八年了。

志夏嫌父母住在家里麻烦,于是找大哥幸一商量,让父母去热海温泉度假,幸一答应了这个提议。

两位老人被送到了热海,住的是很便宜的宾馆,由于宾馆太吵闹,他们无法入睡,提前回了东京。

两位老人在热海度假,玩得并不开心

长女志夏因家中有聚会而不能收留父母,两位老人只得离开,他们走在东京街头,感叹自己无家可归了。

最后,母亲去纪子家的小公寓住了一晚,而父亲则去拜访老朋友服部。

纪子用心照顾着母亲

晚上,服部家里也住不下,于是他们又叫来了另一个老友沼田,三人到外面喝酒,述说着各自的无奈与失意。

深夜,三个老朋友还在酒馆喝酒

第二天一早,两位老人离开东京坐火车回老家,途中,母亲突然感觉身体不适,只能在大阪提前下车,住到了三儿子敬三家。

幸一和志夏在火车站送别父母

敬三请假回家,上司让敬三好好照顾母亲,敬三连说不错,如果母亲不在了,就算拿着被褥去坟墓也没用了。

敬三跟上司请假

母亲吃过药后好了很多,于是继续乘车返回了尾道。

这天,幸一收到了父亲的来信,他觉得父母的东京之行应该过得还不错,因为父亲在信里写了很多谢谢。

而就在这时,幸一和志夏几乎同时收到了老家来的电报,上面只有一行字——妈妈病危。众人赶回家中,母亲已经昏迷不醒,第二天凌晨,母亲去世了。

母亲去世了

葬礼

结束后,志夏要带走母亲的高档和服和腰带,幸一则匆匆赶回东京,敬三为了看棒球

比赛赶回了大阪,只有二儿媳纪子多留下了一天。

一直陪在父母身边的小女儿京子愤慨地责备哥哥姐姐们过于自私,只有善良的纪子留下来陪父亲。

父亲拿出母亲的怀表送给纪子,劝纪子放下已经故去的丈夫,好好开始新的生活。

父亲把母亲生前的怀表送给了最孝顺的纪子

最后,纪子在回东京的火车上凝望着怀表,而父亲独自一人呆坐在家里,静静地看着远处的河流。

《东京物语》是由小津安二郎执导,于1953年上映的影片,豆瓣评分9.2,排名第200,imdb评分8.2第169。

不过,因为影片年代久远,实际看过的人并不多。

影片以看似平淡、波澜不惊的风格,讲述了平山夫妇去东京看望他们的孩子的经过。

平山一家的合照

但是小津用他全纯的影视技巧和满溢的创作热情,将一场世俗无比的相遇,凝练到理想和人生的感慨,把这个故事讲述得凄婉而又让人唏嘘。

到结尾时,只感觉心中尚有千言却不知从何说起

。

可以说,

这是日本电影史上最伟大的作品之一。

结尾时,父亲孤身一人坐在家中,等待时间慢慢流淌

先从技法上来说,因为影片中有很多室内景,没有什么天然的运动。于是让镜头充满生气,就成为了影像上的重要目标。

影片用了许多特别的技巧,

比如通过打多盏光源,从而让人物在移动时,墙上的影子跟随着一起变化,

来增加画面的运动量,从而达到丰富画面的效果。

室内景,人物移动,墙上的影子也随着移动

又比如

低机位搭配广角的拍摄,让画面中天花板等区域所占的空间更大

,而这样画面中的空间也会显得更舒服而不压抑。

当然,还有拍摄室内景时常用的法式场景和对话人物分组的处理。

(

法式场景

:法式场景在之前微剧场《十二怒汉》和《釜山行》里面有提到过,

即场景固定不变,由镜头内人物的登场离场来制造新的场景,这样虽然实际场景只有一个,但人物的出场离场造成了多个虚拟的法式空间/场景。

)

法式场景

美术上也尽量制造区隔,比如在这个镜头中,平山夫妇的衣服是深色的,而子女们的衣服都是浅色的,以视觉上的不同来区分他们的身份,以及他们所代表的文化。

父母和儿女们对话的场景,两代人着装颜色区别,低机位拍摄,天花板所占空间变大,画面更舒服

特别需要注意的是影片的对话镜头。有一些对话处理,是正常的正反打镜头,但有的时候导演会

刻意让演员看着镜头,也俗称打破第四面墙。

演员看着镜头说话,“打破第四面墙”

这是小津导演刻意为之,他希望通过此举将观众代入到对话场景里,如同在和演员对话一般。

这样做,观众被注视时,有一种

身在对话者的位置

,想要说些什么的窘迫,这样就增加了观众对于被对话角色的代入。

而当影片后段情绪已经代入时,注视(演员看着镜头)

就如同对观众内心直接说话

,仿佛说到心底一般。

父亲说,来东京之前,一直觉得儿子混的不错

现在的影片比较少用这样的技法,因为它会混淆想象和现实的空间。

而这样想来的话,其实影片现实主义的总体氛围,刚刚好减弱了这种影片空间和观众所在现实空间的混淆,违和感就少了。

影片埋了些许暗线,比如母亲一开始对小孙子说她看不到他成为医生了,在热海的堤坝上站不起来,还有在车站说自己有事子女不必赶来的告别,似乎都预示了自己即将离开。

母亲在热海边上突然站不起来

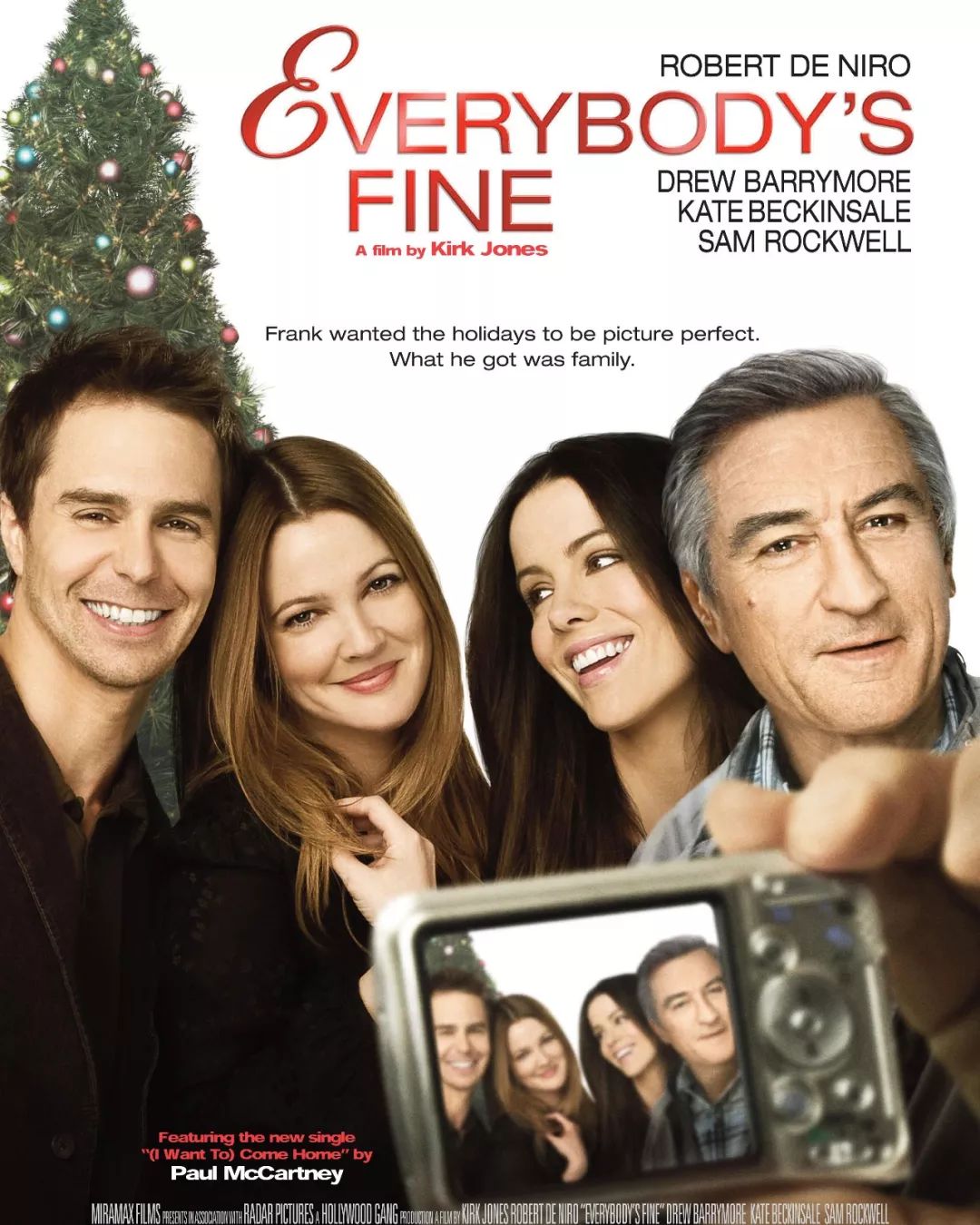

我很喜欢的导演 托纳托雷 有一部影片叫《天伦之旅》(又名《人人都很好》),被观众称作意大利版的《东京物语》,拍得非常好,但仍然比不上小津的这版。

《天伦之旅》被称作意大利版的《东京物语》

小津安二郎用真实的镜头为观众营造了一个社会大背景下慢慢疏离的家庭,老人对此无可奈何,他们不忍对孩子们过多指责,不管到哪儿都保持笑容。

反讽的是,

他们到了寡居的儿媳妇纪子家,才真正露出了舒心的笑

,但这笑容却饱含着无数心酸,因为他们的儿子已经不在了。

8年过去了,纪子还保留着已故丈夫的画像

他们想着见见子女享受天伦之乐,最后却被推来推去,也只能在口头上说“很快乐很满足”。

张爱玲说,生活是一袭华美的袍,上面爬满了虱子。

在现实的重压之下,人被生活推动着前进,正如幸一和志夏,他们当年似乎也抱有热情。

比如父亲说儿子和女儿之前都是对人很好的,但结了婚就像变了个人。

作为长子和长女,还有小儿子,他们都是已经被生活推动得几乎忘了自己的理想和期望,

每天只被生活推着往前走的人。

母亲的葬礼让他们停下来了一天,但之后呢,马上还是要离开。

小女儿京子显然不能理解这一点,她觉得哥哥姐姐都太自私,但纪子告诉她,其实他们都没有错,生活的重压已经让他们无暇顾及理想。

京子其实是一个没有经历过的天真者,因为她没有意识到,她虽然那么喜欢纪子,却仍然没有请假去送她,只是目送她离开。(她也是无奈的被生活推着往前走,“停不下来”的人)

京子在教室窗前目送纪子离开

现实与人们的期望有着巨大的差距。

谁能停下来,留在期望里面呢?