老奇葩掌握不了这一届《奇葩说》的特点,是因为这一届《奇葩说》,变了。

今年5月,马东在微博转发了《奇葩说》导演组的一个秒拍视频。视频中,病人《奇葩说》被诊断出

“IP老化、口碑下滑、用户流失”

的病灶,老妈嫌弃这个“不争气”的儿子,连女友也思量着和他分手。

视频结尾时,片中的《奇葩说》面临着是否签署《放弃治疗协议》的困境;而现实中的马东和米未传媒也挣扎于《奇葩说》还做不做的纠结。

如果不做,米未将失去一个重要的拳头产品。据统计,

奇葩系列五季广告收入总数达15亿元人民币

,且屡破网综记录,这是米未肥硕的现金奶牛。

可如果做下去,《奇葩说》就必须改变。

为了解决问题,节目组在筹备前开展了大范围的用户调研,

明确了吸引更多年轻观众的策略。

马东公开表示,这一季《奇葩说》是拍给95、00后看的。

受众年轻化的战略没啥问题,但战术执行上必须强调美感。否则,就如同玻尿酸打多了产生的后遗症,看起来十分僵硬。

首先,第五季《奇葩说》在赛制上强化了“battle、战队、导师”等概念。

在《中国新说唱》、《创造101》等爆款节目的示范下,《奇葩说》看到了年轻一代“氪金打赏素人偶像”的能力,也坚定了“PK赛制”的决心。

让“老奇葩”和“新奇葩”分拨站队,以及后续的导师组队PK,都成了汇聚年轻人社群的手段。

“以前的奇葩说更像peace的讨论,老奇葩也一直待在舒适圈里,不像第一季来的时候那么野生。”

《奇葩说》制片人李楠楠表示,这一季就是想办成一个真正的比赛,

“大家其实已经困在了辩论比赛的输赢里,那不如就放大这一点。短时间的对抗和淘汰,会把大家真实的状态放大,这是我们期待的。”

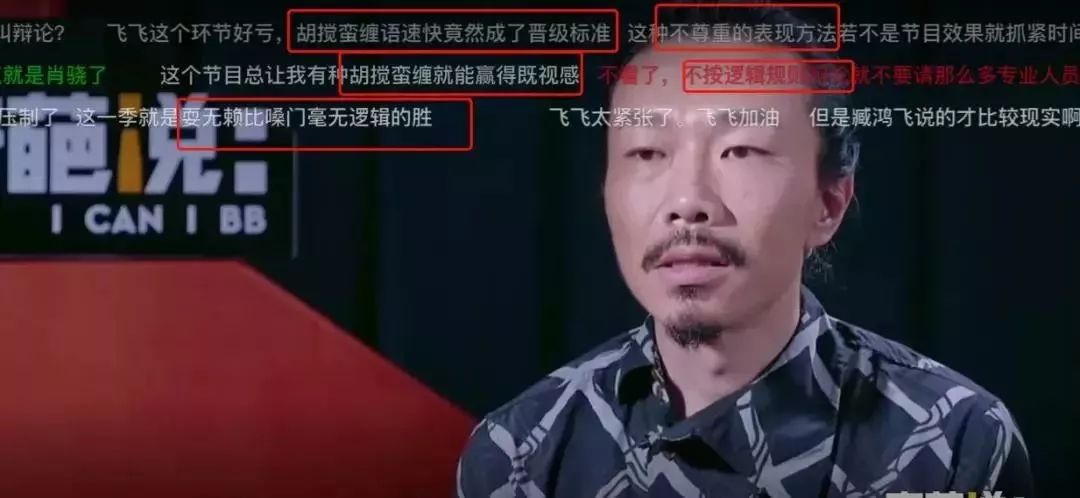

但在“辩论”的交锋载体上,如果“真实状态”释放地不那么恰当,很容易就变成泼妇骂街。

卖萌、撒娇、大吼大叫、夸张的肢体语言,在短时间内就会比“逻辑性”更有张力。以至于连“听不懂”这么粗浅的应对语言,都出现在了辩论中,甚至取胜。

高强度的辩论造成了节目逻辑性的消解,而失去逻辑性的辩论节目,就变成了一场聒噪而无趣的互喷,

往往谁的声音大谁就能左右年轻观众的判断。

其次,作为一个内容输出的节目,本届《奇葩说》实在太重娱乐化了。

如果说前几季的《奇葩说》是“披着娱乐的外衣打辩论”,这一季就是

“挂着辩论的羊头,卖着娱乐的狗肉”

了。

最直观的体现是就是,“新奇葩”们“奇葩有余,但说不出来”。

本季选手中,网红、名校生、企业家、歌手等等形形色色的人,早已在其他平台流量等身,并饱受年青一代追捧,来《奇葩说》是强化人设,或者说是跑马圈粉。

至于观点的表达,甚至金句的闪现都乏善可陈。

遥想2014年,第一季《奇葩说》的爆火,更多还是在于每个选手用“奇葩另类的观点”辩论,为观众缔造出了一个“乌托邦”。

但是在这一季的节目中,仅仅几期,当初的“乌托邦”似乎已经不复存在,反而回归到了一种“家长里短”的模式。

以至于我们在节目中听到最多的评价就是

“她太可爱了”

。

“娱乐系”和“辩论系”的角力,在节目中表现为“牛头不对马嘴”的自说自话,而背后则是出于营销的利益考量。

一方面,过去四季《奇葩说》的观众,在这四年里,大部分已经告别了学生身份,走入职场。

生活的压力让他们失去了观看《奇葩说》的心境,而“老奇葩”们对于年轻一代的吸引力,远不如“火箭少女”等选秀选手。

所以,《奇葩说》必须要拉95后、00后等更受年轻人欢迎的“流量主”入伙,利用他们的“带货能力”,让节目更具消费性;

另一方面,在上一季跟得到APP合作之后,《奇葩说》需要在“付费卖课”之外探索新的盈利周边,这需要“流量奇葩们”强大的吸金能力才得以实现。