学人:20世纪的日本,在大正民主时期(1905-1925)似乎已经逐步走上了现代化的轨道,但却在1930年代走向了极端的国家主义,将整个国家拉入深渊。您怎么看从大正民主向国家主义、民粹主义兴起的转变?

马国川:

原因多种多样,在我看来有两个因素非常重要:首先,

大正民主的制度基础不坚实。

在大正时期,日本的政党制度和议会制度都有长足发展,但是并不健全。例如,遴选政党领袖组织内阁的程序并没有完全建立,首相由元老或“重臣”推荐,政坛上仍然流行密室权谋。政党为了讨好选民,对资源进行不平等分配。由于贫富分化越来越严重,社会矛盾激化,民众对于民主制度感到失望。潜伏在社会底层的政治恐怖主义不时突然爆发,不断地动摇代议制民主。

其次,1929年全球经济危机的冲击,日本农民生活遭受重创,城市失业严重,社会秩序紊乱,引起人们对政府的不满和对政党的愤怒。特别是那些来自农村的青年军人,切身体会到农村苦难和社会不公,强烈要求进行社会变革。

他们认为必须砸烂现有制度,通过“昭和维新”,重建国家。由于明治宪法规定军部直接听命于天皇,没有力量可以阻止军人采取狂热的行动。

结果,在这些满怀“爱国”热情的军人和日本社会右翼力量的推动下,民主制度被废除,日本走上了法西斯主义和军国主义道路。

假如日本政治家能够不断反思和加强制度建设,假如历史能够给日本更多的时间,日本有可能顺利实现国家转型,从而为后发国家的现代化转型提供一个成功样本。

可惜,在国内和国际矛盾的双重打击下,脆弱的大正民主轻易地被摧毁,日本走向了毁灭。

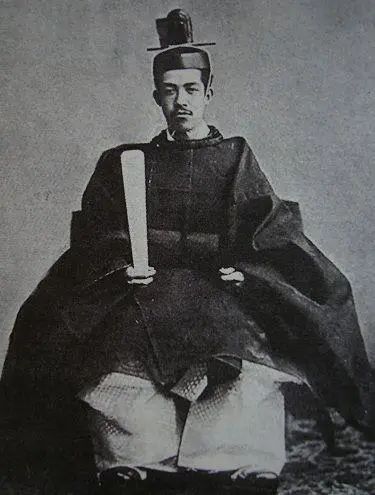

大正天皇嘉仁

学人:大正民主发生的时间同中国的五四运动,大体上处在同一阶段,而无论是大正民主,还是中国的五四,最终都导向了一种集体主义或者国家主义,您怎么看待两者结果的趋同?

马国川:

在19世纪中后期,中日两国有较多的相似,但是进入20世纪以后,随着日本的崛起和中国的衰落,两个东亚国家已经失去了可比性。大正民主和五四运动虽然都发生20世纪的第二个10年里,但是有很大差别。

当时日本已经取得了民族独立,国力强大,是唯一跻身世界强国的亚洲国家。所以,对日本来说,主要使命就是推进和扩大国内民主,融入世界主流文明。应该说,日本在这些方面都取得了一定的成绩。

可惜由于国内外环境的急剧变化,日本没有能够坚持在正确的道路上走下去,而是转向了国家主义。

至于五四时代的中国,是一个积贫积弱的落后国家,主要的任务是谋求民族独立,在此基础上再建设富强的“新中国”(最早是梁启超提出的)。这可以从五四运动时的口号(“外争主权,内除国贼”“誓死力争,还我青岛”等)看得出来。虽然五四运动是多面向的,自由主义、集体主义、国家主义、无政府主义等各种思潮激荡一时,但是由于十月革命的影响,最终集体主义占据了上风,用李泽厚先生的话说就是“救亡压到了启蒙”。

学人:日本学界探讨走向战争的原因时,比较关注“军队统帅权”问题。按照日本帝国宪法,战前日本军队的统帅权应在天皇手上,但事实上,天皇不对军政大事直接做出命令,军事统帅常常乾纲独断。这是否可以看作是明治维新留下的结构性缺陷之一?

马国川:

你说的非常对。随着1890年《大日本帝国宪法》正式实行,日本成为东亚首个拥有近代宪法的国家。宪法规定,作为国家政治统治工具的海、陆军,它的统帅权为天皇所有,独立于行政、议会与司法体系之外。

这也就意味着,军队在国家政权体系中具有独立地位。

内阁与议会除掌有国防预算的制定与审议权之外,对军队事务没有干预的权力,从而形成了日本政治体制中的文(内阁与议会)武(军队)二元结构。

在任何一个国家,军队都是最危险的政治势力,因为它等级森严,体系紧密,可以轻易动员人力、物力,所以辖制军队、防止军队干政都是一个大问题。从法律角度来说,在日本只有天皇能够管辖军部,但是日本作为君主立宪制国家,天皇不亲政。所以,陆海军名义上直辖于天皇,实际上无所约束,自成中心。当明治元老们还活着时,他们能够通过自己的权威左右日本政坛,把文武对立控制在一定程度之上。一旦他们死去,军队就失去了制约力量,势必膨胀起来,难以驾驭。

国家可以拥有一支军队,军队不能拥有一个国家,否则就会成为军国主义。

但是由于明治宪法的结构性缺陷,导致昭和时代的日本成为一个军队控制下的国家。

珍珠港事变的一幕,沉没中的加州号战舰USS California BB-44,之后这舰战舰又被修复,还参加了日本受降典礼。(图/美国国会图书馆)

学人:从大历史的角度看,从1853年开国,到1945年战败投降,是日本第一轮现代化的完整过程:开国-追赶-崛起-歧路-毁灭。如今的日本是否还会重蹈覆辙?对中国而言,有什么值得关注的经验和教训?

马国川:

1946年日本制定了新宪法,确立了公民的基本权利,明确了议会内阁制;天皇为日本国和日本国民总体的象征,无权参与国政;其中第九条明确规定,“永远放弃把利用国家权力发动战争、武力威胁或行使武力作为解决国际争端的手段,为达此目的,日本不保持陆、海、空军及其他战争力量,不承认国家的交战权”。因此,这部宪法被称为“和平宪法”。

70多年来,这部宪法运行平稳,虽然右翼势力偶有小动作,但是和平力量一直主导着日本社会,因此重蹈历史覆辙的可能性很小。

日本第一轮现代化是一个以成功始、以失败终的故事。这个故事说明,现代化道路绝对不是一条坦途,而是充满了歧路口,稍有不慎,就可能误入歧途。

日本就是一面镜子,值得包括中国在内的所有后发国家引为镜鉴。

学人:您在书中谈及很多来自日本民间的思想标杆式人物,挑选人物与事件时的主要考量是什么?学者依田熹家曾说日本的近代化很大程度上依赖“民众的力量”,这种深厚的“民间”传统从何而来,同它后来的“毁灭”是否有关?

马国川:

我主要是从日本社会思潮的角度去关注民间人物和事件,

那些看似微末的人与事,却预示着社会动荡的风潮。

例如,1921年杀死财阀安田善次郎的朝日平吾,本来是一个社会失败者,他采取的行动也于事无补。彼时日本正处于大正民主时期,社会似乎充满向上的气氛。然而,朝日平吾自杀后,却激起社会同情,竟然有上千民众自发参加他的葬礼。可惜,这个事件反映的社会动向被当时的精英阶层忽视了。现在回看历史,“风起于青萍之末”,才发现它是那个时代的风向标之一。

依田熹家的说法有道理,不过“民众的力量”一定要进行引导和疏散,才能成为国家进步的力量。

民意如流水,民众的力量也像一条洪流,必须筑起理性的堤坝。

例如,在1854年日本打开国门之后,假如没有精英们的理性引导,那么日本很可能被“爱国贼”所绑架,很难顺利走上明治维新的道路。相反的例子,则是1930年代,由于精英阶层的“转向”或堕落,导致非理性主导了民众的思想,使得他们成为附和与支持日本走向法西斯主义和军国主义的力量,这种力量强大到政治家也不敢进行抵抗

。历史的吊诡在于,一旦成为法西斯主义国家,“民众”就消失了,再也没有声音。

他们成为战场上的“炮灰”或后方的劳作的“奴隶”,沦为一堆无意义的数字。

学人:二战后,日本知识界对战争多有反思,竹内好、子安宣邦等人提出了“近代的超克”(克服现代性),您如何评价战后日本知识界的反思以及“超克”这一概念?

马国川:

在战后日本知识界,反思最深刻的是丸山真男。就像阿伦特深刻剖析德国法西斯一样,丸山真男对日本为什么会走上“超国家主义”道路进行了深刻的分析。虽然已经过去60多年了,丸山真男的著作今天读来仍然令人佩服不已。当时,不少思想家和评论家追随丸山,坚持反战,对国家秉持批判的立场,他们被称为“进步的文化人”,推动了民众启蒙和社会进步,推动了战后的重建。

和丸山真男不同,竹内好的反思后来走入了歧途,因为他接过了所谓的“近代的超克”的思想。“近代的超克”是战前一些附和与支持日本军国主义的知识分子的“发明”,“超克”是日语词汇,对应英语中的overcome一词,可以理解为超越、克服,甚至是征服。在他们看来,日本的最大病患就是过分吸收西欧近代文化和制度而滋生出了毒素,所谓“近代的超克”就是要打倒以英、美、法等为代表的自由主义诸种意识形态,去除近代的“污染”,开辟新的现代化道路。

丸山真男(1914-1996),日本著名的政治思想史学者。

他关于“超国家主义”的经典论述,至今仍被视为剖析日本军国主义最精辟的理论,也为战后日本人探索出了一条清算历史,走向民主的道路。

竹内好等人认为,日本已经失败,但是“近代的超克”的思想没有过时,他们把希望寄托在亚洲的邻国,认为它有可能成功超越西方,实现全新的现代化。事实证明,这不过是痴人说梦。所以在1990年以后,这种思想在坚硬的现实面前碰壁,从此没落下去。被吹捧为日本现代最杰出思想家的竹内好,其实是非常浅薄的。子安宣邦则是在世的日本思想家中非常杰出的一位,他继承了丸山真男的思想,站在普遍价值的立场上对所谓的“近代的超克”进行了深入批判。

学人:您非常重视知识分子在社会变革中的作用,但在1930年代日本民粹主义、民族主义兴起的过程中,知识分子似乎没有尽到应尽的道义责任,“智者沉默,不智者附和”。您如何评价二战之前日本知识分子的角色缺位?

马国川:

我在《国家的歧路》的后记里,引用了苏格拉底的名言,“知识分子阶层并不是一群候补官员,而是一群牛虻,不停地叮咬着、刺激着政治国家——这头举止笨重的牲口”。战前日本知识人中绝大多数没有成为国家的“牛氓”,而是堕落为一群为国家唱赞歌的“夜莺”。在偷袭珍珠港之前,很少有知识人敢于对抗民族主义、国家主义的潮流,很少有知识人大胆地对军国主义说“不”。

相反,绝大多数知识人都“转向”,屈服于时代大潮,甚至成为民族主义、国家主义的吹鼓手,与军国主义同流合污。

因此,战前日本知识界的表现让我深为失望。

马国川著:《国家的歧路:日本帝国毁灭之谜》

如果一个国家的知识分子群体都放弃了抵抗,那么这个国家还会好吗?