纷纷小雨中,位于兴宁市大坪镇屏汉村的罗屏汉故居,略显“沧桑”。党旗雕塑前,20多位兴宁文化战线党员庄严地重温入党誓词:“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领……”激昂的声音在小山村里回荡。

被原中央党史研究室副主任李忠杰誉为中央苏区的重要建设者、红军长征“送行人”的罗屏汉,是土地革命时期东江苏区五(华)兴(宁)龙(川)革命根据地的主要创建人,粤赣边区主要领导人之一。为革命牺牲时,年仅28岁。

英雄已逝,浩气长存,缅怀永恒。为了弘扬英烈精神,罗屏汉故居被修缮一新,每年迎来大量的游客瞻仰学习,已成为著名的爱国主义教育基地、研学基地。

按照“修旧如旧”原则修缮后的罗屏汉故居。何森垚 摄

领导创建五兴龙革命根据地

从大坪圩出发,沿S226线北行再转乡道,很快便到了位于屏汉村(旧为白云村)的罗屏汉故居。

故居下方的停车坪前,有一棵绿荫如盖的大榕树,相传为罗屏汉10岁时所栽种,如今枝繁叶茂。

故居前,罗屏汉的侄子罗徐华老人向记者讲述了罗屏汉的故事。

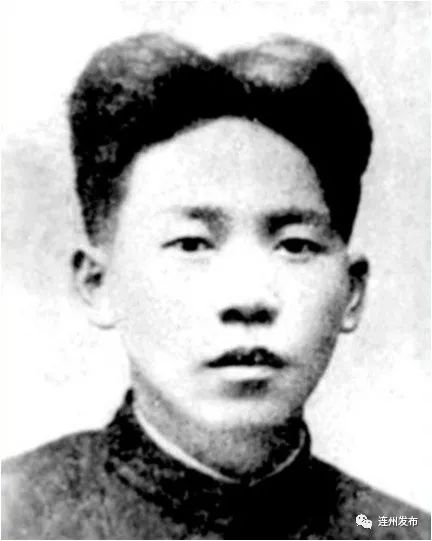

罗屏汉。受访者供图

1925年,周恩来率部东征驻扎兴宁时,18岁的罗屏汉在学校积极参加演说活动并开始接触进步人士,阅读进步书刊,受到党领导的农民革命运动影响,积极从事革命活动。

19岁时,罗屏汉光荣地加入了中国共产党,从此走上革命道路。

修缮一新的罗屏汉故居,对罗屏汉的生平事迹进行了展示,其中一幅画描绘着罗屏汉组织农民武装斗争的场景,在一棵大榕树下,人们振臂高呼,宣誓下夺取胜利的豪言壮语。

那是在1927年,因大革命失败,时年仅20岁的罗屏汉被委以重任,受党的指示,从广州返回兴宁老家,以小学教员身份为掩护从事地下斗争。画中的大榕树位于钦文小学,是罗屏汉从教的地方,便是在那里,罗屏汉为党招兵买马,吸引了众多人加入革命队伍。

1928年初,广东省工农革命军第十二团第三营成立了,罗屏汉任营长,在大信中和朱尾坑建立兵工厂,制造枪支弹药,遭到国民党团防的疯狂围剿,损失惨重。

罗屏汉认识到,在敌强我弱的情况下要建立和发展革命武装,就要有根据地作依托。于是,他深入大塘肚这个两省三县交界、山高林密的边远山区,开展农民运动,发展革命武装。

革命烈火在五兴龙熊熊燃烧起来。1929年3月,罗屏汉被选为五(华)兴(宁)龙(川)县苏维埃政府常务委员,负责农民运动。

同年秋成立兴宁县革命委员会,任主席,随后被选为中共兴宁县委书记,作为兴宁县的主要领导人,参与领导创建了东江苏区革命根据地和五(华)兴(宁)龙(川)革命根据地。

配合中央红军转移

罗屏汉故居旁有一口古井。这口老井地势比水泥村道低2米多,四周有简易的石墙,有一处石阶可供人出入。

老井的井沿高至成人腰部,斑驳陆离,底部还有好几个缺口。井壁长有些许野草,有不少抽水泵的白色水管直通井内。

探头一看,井水清澈见底。在井旁居住的阿婆告诉记者,这口老井有两三百年历史,向来是附近村民的饮水源。罗屏汉故居修缮后,保留了这口见证罗屏汉铲除当地恶霸的老井。

在担任东江游击队政委时,罗屏汉有一次经过白云村,突然听到数声枪响划破长空,正缺少枪支寻思收缴门道的罗屏汉,躲在老井旁观察。他发现原来是当地恶霸正在试新买的洋枪。

次日晚上,罗屏汉带领23名武装人员摸黑来到恶霸家中,克服重重困难,让恶霸家属乖乖交出5支短枪、3支长枪。

这个故事在屏汉村广为流传。“不仅为队伍夺得了枪支,还为家乡铲除了一大恶霸。”坐在自家的竹藤椅上,村民罗新易回忆起少时父辈们讲述的罗屏汉故事,“家家户户对罗屏汉夫妇的故事都很了解。”

罗屏汉和妻子张瑾瑜旧照。受访者供图

1932年7月,中共会昌中心县委成立,邓小平任中心县委书记,罗屏汉任组织部部长,其妻子张瑾瑜任会昌县委妇委书记。

次年3月,邓小平调离会昌,罗屏汉接任他的职务,任会昌中心县委书记,从此肩负会寻安三县党政军要职,担当起扩大红军和推动苏区向南发展的重任。

“罗屏汉与邓小平并肩战斗的一年多,结下深厚情谊。直至1972年,邓小平同志视察会昌时,还特地询问了罗屏汉夫妇,缅怀战友之情。”罗徐华介绍。

中央苏区第五次反“围剿”的危难时刻,中央军委任命罗屏汉为闽粤赣边区游击纵队司令员,从筠门岭出发,回师兴平寻龙武边境,在外围战线灵活机动地打击和牵制了大量敌人,策应中央红军主力作战,保卫中央苏区中心区域,为第五次反“围剿”斗争发挥了重要作用。

主力红军长征后,罗屏汉奉命留下,担任中共中央分局后方留守处主任,领导和组织地方游击战争。

他率领游击队在根据地分散活动,运用游击战和运动战,与陈济棠的驻扎军队周旋,秘密平衡协调“罗塘谈判”的五项协议,使红军主力转移途中顺利地跳出了蒋介石的第一次军事大包围。

为了在战略上配合主力红军的战略转移,罗屏汉领导的闽粤赣边苏区和古大存领导的粤东北苏区,坚持了革命史上艰苦卓绝、灵活机动的游击战争,有效地钳制和吸引了国民党军队,大大减轻主力红军的压力。

故居修缮为爱国主义教育基地

修缮一新的罗屏汉故居依旧留有着古色古香的韵味,土黄色的转泥外墙显得略为沧桑,内部的装饰木材采用的是仿古木料。

“我们按照修旧如旧的原则对罗屏汉故居进行修缮。”大坪镇镇长刘渊介绍,罗屏汉故居约有150年历史,是一座底层约500平方米二层砖木四角式瓦房,2005年一场火灾将其烧毁,只剩下四周墙体。

2017年由梅州市委党史研究室拨款,在兴宁市党史研究室的指导下,大坪镇党委政府于当年8月按修旧如旧的原则将其修复完好。修复后即动工布展,于次年5月完成了基础设施布展。

罗屏汉故居内,罗屏汉和妻子张瑾瑜的雕像。何森垚 摄

踏入罗屏汉故居,正中央放置着罗屏汉和妻子张瑾瑜的雕像。周围的墙上图文并茂地展现了这对革命伉俪,从投身革命到领导农运、创建苏区,再到履职会昌、守卫粤赣,最后壮烈牺牲的故事。

最后一部分里,展示了名人对于罗屏汉的评价。其中陈毅之子陈昊苏于2012年写了一首词纪念罗屏汉夫妇。“青春碧血映山红,烈火忠魂唱大风。赤帜高扬传之久,先驱榜样赞英雄。”

其中的“映山红”描述的便是罗屏汉壮烈牺牲的场景。

1935年7月,在敌人派重兵进行地毯式大“围剿”,致使中央苏区遭受最严重的破坏,罗屏汉带领一个小分队转移到兴宁大坪,计划进军古大存领导的东江苏区,却遭到陈济棠反动军队的围追堵截。

两次负伤的罗屏汉带领仅12人的队伍转战至龙川径口宿营山上,因叛徒出卖遭到敌人的重重包围。由于敌众我寡,当场牺牲和失散10人。

罗屏汉带着独立营营长潘秉星退到大坪咨洞村,遭到该村后备队罗永燕民团攻击。罗屏汉虽负伤,仍顽强地且战且退。当退至大坪鸭池村大窝里时,仅剩下他一人。

身负重伤的罗屏汉无法再走,只得坐在坟地里,坚持与敌人搏斗,面对猛扑而来的敌人,把最后一颗子弹射入自己的胸膛。

壮烈牺牲时,罗屏汉年仅28岁,而他的妻子张瑾瑜在他牺牲前两月也因被敌人重重包围饮弹自尽,当时已身怀六甲。

罗屏汉故居不远处是罗屏汉的出生地,现在只剩些断壁残垣,但从断壁分布的范围,依然能感受到这座围龙屋之大。

修缮后的罗屏汉故居,对罗屏汉的一生进行展示。何森垚 摄

刘渊介绍,大坪镇正规划修缮罗屏汉出生地,并做好相关布展。“罗屏汉的精神深深影响着大坪的人民,我们也希望通过打造红色小镇,让更多的人认识罗屏汉,认识罗屏汉的故乡,来瞻仰英烈,感受红色文化的熏陶。”