抓美军,并不容易

在之前的文章

《抓个“舌头”有多难?为抓1名越军解放军出动2个连,迫击炮重机枪掩护!》

当中,我为大家介绍了解放军在南部边境进行捕俘作战时的一些战术战法和实战战例,对捕俘作战的难点和特点进行了梳理,那么今天,我就继续“填坑”,接着上次的话头为大家介绍一下志愿军在朝鲜战场上的捕俘行动。

▲朝鲜战场上的美军

志愿军在朝鲜战场上面对的以美国为首的联合国军,相比于越南军队,可以说是要强大了很多。

论火力对比,解放军在面对越南军队时只需要动用侦察大队火力连编制内的迫击炮及高射、重机枪即可在捕俘作战当中压制住当面的越军反击火力,从容掩护侦察小队撤退。

▲在对越南的战争当中

我军居于绝对火力优势

而在面对联合国军时这种硬碰硬式的火力压制战术就基本上行不通了,因为有美军做中坚和后盾的“联合国军”在火力上无疑要远远超出我军许多。(即使在战争后期,我军也只能在部分地段和时间通过集中使用支援火力的方式形成局部优势)。

论士兵素质,我军的侦察兵在南部边境面对瘦小的越军士兵时,可以说是“身强力壮”,而在朝鲜战场上面对美国等西方国家人高马大的白人士兵时,就毫无疑问的在体型上落了下风,毕竟抗美援朝战争时我军的战士以旧社会的农民为绝对主力,他们在青少年时期别说营养均衡了,连“少挨饿,少挨打”的都是少数。

▲还好,那个年代一去不复返了

论通讯能力,在之前介绍的80年代对越军的捕俘作战当中,我军已经可以把对讲机和电台下发到各个位于一线的战斗小组乃至战斗骨干手上了,而在朝鲜战场上无线电通讯设备在我军当中还是一个“稀罕物”,很多侦察小队在出发时只能和上级简单的约定一些信息,剩下的全部要依靠自己在敌后随机应变。

在与大后方主力部队失去联系的情况下,要完成对优势之敌的捕俘任务,可以说是对志愿军战士的一大挑战。

▲战争永远是机智与勇敢的结合

了解了大的战争背景,下面我们就进入具体战例:

“龙山洞捕俘”

1950年11月17日,抗美援朝战争中的第一次战役已经结束,第二次战役正在筹备当中。

尽管在第一次战役里,志愿军已经对北进的“联合国军”进行了一次迎头打击,但是,在战役结束之后,为了进一步引诱敌军北上,让朝鲜北部的山地进一步将敌军分割,为我军创造更大的歼敌战机,志愿军还是故意示敌以弱,主动向北退却,并在撤退沿途丢弃了一些破烂的武器,以作“狼狈之状”。

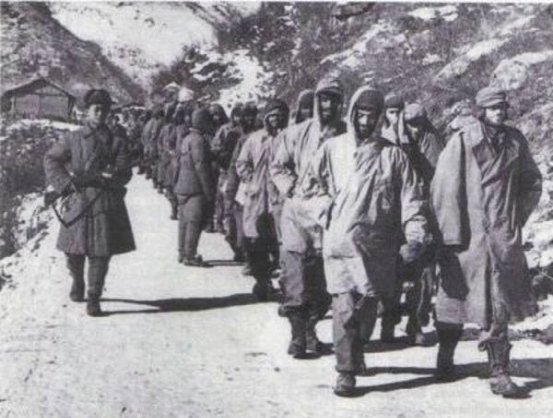

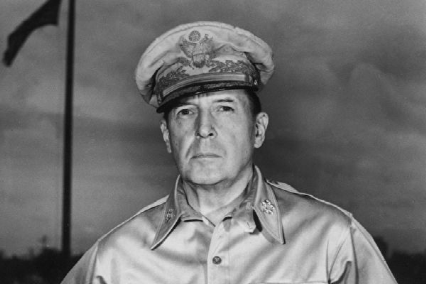

▲见志愿军北撤,狂傲的麦克阿瑟

下令全军向北继续攻击

在这个大背景下,11月17日这一天,志愿军第39军步兵351团3营奉命组织一支小分队进行捕俘作战,查明美军的部署。

在接到作战任务之后,3营的副营长前往9连挑选执行任务的战士。经过一番精挑细选,9连的25名指战员被选中,在又配属了一名联络员之后,这支由副营长带队的小分队便组建完毕。

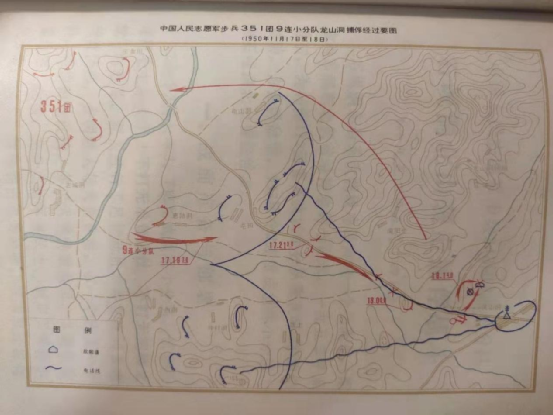

▲3营9连捕俘战斗行动要图

为了最大限度的提高小分队执行任务的成功率,3营9连的这支小分队全数配备了自动武器(内含轻机枪三挺)。

为了成功的在敌后抓捕敌军人员,小分队制定了三套捕俘方案,一方案是深入敌后7-8公里,伏于敌人使用的公路旁,伏击敌军车辆进行捕俘;二方案是利用夜暗,深入敌军纵深10-15公里,捕俘敌军返回;三方案是深入敌后,进入密林之中隐蔽,白天隐蔽,夜晚出击捕俘。

出发前,副营长带领班以上战斗骨干到阵地前熟悉地形和方位,精心选择了渗透路线,并进行了战斗编组。

▲对地形地物的高度重视与利用

向来是我军打胜仗的重要因素

17日19时30分,小分队趁着雨夜出发,隐蔽又迅速地躲过了敌人的监视,穿过了敌人的前沿阵地(虽然这次穿插在军史上只是寥寥数语,但是,这个动作是非常具有技术含量的),21时30分,小分队顺利前进至屯田洞以东泰龙公路附近,在公路附近,他们发现龙田洞附近有敌人的汽车声,于是决心在此设伏。

▲自二战以来,美军的通讯优势

相对于其他国家就很显著

不过出人意料的是,经过40分钟的等待,小分队并没有等来敌人的汽车。于是,小分队调整决心,继续向敌人纵深搜索前进,18日零时许,小分队发现了一条重要的线索——美军的电话线,于是,小分队随即切断了电话线,设下埋伏圈,等着倒霉的美军电话兵入套。

可惜的是,这一次,小分队的计划又没有成功,因为美军的查线兵一直没来(可能是因为这条电话线不重要,也可能是因为美军有无线电通讯作备份,当然也可能是单纯的因为“懒”)。

在围捕美军查线兵的计策没能奏效之后,小分队决定主动出击,派出两个小组,分别沿着电话线两侧进行搜索。