广州海珠发布隆重推出《岛主TALK》栏目,对话海珠人,领略海珠情。该栏目每逢双周五推出一期,如果您身边也有动人的海珠人物故事,欢迎给G仔提供线索哦。

今天,G仔带大家对话一番光学有限公司总经理任卫君。他是改革开放后,海珠第一批“下海”的个体户。他跌宕起伏的创业经历,正反映着海珠波澜壮阔的时代故事。

说起“先施眼镜”这个名字,老广州一定不会陌生。

这家源起于海珠的企业

,

是上世纪

八九十年代最有名气的眼镜

公司之一。老板任卫君是地道的老海珠,

最辉煌的时候,他一口气开了60多家连锁店,手中除了有专攻零售的“先施眼镜”,还有专做进出口贸易和批发的“精功眼镜”、经营配件批发的“百林眼镜”以及专注生产眼镜配件的“嘉丽眼镜配件厂”,甚至一度试图将版图拓展到香港、塞班岛。

如今创业40余年,经历过潮起潮落,任卫君已将他曾经引以为傲的“先施眼镜”等品牌转让给他人管理,自己则专心经营后来创立的“一番眼镜”。他说,要将公司一直做下去。

1979年,对任卫君来说是特殊的一年。他正在一家国营眼镜厂任职科长,拿的是众人艳羡的

“铁饭碗”

,前途无限。

那时正值改革开放之初,一些来自外国、港澳的影视作品逐渐流行起来。这给任卫君提供了一个了解世界的窗口,也让他开始琢磨:离开安稳的体制环境,到外面能否创出另一番新天地?

新店开张,意气风发

他坐在单位的工位上,内心闪过的念头让他心潮澎湃:“要不要去看看外面的世界是怎么样的?”这个想法是如此强烈,即使面对旁人的劝阻和内心的惶恐不安,他最终还是下定决心:辞职,创业!

就这样,带着一张旧木桌、一台简陋的机器和四名员工,任卫君在海珠一个6平方米的空间里搭起了一个“小作坊”,正式开启了他的“眼镜事业”——既当厂长,又做技师、搬运工,眼镜厂就这么被他运作起来了。

当时和任卫君一样选择“下海”经商的人不在少数,但做眼镜这一行的却并不多。眼镜业还在起步阶段,十分不发达。普通市民想要配一副眼镜,从预约到最后拿到眼镜,快则需要3个月,慢则半年以上。“中国还没有发展起来,眼镜在那时仍是很奇缺的产品。”任卫君说,他正是看准了这一点,才决定以“眼镜”作为突破口,填补市场的空白。

任卫君(右二)

事实证明,任卫君选择的路是正确的。市场对眼镜这种商品的需求量巨大,工厂接到的订货需求如雪花一般飞来,根本不愁订单。加之海珠临近港澳地区,地理位置优越,更加方便任卫君获取生产眼镜的材料、工艺、设计等前沿知识,及时改进产品。

几年的时间,他的眼镜厂生意越来越好、规模越来越大。

在眼镜厂愈加红火的情况下,他还逐步拓展了自己的服务

范围:

从前只做眼镜配件,后来

则将

镜架、镜片、隐形眼镜等业务

统统收入囊中。

到了1983年,税务、工商部门甚至惊奇地发现,这家只有几个员工的小作坊,每月缴纳的税款竟高达10万元!

让任卫君引以为傲的,除了“纳税大户”的称号,还有“第一批个体户”这个头衔。他是海珠首批个体户之一,不用拿出牌照也能脱口而出:“我的营业执照是广州个体私营第006号!”

广州个体私营“龙头大哥”欢聚一堂畅谈奋斗史,从左到右为任卫君、容志仁、何炳、陈兴昌、谢仲余、温万年

至于为什么选择在海珠创业,任卫君说,这其中颇有渊源。他曾在位于海珠区的南武中学(那时还叫“58中学”)度过了美好的少年时光;大学毕业后则在南华路的一家染织厂工作......

人生中不少重要的技能都是在海珠学到的,这对任卫君来讲意义重大:“我成长在这里,对海珠,有一份很深的感情。”直到今天,虽然他的眼镜公司营业场地分散在广州不同的地方,但是营业执照上的总部地址一直没有变更,仍在海珠区。

“下海”之后,对海珠的这份熟悉也令他获益良多。在这里积累多年的人脉让他试图打开市场时更加如鱼得水;遇到困难时,得到的帮助也更加及时迅速。

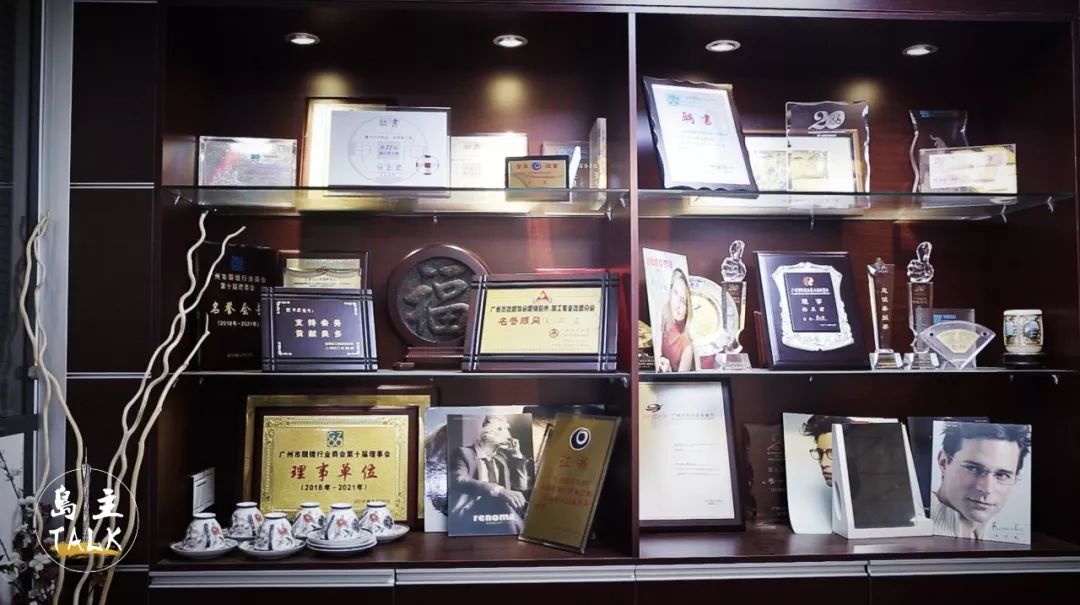

从业四十多年,任卫君的奖状摆满了整个柜子

令他感触最深的,是海珠区政府的扶持力度。任卫君回忆,当时无论是街道还是居委都非常关心个体户,常常给予帮助,扶持个体户发展。

1985年时,任卫君的眼镜厂已经发展到一定规模,人员、设备都急速增加。他看着眼前越来越拥挤的厂房,逐渐感觉到,这片小场地已经容不下飞速发展的工厂了。就在这个想法愈加强烈却苦无对策之时,有人给任卫君提建议:“为什么不搬去南洲路三滘村呢?”在政府的支持下,任卫君顺利地为工厂“搬了家”。解决了场地问题,他的眼镜公司发展更加迅猛,“地方大了,人员多了,生产也上去了,所以生意能够越做越好。”

当然,办企业有顺境,也有碰到困难的时候。80年代初,国家对于个体户的政策还未趋于完善,生意人想要开私人银行账户关卡重重。然而,当时任卫君的业务已经冲出广东,覆盖到全国多个省份,他十分着急:“没有银行账户简直是寸步难行啊!”最后,还是海珠区政府出手,为他争取了一个工商银行的账号,“这个银行账号在当时是很难得的。现在国家政策逐渐开放了,做生意顺利很多。”任卫君说。

在自己的努力拼搏、政府的帮助扶持下,任卫君的公司越做越大,业务从配件加工到零售再到出口,“先施眼镜”的名号传遍了中国的大街小巷。

看着公司发展的势头正猛,任卫君开始计划着要拓展经营范围,进一步增强企业实力。为此,他做过米商、卖过副食品,甚至早在80年代就涉足过房地产,但是都不太顺利,“当时国家针对房地产的政策还没到位,而我走得太快了,所以输了。”

80年代末,国内商界掀起了一股到塞班岛去经商的热潮。任卫君也暂时放下国内的生意专门跑到塞班岛考察。看着塞班岛美丽的风景下似乎隐隐将要爆发的商机,他心动了。1988年,“下海”近十年后,任卫君做出了要出国发展的决定:“那时候年轻嘛,想着什么事情都要试一下。”

沉浮商海40年,任卫君笑看风云变。

他将国内的生意委托给职业经理人,自己单枪匹马出国闯荡。但是这次,没有那么简单。语言不通、人脉不熟、资金有限,在塞班岛做生意,任卫君感到有些举步维艰:“我在国外开超市,那么少的资金,环境又不熟悉,怎么和国外沃尔玛、家乐福那样的大企业竞争?”

他感到吃力、沮丧,在熬了5年后,最终决定放弃国外市场回国发展。但他没有预料到的是,当他回到国内的时候,市场已经发生了翻天覆地的变化。“国家各行各业都开放了,我再去争取机会已经晚了一步。”90年代,正是中国飞速发展的年代,无论是城市建设还是营商环境,都处在巨变当中。任卫君回忆起当年出国到塞班岛发展的选择,还是不免有些遗憾:“我觉得那时候是走了弯路,也许不出国会更好。”

1995年,任卫君(左四)参加广州市眼镜商会活动。

除了要面对瞬息万变的市场,眼镜这个老本行也面临着愈来愈激烈的竞争。在公司起步的80年代,眼镜行业只有零星几家企业,竞争不大;而到了90年代,眼镜行业进入了快速成长期,眼镜店如雨后春笋般冒出,城市街头随处可见。为了拓展实力,任卫君在最巅峰的时候一下子开了60多间连锁店。但辉煌过后,迎来的是亏损与低潮。“一下子开太多了,管理跟不上。”事后他总结经验,当时由于没有强有力的管理团队来管理企业,最后只能忍痛将店铺“割”出去。

幸好,商界打拼四十载,经历过无数起起伏伏,现在任卫君已经找到了最适合自己的一条生意之路,他放弃了零售、配件加工产业,只留下“一番眼镜”的品牌专攻批发贸易工作。褪去了年轻时出国闯荡、不停拓张连锁店的一腔孤勇,现在的任卫君做生意变得更有章法,也变得更加沉稳:不盲目扩张,也不盲从潮流,做出自己的特点,坚持品质。

在任卫君看来,他最大的特点就是“质量”。

进入21世纪以来,电商行业快速发展,现在人们可以在网络上购买眼镜,不必再亲自到眼镜店进行配镜;市面上还出现了各种五花八门的新式眼镜店,可以边吃蛋糕、边喝咖啡、边配眼镜,吸引了不少年轻人的关注……而任卫君既没有在网上开店的打算,也没有给自己的眼镜店配备多元化的服务。这似乎和二十多岁时那个喜欢尝试的任卫君很不同。

但他不赞同这种看法。“眼镜是一个很专业的行业,一定要经过验配才能准确地配出合适的眼镜,电商则缺少这个环节。”任卫君告诉G仔,实际上这些新型眼镜店的出现,并没有对自己造成很大冲击,因为多元化的服务虽然重要,但是眼镜店最关键的还是要专业,“即便其他的服务提升了,也离不开核心的技术。”

这种似乎“反潮流”、更专注技术的经商思路让他积累了数量相当庞大的一批“铁杆粉丝”——有一群光顾任卫君已经十几二十年的熟客,甚至还有住在佛山、东莞的街坊宁愿多花点路费和时间也要来“帮衬”。任卫君说,未来他仍旧会更多的心思花在提升眼镜的质量上:提升镜架材料的品质、使用更轻更薄的镜片……“我们要认真做自己的商品,把好质量关。”

现在,任卫君已经60多岁了,退休去享受生活已经提上了日程。他的女儿也正在逐步接手公司业务,为父亲分担工作。历经过四十多年生意场上的风风雨雨,对于公司未来的发展,任卫君的目标很朴实:将公司延续下去,让老伙计一直做到退休,让员工们都有一份安稳的工作。

这个愿望已无关利益,只为真心。

就如同

他认为

眼镜质量才是生意的根本,因为他心中有一颗工匠之心;

如同

多年过去他

仍将营业

执照上的地址设在海珠,因为这里是他生活、成长的家。

对于任卫君来说,如今经营眼镜公司已经不再单纯为了做生意,既是为一种工匠精神,为一份海珠情怀,也是为了不辜负同事间共同进退的那份情谊。“坚守品质才能走得更远,希望大家一起有饭吃。”他说。

G仔手记

作

为海珠第一批“下海”的个体户,任卫君具有那个年代优秀企业家的必备素质:敢于打破常规、勇于尝试、刻苦钻研且工作勤劳。但他给人的感觉又和普通的企业家不太一样:随和、平易近人,和你聊天时就像一个不吝于分享的家中长辈。

令G仔印象最深刻的是,当问及公司未来发展有什么目标时,他的回答不是公司要获利多少、发展到一个怎样的高度,而是要让在这工作数十年的老伙计安心退休,让员工“有饭吃”。从他给出的答案中,G仔感受到一种脉脉的温情。