问:贴现为何要计入各项贷款?

答:笔者曾经思索过一个问题,贴现既然占用承兑行的授信,为何贴现要算贷款。后来想通了,这是站在货币创造角度,持票人以其票据在银行办理贴现,相当于银行即期支付了货币,而无论是流贷方式还是固贷方式,只要是融出资金均会派生存款,因此要计入各项贷款。

问:买断式转贴现为何还是要计入买入行各项贷款,而不是计入同业融资?

答:《G14_II最大十家金融机构同业融出情况表》是不计算买断式转贴现的,因为交易对手之间只是基于票据资产的买卖。所以对于买入行而言,买断式转贴现仍然属于各项贷款,不属于同业融资。

这个道理明白了,

金融机构开展贴现、转贴现业务,以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。

就不难理解了。

重大改变!金融机构之间开展的转贴现业务不再免征增值税!

2018年1月1日起开始征税!

刚刚,财政部发布财税〔2017〕58号文:

自2018年1月1日起,金融机构开展贴现、转贴现业务,以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。

增值税改革之后,贴现机构已就贴现利息收入全额缴纳增值税的票据,转贴现机构转贴现利息收入继续免征增值税。

同时,宣布自2018年1月1日起,废止《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(二十三)项第4点。

即废止了:

一、下列项目免征增值税

(二十三)金融同业往来利息收入。

4.金融机构之间开展的转贴现业务。

金融机构是指:

(1)银行:包括人民银行、商业银行、政策性银行。

(2)信用合作社。

(3)证券公司。

(4)金融租赁公司、证券基金管理公司、财务公司、信托投资公司、证券投资基金。

(5)保险公司。

(6)其他经人民银行、银监会、证监会、保监会批准成立且经营金融保险业务的机构等。

金融监管研究院解读:

根据财税〔2017〕58号 《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》第五条:自2018年1月1日起,金融机构开展贴现、转贴现业务,以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。

增值税改革之后,贴现机构已就贴现利息收入全额缴纳增值税的票据,转贴现机构转贴现利息收入继续免征增值税。

此前,贴现业务仅以贴现收入全额缴纳增值税。

根据此次调整,改为按持有期,将大幅减少直贴银行的应交增值税。

同时,转贴现收入以前还作为同业往来收入免征增值税,新规将按照持有期收税,对于未来转贴现交易具有重大意义,未来则更需加强对利率走势的判断,否则可能越持有越亏损,下附原文:

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:

现将营改增试点期间建筑服务等政策补充通知如下:

一、建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税。

地基与基础、主体结构的范围,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)附录B《建筑工程的分部工程、分项工程划分》中的“地基与基础”“主体结构”分部工程的范围执行。

二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。

三、纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。

按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。

适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。

四、纳税人采取转包、出租、互换、转让、入股等方式将承包地流转给农业生产者用于农业生产,免征增值税。

五、自2018年1月1日起,金融机构开展贴现、转贴现业务,以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。此前贴现机构已就贴现利息收入全额缴纳增值税的票据,转贴现机构转贴现利息收入继续免征增值税。

六、本通知除第五条外,自2017年7月1日起执行。《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第七条自2017年7月1日起废止。《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(二十三)项第4点自2018年1月1日起废止。

财政部 税务总局

2017年7月11日

金融监管研究院解读:

票据是按面值计算还是按净值计算,一直是金融机构争论的焦点。

同业CD、债券在银行核算时都按净值,而票据融资按人民银行规定一直按面值核算,也导致不同银行各项贷款余额存在差异。

过去,一些中小金融机构,因为转贴现收入与转贴现支出在会计报表中分别作为收入方和支出方分列,而部分省联社在考核等级行社时,也过分看重“营业收入”这一指标,导致部分银行之间疯狂“互相买断、相互换票”的做法大行其道,并衍生了“假买断、真代持、倒打款、同业户”等违规行为。疯狂的时候,有的银行一天会对同一批票据循环互买数次,这种行为也严重触犯了监管的底线。

传统的会计处理是票据买入后直到票款兑付都需要计入转贴现资产,本文将从会计原理来讲解这种虚增利息收入的模式。随着2017年6月底农信机构将要全部上线票交所,针对上线后票据资产会计上该如何处理,本文以即将实施的IFRS9做了些理论探讨,希望通过合理的会计处理方法来真实的反映银行利息收入和投资损益。

票据贴现是指商业汇票的合法持票人在商业汇票到期以前为获得票款,由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息后,以背书方式所做的票据转入。对于持票人来说,贴现是以出让票据的形式,提前收回垫支的商业成本;对于金融机构来说,贴现是买进票据,成为票据的权利人,一方面可持有票据到期获得票据所载金额,另一方面可提前卖出获取利差收入。在票据所正式运转之前,商业汇票一旦贴现,再转让后,交易对手只能为银行业金融机构,这种再转让我们一般称之为买断式转贴现。

贴现和买断式转贴现在统计中视为各项贷款,按照目前统计制度要求,应按照商业汇票票面金额来计量,适用于摊余成本法。这也符合国际会计准则第39号-金融工具:确认和计量,即会计四分类计入“贷款和应收账款”,按摊余成本计量。

根据《商业汇票办法》(银发[1994]163号)规定,商业汇票的收款人或被背书人需要资金时,可以持未到期的商业汇票并填写贴现凭证,向其开户银行申请贴现。贴现期限从其贴现之日起至汇票到期日止,实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前一日的利息计算。

用公式表示即为:

贴现利息=贴现金额×贴现天数×日贴现率

日贴现率=月贴现率÷30 或者 年贴现率÷360

实际付款金额=票面金额-贴现利息

凡是承兑人在异地的,贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算应另加3天的划款时间(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延)。这条规定主要是基于过去的商业汇票主要以纸票为主。电票因为不存在同城与异地的区别,故不再进行加三天计算,但遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日依然顺延。

A公司持一张未到期的商业汇票并填写贴现凭证,向其开户商业银行B申请贴现。该票据票面金额为1000万元,签发日为 2016年5月31日,到期日为2016年8月31日,贴现日为2016年5月31日,月贴现率为5‰,年贴现利率为6%。B银行经过一系列合规流程后,按照规定的贴现率计算出贴现利息和实付贴现金额,并填入贴现凭证有关栏内。会计部门办理完贴现业务相关手续后,根据相关贴现凭证进行会计处理。

用excel很容易计算贴现天数,2016年8月30日(到期前1日)-2016年5月31日+1=92(天)

贴现利息=1000×92×(5‰÷30)=15.33(万元)

每日利息=15.33×10000÷92≈1666.67(元)

实付贴现金额=1000-15.33=984.67(万元)

对于A企业来说,票据资产减少1000万元,银行存款增加984.67万元,15.33万元作为财务管理费用分期列支,这很容易理解。对于B银行会计上怎么处理了?

关于贴现和转贴现如何进行记账,传统都是以面值法记账,会计分录为:

1)贴现和买断式转贴现入账时

借:(转)贴现资产(面值)

贷:存放央行款项等

贷:(转)贴现资产-利息调整

2)报表日记账

借:(转)贴现资产-利息调整

贷:利息收入-(转)贴现利息收入

3)票据到期日

借:存放央行款项等

贷:(转)贴现资产(面值)

借:(转)贴现资产

-利息调整

贷:利息收入-(转)贴现利息收入

对于持有至到期的贴现及买断式转贴现如果用净值法最终结果没有差异,只是

会计分录有所不同,期间均用利息调整来过渡到会计期间利息收入。

1)贴现和买断式转贴现入账时

借:(转)贴现资产(净值)

贷:存放央行款项等

借:(转)贴现资产

-利息调整

贷:(转)贴现资产-利息调整

2)报表日记账

借:(转)贴现资产-利息调整

贷:利息收入-(转)贴现利息收入

借:

(转)贴现资产-净值增加

贷:(转)贴现资产-利息调整

3)票据到期日

借:(转)贴现资产-利息调整

贷:利息收入-(转)贴现利息收入

借:(转)贴现资产-净值增加

贷:(转)贴现资产-利息调整

借:存放央行款项等

贷:(转)贴现资产(新净值=面值

)

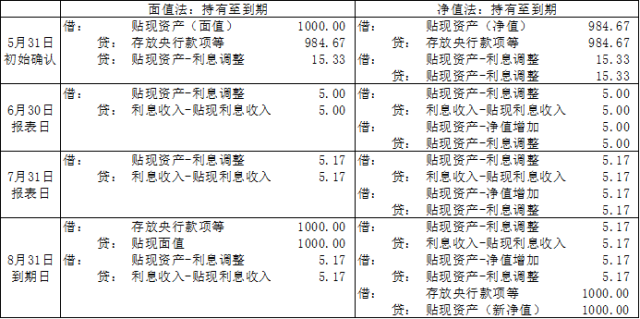

根据上述会计处理方式,我们看上述案例两种不同的会计处理的列表比较:

采用面值法,票据贴现时,银行贴现资产增加1000万元,

同时实现了1000*6%*92/360=15.33万元的利息收入,

存放央行款项减少1000-15.33=984.67万元,15.33万元的利息收入适用于摊余成本法在以后的持有期内逐步入账。

采用净值法,票据贴现时,银行贴现资产只增加1000-1000*6%*92/360=984.67万元,15.33万元作为面值的差额入利息调整借方和贷方,在以后的持有期内逐步过渡到贴现资产科目,每天贴现的净值都会增加1.67万元,直到票据到期兑付后,贴现资产(新净值)正好和面值相同,为1000万元。

假设B银行在6月15日将该银票卖断给C银行,此时的市场卖出价格已经不再是5

‰,而已经变为月贴现率4‰,年贴现利率4.8%。那么面值法和净值法计算将会有何不同?

面值法票据仍然计提利息收入,负债方新增转贴现负债,计提利息支出。会计分录为:

1)票据卖出日

借:

存放央行款项等

转贴现资产-利息调整

贷:转贴现负债(面值)

2)报表日记账

借:同业往来利息支出--转贴现利息支出

贷:转贴现负债--利息调整

借:

贴现资产--利息调整

贷:利息收入--贴现利息收入

3)票据到期日

借:

转贴现负债(面值)

贷:存放央行款项等

借:同业往来利息支出--转贴现利息支出

贷:转贴现负债--利息调整

净值法到期后利息收入结转后,不再计提利息收入,会计分录为:

借:贴现资产--利息调整

贷:利息收入--贴现利息收入

借:贴现资产--净值增加

贷:贴现资产--利息调整

借:存放央行款项等

贷:贴现资产--投资收益

贷:贴现资产(新净值)

根据上述会计处理方式,我们看上述案例两种不同的会计处理有何异同:

(8月31日面值法漏了一个贴现资产-利息调整结转贴现利息收入的会计分录)

采用面值法,转贴现发生时,B银行转贴现负债增加1000万元,

同时发生了1000*4.8%*(92-15)/360=10.27万元的利息支出,

存放央行款项增加了1000-10.27=989.73万元,10.27万元的利息支出按摊余成本法在以后的持有期内逐步摊销。

采用净值法,转贴现发生时,因为贴入票据与卖出时的利率并不一致,故可以计算出此笔业务的真实价差收益1000*(6%-4.8%)*(92-15)/360=2.57万元,并反映在贴现资产--投资收益科目,而贴现资产的新净值也不会变成面值,以公允价值的真实体现。

前文提到的代持刷收入业务正是钻了会计部门使用面值法记账的漏洞,所以只要相互买卖票据,净利息收入虽然不会增加,但利息收入确会源源不断,相当于虚增了营业收入。

我们以S44《农村合作金融机构损益表》为例,票据卖断后,[1.营业收入]-[1.106贴现利息收入]不会减少,[2.营业支出]-[2.207转(再)贴现利息支出]会增加。而买断票据后,[1.营业收入]-[1.208转贴现利息收入]会增加。如此一来,银行想做大营业收入轻而易举,只要几家银行之间心照不宣的不断买入再卖出即可。

但如果按照净值法来做会计分录,则可以于卖断日终止利息收入,并将卖断价格(市价)与净值相减得出投资收益,如果赚了记贷方,亏了记借方。B银行6月15日卖出时

此笔业务的真实价差收益1000*(6%-4.8%)*(92-15)/360=2.57万元,贷记在贴现资产--投资收益科目,而贴现资产的新净值984.67+2.5=987.17万元也不会变成面值,以公允价值的真实体现。

按照面值法,基本上是假设票据只具有信用风险而没有考虑其存在的市场风险。即从票据贴入银行起,以固定利率进行账面资产的计量与确认,但是这种做法忽视了票据市场存在的利率波动带来的市场风险。并且随着票交所的正式上线运行与电票替代纸票的发展趋势,票据的久期可长达一年。同时未来的票据逐步会向债券等标准化产品发展,票据的利率曲线也会随着票交所数据的积累而出现。只考虑信用风险而不考虑市场风险的做法,在票交所的新时代已不能完整的计量票据业务的真实风险。

而上表中的净值法就是将贴现票据视同为交易性金融资产来考虑的,通过此种做法,我们可以清晰的看到“贴现资产--投资收益”科目反映出的每笔业务的具体盈亏情况,避免出现以前的“票据业务永远不会亏损”的假象!通过此种会计处理方法的调整,更有利于各商业银行制定合理的考核机制和奖惩措施,也符合票交所新时代,交易类型由渠道型交易模式逐步过渡到趋势判断型交易模式的转变,有利于票据市场的长期良性发展。

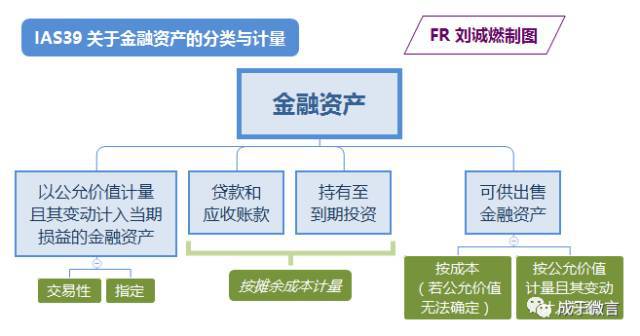

在金融资产的分类与计量方面,《国际财务报告准则第9号——金融工具》(IFRS9)与IAS39有天壤之别。IAS39对金融资产的分类是规则导向的,没有就为何某一金融工具属于某一类别提供一个清晰的逻辑依据,其所采用的四分法不仅复杂而且应用困难。在这四类金融资产中(如图1所示),以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产包括交易性金融资产(包含衍生金融工具)和指定属于此类的金融资产;贷款和应收款项与持有至到期投资均按摊余成本计量,只是后者强调持有到期的管理意图且有活跃市场;可供出售金融资产实际上相当于“其他金融资产”,前三类放不进去的就归于可供出售金融资产。

针对IAS39的复杂与缺乏逻辑依据,IFRS9给出变革良方,对所有金融工具采取同一分类方法,废除了嵌入衍生工具与主合同金融工具的分离核算(若主合同是非金融资产,IFRS9仍要求将其中嵌套衍生工具按公允价值单独计量,围绕“商业模式”和“合同现金流”两条标准,确定金融资产的分类及其计量。

表面看来,IFRS9与IAS39的分类结果差不多,也是摊余成本、公允价值变动进入损益、公允价值变动进入其他综合收益三种结果,但IAS39对如何分类含糊其辞,IFRS9则给出了清晰的路线图。如果合同现金流仅为本金和利息,且商业模式是收取合同现金流,在没有公允价值选择权的情况下,就属于按摊余成本计量的金融资产。如果合同现金流仅为本金和利息,商业模式是收取合同现金流与出售目的并存,在没有公允价值选择权的情况下,这类债权性金融资产按公允价值计量且其变动进入其他综合收益,这类金融资产在资产负债表上按照公允价值列示,对利润表的影响则与按摊余成本计量的金融资产一样,公允价值与摊余成本之间的差额确认于其他综合收益。

笔者认为,随着票交所一期工程的临近尾声,票据利率曲线一旦形成,无论是持有至到期为目的,还是交易为目的,以公允价值计量且其变动进入损益,都能更准确的反映金融资产的实际价值。同时,使用净值法计量贴现资产也可以从根本上杜绝代持刷收入这种明显带有资金空转性质的业务模式,让广大交易人员真正静下心来做做研究,分析利率走势,也只有这样才有可能在未来迎来票据市场的长期繁荣发展。