你好!欢迎来到风景读书的罗德胤专栏。

上周我跟您分享了在楠溪江墟里的亲身体验。其实在来墟里之前,我还去了另一个地方,也是非常有意思的,也值得拿来作为一个讨论的话题。这个地方,是位于福建省宁德市的古田县。

古田这个地名大家一定不会太陌生了,因为“古田会议”是中共历史上的一次重要事件。不过我今天讲的古田,不是古田会议的古田。古田会议,于1929年发生在福建龙岩市上杭县的古田镇。两个古田,都在福建,一个在闽西,一个在闽北。

闽西的古田,写进了中小学的历史教材,名气自然要大得多。但是闽北这个古田,也不差,甚至在另一个领域可能知名度更高。这个领域是人类学和社会学。

在上世纪的三四十年代,正是人类学和社会学在文科领域攻城拔寨,迅速扩大影响力的时候。这个阶段的人类学和社会学,找到了一个能力超强的武器——社会功能学派。社会功能学派的核心观点是这样的:任何一种文化现象,不论是社会制度、思想意识、风俗习惯等抽象的社会现象,还是建筑、工具、器皿等具体的物质现象,都有满足人类实际生活需要的作用,也就是都有一定的功能;而且,它们中的每一个与其他现象都互相关联、互相作用,构成一个完整不可分的整体。

社会功能学派的鼻祖是英国学者马林诺斯基。马林诺斯基有个著名的中国学生,就是费孝通。费孝通于1936年撰写的《江村经济》,就是把社会功能学派的研究方法用到了中国江南地区的乡村,从而极大地拓展了这一学派的应用范围。

社会功能学派的方法是特别好用的。我自己是在2002年前后,在陈志华先生的指导下开始做乡土建筑的调查和研究,就是把这套社会学的方法用到了中国乡村的传统建筑上。每年我们会选取一个村或者一个镇(有时候是一批成系列的村镇),作为一个研究课题,测绘建筑、采访老人、查阅家谱,然后是撰写文稿。大概一年时间,就能拿出一本完整的书稿了。这种学术成果的“生产速度”,是大多数其他学科领域都无法企及的。我在这里绝没有炫耀自己学术成果的意思,只是为了说明社会功能学派的方法之好用。

不过,再好的方法也不是万能的。社会功能学派的方法,有什么弱点呢?我自己在社会学上不是科班出生,只是在老先生的指引下,把这个方法用在了乡土建筑上。所知有限,所以没法做出全面的评价。但是,有一点是明确的,那就是社会功能学派对静态的社会现象可以做出很好的解释,对演变中的社会现象就会显得不那么顺畅。

实际上,在上世纪四十年代,学者们就已经意识到这个问题了。针对这一点,有学者提出了“社会平衡论”。社会均衡论的基本观点是这样的:平衡是社会的常态,变迁是暂时的,变迁最终也是为了达到新的平衡。

在上世纪三四十年代的中国,社会功能派的代表作是费孝通的《江村经济》,社会平衡论的代表作是林耀华的《金翼》。这两本书,都是先用英文写成、先在国外出版并且产生了巨大的影响力,之后再翻译成中文回流到国内的,所以有人将其视为当时的“绝代双骄”。

绕了这么大一个圈,现在我们回到正题:《金翼》这本书里所讲的故事,就是发生在闽北的古田县。

《金翼》的作者,林耀华先生,是跟费孝通先生同一年出生的学者。他们二位都师从著名学者吴文藻。林耀华和费孝通,加上另外两位同样出生于1910年的年轻人,被吴文藻的妻子,也就是著名的冰心女士,戏称为“吴门四狗”,因为他们的生肖都属狗。这是学术史上的一段佳话。

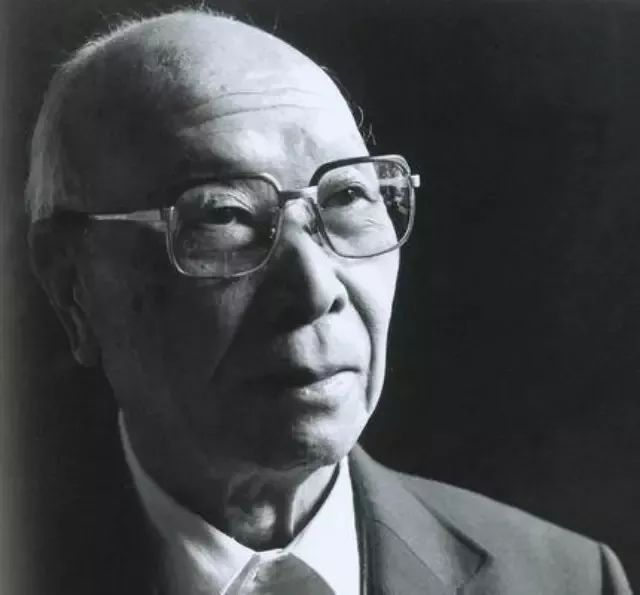

林耀华先生

林耀华先生是福建古田县人。我们一行人在古田县考察,第一站就是去看了“金翼之家”。《金翼》这本书,实际上是一以小说形式写成的社会学研究著作,讲述的是上世纪初至30年代,福建闽江下游一个叫“黄村”的地方所发生的故事。《金翼》里写的故事,就是脱胎于林耀华自己家族在那几十年的历史。文中“金翼”之家的创建者黄东林,也就是小说里的男一号了,对应的真实人物是林耀华的父亲林孝先,而“小哥”对应的就是林耀华自己。“黄村”,就是如今古田县黄田镇凤亭村之下一个名叫“岭尾村”的自然村。

金翼之家,是一个位于半山上、占地800多平米的三进院大宅。为了防土匪,还配备了两个高耸的炮楼。这栋大宅始建于1915年,距今已过百年。几年前,当地政府斥资对破损严重的金翼之家进行了彻底的大修,让她恢复了旧时的盛况。不过,修复之后的金翼之家,只能是个陈列馆了,当年的主人们,以及他们的后人们,都已经从这里迁出。没人住是个遗憾,但也有好处,那就是保护的麻烦少了,诸如明火、电线之类的安全隐患大大降低,同时也方便游人来参观。

金翼之家的大门外面,是一面高高的院墙。这面墙上现在挂了十几个木制牌子,是不同的大学设在这里的人类学和社会学教学研究基地。这些牌子说明了这栋建筑在学术界的地位。因为时不常要开研讨会,金翼之家的后面又加建了一栋两层楼。一楼是会议室,二楼是展厅。从文化遗产保护的角度来看,这栋加建的楼房是不太合适的,因为它拉低了金翼之家的品质。几年前做加建的时候,真是应该请一个高水平的设计师,来好好做一个方案。历史建筑的加建,做好了是锦上添花,做不好就是头上长疮,看着难受,用着不爽。

在小说里,金翼之家这座大宅是黄东林发家之后建造的。黄东林原本是一个农民,生活在一个相当困苦的七口之家。和大哥东明一心投入到农业劳作不同,东林很早就有了商业的嗅觉。他和姐夫一起开了一家茶馆,又从茶馆中来来往往的人群中不断发现新的信息,从而在在商业这条路上越做越大。小说中的每一次事件,都是从一个平衡打破,进入到下一个平衡的过程,充分体现了“社会平衡论”的思想。

金翼之家二楼展厅

《金翼》展现的是一个家族的历史画卷。实际上这个画卷是附着于一个大得多的历史画卷的,那就是中国社会的近代化。发达国家工业化生产出来的物资,和中国沿海城市工厂里生产出来的物资,通过蒸汽轮船这种现代化的、高效率的交通运输工具,源源不断地从闽江下游,逆流而上,进到中游乃至上游的广大山区。而山区出产的物资,也通过轮船运到闽江下游的港口,供沿海城市居民消费,或者出口到国外。黄东林敏锐地观察并且抓住了这样的历史变革机会,所以他能够带领着他的家族成员,不断地从一个较低的平衡,跃迁到另一个更高的平衡。

我们此行的目的,是考察古田县的村落保护。因为《金翼》这本书的历史地位太过重要,而且她所在的村子还保留有包括金翼之家在内的几处传统民居,所以我们的第一站就去看了岭尾村。在参观完岭尾村之后,古田县的领导又安排我们去看了另外三个地方,即城东社区的桃溪村、卓洋乡的前洋村和杉洋镇。这三个村或者镇,都是历史文化资源相当丰富的地方,完全可以单独列成独立的研究课题。不过,它们之中让我特别有感触的还是桃溪村,因为她让我对《金翼》这本书似乎又有了更深一层的理解。

桃溪村距离古田县城约20公里。其实刚到桃溪村的时候,她给我的第一印象是不太好的,因为路边只看见长长一排近年新建的小洋楼,毫无历史感可言。可是,进到村子里头之后,传统民居的大宅子,还是质量很高的大宅子,一个接一个,总也看不完。村支书说,这样的大宅,虽然拆掉了一些,但是还保留有七十多个。要把这七十多个大院全看完,要费相当多的时间。于是我问村支书,能不能找个制高点,拍一张鸟瞰,这样就可以对村子的整体面貌有个直观把握了。村支书说有,在对面山上。然后我们就换了小车,开到了半山上。

从这里俯瞰桃溪村,只见她坐落在一个面积并不大的山区盆地之中。一条小溪,从盆地中间穿行而过。小溪的水量不大,无法开展航运,只能满足日常生活和农田灌溉。盆地的一半是农田,另一半是房屋——密密麻麻的房屋。在这 密密麻麻的房屋中,一半是近年新建的小洋楼,另一半就全是老房子了。村支书告诉我们,桃溪村的人口有四千多,所以房屋的密度才会这么大。

四千多人的村子,硬实比一般的村落要大多了。一个面积并不大的盆地,显然是无法养活那么多人口的,即使把近百年来人口增长的因素考虑进去,砍掉一半的人口,也不可能。而纯农业的生产,更是无法支撑起建造这百八十栋大型豪宅所需要的经济水平。从山上俯瞰桃溪村的时候,我很快就联想到了《金翼》里的黄东林。没错,晚清到民国时期的桃溪村,一定是出现了几十甚至上百个黄东林,才有可能建起这么多的豪宅。我们今天能看到这么多的高质量的文化遗产,真的是要感谢当年的黄东林们!

沿着这个思路,我脑子里又产生了一个猜测:晚清至民国的六七年十年,大概是中国乡土建筑的一个黄金时期。这里说的乡土建筑,也可以视为传统村落和传统集镇的合集。为什么这么说?这是因为,那段时间开始于沿海的现代化,拉动了一部分山区集镇的经济发展;而活跃在这些山区集镇上的商人,大多来自于附近的山区农村;这些出身是农民,但是依靠新兴的工商业而发家的新式乡绅,有了钱之后的第一件事就是在家乡建房。

请注意,这批乡绅们在建房的时候,所采用的建筑系统依然是传统的——传统的建造工艺,传统的建筑材料,传统的建筑形式。也就是说,乡绅们的财富,都用在提升和强化传统的建筑上了。这跟最近几十年中国经济腾飞的情况是有很大差别的。最近几十年,很多进城打工、做生意的村民也有了钱,但是由于建筑系统本身也已经现代化,所以将老房子拆除,代之以现代化小洋楼的现象相当普遍。这对于乡村的传统建筑而言,无异于灭顶之灾。

意识到这一点,我对晚清至民国的那段历史,不得不平添了一份敬意。

好了,今天关于《金翼》这本书,以及关于金翼之家所在的古田县的粗浅考察,就跟您分享到这里。下期再见!