伴随着改革开放40年,中国戏剧从单一的易卜生、斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系,发展成为多元并存、风格各异的舞台状况:从现实主义到表现主义、嬉皮主义,从大舞台到小剧场、环境戏剧,从心理到人、文化……在“改革”和“开放”两大关键词的召唤下,中国戏剧领域繁荣发展,名家辈出,创作活跃,涌现了众多百姓耳熟能详的优秀作品。

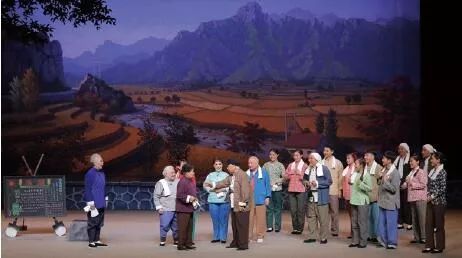

京剧《红桃山》剧照

摄影:李想

舞台艺术40年起伏、激荡

中国戏剧创作尽管在“文革”期间遭遇创新和改革的禁锢,但并没有造成戏剧创作的完全断代,1978年后,一大批在“文革”期间遭受迫害的著名戏剧艺术家以及他们的作品,得到了重新评价和得以重现舞台,同时催生出许多新剧目。这一阶段的重要特征是“传统剧目的迅速复苏”,呈现出短期的繁荣景象。如1979年1月到1980年2月的1年间,原文化部在京举办的庆祝中华人民共和国成立30周年献礼演出中,128个演出团体一共演出剧目137台,其中包括老舍的话剧《茶馆》、田汉的京剧《谢瑶环》、吴晗的京剧《海瑞罢官》、秦腔《西安事变》、豫剧《审诰命》等。但从1982年后,戏剧创作的危机逐渐抬头,一个重要表现就是新剧目创作跟不上,原因在于“文革”造成的创伤并没有恢复,理论建设也刚刚起步,难以起到必要的引导作用。延续到80年代中后期,戏剧创作后继乏力,戏剧院团一度凋零。

90年代以来,特别是1992年后,中国改革开放进入了一个新的历史时期,几乎在同一时期,包括戏剧、电视剧、电影、曲艺等领域同时出现发展危机,集中表现为创作热情很高,但演出市场低迷。在市场经济环境下,无论是管理者还是创作者,都在苦苦追寻着开启艺术市场优劣与艺术创作冷热之间矛盾的金钥匙。这一时期,先锋戏剧、实验戏剧、小剧场戏剧等新思潮开始激荡。

如今仍然活跃的林兆华、过士行等戏剧艺术家,几乎都是在90年代开始致力于戏剧创作观念的探索。如林兆华导演的话剧《绝对信号》(1982年)《车站》(1983年)、《野人》(1985年)《鸟人》(1993年)、《棋人》(1995年)、《鱼人》(1997年),这些作品从戏剧文学、剧场形式和思想内容都突破传统中国式的现实主义戏剧,正式开启中国当代戏剧进入现代主义阶段的大门。

“改革开放给话剧带来了新的生机,话剧从禁锢中苏醒、奋起,在思想解放的进程中,它一度走在其他艺术的前列。一是重新培养、聚合起一支专业艺术队伍;二是让这门艺术焕发了生机与活力;三是在创作的理念、方法、形式上有了新的突破;四是艺术表现能力和创作水平上的提升,丰富了舞台艺术的内涵和形貌。”中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍说。

进入新世纪以来,在我国文化大发展大繁荣背景下,中国戏剧的发展也处于大发展大繁荣之中。2002年,文化部、财政部设立了国家舞台艺术精品工程,每年资助扶持十部精品剧目,推动与促进了中国戏剧的发展与繁荣,出现了诸多精品力作。2009年,文化部举办了首届优秀保留剧目大奖评选活动,在关注市场和观众的评价中,从30年来的1000多部剧目中遴选出18部优秀作品,包括川剧《金子》、越剧《五女拜寿》、莆仙戏《春草闯堂》、吕剧《苦菜花》、眉户剧《迟开的玫瑰》、闽剧《贬官记》、京剧《盘丝洞》、河北梆子《钟馗》、话剧《父亲》等,14个剧种18个剧团的优秀作品,显示出中国当代戏剧发展与繁荣的实绩。

河南省戏剧家协会副主席、河南省豫剧院党委书记、国家一级演员汪荃珍说:“我认为改革开放40年来戏剧艺术最大变化就是从发展的高峰期走入了低谷,又从低谷进入了现在的新时期,国家和河南省政府出台了很多的文艺政策,这些政策让我们这些戏曲人在艰难爬坡时看到了春天。”

京剧《墙头马上》 剧照

摄影:邓永昕

理论研究与艺术创作并进

上海戏剧学院研究生部主任厉震林指出,改革开放40年,中国戏剧已然走过西方戏剧百年历史,用遍戏剧所有样式,穷尽戏剧所有潜能,目前需要沉淀、淬练、升华。已经初露中国特色的戏剧学派已形成自己独特的表述方式、美学风格与文化格式,建立于中国的价值观和美学以及与外来戏剧文化的竞合关系之中。

中国戏剧学研究是伴随着戏剧艺术创作同时进行的。改革开放40年中国戏剧研究总的特点是:主体模糊、体系分散、史强论弱。广义的中国戏剧史可以分为两个阶段,一是传统戏剧阶段,即如傅谨在《中国戏剧史》所述的从先秦的祭祀与优伶,到宋朝的戏文,元代的杂剧,明清的传奇与昆曲,直至近代京剧的诞生并发扬光大,为世界所认知。二是话剧从西方引入中国。此二者中,前者有较强的主体意识,艺术表达立足于中国文化;而后者则经过了相当长时间的确立主体性的过程。

中国传统戏剧研究是唱曲研究,叙事主体则是古典文论,并没有太复杂的学术主体,学科路径单一,研究成果甚至没有上升到戏剧科学的高度。近代中国戏剧学研究肇始于20世纪初田汉、洪深、欧阳予倩等人将西方话剧引入中国。延安鲁艺时期,直至后来十七年时期,中国戏剧研究始终延续在,将西方或苏联的戏剧理论中国化的漫漫长路上。

改革开放之初,中国戏剧研究延续着戏曲、话剧(话剧和西方戏剧)、舞台剧(舞剧和音乐剧)三个分散的体系,体系之间壁垒分明。戏曲研究是主体,延续了中国传统戏曲文论的脉络,前有周贻白的《中国戏剧史略》《中国剧场史》等,后有张庚、郭汉城的《中国戏曲通史》,廖奔、刘彦君的《中国戏曲发展史》、余秋雨的《戏剧理论史稿》、田本相的《中国现代比较戏剧史》、刘彦君的《东西方戏剧进程》;西方戏剧则有陈世雄的《现代欧美戏剧史》,周维培的《当代美国戏剧史》等。另外,苏国荣、朱栋林等学者的戏曲美学著作,谢柏梁的中西悲剧史研究,都是填补空白之作。“大戏剧观”的确立,应该是改革开放40年间发生的戏剧学研究的重要学术标志。所谓大戏剧观,即主张从基本理论、历史线索上把戏剧戏曲打通,破除原有的“京剧姓京、话剧姓话”“戏曲话剧,水火不容”的传统观念,甚至主张将舞台剧、电影(影戏)打通。在此逻辑下,原有的分立研究学者开始以大戏剧观的框架来修正自己的学术成果。如近几年出版的学术著作不再称为“戏曲”,即将原有的戏曲概念指涉为“中国传统戏剧”,将19世纪末20世纪初引入中国的话剧与中国传统戏剧统称为中国戏剧。

宋宝珍认为,改革开放40年来戏剧的发展进步,表现在思想上的进步、题材的突破、想象力的解放、表现手法的多样上,也表现在戏剧艺术的创造力的强化、社会影响的扩大以及艺术美学的提升、戏剧批评的进步上。

脚走多远,戏剧艺术就能够走多远

改革开放40年,中国戏剧学学科发展不断加速。如今戏剧学已经是艺术学学科门类下、戏剧与影视学一级学科下属的二级学科。目前,全国有超过100所高等院校开设有戏剧戏曲学二级学科下的本科专业。这其中有超过40所院校(研究所)开设戏剧学硕士研究生专业,有20多所院校(研究院)开设戏剧学博士研究生专业,另外还有近10个博士后流动站,再加上数量相当可观的高职高专层次教育,戏剧学拥有着一般新兴学科难以企及的全方位、立体化的学科建制。