专栏名称: 进步主义

| 所谓进步主义,就是做好最坏的打算,但也要用全力去好好生活,进步是一种状态。本号题材较广,因为Po主真性情。 |

目录

相关文章推荐

|

舰大官人 · 你要把所有重要的事情都安排在二月二🐲龙抬头之 ... · 12 小时前 |

|

东七门 · 佩伦宇宙:抵达闫佩伦2024的“平行世界” · 昨天 |

|

混知 · 阐教是啥?妖、魔、神、仙...到底谁说了算? · 2 天前 |

|

舰大官人 · 今晚读了很多玄学文章,讲名人们的生死 …… ... · 2 天前 |

|

网信黑龙江 · V眼看龙江 | 哈尔滨第九届亚冬会火炬手 · 2 天前 |

|

网信黑龙江 · V眼看龙江 | 哈尔滨第九届亚冬会火炬手 · 2 天前 |

推荐文章

|

舰大官人 · 你要把所有重要的事情都安排在二月二🐲龙抬头之后。走得早,若不逢-20250206195615 12 小时前 |

|

东七门 · 佩伦宇宙:抵达闫佩伦2024的“平行世界” 昨天 |

|

混知 · 阐教是啥?妖、魔、神、仙...到底谁说了算? 2 天前 |

|

舰大官人 · 今晚读了很多玄学文章,讲名人们的生死 …… 我决定尊重“戊寅”两-20250204231903 2 天前 |

|

网信黑龙江 · V眼看龙江 | 哈尔滨第九届亚冬会火炬手 2 天前 |

|

网信黑龙江 · V眼看龙江 | 哈尔滨第九届亚冬会火炬手 2 天前 |

|

摄影世界 · 不可不知的美女人像摄影技巧 8 年前 |

|

TechWeb · 王菲演唱会直播入账近300万 一土豪粉丝打赏9万 8 年前 |

|

潘幸知 · “世界最丑女人”的TED演讲:你有选择快乐的权利 8 年前 |

|

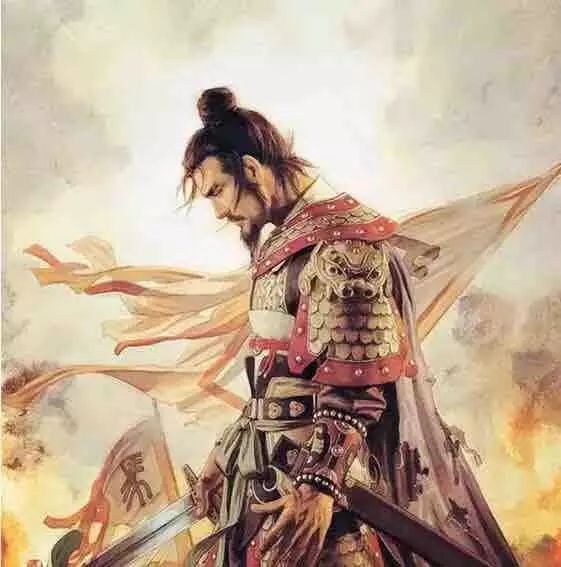

包容万象 · 被骂了1700多年的英雄:没他汉族可能都不存在了 8 年前 |

|

杭州日报 · 不忍直视!中巴车从女孩身上碾过,网友却同情司机... 8 年前 |