在即将开幕的北京当代·艺术展上,作为全球32个参展画廊之一,纽约的博而励画廊(Boers-Li Gallery)将带来

著名行为艺术家及概念艺术家Ulay的回顾作品

。

坦白讲,Ulay的名声一直被他的前情人、宇宙网红行为艺术家Marina Abramović(

玛丽亚·阿布拉莫维奇

)盖过,

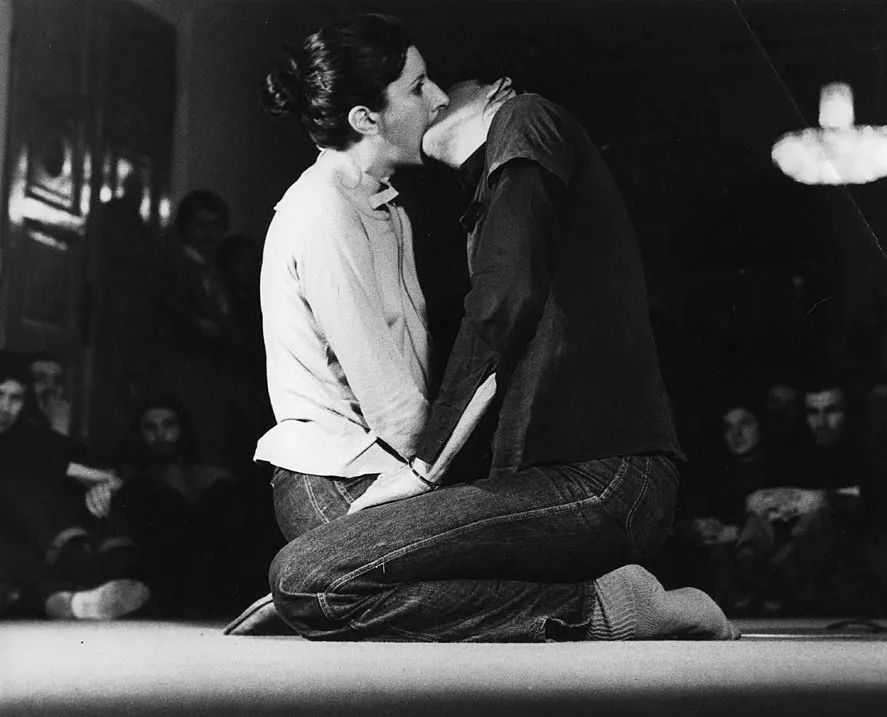

更多人知道Ulay是通过他与Abramović的合作作品与感情纠葛

,包括1978年的行为艺术表演“Breathing In Breathing Out”(吸进呼出),二人当众持续接吻直至窒息昏倒:

1988年的历时90天的行为艺术表演

“The Lovers”(情人)

,

二人从长城两头出发,本想在途中相遇时结婚,却以分手告终,

并且再也没有过交流:

沉默了22年后,Ulay赫然出现在

Abramović

2010年

于纽约当代艺术博物馆的行为艺术表演

“The Artist Is Present”(

艺术家在场

)现场,二人就此冰释前嫌:

然而世界上怎么会存在甘心做陪衬的艺术家呢?Ulay在2015年的时候把

Abramović给告了,声称她独吞了他们联合署名作品的版权费,并且他还真赢了官司——2016年,

一家荷兰法院判决

Abramović

支付Ulay超过25万欧元(约合185.8万人民币)。

同年,Ulay在法兰克福锡恩美术馆(Schirn Kunsthalle)举行了他的首次大型回顾展。今年5月,

Ulay在

博而励画廊举行了他在纽约的第一次个展,而这个展览中的部分作品就要在北京当代·艺术展上和大家见面了。

我们邮件采访了Ulay,问了他关于参展作品、摄影、性别以及其他一些话题的看法。

艺术家Ulay本名 Frank Uwe Laysiepen,他出生于1942年,二战时期的德国,并在15岁时成为孤儿,当他想知道“我是谁?”的时候,他发现没有人可以问—— Ulay认为,

这样的童年和青少年经历是他日后在自己的艺术作品中,不断探索自身身份认同的重要原因。

如今我们打开任何一个社交网络平台都可以看到年轻人在积极自拍,关于自己是男是女的议题也受到广泛讨论,

而早在全球互联网还没有诞生的时候,Ulay就已经把自拍和性别探索玩够了。

从1969年(27岁)开始,Ulay开始对着相机镜头表演他自己,包括化妆成女人的,自残的,纹身的,穿孔的,等等,

一切的驱动力都来自他对找到自我的期盼。

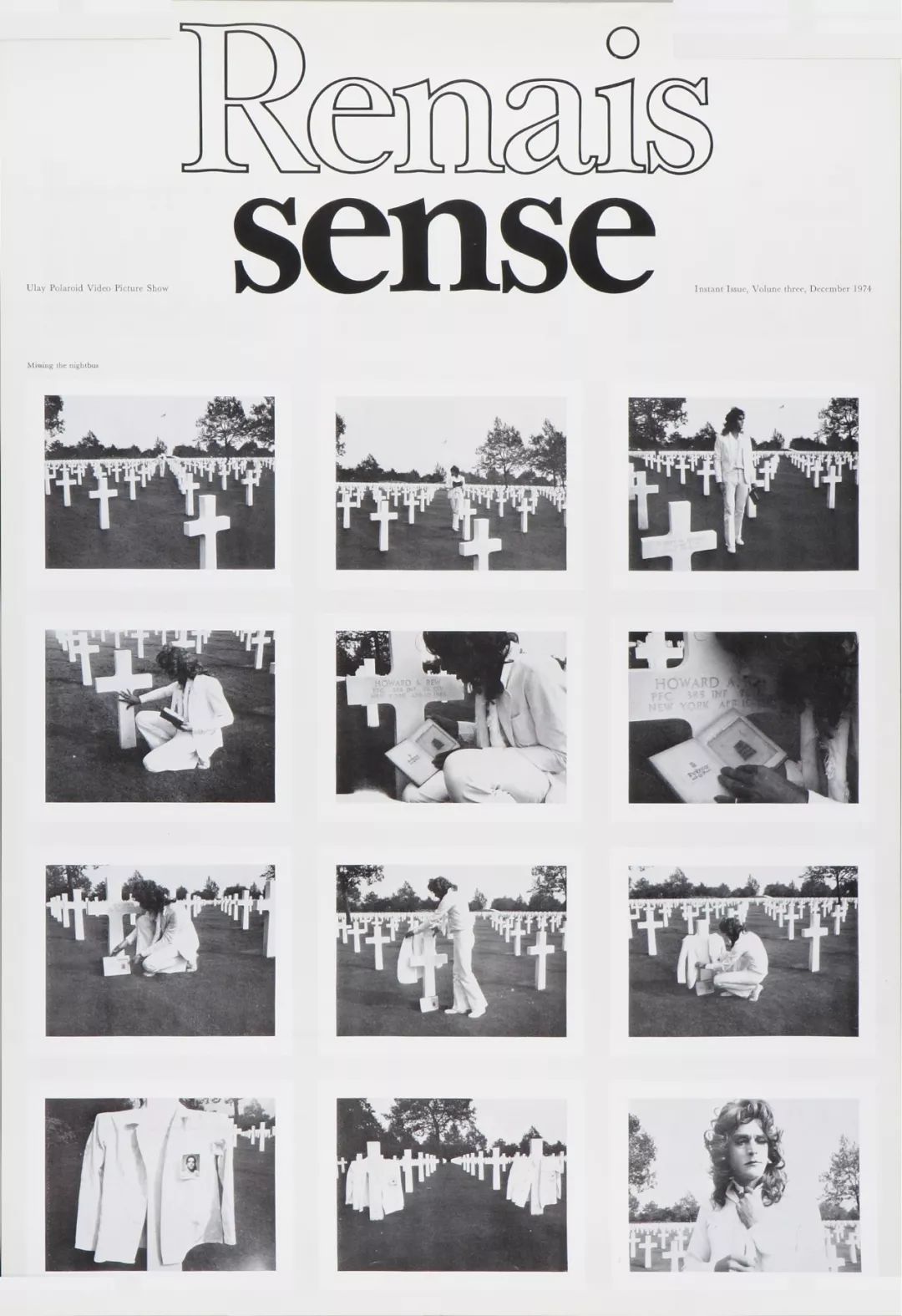

/Ulay, Renais Sense Loose Sheet Edition, 1974-75

关于这个名为“

Renais Sense -

Missing the nightbus“(

重生 - 错过晚间巴士

)的

系列

作品,Ulay幽默地澄清说自己没有错过晚间巴士,也没有晚间巴士往墓地里开。

实际上,Ulay在荷兰南部的一块墓地上进行了自拍,这块墓地是为了纪念死于二战的无名士兵的,一个白色十字架代表一个士兵。Ulay把他的一些白色外套披在十字架上,“我想给他们一个身份,尽管白色外套上的其实

是

我的身份卡片......”Ulay若有所思地答道(他的确使用了省略号)。

我问Ulay是否认为我们需要一次新纪元的

Renaissance

(文艺复兴),“听起来是个好主意,”Ulay回应道,“其实我一直以来正是围绕着这个概念工作的。”

同时,

Ulay认为如今的艺术界已经在很大程度上被艺术市场所控制,而许多艺术家也想适应这种标准,获得交易和成功。

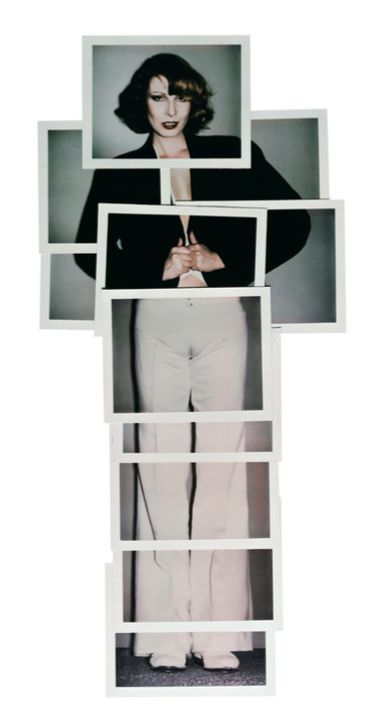

/Ulay, Anagrammatic Aphorism 2, 1974-75

在“

Anagrammatic Aphorism”(颠倒格言)系列中,Ulay拍摄了身穿女装的男人和仅着T恤、内裤和及膝长靴的女人,据Ulay说,

这些照片表达了他对异装者的同情,以及他与异装者团结一致的立场

。边缘化的个体是

这些人共同的身份

,也是Ulay认为自己所具有的身份。

当被问及对“女性气质、男性气质和性别流动性”的看法时,Ulay说,“很有意思,你把‘女性气质’放在第一个的位置,对此我很赞同,

两千年多年来由男权支配的等级社会已经被证实是个灾难。

”

不过在Ulay看来,我们还远没有抵达女性解放和人人平等的那一天,尽管一代代活动家在持续推进这件事,但社会在过去五十年间并没有发生什么大的改变。

“女性气质和男性气质这两个词被使用最频繁的地方是色情杂志,”

Ulay总结道,

“性别流动性在西方世界已经被接受了,而且,或许我有预见到这一天——四十多年前我就在宣扬这个概念了。”

/Retouching Bruises, 1975

在“Retouching Bruises”(润湿淤青)系列当中,Ulay的拍摄对象是他自己和一个女模特,他们用沾有图章墨汁的手指在对方的身体上留下指纹——照片是宝丽来拍的,指纹是后按上去的。Ulay解释说,

在许多关系当中,人们会对对方施暴,在皮肤上留下淤青或血肿,这就是这些照片所描述的事。

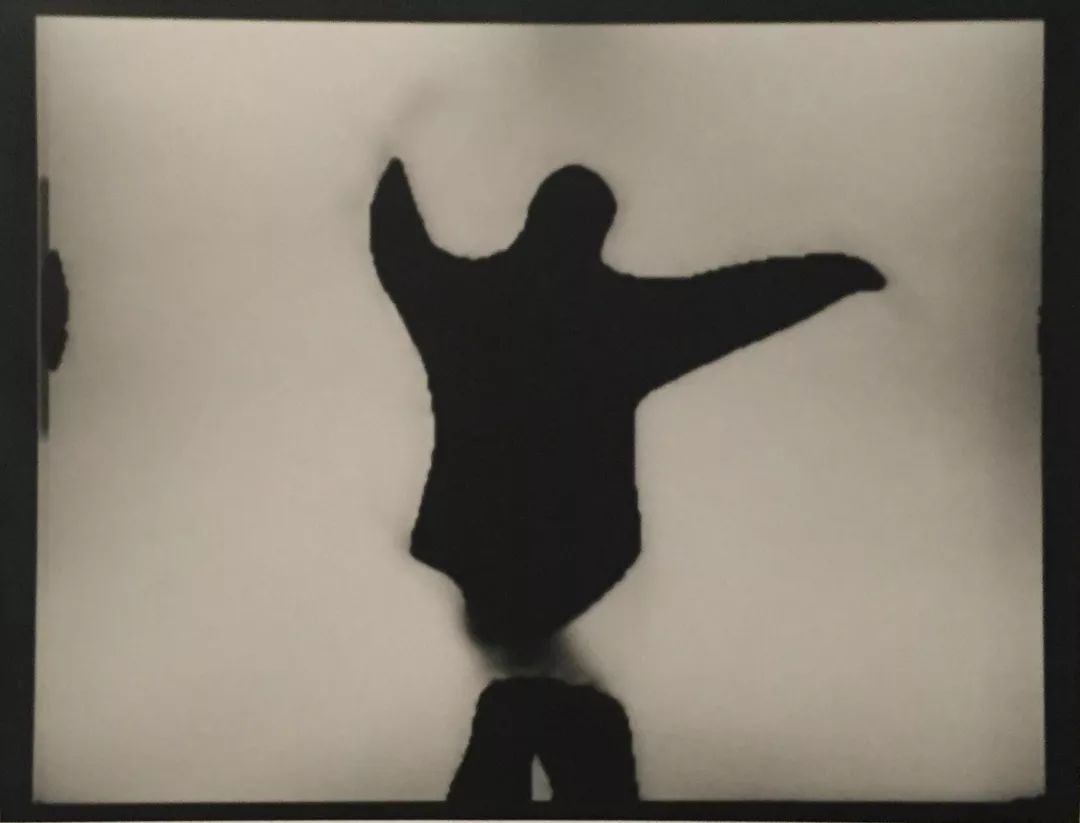

/Ulay, Drop Shadow (project with students from HfG Karlsruhe), 1999

"Drop Shadow"(落影)系列是Ulay和他在德国卡尔斯鲁厄国立设计学院的一个学生共同完成的,基于数码摄影——这对于Ulay而言是个重大突破,因为他过去所有的摄影都是胶片的,

“我已经做了胶片摄影在200年历史里没有做的事,并且依然在不断挑战胶片摄影的范围,”

他说。

Ulay对于数码摄影的态度本来并不友好,

他认为数码摄影连同其他媒体对胶片摄影造成了巨大冲击,侵占了本可以在胶片摄影里使用的素材。

不过,当他的学生悬挂起这一系列“落影”时,他感到“自己的影子仿佛会在几秒钟内消失”,这种感受对他来说十分新奇,“影子从投下影子的人身上脱落了!”他打了个叹号。

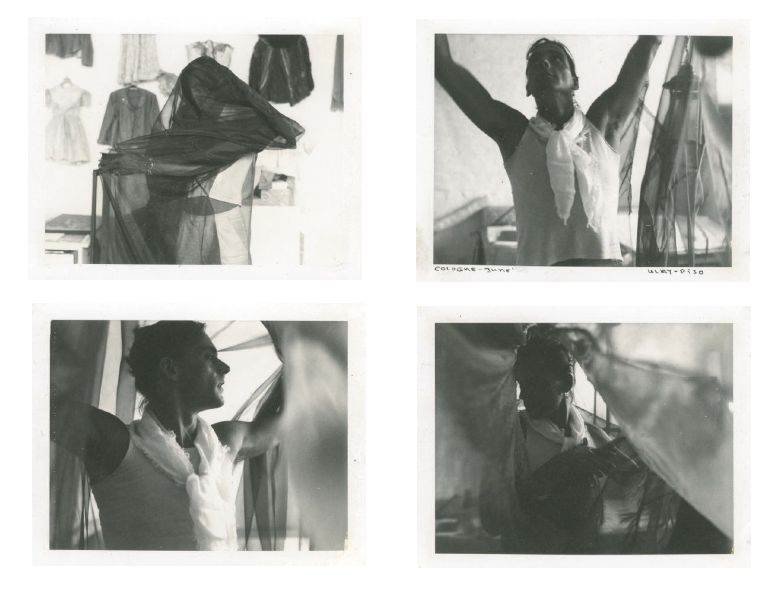

/Ulay, The Veil, from the series Renais sense, 1974

这些在今天看来或许仅是“又一个异装者”、“又一张裸体”的

照片,在当时却被主流媒体拒绝,理由是

“具有颠覆性”

。

他挑战了当时的大众对于艺术的认知;普通人总以为艺术必须得是高尚的、美丽的。

但Ulay坚定自己的主张,作为一个在战乱中成长起来、因丧亲而不得不学会街头智慧的“战争之子”,

他对于在作品当中涉及“伦理道德”和“反美学”有着强烈的愿望。“这就是文艺复兴啊,试图让先锋理想获得主流认可的崎岖之路,”

他说。

最后,Ulay给想要成为艺术家的年轻人的建议是:

“如果你需要灵感,别去艺术学院,也别去画廊或者博物馆,因为里头的东西都是现成品,它们不是新的、多样化的灵感的源泉,倒是常常导致相似的甚至复制的作品。”

首届

“北京当代·艺术展”

将于2018年8月30日至9月2日在北京全国农业展览馆举办,共设“艺述”、“价值”、“未来”、“活力”和“众望”5个单元,分别聚焦于当代中国绘画、当代艺术画

廊、泛影像艺术、生活美学和品牌合作艺术作品。

在呈现最新艺术动向的“价值”与“未来”单元

,

北京当代

共邀请了来自北京、上海、广州、成都、台湾、香港,及欧洲、美国、日本、韩国的32家画廊参加。

🎉